|

Похититель людей

|

|

|

|

Подобно другим демонологическим персонажам, леший предстает и в качестве похитителя людей. Мотивировкой похищения в дошедших до нас мифологических рассказах наиболее часто служит, как уже говорилось, сгоряча сказанное родительское проклятие типа «Чтоб тебя леший взял! » или нечто подобное: «Когда отец или мать, возгорчившись на ребенка, говорят недобрые слова: ой, лембой тя дери, ой, изыми‑ тко тя; ну тя к лешему, – лембои тут и есть: они похищают заклятых»[1583]. Такое упоминание лешего особенно чревато последствиями в урочный час (например, в полдень): младенец тотчас же оказывается в его власти. В случае, если «заклятого» удается окрестить, то леший ждет, пока ему не исполнится семь лет, после чего сманивает в лес.

Эта угроза существует и для некрещеного ребенка: «Леший сказал: „И я к нему иду воровать некрещеного младенца‑ сына“»[1584]. Причем он подменяет унесенное дитя: «А у них зыбочка качается, ребенок малый. < …>. „Я, – говорит, – его унесу, а им подложу полено, пусть его ростят“»[1585].

Согласно поверью, леший похищает и «приспанное» дитя (оно якобы не умирает), оставляя взамен чурбан. В этой аналогии опять‑ таки заметны признаки отождествления смерти и похищения. Последнее изображается как состояние перехода из одного качества в другое. В упоминавшейся нами выше бывальщине «большой‑ большой мужчина», будучи сам нагим, уносит по болоту голого ребенка. Делает это он отрешенно, молча, не отвечая на удивленный вопрос случайного свидетеля, каковым оказался крестьянин Тихон Ковалев. Последнему и удается как бы заглянуть в некий тайный мир и даже войти в него вслед за лешим, однако не суждено вернуться оттуда.

|

|

|

Ослабленной формой похищения можно считать и попечение, под которое леший берет дитя, оставленное родителями в лесу или в поле без благословения: «Вечер приходит, гляжу, и Пётрей приехал. „А где же ребенок? “ – спросила я. Тут он хватился, что ребенка‑ то и забыл. – „Охти мне, што ты сделал“, – сказала я и бросилась на заполёк. Прибежала туды, гляжу, у ребенка кто‑ то стоит и байкает. Я остановилась и слухаю, а он и не глядит в ту сторону, знает сам приговаривает: „Мати оставила, отец позабыл; мати оставила, отец позабыл“. Меня всю так обдало холодом»[1586].

Взамен похищенного ребенка леший обычно оставляет полено или чурбан, которые хотя и принимают облик дитяти, все же сохраняют за собой признаки хтонического, аморфного, асимметричного уродливого существа, не умеющего ни ходить, ни говорить, не обнаруживающего каких‑ либо признаков интеллекта. В одной из карельских бывальщин женщина, пославшая к лешему увязавшуюся за ней дочь, вернувшись домой, обнаруживает ребенка, похожего на ее девочку. Однако материнским сердцем она чувствует, что это не дочь, а «обменыш». Спустя некоторое время подозрения матери подтверждаются: «девочка» оказывается не в полном разуме, на нее смотрят как на «исчадие лешего». Достигнув определенного возраста, подобного рода «обменыш» обычно исчезает (эквивалент: умирает). Согласно поверьям, он возвращается в лес.

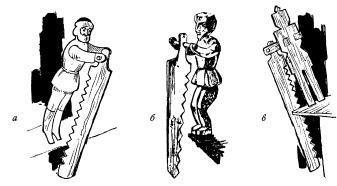

Рис. 70. Традиционные каргопольские глиняные игрушки

Похищенных же детей нередко приносят в лесную избушку. Их воспитывают лешие, «лесные старики», или «отцы». Дети овладевают там «тайными» знаниями: вернувшись к людям, становятся знахарями и колдунами. Вместе с тем в мифологических рассказах часто повествуется, что, будучи у лешего, ребенок постепенно дичает, перестает понимать речь, носить одежду, обрастает мхом и корой. Он утрачивает облик, становясь невидимым: «другие ребята мимо шли и их (лешего с похищенным человеческим младенцем. – Н. К. ) не видали»[1587]; «Через это проклятие дочь ее сделалась невидимкой»[1588]. Родители не видят свою дочь даже тогда, когда она вместе с лешим находится совсем рядом. Водимые лешим видят лица своих родных, слышат их разговоры, разделяют их скорбь, но открыться не могут, лишь изредка им удается пройти около родных и «тирнуться краем одежды»[1589]. Пропавшие дети как бы растворяются в природе.

|

|

|

Точно так же леший похищает и девушек: «Пришли к реке: „Садись на плецо! “ Она села, он ее перенес»[1590]. Обратим внимание, что леший (в том случае, если родителям удается «отведать» похищенную девушку) и возвращает ее, перенеся через реку на противоположный берег: «„Пойдем, девка, тебя дома ищут“. И повел. Вел‑ вел, к реке привел. Через реку перенес, вывел на шальску дорогу»[1591]. Вспомним также рассказ, в котором леший перебросил через реку одну из девушек за ухо, а другую отправил на доске (эквивалент: половица‑ «десничина», символизирующая дорогу‑ судьбу). В подобных эпизодах заключена мифологема перехода из «этого» в «тот» мир и обратно. Ведь река в народных верованиях осмысляется как граница между мирами, как путь в иной мир. Вот почему некогда, в соответствии с древним похоронным обрядом, покойника пускали по воде. Память об этом способе погребения сохранилась в слове навь, навье – мертвец, которое является однокоренным с navis (лат. ), что значит «корабль». Не случайно у многих народов, в том числе у славянских, существовал обычай захоронения в ладье[1592], что обеспечивало покойному возможность благополучно перебраться в иной мир, находящийся за водной преградой. И леший, переправляя похищенных с одного берега на другой, уподобляется Харону, перевозящему мертвых по водам подземных рек. О том, что мифический похититель является из потустороннего мира, свидетельствует такой сюжет: унесенный вследствие родительского проклятия («Иди к лешему! ») парень возвращается, как только домашние отслужили молебен по умершей бабушке (здесь: эквивалент лешего), после чего она не могла его больше удерживать.

Посланные к лешему обязательно похищаются. Исключение составляют лишь те редкие случаи, когда девушка догадывается сразу после проклятия встать за чурку и призвать на помощь самого Чура, т. е. попросить защиты у домашнего божества.

|

|

|

Согласно поверьям, похищенных девушек лешие берут себе в жены. Этот мотив, ведущий начало из мифа, повествующего о браке человека с тотемным животным, имеет место и в бывальщинах, где сохраняется подчас уже в трансформированном виде: «Один леший влюбился в бабу, и от любви так измаялся, что не мог делать ничего, и женился на ней»[1593]. Чаще этот мотив разворачивается в сюжет в более архаической, карельской, традиции: «Не бойся, – говорит, – мама, это я, твоя дочка Огуей. Меня после того разу, как ты прокляла, унес леший – метчалайнэ. Жить мне у него и хорошо бы, да скучно по дому. Мы с ним все ездим по лесу. < …> У меня с ним уже и ребенок есть…»[1594] Широко распространенным является мотив: леший возит на себе старушку «бабить новорожденного», щедро награждая ее за труды. Если же от лешего рождаются дети у женщины, живущей в деревне, то они сразу исчезают, их никто не видит: такие младенцы принадлежат иному миру.

Кроме того, леший уносит душу мужика после его смерти, если дух‑ «хозяин» оказывал этому человеку услуги при его жизни.

Как следует из мифологических рассказов, похищение можно пресечь с самого начала, используя для этого различные средства, языческие и христианские: обряд «отведывания», заговор, молитву, молебен, крестное знамение, упоминание Бога и пр. (в условиях двоеверия одно другого не исключает). Так, леший, который собирался украсть некрещеное дитя, не смог его унести, поскольку забравшийся в этот же дом вор вовремя произнес, когда ребенок чихнул: «Будь счастлив на день крещеный! »[1595]. И даже уже уносимого младенца еще можно вызволить из рук лешего посредством подобного пожелания. Пример: в избушку, куда зашел ночевать охотник, «пихается» леший: держа ребенка на руках, он поворачивает его перед очагом, желая отогреть; младенец чихает – присутствующий здесь охотник произносит: «С нами Свят Дух, яко с нами Бог»; леший бросает украденное дитя и, выворотив двери, убегает; младенец остается у мужика[1596].

|

|

|

В роли избавителя может подчас выступать и какой‑ нибудь христианский святой, например, Николай Чудотворец: «А с другой стороны иде маленький такой мужичок, такая борода, и говорит этому лешему‑ то: „Ты изыди прочь, отсюда уходи, чтоб тебя не было! “»[1597].

Впрочем, уводимого лешим ребенка иногда спасают лишь тем, что вовремя спохватываются и догоняют: «Он (сын. – Н. К. ) как кричит, побежал как в лес и кричит: „Ой, мамушка, ой, мамушка!.. “ И ты пой ведай: страшным голосом кричит. Ну, как я побежала вслед, да еще тогда молода была, – догнала. Не догнала бы – уволокли его пой ведай куды по лесу»[1598].

Вовремя спохватившись, можно вернуть и уводимых лешим девушек, используя для этого, к примеру, обряд «отведывания», после чего похитители больше не могут удерживать их – и те возвращаются домой. Поиски же сами по себе, предпринятые без совершения обряда «отведывания» или молебна, обычно не дают положительного результата: похищенные, по воле лешего, остаются невидимками или не откликаются на зов, хотя видят и слышат тех, кто их ищет.

И даже унесенного в «тот» мир можно при определенных условиях вернуть. Но такая возможность предоставляется лишь один раз: чаще по истечении срока проклятия, обычно исчисляемого семью годами, что позволяет видеть здесь отголоски обряда инициаций (в аналогичных бывальщинах, где похитителем является баенник или домовой, возвращение в «этот» мир обусловлено свадьбой). Так, в одной из бывальщин знахарка учит мать, у которой леший унес дочь Манюшку: «Ну вот, – говорит, – не плачь, а поди в такой‑ то день, сядь под окошко и возьми крест. Как она мимо пойдет, дак ты, говорит, как кинешь на нее крест либо хлопнешь, она останется. Ну вот, как если, – говорит, – не хлопнешь ничего, креста не кинешь на ней, то ты ей боле не видашь»[1599]. Женщина вышла и села у дороги, дожидаясь двенадцати часов. В урочный час заиграла гармошка. Идут рядами: «А в четвертом‑ то ряду моя, – говорит, – Манюшка идеть. А все прирвано платьишко так, все цветышком так, идет о самое‑ то окошко: „Мама!.. “ А я крест‑ то кинула, ой, дак, она в артели была, спугалася. И больше только и видела»[1600].

В другой бывальщине похищенный по истечении срока проклятия и при совокупности определенных обстоятельств все же возвращается к родителям: «Раз они были в кабаке. Отец предлагал матери выпить стакан водки, а она все отказывалась и с сердца выплеснула водку через плечо прямо в глаза своей дочери, которая невидимо была в кабаке и терлась вместе с лешим подле своих родителей. Тотчас же дочь перестала быть невидимкой и появилась пред глазами удивленных и обрадованных родителей»[1601]. Символика имеющих здесь место действ и атрибутов прочитывается в соотнесении с народными верованиями: водка осмысляется как вода, очистительная и возрождающая стихия; выплескивание воды через плечо (левое), где находится нечистая сила, – знак очищения; попадание в глаза – очищение души (глаз – одно из ее вместилищ) и возрождение.

|

|

|

Однако унесенные лешим могут вернуться лишь в том случае, если они не вкусили пищи леших. Это поверье, зафиксированное еще в XVIII в., продолжало бытовать и в XIX в. В трансформированном виде оно бытует и поныне: «А там избушка в лесу. Баба длиннушшая тама. Дедушко говорит: „Накорми его“. А он не ест. Носился, носился, прилетает: „Жрал? “ – „Нет, не трогал ничегошеньки, даже белого хлебушка не отведал“. Опять улетел. Он опять не ест. Тут дедушко налетел. „Жрал? “ – „Нет, не жрал“. Вернул он его на крылечко»[1602]. Или: «А меня (у лешего. – Н. К. ) ничем не угощают, ничего и не говорят со мной»[1603]. Сущность подобного запрета была в свое время раскрыта В. Я. Проппом: приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришелец окончательно приобщается к миру умерших[1604]. В таком случае возвращение его оказывается невозможным.

Вместе с тем в некоторых бывальщинах вернувшийся «оттуда» рассказывает, что «старик» кормил его хлебом, который еще и сейчас лежит у него за пазухой, но когда стал вынимать ломоть, тотчас же вместо хлеба оказались гнилушки и мох. Всякое вещество, принесенное из «того» мира в «этот», меняет свою субстанцию. Едой похищенных лешим является и пища людей, положенная ими не благословясь, просто лесные ягоды.

Рис. 71. «Пильщики». Традиционные маятниковые игрушки: резные (а, б), щепная (в). Заонежье

Так или иначе возвращение похищенного возможно, и леший выносит его на то место, откуда взял: «Стоит у крыльца лесовик и говорит: „Я, Кузьма, тебя долго жду“. Посадил на плеча Кузьму и потащил в леса и носил Кузьму долго лесовой. Стали Кузьму отворачивать, колдунов искать. И колдуны стали отколдуивать, чтобы лесовой вернул Кузьму. И Кузьму лесовой и принес, к крыльцу и кинул»[1605]. Возвращая же похищенного дровосека, леший привел его к тому дереву, где тот оставил воткнутым свой топор.

Однако не исключены случаи, когда унесенный так и остается в потустороннем мире. В одной из бывальщин всем селом искали, но не нашли потерявшегося мальчика. Прошло время от весны до осени. Пошел охотник в лес и заблудился. Сколько ни ходит, а все придет к одному и тому же месту. Наконец, он перетряхнул одежду, заругался: «А мать твою так, – говорит, – ты парня увел, да и меня хочешь увести»[1606]. Обернулся, а тело мальчика лежит вниз головой. Шагах в десяти от этого места находится и река. «Так „он“ в такую даль его увел, что даже на веку птица там не пролетывала – от куда увел»[1607]. Совершив магические действа (переодевание, мат), охотник избавляется от власти лешего, тогда как мальчик этого сделать не сумел.

Унесенные лешим возвращаются домой несколько иными, чем были раньше. Они дичатся общества, учатся заново говорить. Некоторые из них оказываются «поврежденными»: «Стал Кузьма жить, и Кузьму стало с ума сбивать. Кузьма стал обряжаться: зайдет Кузьма в байну, обрядится под пол – и Кузьму ищут всем селеньем. Или Кузьма в овин обрядится»[1608]. Состояние безумия, по мнению исследователей, – результат пребывания посвящаемого в лесном доме и следствие инициаций. Оно осмысляется в фольклоре как признак вселения духа в неофита и обретения им соответствующих способностей[1609]. Вот почему возвращенный в приведенной бывальщине «обряжается» (прячется) в подполье бани либо овина, т. е. в сакральных локусах. В других мифологических рассказах вернувшиеся сосредоточены и серьезны, многие из них становятся знахарями и колдунами, предсказывают свою судьбу и судьбу близких, поддерживают отношения с лешими и домовыми: «У нас, бывало, парня носил он, лесной бутто, долго, и он ворожить научился. После того было. Кто что потереить, он маленько и сказывал»[1610]. Похищенный, возвратясь домой, продолжает испытывать на себе притягательную силу леса: «Он, как вечер, просится: „Отпустите к дедушке, я у дедушки спал дак хорошо, да тепло так…“»[1611] Вернувшись из леса, меняются и девушки: «Глаза у девок вострые, как не наши глаза, не людские, как невидимки. Потом наладили. А девки и посейчас живы, замуж вышли»[1612]. Выйдя замуж, девушки утрачивают связь с прежним семейно‑ родовым культом, с «тем» миром, забывают и свои «тайные» знания.

Побывавшие у лешего напоминают обмиравших. Их рассказы сходны с видениями последних. И, подобно обмиравшим, они сообщают не обо всем, что видели в потустороннем мире, соблюдая определенные запреты: «А одно слово мне не приказано говорить»[1613]. Нарушение запрета тотчас же наказывается: «Дома рассказал – да и онемел, и говорить больше не стал»[1614]; «Стала как рассказывать, так ее стало пугать. Во сне говорил: „Не то тебе будет! “»[1615]; «Если расскажу, – говорит, – умру»[1616].

Таким образом, лес осмысляется как потусторонний мир, обиталище умерших. Возможно, что последнее представление сложилось в восточнославянской традиции в какой‑ то мере под влиянием верований скифов, и прежде всего их похоронного обряда, в соответствии с которым мертвое тело подвешивали на дерево[1617]. Похищение, предпринимаемое лешим, – это своего рода метафора переживания человеком своего лиминального состояния при прохождении каждого из этапов жизненного цикла (рождение, инициация, брак, смерть). В качестве вершителя человеческой судьбы леший, в какой‑ то мере отождествляясь с домовым, банником, сохраняет за собой рудиментарные признаки предка‑ родоначальника.

|

|

|