|

Дальневосточный федеральный округ

|

|

|

|

| Центр ФО | Хабаровск |

| Территория — площадь | 6 215 900 км²(36,4 % от РФ) |

| Население | 6 486 419 чел. (4,57 % от РФ) |

| Количество субъектов | |

| Количество городов |

Состав округа.

Республики:

1. Саха

Автономные округа:

1. Чукотский

Автономная область:

1. Еврейская

Края:

1. Камчатский

2. Приморский

3. Хабаровский

Области:

1. Амурская

2. Магаданская

3. Сахалинская

Достопримечательности

Среди основных достопримечательностей Дальнего Востока можно выделить целый ряд уникальных памятников истории и природных комплексов: Долина Гейзеров Камчатки, Китовая аллея Чукотки, Командорские острова и Уссурийский заповедник, Ленские столбы, Шайгинское городище и Владивостокская крепость XIX века, Кедровая падь, Полюс холода.

Географическое положение

Общая площадь Дальнего Востока составляет 6215,0 тыс. кв. км.(36% от площади страны). Территория Дальнего Востока протянулась вдоль побережья Тихого океана на 4500 км. Здесь расположены самый крупный полуостров – Камчатка (350 тыс. кв. км.), крупнейший остров страны –Сахалин (76,4 тыс. кв. км.), архипелаг с наибольшим числом островов – Курилы и многие другие архипелаги и острова. Дальний Восток имеет самую протяженную среди регионов береговую линию – 17,7 тыс. км. (с островами). Большая часть Дальнего Востока (около 75% территории) занята плоскогорьями и невысокими нагорьями (до 1000-2000 м.). На Тихоокеанском побережье преобладают молодые горы, плоскогорья, горные цепи и хребты. Самые крупные горные образования – хребты Сихотэ-Алинь, Буренский, Верхоянский, Становой, Джугджурский, Корякский, а также Чукотское и Алданское нагорья. На камчатке насчитывается 160 вулканов, из которых 28 относится к разряду действующих, много гейзеров. Камчатка и Курилы входят в сейсмический пояс. Именно на Камчатке находится один из крупнейших действующих вулканов мира – Ключевская сопка (4750 м.). Равнины и низменности занимают лишь сравнительно небольшие площади (около 25% территории), в основном по речным долинам и именно в этих районах сосредоточена основная хозяйственная жизнь региона. Главные равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская, Приханкайская, Центрально-Якутская.

|

|

|

Климат

Особенности физико-географического положения Дальневосточного региона определили разнообразие природно-климатических условий. Климатические и природные зоны на Дальнем Востоке растянувшиеся в меридиональном направлении, связаны с последовательным переходом от океана и приморской тайги к лесам, а затем к лесостепям Маньчжурии и степям Монголии. Тундры и тайга Восточной Сибири и Забайкалья поддерживаются влиянием глубоко вторгающейся на континент зоной вечной мерзлоты. Климат всего Дальнего Востока определяется взаимодействием континентальных и морских воздушных масс умеренных широт. Зимой со стороны мощного Азиатского максимума к юго-востоку устремляются потоки холодного воздуха. Поэтому зима на Дальнем Востоке очень суровая и сухая.

На северо-востоке по окраине Алеутского минимума холодный воздух Восточной Сибири вступает во взаимодействие с тёплым морским воздухом. В результате часто возникают циклоны, с которыми связано большое количество осадков. На Камчатке выпадает много снега, нередки метели. По восточному берегу полуострова высота снежного покрова может местами достигать 6 м. Значительны снегопады и на Сахалине. Летом воздушные потоки устремляются со стороны Тихого океана. Морские воздушные массы взаимодействуют с континентальными, вследствие чего на всей территории Дальнего Востока летом идут муссонные дожди. В результате крупнейшая дальневосточная река Амур и её притоки разливаются не весной, а летом, что обычно приводит к катастрофическим наводнениям. Над прибрежными районами нередко проносятся разрушительные тайфуны, приходящие со стороны южных морей. Но в то же время теплое, хотя и очень короткое лето позволяет развивать земледелие в открытом грунте.

|

|

|

Долина Гейзеров Камчатки

Долина Гейзеров - уникальное природное образование на Дальнем Востоке - полуострове Камчатка. Это геотермальное образование расположено на территории Кроноцкого государственного заповедника у слияния рек Шумная и Гейзерная. Открытие долины гейзеров произошло в 1941 во время экспедиции Татьяной Устиновой по исследованию труднодоступного района полуострова Камчатки.

С 1967 года в Долину гейзеров запрещен "дикий" туризм, а с 1977 - туризм вообще. В 1993 году, после создания необходимой инфраструктуры, долину снова открыли для посещения туристов, однако диким туристам проход туда по-прежнему закрыт.

В ущелье с невероятными цветами склона все сочится, кипит, пыхтит, извергает столбы пара и фонтаны кипящей воды. Долина насчитывает два десятка крупных гейзеров: Великан, Жемчужный, Сахарный, Тройной, Конус, Фонтан, Малый, Большой, Щель, сотни горячих источников и множество грязевых котлов. Сахарный - один из самых красивых гейзеров. Он извергается каждые 2-3 минуты. Гейзер Факел извергается почти непрерывно. Самый большой гейзер Великан во время извержения выбрасывает до 30 тонн кипятка. Периодичность его извержений составляла 5-8 часов.

Первый удар был нанесен Долине гейзеров тайфуном Эльза в 1981 года. Продолжительные дожди вызвали подъем уровня воды в реке Гейзерной на несколько метров. Грязевые потоки несли по руслу огромные валуны, разрушая все не своем пути. Пострадали многие источники, включая знаменитый Малахитовый грот. Гейзер Большая Печка исчез.

В 2007 году случилось непоправимое. 3 июня с борта каньона в средней части Долины сошел оползень, засыпавший два гейзера Первенец и Малый и перегородив реку Гейзерная. В результате образовалась дамба и начался подъем воды в Долине, приведшей к затоплению большей части уникального природного комплекса.

|

|

|

Прогнозы ученых и экологов разнятся на данный момент, и окончательно ни кто не дает прогнозов как быстро Долина Гейзеров возродится вновь и возродится ли вообще. Однако понятно что прежней Долины Гейзеров уже не будет никогда, она осталась в памяти немногочисленных счастливых посетителей этого уникального природного комплекса.

Китовая аллея Чукотки

Китовая аллея — уникальный памятник древнеэскимосской культуры на острове Ыттыгране, расположенном в проливе Сенявина, вблизи юго-восточной оконечности Чукотки. Она представляет собой сооружение из двух рядов огромных костей гренландских китов, вкопанных в грунт у берега. Поражают как размеры аллеи, которая тянется вдоль северного берега острова примерно на 500 метров, так и ее сложная структура.

Китовая аллея — уникальный памятник древнеэскимосской культуры на острове Ыттыгране, расположенном в проливе Сенявина, вблизи юго-восточной оконечности Чукотки. Она представляет собой сооружение из двух рядов огромных костей гренландских китов, вкопанных в грунт у берега. Поражают как размеры аллеи, которая тянется вдоль северного берега острова примерно на 500 метров, так и ее сложная структура.

Китовая аллея была открыта археологической экспедицией в 1977 году

Ближний к берегу ряд образуют черепа китов, достигающие в ширину не менее 2 метров и возвышающиеся над землёй на 1,5 метра. Они располагаются 15 группами — по 2-4 черепа в каждой. Параллельно идёт второй ряд, образованный массивными столбами из челюстных костей. Высота столбов составляет почти 5 метров, а диаметр — около 0,5 метра. Для создания Китовой аллеи были использованы останки не менее чем 50-60 взрослых животных.

Между рядами черепов и челюстных костей расположено порядка 150 мясных ям-хранилищ, в которых ещё кое-где сохранились остатки провизии, а также сооружения в форме выложенных из камня колец. От мясных ям по склону сопки проходит рукотворная каменная дорога длиной около 50 метров, ведущая к ровной, круглой площадке. Площадка окружена кольцом из каменных глыб, в центре — большой плоский валун, а недалеко от него — каменный очаг со следами золы.

Как считают исследователи, Китовая аллея являлась центральным святилищем крупного межобщинного объединения, существовавшего на берегах пролива Сенявина и прилегающих территориях. Жители окрестных посёлков съезжались на Ыттыгран для проведения празднеств и ритуалов.

|

|

|

Китовая аллея была открыта археологической экспедицией в 1977 году. Сейчас она считается одной из главных достопримечательностей Чукотки. Здесь проходят маршруты морских круизов и познавательных туров по территории полуострова. Загадки Китовой аллеи до сих пор не разгаданы, ее продолжают изучать археологи и историки. По словам первооткрывателей памятника, Китовая аллея является «уравнением со множеством неизвестных, имеющим не одно, а несколько возможных решений».

Китовая аллея была открыта археологической экспедицией в 1977 году. Сейчас она считается одной из главных достопримечательностей Чукотки. Здесь проходят маршруты морских круизов и познавательных туров по территории полуострова. Загадки Китовой аллеи до сих пор не разгаданы, ее продолжают изучать археологи и историки. По словам первооткрывателей памятника, Китовая аллея является «уравнением со множеством неизвестных, имеющим не одно, а несколько возможных решений».

Первые исследователи Китовой аллеи отнесли её к позднему периоду культуры Пунук и датировали её создание XIV веком. В это время древняя культура китобоев Берингова пролива достигла высшей точки своего расцвета. Однако нельзя исключить, что Китовая аллея была создана гораздо раньше.

Для добычи китов древние эскимосы объединялись в промысловые отряды во главе с наиболее удачливыми и уважаемыми охотниками. Есть версия, что Китовая аллея была местом ритуальных встреч мужчин, входивших в союз китобоев. Такие охотничьи союзы, по данным этнографов, существовали на Аляске, а значит, могли быть и на Чукотке. Предполагается, что на своих «сходках» мужчины делились опытом, рассказывали о новых способах охоты.

Зачем была создана Китовая аллея, никто точно не знает

Стоящие группами китовые черепа, возможно, отмечали «причальные места» для лодок обитателей разных поселений, приплывавших на празднество. А обряды, посвящённые умершим, могли проводиться у вертикально врытых в грунт китовых челюстей, которые для древних охотников Берингова пролива олицетворяли предков. Каменные кольца, видимо, символизировали души умерших сородичей.

Праздники на Ыттыгране сопровождались изобильными пиршествами. Об этом говорит огромное количество мясных ям, во многих из которых сохранились остатки пищи. В честь духов устраивались спортивные состязания. По мнению учёных, отверстия в верхней части столбов из китовых костей могли предназначаться для подвешивания призов, вручаемых победителям.

Судя по расположению культовых объектов, ритуалы, совершавшиеся здесь, могли быть двух типов. В некоторых обрядах, состязаниях и пирах могли участвовать все, кто прибыл на остров. А совершить главный ритуал, поднявшись по дороге к каменному святилищу, имели право только «посвящённые».

Ыттыгран был местом ритуальных встреч охотников на протяжении как минимум 200 лет. В XVI веке китобойный промысел пришёл в упадок в связи с резким похолоданием. Поскольку киты стали редко появляться в высоких широтах, необходимость в крупных охотничьих отрядах отпала, люди перестали посещать Китовую аллею, и со временем она была забыта. Ни в памяти местных жителей, ни в фольклоре чукчей и эскимосов нет никаких сведений о её предназначении.

|

|

|

Ыттыгран и лежащий севернее его более крупный остров Аракамчечен ныне необитаемы. До середины XX века там был посёлок Сиклюк, но затем жители перебрались на материк. Китовая аллея была обнаружена археологической экспедицией, можно сказать, случайно. Почему-то ни жители посёлка, ни команды заходивших сюда катеров не обращали на памятник никакого внимания. Эскимосы, которые вообще-то обычно почитают память предков, пристреливали по столбам аллеи свои винтовки, а матросы использовали столбы для причаливания и повалили несколько из них. Археологи обнаружили под слоем гальки у кромки прибоя множество китовых костей, некогда, несомненно, бывших частью Китовой аллеи. Таким образом, в прошлом она представляла ещё более грандиозное сооружение, чем к моменту начала исследований на Ыттыгране.

Ыттыгран и лежащий севернее его более крупный остров Аракамчечен ныне необитаемы. До середины XX века там был посёлок Сиклюк, но затем жители перебрались на материк. Китовая аллея была обнаружена археологической экспедицией, можно сказать, случайно. Почему-то ни жители посёлка, ни команды заходивших сюда катеров не обращали на памятник никакого внимания. Эскимосы, которые вообще-то обычно почитают память предков, пристреливали по столбам аллеи свои винтовки, а матросы использовали столбы для причаливания и повалили несколько из них. Археологи обнаружили под слоем гальки у кромки прибоя множество китовых костей, некогда, несомненно, бывших частью Китовой аллеи. Таким образом, в прошлом она представляла ещё более грандиозное сооружение, чем к моменту начала исследований на Ыттыгране.

Легенд, связанных непосредственно с Китовой аллеей, в памяти местных жителей не сохранилось. Упоминания же об острове Ыттыгране в эскимосских преданиях очень неопределённы. Так, рассказывается о происходивших вокруг острова таинственных событиях. Согласно одной из легенд, на Ыттыгране хранились большие запасы мяса, но знали о них только люди, наделённые шаманским даром. В другой легенде говорилось о произошедшей близ острова схватке между двумя «летающими шаманами», из которых один был родом с Чукотки, а другой — с Аляски.

Шайгинское городище

Шайгинское городище – уникальный памятник культуры чжурчжэней второй половины XII – первой трети XIII вв. на территории Приморского края. Обнаружено оно в 1891 г. горным инженером Д.Л. Ивановым. В 1962 г. - было обследовано Э.В. Шавкуновым, а в 1963 г. под его руководством были начаты раскопки этого памятника, которые продолжались до 1992 г.

Городище находится примерно в 70 км к северу от г. Находка и нескольких км к югу от с. Сергеевка Партизанского района и расположено на одном из южных отрогов Сихотэ-Алиня. Южная сторона этого отрога круто обрывается к долине р. Ратной (бывшей р. Шайги) – левого притока р. Партизанской (бывшей р. Сучан), а западная – к долине р. Партизанской. Юго-западная оконечность отрога прорезана глубоким распадком, по дну которого протекает ручей Батарейный, питаемый многочисленными ключами. С западной, северной и восточной сторон этот распадок окружен высокой грядой сопки, по гребню которой проходит сооруженный из земли и камня оборонительный вал, протяженностью по периметру примерно в 3600 м.

Высота оборонительного вала в зависимости от крутизны склона сопки с внешней стороны городища, а следовательно, от ее доступности для осаждающего противника, колеблется от 0.5 до 5 м. Шайгинское городище имело трое ворот, через которые осуществлялся проезд на территорию городища и выезд из него. Главные ворота находились в средней части северной линии оборонительной стены. Внешний склон сопки, обращенный к долине р. Партизанской, довольно пологий и легко преодолимый как для пеших воинов, так и для конницы, в связи с чем, вал в этом месте достигает наибольшей высоты, а ворота с наружной стороны были защищены С-образным захабом. Кроме того, примерно в 30 м по обе стороны от ворот в валу были сооружены две башни, откуда можно было обстреливать из лука ближайшие подступы к воротам. В 20 м от этих башен и в 50 м от ворот в валу были сооружены П-образные выступы, т.е. барбеты, внутри которых когда-то находились камнеметные машины. Склоны сопки внутри городища, обращенные в сторону распадка, где полностью, а где частично, изрезаны наподобие ступеней гигантской лестницы террасовидными площадками искусственного происхождения, предназначавшимися для сооружения на них жилых и производственных объектов. Вся территория Шайгинского городища системой внутренних валов, улиц, естественных оврагов и распадков делилась на кварталы, население каждого из которых принадлежало к определенному социальному сословию в зависимости от его профессионально-производственной деятельности.

Высота оборонительного вала в зависимости от крутизны склона сопки с внешней стороны городища, а следовательно, от ее доступности для осаждающего противника, колеблется от 0.5 до 5 м. Шайгинское городище имело трое ворот, через которые осуществлялся проезд на территорию городища и выезд из него. Главные ворота находились в средней части северной линии оборонительной стены. Внешний склон сопки, обращенный к долине р. Партизанской, довольно пологий и легко преодолимый как для пеших воинов, так и для конницы, в связи с чем, вал в этом месте достигает наибольшей высоты, а ворота с наружной стороны были защищены С-образным захабом. Кроме того, примерно в 30 м по обе стороны от ворот в валу были сооружены две башни, откуда можно было обстреливать из лука ближайшие подступы к воротам. В 20 м от этих башен и в 50 м от ворот в валу были сооружены П-образные выступы, т.е. барбеты, внутри которых когда-то находились камнеметные машины. Склоны сопки внутри городища, обращенные в сторону распадка, где полностью, а где частично, изрезаны наподобие ступеней гигантской лестницы террасовидными площадками искусственного происхождения, предназначавшимися для сооружения на них жилых и производственных объектов. Вся территория Шайгинского городища системой внутренних валов, улиц, естественных оврагов и распадков делилась на кварталы, население каждого из которых принадлежало к определенному социальному сословию в зависимости от его профессионально-производственной деятельности.

Находка на городище серебряной пайцзы (верительной бирки) тысячника, текст которой выгравирован на чжурчжэньском языке, позволяет заключить, что здесь должно было быть не менее 1000 жилищ, то есть хозяйственных дворов. Этот факт наряду с другими данными (наличие большого числа ремесленных мастерских, крупных складских зданий под черепичной крышей, разветвленной сети улиц, кварталов, редута, где размещалась ставка военного коменданта, нескольких огороженных земляными валами так называемых “внутренних”, или “запретных” городов и т.п.) свидетельствуют о том, что это был сравнительно крупный город с многотысячным населением.

Находка на городище серебряной пайцзы (верительной бирки) тысячника, текст которой выгравирован на чжурчжэньском языке, позволяет заключить, что здесь должно было быть не менее 1000 жилищ, то есть хозяйственных дворов. Этот факт наряду с другими данными (наличие большого числа ремесленных мастерских, крупных складских зданий под черепичной крышей, разветвленной сети улиц, кварталов, редута, где размещалась ставка военного коменданта, нескольких огороженных земляными валами так называемых “внутренних”, или “запретных” городов и т.п.) свидетельствуют о том, что это был сравнительно крупный город с многотысячным населением.

Все раскопанные жилища были наземными, каркасно-столбовой конструкции. Размеры жилищ, их интерьер целиком зависели от числа членов семьи и их социального статуса. Наиболее крупные жилища имели площадь 50 и более квадратных метров.

Жители Шайгинского городища занимались различными видами ремесел и земледелием, выращивая, судя по многочисленным находкам карбонизированных зерен, пшеницу, ячмень, гречиху, сою, просо, чумизу, гаолян, вигну. Наряду с этим они занимались разведением крупного рогатого скота, коневодством и свиноводством, а также охотой, рыбной ловлей и таежными промыслами, в том числе собирательством дикоросов.

Как показали материалы раскопок Шайгинского городища, чжурчжэньская знать исповедовала буддизм и даосизм, тогда как простолюдины – шаманизм древнетюркского типа. Несмотря на то, что культура чжурчжэней впитала в себя многие достижения соседних стран и народов, в целом она характеризуется большим своеобразием и самобытностью. В дальнейшем многие элементы культуры чжурчжэней вошли составной частью в культуру их потомков в лице удэгейцев, орочей, нанайцев, ульчей и маньчжур.

Данные письменных источников и материалы раскопок позволяют утверждать, что Шайгинское городище после непродолжительной осады было взято штурмом и сожжено монголами в конце 1233 г., а оставшиеся в живых жители уведены в неволю.

Заповедник Кедровая падь

Заповедник кедровая Падь является одним из старейших заповедников нашей страны. Он расположен в Хасанском районе Приморского края, около 20 км западнее Владивостока. Необходимость создания охраняемой территории была вызвана хищническим истреблением растительного и животного мира человеком. Дело в том, что в XIX в. охота на хищников была очень популярным занятием а, убийство крупных животных таких как амурский тигр и амурский барс даже поощрялось. А лес считалось местом, где обитают вредители человека – комары, клещи, слепни и мошки, поэтому необходимо его уничтожение. Все это привело к резкому снижению численности крупным млекопитающих и гибели многих растений. Так, для сохранения исчезающих видов в 1911 г. было создано Славянское лесничество впоследствии преобразованное в заповедник «Кедровая Падь» общей площадью 17897 га. Для сохранения природы на территории заповедника ведется специальная охрана несколькими лесничими, а охрана лесов от пожаров осуществляется авиацией. Все это дает свои результаты – браконьерство и лесные пожары стали более редкими явлениями по сравнению с предшествующими годами, что позволяет надеяться на сохранении этого участка живой природы для потомков.

Заповедник кедровая Падь является одним из старейших заповедников нашей страны. Он расположен в Хасанском районе Приморского края, около 20 км западнее Владивостока. Необходимость создания охраняемой территории была вызвана хищническим истреблением растительного и животного мира человеком. Дело в том, что в XIX в. охота на хищников была очень популярным занятием а, убийство крупных животных таких как амурский тигр и амурский барс даже поощрялось. А лес считалось местом, где обитают вредители человека – комары, клещи, слепни и мошки, поэтому необходимо его уничтожение. Все это привело к резкому снижению численности крупным млекопитающих и гибели многих растений. Так, для сохранения исчезающих видов в 1911 г. было создано Славянское лесничество впоследствии преобразованное в заповедник «Кедровая Падь» общей площадью 17897 га. Для сохранения природы на территории заповедника ведется специальная охрана несколькими лесничими, а охрана лесов от пожаров осуществляется авиацией. Все это дает свои результаты – браконьерство и лесные пожары стали более редкими явлениями по сравнению с предшествующими годами, что позволяет надеяться на сохранении этого участка живой природы для потомков.

Заповедник расположен на невысоких отрогах Восточно-Маньчжурских гор, которые называют Черные горы, потому что раньше на склонах гор росли леса пихты черной. На сегодняшний день такие заросли остались только на горных хребтах. Самыми высокими вершинами, расположенными на юге заповедника являются горы Угловая и Крестовая. По своему внешнему облику примечательна вершина горы Чалбан, напоминающая богатырский шлем, а на северо-востоке выделяются три горы с одинаковыми почти идеальными коническими формами, называющимися Три Сестры.

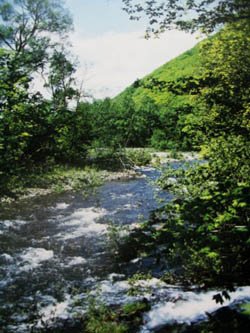

Основная река заповедника – Кедровая, ее длина не превышает 25 км, а в левобережье имеется два крупных притока – ручьи Бертникова и Олений. Река Кедровая – типично горная с большими уклонами русла и частыми перекатами, замерзающая в середине декабря. К самым крупным рекам относятся Сухая речка, Первый, Второй, Третий и Четвертый Угольные ключи, Большой и малый Золотые, Угловой и Большой Михаэлиса.

Основная река заповедника – Кедровая, ее длина не превышает 25 км, а в левобережье имеется два крупных притока – ручьи Бертникова и Олений. Река Кедровая – типично горная с большими уклонами русла и частыми перекатами, замерзающая в середине декабря. К самым крупным рекам относятся Сухая речка, Первый, Второй, Третий и Четвертый Угольные ключи, Большой и малый Золотые, Угловой и Большой Михаэлиса.

Климат заповедника в целом теплый и влажный, что способствует произрастанию целого ряда теплолюбивых растений. Под насыщенно-голубым небом заповедника растут самые разнообразные деревья разнообразной цветовой окраски, а на полянах яркими пятнами разбросаны цветы.

На территории заповедника обнаружено 135 видов водорослей, 1435 видов грибов, 82 вида лишайников, 137 мхов и 862 вида сосудистых растений.

Среди водорослей наиболее многочисленными являются сине-зеленые водоросли и диатомовые водоросли, а красный и золотистых водорослей найдено только по одному виду. Так как климат заповедника довольно теплый и важный, то на деревьях и скалах в большом количестве развиваются лишайники. В заповеднике почвенный моховой покров отсутствует, зато они развиваются на гниющей древесине и на сырых скалах.

На территории заповедника растет багульник Воробьева, не встречающийся нигде за пределами заповедника, также по материалам исследования в заповеднике были выявлены три вида новых растений – фиалка дальневосточная, хохлатка уссурийская и клен Комарова. Всего в заповеднике 17 видов растений, включенных в Красную книгу СССР. К таким вида относится пиррозия язычная. На склонах Сухореченского хребта встречается тис высотой до 20 – 22 м и до 1,5 м в диаметре, растет он очень медленно, но встречаются отдельные деревья, возраст которых несколько сот лет. На крутых каменистых склонах и скалистых водоразделах обычна береза Шмидта, достигающая высоты 25 м и доживающая до 400 лет. Она интересна своей корой темно-серого цвета, отслаивающаяся крупными, толстыми пластинами, тонущими в воде.

На территории заповедника растет багульник Воробьева, не встречающийся нигде за пределами заповедника, также по материалам исследования в заповеднике были выявлены три вида новых растений – фиалка дальневосточная, хохлатка уссурийская и клен Комарова. Всего в заповеднике 17 видов растений, включенных в Красную книгу СССР. К таким вида относится пиррозия язычная. На склонах Сухореченского хребта встречается тис высотой до 20 – 22 м и до 1,5 м в диаметре, растет он очень медленно, но встречаются отдельные деревья, возраст которых несколько сот лет. На крутых каменистых склонах и скалистых водоразделах обычна береза Шмидта, достигающая высоты 25 м и доживающая до 400 лет. Она интересна своей корой темно-серого цвета, отслаивающаяся крупными, толстыми пластинами, тонущими в воде.

Рододендрон Шлиппенбаха цветет бледно-розовыми цветками диаметром до 7 см, встречается только в Хасанском районе. Также в Красную книгу СССР включены заманиха высокая, калопанакс семилопастный и женьшень настоящий. Заманиха высокая достигает до 3 м в высоту, ее крупные листья расположены на верхушке побегов, а стволики покрыты густыми игольчатыми шипиками. Она встречается на северных склонах Сухореченского хребта. Он относится к лекарственным растениям, поэтому повсеместная его заготовка привела к резкому снижению численности этого растения. Калопанакс семилопастный – дерево, достигающее высоты 28 м, а в диаметре 70 – 80 см имеет побеги с крупными кинжаловидными шипами, а крупные листья которого имеют форму кленовых листьев, осенью приобретающих золотистый цвет, встречается это растение в верхней части р. Кедровой. Травянистое растение женьшень растет до 100 лет и достигает высоты 80 см, встречается на северных склонах Сухоречного хребта, особенно приметен из-за своих ярко-красных плодов. Леспедица мохнатая из семейства бобовых растет близ р. Верхней Переваловки.

На территории заповедника встречается 21 ви  д орхидных, из которых башмачки крупноцветковый и настоящий, пыльцеголовник длинноприцветниковый, пузатка высокая. Пузатка высокая это лекарственное растение, широко использующееся в народной медицине. Также для лечения различных заболеваний используется лимонник китайский, аралия материковая и диоскорея ниппонская. Пищевыми ценными растениями считаются груша уссурийская, актинидии острая и коломикта, а также мелкоплодник ольхолистный. К редким видам также относятся следующие виды башмачок пятнистый, вишня сахалинская, вейгела ранняя, касатик мечевидный, пионы горный, молочно-цветковый и обратнояйцевидный, родонедрон остроконечный, лилии даурская, поникшая, ложнотигровя, Буша и двухрядная, лихнис сверкающий, сирень Вольфа и фиалка Росса.

д орхидных, из которых башмачки крупноцветковый и настоящий, пыльцеголовник длинноприцветниковый, пузатка высокая. Пузатка высокая это лекарственное растение, широко использующееся в народной медицине. Также для лечения различных заболеваний используется лимонник китайский, аралия материковая и диоскорея ниппонская. Пищевыми ценными растениями считаются груша уссурийская, актинидии острая и коломикта, а также мелкоплодник ольхолистный. К редким видам также относятся следующие виды башмачок пятнистый, вишня сахалинская, вейгела ранняя, касатик мечевидный, пионы горный, молочно-цветковый и обратнояйцевидный, родонедрон остроконечный, лилии даурская, поникшая, ложнотигровя, Буша и двухрядная, лихнис сверкающий, сирень Вольфа и фиалка Росса.

Хвойно-широколиственные леса сложены в основном пихтой цельнолистной или черной, достигающей в высоту 55 м и по праву считающейся самым высоким растением на Дальнем Востоке, доживает до 600 лет. Такие девственные леса встречаются только в самом центре заповедника в верховьях р. Кедровой. В нижних ярусах чернопихтарников растет липа амурская и маньчжурская, ильм японский, ясень маньчжурский, дуб монгольский и граб.

Кедровники для заповедника совершенно нехарактерны. Леса из кедра корейского встречаются лишь на юге Хабаровского края. На территории заповедника есть лишь маленький участок с этим растением в районе северного склона Сухореченского хребта. Но с каждым годом численность кедра здесь снижается, а пихты увеличивается.

Кроме пихты черной на территории заповедника также растут леса из пихты почкочешуйчетой или белокорой встречающейся на склонах гор Чалбан, Угловая и Подкрестовая, а также в нижней части клонов р. Кедровой. Пихта белокорая растет вместе с елью аянской.

Почти половина территории заповедника приходится на леса из дуба монгольского, возникшие на месте хвойно-широколиственных лесов. Коренные дубняки встречаются лишь на крутых клонах, которые прилегают к скалистым водоразделам. На южных склонах в дубняках растет береза Шмидта, достигающие возраста 300 – 400 лет, достигающая в высоту 22 м, а в диаметре 80 см. На окраинах заповедника на смену дубовым лесам пришли заросли леспедицы и лещины маньчжурской.

Почти половина территории заповедника приходится на леса из дуба монгольского, возникшие на месте хвойно-широколиственных лесов. Коренные дубняки встречаются лишь на крутых клонах, которые прилегают к скалистым водоразделам. На южных склонах в дубняках растет береза Шмидта, достигающие возраста 300 – 400 лет, достигающая в высоту 22 м, а в диаметре 80 см. На окраинах заповедника на смену дубовым лесам пришли заросли леспедицы и лещины маньчжурской.

В заповеднике также встречаются смешанные леса из лип амурской и маньчжурской, а также ясеня носолистного и клена мелколистного. Леса из ясеня носолистного являются одной из стадий развития лесов из дуба монгольского. В верхней части р. Кедровая было найдено живое дерево липы амурской, на стволе которого на высоте 2 м были развиты три воздушных придаточных корня.

Среди луговой растительности встречаются злаково-разнотравные луга, луга из вейника наземного, веерника краснеющего и низинные осоково-вейниковае луга. Луга из вейника появляются на месте кустарниковых зарослей, а затем образуются злаково-разнотравные луга. Осоково-вейниковые луга могут возникать на месте ивняков и древостоев из ольхи волосистой и японской.

Заповедник особенно ценен наличием на его территории древних, примитивных групп насекомых, известных в других местах как величайшая редкость. К таким насекомым относят гриллоблаттина найденная между камнями, заполненными полусгнившими остатками, а также реликтовые тараканы обитающие в гниющем валежнике.

Среди наземных позвоночных существуют очень редкие виды, обитающие на данной территории, зато такие виды как заяц-беляк и северная пищуха, встречающиеся на некотором отдалении от заповедника на его территории не встречаются. Бурый медведь относится к числу редких видов, регулярно посещающих данную территорию. Зато это единственный заповедник на Дальнем Востоке, где встречаются сорокопуты, из рептилий – тигровые ужи и красноспинный полоз. Тигровый уж является обычным для заповедника видом, он встречается по долинам рек, лесным опушкам и на огородах. Его окраска полностью соответствует названию – на ярко-зеленом фоне верха отчетливо выделяются красные или оранжевые пятна на боках, образующие тигровую полоску. Он не ядовит, но его укус может вызвать сильное отравление. Территория «Кедровой Пади» единственная, где раньше жили красные волки, правда на сегодня этот вид считается исчезнувшим, так как несколько десятков лет нет сведений о появлении этого животного на территории заповедника, но достоверно известно, что в 1936 г. даже один из них был убит.

Наиболее интересны на территории заповедника поселения птиц. В чернопихтово-широколиственных лесах преобладают корольковая, светлоголовая и бледноногая пеночки, короткохвостая, поползень, черноголовая гаичка, московка, синий соловей, ширококлювая мухоловка и таежная овсянка. Отдельные деревья пихты сами по себе не привлекают многих птиц, здесь живет только синица-московка. В пихтовых лесах также обитает бледный дрозд. Единственная птица, которая характерна для кедровников, но несмотря на это нигде не встречается на территории заповедника – кедровка. В пойменных лесах живет малый острокрылый дятел, который является самым маленьким дятлом и даже не может своим слабым клювом разрушать толстую кору деревьев. Поэтому ему приходится жить в древесине, разрушенной грибами, а пищу находить из поверхностных щелей или тонкой коры на ветках. Они интересны тем, что способны кормиться даже сидя на веточках вниз головой. Обилие дуплистых деревьев в пойменных лесах привлекает мандаринку и широкорота. В дубовых редколесьях и светлых ольховых рощах преобладают седоголовая овсянка, китайская иволга, малый черноголовый дубонос, тигровый и японский сорокопуты, обычными видами являются голубая сорока и малая кукушка. В высокотравье обычно селится пестроголовая камышевка. На лугах живут овсянки, а также иногда появляется черно-пегий лунь. По окраинным участкам заповедника встречается сутора, которая добывает себе пищу острым клювом как ножницами переламывает стебель и достает оттуда личинок насекомых. В дубравах гнездится дневная хищная птица - ястребиный сарыч, питается амфибиями и рептилиями, бросаясь за ними с невысокого дерева. Также в заповеднике встречается редкая для России хищная птица – короткопалый ястреб. На окраинах заповедника обычен фазан, ранее в массе населявший побережья Амурского залива, позднее численность его повсеместно резко сократилась.

Наиболее интересны на территории заповедника поселения птиц. В чернопихтово-широколиственных лесах преобладают корольковая, светлоголовая и бледноногая пеночки, короткохвостая, поползень, черноголовая гаичка, московка, синий соловей, ширококлювая мухоловка и таежная овсянка. Отдельные деревья пихты сами по себе не привлекают многих птиц, здесь живет только синица-московка. В пихтовых лесах также обитает бледный дрозд. Единственная птица, которая характерна для кедровников, но несмотря на это нигде не встречается на территории заповедника – кедровка. В пойменных лесах живет малый острокрылый дятел, который является самым маленьким дятлом и даже не может своим слабым клювом разрушать толстую кору деревьев. Поэтому ему приходится жить в древесине, разрушенной грибами, а пищу находить из поверхностных щелей или тонкой коры на ветках. Они интересны тем, что способны кормиться даже сидя на веточках вниз головой. Обилие дуплистых деревьев в пойменных лесах привлекает мандаринку и широкорота. В дубовых редколесьях и светлых ольховых рощах преобладают седоголовая овсянка, китайская иволга, малый черноголовый дубонос, тигровый и японский сорокопуты, обычными видами являются голубая сорока и малая кукушка. В высокотравье обычно селится пестроголовая камышевка. На лугах живут овсянки, а также иногда появляется черно-пегий лунь. По окраинным участкам заповедника встречается сутора, которая добывает себе пищу острым клювом как ножницами переламывает стебель и достает оттуда личинок насекомых. В дубравах гнездится дневная хищная птица - ястребиный сарыч, питается амфибиями и рептилиями, бросаясь за ними с невысокого дерева. Также в заповеднике встречается редкая для России хищная птица – короткопалый ястреб. На окраинах заповедника обычен фазан, ранее в массе населявший побережья Амурского залива, позднее численность его повсеместно резко сократилась.

Также в долинных лесах из-за наличия мягких почв удобных для рытья многочисленен дальневосточный крот, землеройки-бурозубки. Для пойменных лесов характерны енотовидная собака и колонок.

Среди мышевидных грызунов преобладают красно-серая полевка и азиатская лесная мышь. В долине р. Кедровой живет длиннохвостая мышовка. В стволах деревьев живут бурундук, белка, летяга. Но так как кедровые заросли в заповеднике немногочисленны, то и белка в заповеднике довольно редка. Снижение количества кедровых деревьев повлияло также и на численность кабана. Уже в 60-х гг. на территории заповедника было не более 5 – 6 выводок кабанов. Кабарга довольно редкое животное на территории заповедника. Среди копытных на территории заповедника численно преобладает косуля. В начале зимы, когда косули скапливаются в приморской части за день можно видеть 30 – 40 косуль. С момента создания на данной территории заповедника численность пятнистого оленя с каждым годом стала увеличиваться, но в середине 30-х было подорвано хищническим промыслом. Сейчас пятнистый олень вновь постепенно становится обычным для заповедника видом.

Среди хищных обычными видами являются барсук и белогрудый медведь. Лисица и енотовидная собака предпочитают окраинные участки заповедника. Там же иногда встречается амурский кот, питающийся мышевидными грызунами, бурундуками, птицами. Однако общая численность этих животных на территории «Кедровой Пади» не превышает 10 – 15 особей. Здесь же в долине р. Кедровой на облесенных склонах, а также гребнях горных отрогов со скалами и россыпями регулярно встречается амурский барс, повсеместно ставший редким видом. Но, к сожалению, роста популяции не наблюдается, поэтому угроза исчезновения этого вида очень велика.

Полюс холода

В России расположен полюс холода Северного полушария. Он находится в посёлке Оймякон на северо-востоке Сибири, в Якутии. Население села – 521 человек. Оймякон находится в высоких широтах, продолжительность дня варьирует от 3 часов в декабре до 21 часа летом, летом здесь белые ночи и светло круглые сутки.

В России расположен полюс холода Северного полушария. Он находится в посёлке Оймякон на северо-востоке Сибири, в Якутии. Население села – 521 человек. Оймякон находится в высоких широтах, продолжительность дня варьирует от 3 часов в декабре до 21 часа летом, летом здесь белые ночи и светло круглые сутки.

На местный климат влияет высокая широта села, очень большая удалённость от океана, нахождение на высоте более 700 м над уровнем. Зимой в село стекается холодный воздух, так как оно находится в котловине.

Минимальная зарегистрированная температура на Оймяконе –67,7°С. Он же отличается наибольшими в Евразии колебаниями температуры в течение года – 108 градусов, или от –67,7°С зимой до +37°С летом.

На антарктической станции «Восток» и была отмечена самая низкая температура в мире. Но если учесть, что станция расположена на высоте 3488 м над уровнем моря, то после приведения минимальных температур, зарегистрированных там и на Оймяконе к уровню моря, они окажутся сопоставимыми.

Крупные города Дальневосточного федерального округа:

1. Хабаровск

2. Владивосток

3. Комсомольск-на-Амуре

4. Якутск

5. Благовещенск

6. Петропавловск-Камчатский

7. Южно-Сахалинск

8. Находка

9. Уссурийск

10. Артём

11. Магадан

12. Биробиджан

Гербы городов и их описание:

Хабаровск

Хабаровск

Современный герб города "Щит французской формы разделен вертикально на три равные части цветов государственного флага России. В правой и левой части стоящие на задних лапах, естественные фигуры белогрудого медведя и уссурийского тигра с червлеными глазами и языками, высунутыми из пасти, которые поддерживают прежний герб Хабаровска. В нижней части щита дата образования города - 1858".

Владивосток

Геральдическое описание герба муниципального образования город гласит: "В зеленом поле щита золотой тигр с червлеными (красными) глазами и языком, идущий по скалистому серебряному склону вправо, подняв переднюю правую лапу".

Комсомольск-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре

Современное официальное описание герба: "В лазоревом (синем, голубом) поле оконечность того же цвета, окаймленная серебром и обремененная также лазоревым, окаймленным серебром, поясом, вверху выщербленным, а внизу чешуйчатым; восходящее из-за нее золотое сияющее солнце (без изображения лица), имеющее лучи попеременно укороченные и вписанные; поверх всего - стоящий на узкой золотой оконечности золотой юноша, раздвигающий руками наклоненные половины продольно расторгнутой зеленой ели, основаниями половин ствола упирающихся в золотую узкую оконечность по сторонам от ног юноши, а ветвями уходящей за лазоревую оконечность и края щита, просветы между ветвями - золотые".

Якутск

Якутск

Современный герб города: в четверочастном красно-синем щите изображены белка, алмаз, снежинка и теодолит. В центре в серебряном щитке силуэт башни острога и дата "1632".

Благовещенск

Благовещенск

Современный герб города представляет собой геральдический щит зеленого цвета, в средней части которого проходит серебрянный волнообразный пояс. Над поясом в верхней части находятся три восьмилучистые золотые звезды, расположенные в один ряд. Щит увенчан золотой башенкой с трехзубцовой короной и окружен золотыми колосьями, соединенными Александровской лентой красного цвета.

Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский

В серебряном поле три чёрных огнедышащих горы (средняя впереди двух других) с червлёными пламенами и чёрными дымами над ними. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца. Щитодержатели - серебряные в золотых одеяниях Святые Апостолы Пётр (справа) и Павел (слева), одной рукой поддерживающие щит, а в другой имеющие: Пётр - серебряные ключи и свиток, Павел - книгу; подножие - два наложенных накрест лапами вниз золотых морских якоря. Щит окружен, подножие обвито лентой Трудового Красного Знамени.

Южно-Сахалинск

В лазоревом щите изображен стилизованный серебряный ключ. Ушко ключа воспроизводит цветок орнамента южно-сахалинской керамики; бородка ключа состоит из стилизованных литер "Ю.С.". Ключ поддерживают по сторонам два серебряных медведя, стоящие на серебряной ленте.