|

Способы закрепления опор в грунте

|

|

|

|

Опоры контактной сети могут быть закреплены в земле непосредственной заделкой их нижней (фундаментной) части в грунт или с использованием различных фундаментов — массивных элементов, заглубляемых в землю.

Все металлические, а также железобетонные опоры ССА закрепляются на фундаментах; все железобетонные опоры длиной 13,6 м и 15,6 м — как правило, в грунт, иногда в стаканные фундаменты, длиной 10,4; 10,8 — как правило, в стаканный фундамент, в необходимых случаях — в грунт. Действующие на опору нагрузки передаются на грунт. При этом напряжения в грунте должны быть такими, чтобы грунт вокруг опоры не разрушался, а опора не наклонялась, иначе невозможна нормальная эксплуатация контактной сети.

Все типы и виды устройств, обеспечивающие устойчивость опоры, называют закреплениями опор в грунте. Если такое устройство состоит из нескольких отдельных частей, то под закреплением опоры понимают совокупность всех этих частей.

Часть грунта, воспринимающую давление фундамента, называют основанием, при этом основания, грунт которых используется в естественном состоянии, называют естественными. Если для повышения несущей способности основание уплотняют или упрочняют, его называют искусственным (например, свайным). Основаниями фундаментов опор контактной сети служат грунты в естественном состоянии.

Расстояние от подошвы фундамента до поверхности грунта в месте его установки называют глубиной заложения фундамента (глубиной заделки опор — при непосредственной установке ее в грунт). Глубину заложения фундамента (заделки) определяют расчетом; наименьшее ее значение ограничивают экономическими и техническими соображениями, а также условиями промерзания грунта.

|

|

|

За расчетную поверхность грунта при расчете одиночного фундамента принимают горизонтальную плоскость, проходящую через точку пересечения вертикальной оси фундамента с поверхностью грунта, а при наличии насыпного неуплотненного слоя (песчаный балласт, шлак и пр.) — с нижней поверхностью этого слоя. Проектированию закреплений опор контактной сети в грунте предшествуют геологические и гидрогеологические изыскания, на основании которых определяют физические и механические характеристики грунтов.

Существующие способы закрепления опор контактной сети в грунте можно разделить на две основные группы: закрепления, в которых подземная часть опоры или фундамент работают на выворачивание

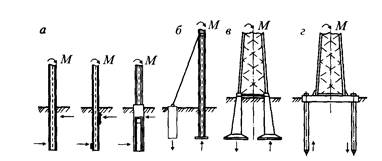

Рис. 8.16. Схемы различных способов закрепления опор: а — непосредственное и на одиночных фундаментах в грунт; б — с помощью анкера; в — на двух или четырех фундаментах; г — на сваях

(рис. 8.16, а), и закрепления, в которых часть фундаментов работает на выдергивание из грунта, а другие — на вдавливание в него (рис. 8.16, б, в, г). Закрепления опор по схемам (см. рис. 8.16, а) в основном применяют для консольных опор и опор жестких поперечин, несущих сравнительно небольшие нагрузки и передающих небольшие усилия на грунт; схемы (см. рис. 8.16, б, в, г) используют для консольных, анкерных и опор гибких поперечин.

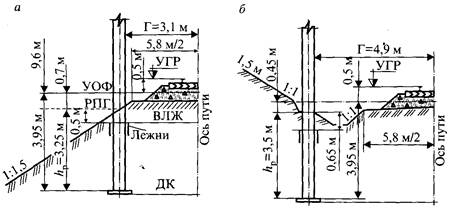

В обычные грунты консольные железобетонные опоры устанавливают в заранее отрытые или пробуренные котлованы (непосредственно в грунт), а в условиях сульфатной агрессивности грунтов — на одиночные фундаменты. Схемы установки опор длиной 13,6 м на насыпях и в

Рис. 8.17. Схема установки опор длиной 13,6 м на насыпи (а) и в выемке (6);

РПГ — расчетная поверхность грунта; ВЛЖ — верх лежней;

ДК — дно котлована

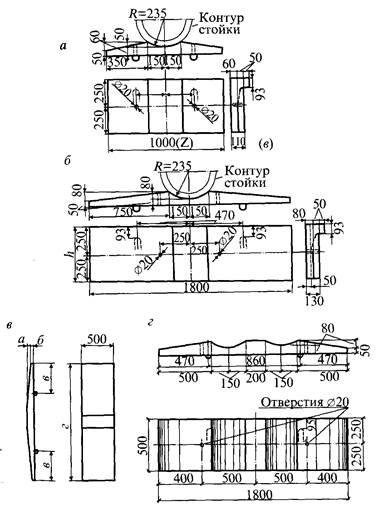

выемках при ширине земляного полотна 5,8 м показаны на рис. 8.17. При установке опор на насыпях с габаритом 3,4 м грунт присыпают. Для усиления закрепления опор применяют лежни (рис. 8.18) — железобетонные плиты шириной 500 мм и длиной 1000 мм (тип I) или 1800 мм (тип II), устанавливаемые горизонтально по отношению к опорам. Лежни крепят к опоре мягкой проволокой диаметром 6 мм.

|

|

|

Рис. 8.18. Лежни для железобетонных опор контактной сети:

а, б — типа I и II для конических стоек; в — для двутавровых

и конических стоек; г — для спаренных стоек

Струнобетонные центрифугированные опоры контактной сети могут быть соединены с фундаментом только телескопическим (стаканным) стыком. Такое соединение после омоноличивания стыка делает конструкцию неразъемной, что является ее недостатком, так как значительно затрудняет замену опоры при ее повреждении.

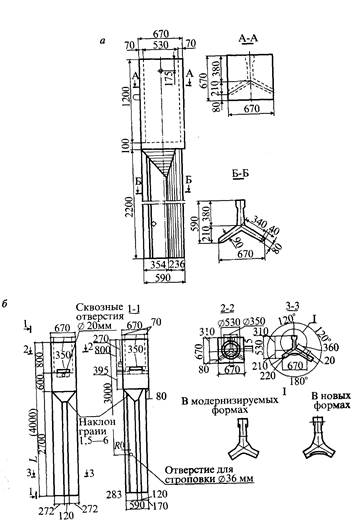

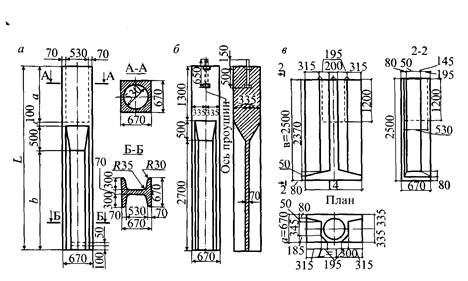

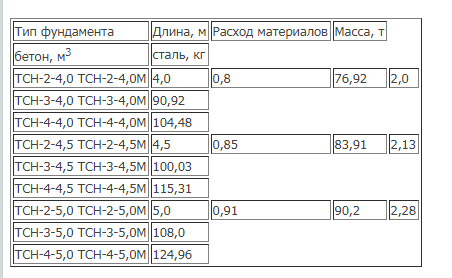

Для установки центрифугированных железобетонных консольных опор и опор жестких поперечин применяют фундаменты: трехлучевые стаканные (ТС) (рис. 8.19, а, табл. 8.7), трехлучевые стаканные повышенной надежности (ТСН) (рис. 8.19, 6, табл. 8.8), двутавровые стаканные фундаменты (ДС) (рис. 8.20, а, табл. 8.7); блочные фундаменты ЗФ-1 (рис. 8.20, в); анкера ДА (рис. 8.20, б) для анкерных опор, а также сваи со стаканным оголовником для закрепления опор в слабых грунтах.

Фундаменты ТС, ТСН разработаны взамен фундаментов ДС. По сравнению с двутавровыми трехлучевые фундаменты при одной и той же длине и несущей способности по грунту дают значительное снижение расхода бетона (в среднем на 23 %). Фундаменты ТСН имеют глубину стаканной части 800 мм, сквозные отверстия для стока воды диаметром 10 мм и повышенную надежность трех лучей подземной части.

Таблица 8. 7

Технические характеристики фундаментов ТС, ДС и анкеров ТА,

| Тип | Объем | Расход | Тип | Объем ' | Расход |

| фундамента | бетона, м3 | стали, кг | фундамента | бетона, м3 | стали, кг |

| и анкера | |||||

| ТС-60-3,5 | ДС 45/3,5 | ||||

| ТС-80-3,5 | 0,56 | ДС 60/3,5 | 0,71 | ||

| ТС-100-3,5 | ДС100/3,5 | ||||

| ТС-120-3,5 | |||||

| ДС 45/4 | |||||

| ТС-60-4,0 | ДС 60/4 | 0,78 | |||

| ТС-80-4,0 | 0,61 | ДС 100/4 | |||

| ТС-100-4,0 | |||||

| ТС-120-4,0 | ДС 45/4,5 | ||||

| ДС 60/4,5 | 0,85 | ||||

| ТС-60-4,5 | ДС 100/4,5 | ||||

| ТС-80-4,5 | 0,65 | ||||

| ТС-100-4,5 | ТА-4 | 0,53 | |||

| ТС-120-4,5 | ТА-4,5 | 0,58 |

|

|

|

Примечание. В обозначении фундаментов ДС цифры в числителе показывают нормативный изгибающий момент, кН-м, в знаменателе — длину фундамента, м; фундаментов ТС — первые цифры — нормативный изгибающий момент, кНм, вторые — длину, м.

Рис. 8.19. Трехлучевой стаканный фундамент ТС (в) и повышенной надежности ТСН (б)

Рис. 8.20. Двутавровый стаканный фундамент ДС (а)'; анкер ДА (б); блочный фундамент ЗФ-1 (в)

Таблица'-S.S

Фундаменты ТС, ТСН и ДС состоят из двух основных конструктивных частей: верхней — стакана и нижней — фундаментной части. Верхняя часть фундаментов представляет собой железобетонный стакан с внешним прямоугольным сечением. Размеры фундамента 0,67 х 0,67 м приняты исходя из условия работы вибропогружателя агрегата АВФ, АВСЭ. Нижняя фундаментная часть у фундаментов ТС имеет трехлучевое сечение с расположением лучей в плане через 120 один относительно другого. Лучи имеют толщину стенки в крайней внешней части луча 80 мм, а в месте схождения лучей в центральной части — 90 мм. Один луч на конце имеет уширение для ориентации при установке фундамента: уширенным лучом фундамент устанавливают «от пути». Сопряжение верха фундамента (стакана) с нижней трехлучевой частью выполнено в виде пирамидального конуса.

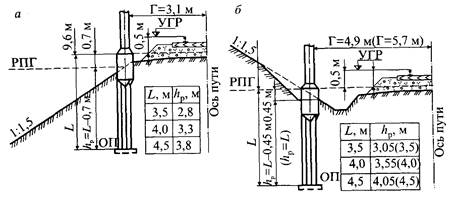

Схемы установки опор длиной 10,8 м на фундаментах ТС на насыпях и в выемках при ширине земляного полотна 5,8 м показаны на рис. 8.21. При установке опор на насыпях с габаритом 3,4 м грунт присыпают.

Для закрепления оттяжек анкерных железобетонных опор в грунте используют трехлучевые анкеры ТА (Т — трехлучевой, А — анкер), ТАН (Н — повышенной надежности), двутавровые КА (К — клиновидный), стоечные СА с плитой в основании (С — стоечный) и свайный СА (С — свайный). Наклонные анкеры, находящиеся в эксплуатации, имеют низкую надежность, не изготавливаются и в плановом порядке подлежат замене.

Рис. 8.21. Схемы установки опор длиной 10,8 м с фундаментами ТС на насыпи (а) и в выемке (б); L — длина фундамента; hр — глубина заложения;

|

|

|

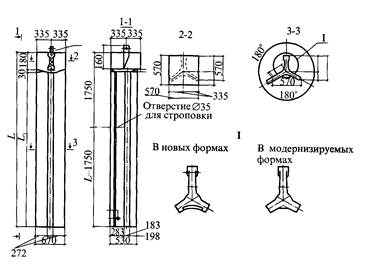

ОП — опорная плита

Рис. 8.22. Анкер трехлучевой повышенной надежности ТАН

В качестве основного типа принят трехлучевой повышенной надежности анкер ТАН (рис. 8.22, табл. 8.9), созданный на базе фундамента ТСН. Для закрепления оттяжек в верхнюю часть анкера перед бетонированием закладывают проушины из полосовой стали (железобетонный оголовок прямоугольного сечения). Выпускают анкеры длиной L=4 и 4,5 м, их соответственно обозначают ТАН-4,0 и ТАН-4,5. Длину анкера выбирают по табл. 8.10 в зависимости от нормативного усилия в оттяжках анкерной опоры, условного расчетного сопротивления грунта, ширины земляного полотна и места установки опоры.

Таблица8.9

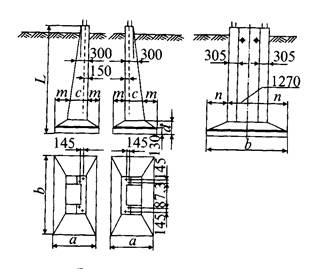

Рис. 8.23. Стоечный анкер СА: а — стойка, б — плита

Свайный анкер СА-10-3 с поперечным сечением 0,30x0,30 м и длиной 10 м (расход бетона М-300 составляет 0,91 м3, стали — 123,2 кг, масса сваи 2,3 т) применяют в случаях, когда устройство присыпки грунта к насыпи невозможно или технически нецелесообразно, а также при сложных геологических условиях. Глубина забивки свайного анкера по условиям устойчивости на выпучивание должна быть не менее 9 м.

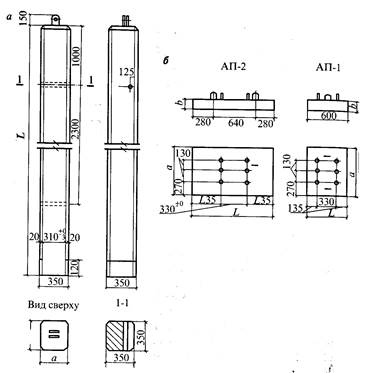

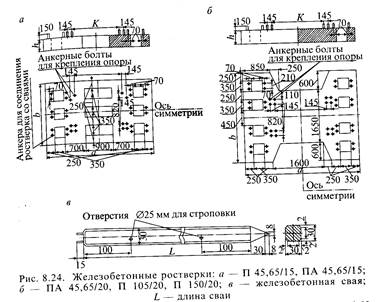

Металлические опоры гибких поперечин с нормативными изгибающими моментами 450 кН-м и более устанавливают на свайно-ростверковые фундаменты. Такие фундаменты состоят из же

лезобетонной плиты-ростверка (рис. 8.24, а, б, табл. 8.12) и четырех — восьми свай (рис. 8.24, в) площадью сечения 0,3x0,3 м и длиной 5, 6, 8, 10 или 12 м (семи типоразмеров).

В обозначение свай, например, С5-1, С6-2 входят: буква С — свая, первая цифра — длина сваи в м, вторая — условный тип армирования (прочность) сваи. В обозначении ростверков, например П 65/15, буква П указывает, что ростверк предназначен для промежуточных опор гибких поперечин, ПА — для анкерных; цифры в числителе — нормативный изгибающий момент в килоньютон-метрах (кН-м), в знаменателе — высота опор в м.

Сваи погружают в грунт, пропуская их через отверстия в ростверке, и соединяют с ним сваркой. Металлическую опору на ростверке закрепляют анкерными болтами. Применение свайно-ростверковых фундаментов позволяет значительно сократить затраты труда и расход материалов на установку металлических опор на станциях.

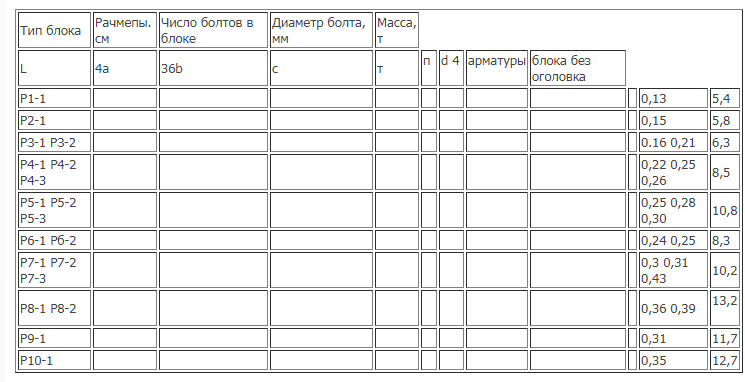

В тех случаях, когда отсутствует возможность сооружения свай-но-ростверковых фундаментов (наличие сложных подземных коммуникаций, грунты с большим количеством включений валунов и т.п.), для установки опор гибких поперечин и опор М ——— используют блочные закапываемые фундаменты Р, состоящие из двух блоков (рис. 8.25) нескольких типоразмеров (табл. 8.13). В обо-

Рис. 8.25. Фундамент «Р»

|

|

|

значении фундаментов, например, Pl-1, P4-2, буква Р означает раздельный, первая цифра указывает (условно) на размеры фундамента, вторая — диаметр, количество и расположение анкерных болтов.

Металлические опоры устанавливают также на типовые призматические фундаменты П2-2.

Таблица 8.13

Заделка в грунт железобетонных (одиночных и спаренных) стоек жестких поперечин должна обеспечивать устойчивость их поперек и вдоль пути. В случае необходимости установки лежней (по изгибающему моменту вдоль пути) их устанавливают перпендикулярно к оси пути, располагая симметрично с обеих сторон стоек.

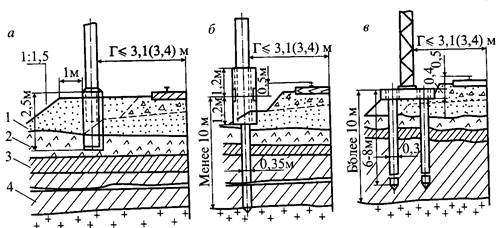

К особым условиям закрепления опор в грунте относят следующие схемы и условия установки: в пучинистых грунтах и в районах вечной мерзлоты, на свежеотсыпанных насыпях и в слабых грунтах с условным расчетным сопротивлением менее 0,1 МПа, в скальных грунтах, в болотистых грунтах, на насыпях нестандартного очертания, а также с откосом круче 1:1,5.

Установка опор и анкеров в пучинистых грунтах и в районах вечной мерзлоты. При уровне грунтовых вод на глубине 2,3 м ниже бровки земляного полотна опоры устанавливают в котлованы, огражденные деревянными коробами, с засыпкой пазух дренирующим грунтом. Во время работ изготовленные щиты пропитывают антисептиками или обмазывают битумом, собирают коробы таким образом, чтобы между щитами не было щелей, перед опусканием короба в котлован имеющиеся в коробах отверстия заделывают битумом, для засыпки коробов используют гравий или щебень с примесью частиц размером менее 0,1 мм не более 3 % и с наибольшими фракциями не более 50 мм.

В сильно обводненных грунтах, когда установка опор с деревянными коробами затруднена, опоры устанавливают с противопучин-ной или полиэтиленовой обмоткой, чередующейся с несмерзающейся смазкой. Противопучинную обмотку устраивают на глубину активной зоны пучения, но не менее 2 м: пазухи котлована засыпают непу-чинистым грунтом. Имеются и другие технологии.

При уровне грунтовых вод на глубине 2,8 м и ниже применяют анкеры ТА, ТАН, выше 2,8 м — стоечные анкеры СА-4,1-1 или СА-4,5-2 в зависимости от сил морозного пучения.

Закрепление опор в слабых грунтах. Фундаменты опор контактной сети в слабых грунтах располагают так, чтобы они опирались на слой обычных грунтов.

Для закрепления консольных опор и стоек жестких поперечин в слабых грунтах применяют следующие конструктивные решения:

• блочные фундаменты с уширенной полкой (1,3 м) и опорной плитой (рис. 8.26, а); для повышения несущей способности таких фундаментов и уменьшения глубины промерзания с полевой стороны устраивают присыпку шириной 1 м;

Рис. 8.26. Способы закрепления опор контактной сети в слабых грунтах: а — блочный фундамент с уширенной полкой; б — свая-стойка со сборным стаканным оголовком; в — двухсвайный фундамент с ростверком и висячими, сваями; 1 — присыпка; 2 — торф; 3 — корка; 4 — глина

• свайные фундаменты из одиночных свай-стоек площадью сечения 0,25 х 0,35м и длиной от 6 до 10 м, которые опираются на пЯотный грунт, расположенный ниже слабого (рис. 8.26, б);

• двухсвайные фундаменты с ростверком и висячими сваями площадью сечения 0,3 х 0,3 м, и длиной не менее 6 м (рис. 8.26, в); нижняя поверхность ростверка должна опираться на непучинистые грунты (тело земляного полотна) и иметь расстояние от верха слабого грунта не менее 0,5 м. Такие фундаменты применяют при расположении нижнего горизонта слабых грунтов на глубине 10 м и более от УГР.

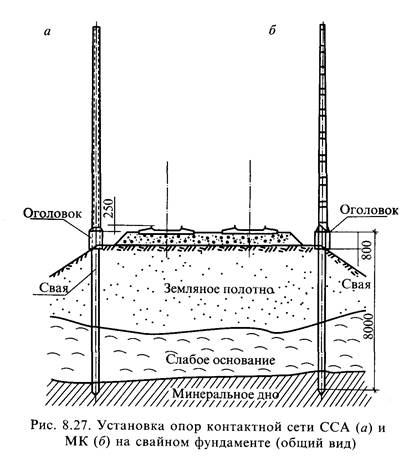

Для установки опор контактной сети на наиболее неблагоприятных по устойчивости участках земляного полотна, на насыпях, расположенных на слабых просадочных основаниях и за-торфованных грунтах; на насыпях, сложенных из неоднородных слабых грунтов и т.п., применяют свайные фундаменты (рис. 8.27). Конструкция фундамента рассчитана на установку металлических опор контактной сети МД, МК и железобетонных ССА с нормативными моментами 79 или 98 кН-м.

Фундамент состоит из одиночной призматической железобетонной сваи площадью сечения 350 х 350 мм, длиной 8 м и стаканного оголовка, на котором с помощью анкерных болтов закрепляют стойку опоры. Оголовок представляет собой железобетонный блок прямоугольного сечения 670 х 670 мм и длиной 0,8 м с внутренней цилиндрической

Рис. 8.27. Установка опор контактной сети ССА (а) и МК (б) на свайном фундаменте (общий вид)

полостью диаметром 500 мм. В блоке оголовка забетонированы анкерные болты М36 с расстояниями в плане 300 х 500 мм. Использование сборного стаканного оголовка позволяет произвести его регулировку на свае и обеспечить требуемую точность установки стойки опоры.

При закреплении стойки опоры на фундамент между нижним основанием стойки и верхом оголовка сваи устанавливают изолирующие элементы.

Забивку свай рекомендуется выполнять сменным оборудованием к агрегату АВФ или копровой установкой, смонтированной на железнодорожной платформе или подвешенной на стреле крана.

Для обеспечения требуемой точности установки сваи по габариту и углам наклона забивку сваи выполняют в направленную скважину диаметром 150—200 мм глубиной 2—2,5 м.

Закрепление опор контактной сети в грунте — фундаменты (или фундаментную часть опор) рассчитывают так же, как и несущую способность опор, — по методу предельных состояний. Упрощенно глубину заложения фундамента определяют по таблице (табл. 8.14), в которой увязана зависимость длины фундамента от направления действия и величины моментов нагрузки, а также от места установки опор (насыпь, выемка).

Пример пользования таблицей. Центрифугированную опору длиной 10,8 м с фундаментом ТС необходимо установить на насыпи высотой до 2 м с габаритом Г - 3,1 м при ширине земляного полотна 5,8 м. Условное расчетное сопротивление грунта 150 кПа. Действующие моменты: к пути Мнф = 60 кН-м, от пути Мнф = 42 кН-м; доля постоянной нагрузки 50 %. Требуется определить длину фундамента.

По табл. 8.14 при длине фундамента L - 4 м с учетом переходного коэффициента тн = 0,82 имеем:

к пути Мнгр = 0,82-133= 109кН-м;

от пути Мнгр = 0,82-79 = 64,8 кН-м.

Условие Мнф < Мнгр соблюдается: 60 < 109 кН-м; 42 < 64 кН-м; при этом мощность стойки опоры должна быть не менее Мн= 60 кН-м.

Таблица 8.14

|

|

|