|

Определение коэффициента расхода.

|

|

|

|

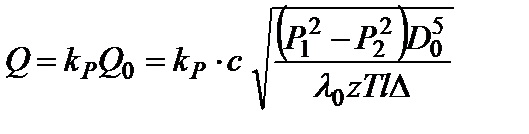

Используя уравнение расхода:

, (11)

, (11)

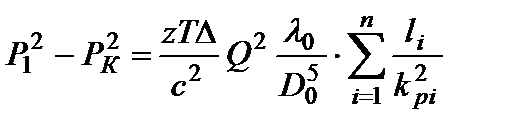

где: Q 0 - пропускная способность эталонного трубопровода), получим зависимость для определения разности квадратов давления в подучастке:

, (1.81)

, (1.81)

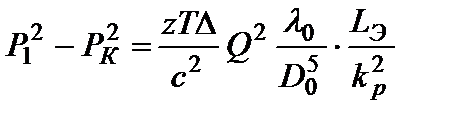

Тогда для всего участка:  , (1.82) или используя уравнение (11):

, (1.82) или используя уравнение (11):  . (1.83)

. (1.83)

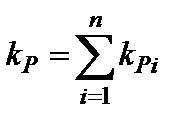

Приравняв правые части уравнений (1.82) и (1.83) получаем:

, (1.84), откуда

, (1.84), откуда  . (1.85)

. (1.85)

Определение коэффициента увеличения производительности

С учетом того, что коэффициент увеличения производительности равен для последовательно соединенного газопровода:  , а для участка:

, а для участка:  , с учетом 1,85 и 1.79 при условии

, с учетом 1,85 и 1.79 при условии  получим:

получим:

.

.

Последовательно-параллельное соединение

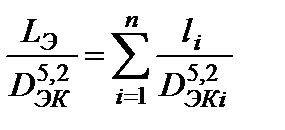

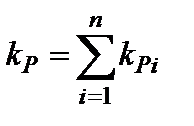

Процедура приведения таких газопроводов к простому или, что то же, определение их DЭК, kP, χ прежде всего состоит в том, чтобы выделить сначала самые крупные блоки, из которых состоит газопровод, затем более мелкие блоки и так далее до отдельных ниток. Помня, что при параллельном соединении складываются DЭК, kP или χ так как:  ,

,  ,

,  , а при последовательном складываются -

, а при последовательном складываются -  ,

,  ,

,  с учетом ранее полученных зависимостей:

с учетом ранее полученных зависимостей:  ,

,  ,

,  . Следующий этап – определение численных значений DЭК, kP или χ отдельных трубопроводов (ниток), затем блоков и всего газопровода в целом.

. Следующий этап – определение численных значений DЭК, kP или χ отдельных трубопроводов (ниток), затем блоков и всего газопровода в целом.

Методику перехода к расчету простого трубопровода рассмотрим на примере определения коэффициента расхода.

Первым этапом расчета является составление расчетной схемы участка. Так как суммарные потери давления в участке не зависят от порядка следования подучастка, то для упрощения расчетов все трубопроводы одинакового диаметра объединяются в один подучасток (рис. 1.7).

Рис. 1.7 Расчетная схема участка

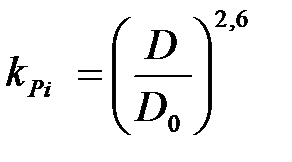

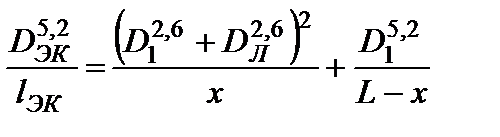

На втором этапе определяются коэффициенты расхода k Pi всех труб участка. Для этого задаемся эталонным диаметром D 0. Примем D0 = D1. По изложенной ранее методики определяем режим течения газа в подучастках. Если режим определить невозможно, то принимается квадратичная зона турбулентного режима. Используя для простого трубопровода  или при квадратичном течении газа

или при квадратичном течении газа  , определяются значения k Pi. В нашем примере получим: k p1 = 1; k p2; k p3; k p5.

, определяются значения k Pi. В нашем примере получим: k p1 = 1; k p2; k p3; k p5.

|

|

|

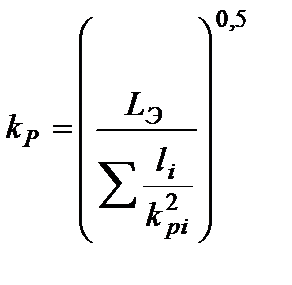

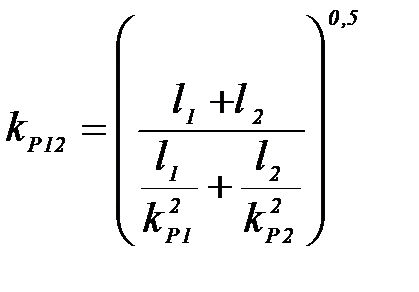

На третьем этапе объединяем, где возможно, последовательно соединенные участки. Определяем коэффициент расхода первой нитки k P12; по формуле  (где

(где  ), тогда

), тогда

и коэффициент расхода участков 3 и 4 в пределах лупинга;  .

.

Теперь расчетная схема участка примет следующий вид

Рис. 1.8 Расчетная схема участка (этап 3)

На четвертом этапе объединяем параллельные участки второй нитки:

.

.

Пятый этап. Определяем коэффициент расхода второй нитки k Р11:

.

.

Шестой этап. Определяем коэффициент расхода участка:

.

.

ЛЕКЦИЯ 5

Газопроводы с лупингами

Лупинги предназначаются либо для увеличения пропускной способности, либо для повышения давления в конечной тоске и понижения давления в начальной точке газопровода. Цель расчета - определение длины лупинга, при которой обеспечивается временный эффект. Газопровод с лупингами – один из простейших видов сложных газопроводов. Расчетная схема приведена на рисунке 1.11.

| Рис.1.11. Расчетная схема участка |

Определим коэффициент расхода газопровода. Газопровод состоит их участков L-x и x. Первый из них однониточный участок, диаметром D1; коэффициент расхода этого участка kp1. Участок x - двухниточный, Диаметры ниток D1 , D2 коэффициент расхода kp12. Участки L-x и x соединены последовательно и тогда складываются -  ,

,  ,

,  . Поэтому для нашей схемы будем иметь:

. Поэтому для нашей схемы будем иметь:

, (1)

, (1)

где: kp - коэффициент расхода всего газопровода; kp12 - коэффициент расхода подлежит определению; коэффициент расхода kp1 - известная величина. Поскольку трубопроводы 1 и 2 соединены параллельно следовательно складываются DЭК, kP,так как:  ,

,  , тогда:

, тогда:  . Коэффициент расхода kp2 - так же известная величина. Подставим полученные зависимости для коэффициента расхода в уравнение 1 и получим:

. Коэффициент расхода kp2 - так же известная величина. Подставим полученные зависимости для коэффициента расхода в уравнение 1 и получим:

|

|

|

, тогда:

, тогда:  .

.

Пусть пропускная способность газопровода с лупингом (Q+) увеличивается по сравнению с пропускной способностью газопровода без лупинга (Q-), при условии, что давления до и после прокладки лупинга РН, РК одинаковы.

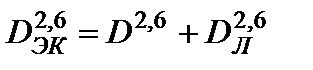

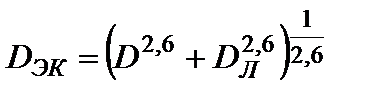

При прокладке лупинга длинной х и диаметром  на сдвоенном участке эквивалентный диаметр для параллельного соединения труб с учетом квадратичного режима течения определяется

на сдвоенном участке эквивалентный диаметр для параллельного соединения труб с учетом квадратичного режима течения определяется  , то есть равен

, то есть равен  . Для всего газопровода (с учетом последовательного соединения участка без лупинга и участка с лупингом) согласно формуле

. Для всего газопровода (с учетом последовательного соединения участка без лупинга и участка с лупингом) согласно формуле  можно записать:

можно записать:

.

.

Выразим из полученной формулы DЭК:

.

.

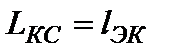

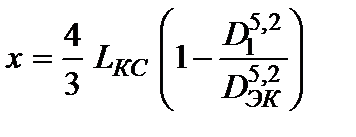

Введем обозначение  , при

, при  и, тогда длина участка с лупингом х:

и, тогда длина участка с лупингом х:  .

.

В наиболее распространенном случае, когда DЛ = D1 иw = 1/4 и выражение для определения длины лупинга принимает следующий вид:

.

.

В практике достаточно часто встречаются случаи, когда лупинг сооружается для повышения давления в конце участка до определенного значения при постоянной пропускной способности участка. Перепад давления до его увеличения на участке при квадратичном режиме течения (для упрощения записи все постоянные величины объединили в коэффициент В) определяется из ранее полученной зависимости:

(2).

(2).

Для газопровода с лупингом  , тогда перепад давления будет равен:

, тогда перепад давления будет равен:  , (3)

, (3)

где: РК +- давление в конце участка после прокладки лупинга. Выразим длину лупинга х, решая уравнения 2 и 3 совместно, получим:

, пусть

, пусть  , тогда можно записать:

, тогда можно записать:

, и тогда

, и тогда  ,

,

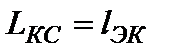

после несложных преобразований при принятых ранее условиях DЛ = D1= DЭК,  , окончательно получим:

, окончательно получим:  .

.

Для газопровода, с лупингом, предназначенным для снижения давления  (давление в начале участка после прокладки лупинга), то проведя аналогичные преобразования, получим длину лупинга:

(давление в начале участка после прокладки лупинга), то проведя аналогичные преобразования, получим длину лупинга:

.

.

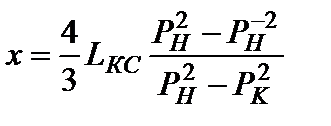

Чаще всего при увеличении пропускной способности МГ степень сжатия КС будет меняться. Причем в зависимости от ситуации она может, как уменьшаться, так и возрастать. В этом случае степень сжатия с определенной степенью достоверности может быть предварительно определена, например, из уравнения потребляемой мощности ГПА. Требуемая длина лупинга в этой ситуации определяется зависимостью (1.130)

|

|

|

. (1.130)

. (1.130)

Уравнение (1.130) справедливо только для промежуточных участков МГ.

|

|

|