|

Разработка алгоритма процесса диагностирования.

|

|

|

|

На втором этапе процедуры в соответствии с классическим подходом в проектировании метод-алгоритм-структура в тесном взаимодействии с разработчиком объекта начинается составление алгоритма процесса диагностирования.

Для каждой задачи диагностирования в настоящее время разработано много методов их реализации. Систематизация методов по задачам и внутри задач может ускорить процесс разработки ТСД за счет сокращения времени на выполнение ненужной в отдельных случаях работы по разработке нового метода, аналог которого уже имеется. Рекомендуемые методы решения задач диагностирования влияют на формирование алгоритмов процесса диагностирования и определяют структуру алгоритмов функционирования ТСД. Все это позволяет на данном этапе процедуры проектирования ТСД выделить самостоятельную задачу - выбор метода диагностирования Мi .Это возможно, если создать библиотеку методов решения задач диагностирования, в которой каждый метод характеризуется показателями процесса диагностирования П = {  }, объема диагностирования O= {

}, объема диагностирования O= {  }.

}.

Наличие алгоритмов Ад диагностирования, полученных в результате анализа ДМ, методов диагностирования Мi . для выбранной совокупности задач обосновывает необходимость включить в процедуру проектирования ТСД разработку алгоритмов процесса диагностирования. При этом ставится задача объединения алгоритмов диагностирования (последовательности проверок) с совокупностью операций, реализуемых в процессе диагностирования.

Этот этап следует завершить оценкой алгоритмов процесса диагностирования по выбранным показателям времени диагностирования  и погрешности их выполнения

и погрешности их выполнения  . Полученная последовательность определяется числом выполняемых операций, очередностью и продолжительностью их выполнения, что может быть использовано при формировании требований к операционным узлам, привлекаемым к реализации полученного алгоритма.

. Полученная последовательность определяется числом выполняемых операций, очередностью и продолжительностью их выполнения, что может быть использовано при формировании требований к операционным узлам, привлекаемым к реализации полученного алгоритма.

|

|

|

III. Структурно-функциональная организация ТСД. Состояние ОД необходимо оценить за установленное по результатам организации системы диагностирования время диагностирования  , которое существенно ограничивает реализацию разработанных алгоритмов СД и стоимость диагностирования. Если имеются резервы времени, то к процессу диагностирования следует привлечь ЧО. В какой степени? На этот вопрос можно ответить, если оценить степень автоматизации процесса диагностирования. В результате этого выбирается совокупность операций, реализуемых автоматически, и набор операций, которые могут быть реализуются ЧО, т.е. формируются рекомендации на проектирование деятельности ЧО.

, которое существенно ограничивает реализацию разработанных алгоритмов СД и стоимость диагностирования. Если имеются резервы времени, то к процессу диагностирования следует привлечь ЧО. В какой степени? На этот вопрос можно ответить, если оценить степень автоматизации процесса диагностирования. В результате этого выбирается совокупность операций, реализуемых автоматически, и набор операций, которые могут быть реализуются ЧО, т.е. формируются рекомендации на проектирование деятельности ЧО.

Далее необходимо построить структуру ТСД, оптимальную в отношении выбранного критерия качества (время, безотказность, погрешность, объем и др.), который основывается на полученном алгоритме процесса диагностирования и обоснованной степени автоматизации. Следует отметить, что на этом этапе при наличии исходных данных осуществляется ориентировочная количественная оценка качества ТСД, что должно помочь разработчикам избежать грубых принципиальных ошибок в проектировании.

Построенную структуру ТСД необходимо затем оптимизировать по техническим (ТП) и экономическим (ЭП) показателям.

Для полученной структуры ТСД, включающей набор элементов Y = {  ,...,

,...,  .,

.,  }, i =

}, i =  - номер элемента ТСД (нормализатор, компаратор и т.д.), j =

- номер элемента ТСД (нормализатор, компаратор и т.д.), j =  - номер его модификации (на транзисторах, ИС и т.п.), важно определить функциональные элементы, на которых будут разработаны принципиальные схемы отдельных блоков ТСД, удовлетворяющих ограничениям по безотказности Б, погрешности

- номер его модификации (на транзисторах, ИС и т.п.), важно определить функциональные элементы, на которых будут разработаны принципиальные схемы отдельных блоков ТСД, удовлетворяющих ограничениям по безотказности Б, погрешности  , объему V и быстродействию

, объему V и быстродействию  . Правильно выбранная элементная база в конечном счете определяет качество ТСД и системы диагностирования в целом.

. Правильно выбранная элементная база в конечном счете определяет качество ТСД и системы диагностирования в целом.

|

|

|

В завершении рассматриваемого этапа для разработанных схем оценивается результат проектирования, т.е. качество ТСД в достоверности диагностирования. Для этого необходимо получить аналитическое выражение, которое учитывало бы как надежность ТСД гак и возможные сбои, погрешности, возникающие в схемах.

IV. Конструирование, изготовление опытного образца. Как и для любого технического объекта здесь решаются задачи разработки принципиальных схем, конструирования отдельных блоков и ТСД в целом, осуществляется опытная проверка соответствия спроектированных средств требованиям технического задания. Принятые технические решения экспериментально проверяются путем стендовых, заводских и государственных испытаний в реальных условиях эксплуатации.

Начальные этапы проектирования ТСД являются ответственными и сложными. В то же время они и наименее теоретически разработаны. При разработке технических средств получаемые результаты следует постоянно согласовывать с разработчиками объекта и при необходимости - оперативно пересматривать их, чтобы достичь лучших показателей системы диагностирования.

Предложенная процедура имеет достаточно общий характер, что позволяет на практике применять ее в самых разнообразных ситуациях. Разделение процесса проектирования на этапы дают возможность решать задачи каждого этапа соответствующими методами. Нужны методы, способствующие работе как инженера- проектанта, так и инженера-исследователя, эффективные и дешевые, а при необходимости и точные, несмотря на высокую стоимость. При этом для достижения оптимальных результатов при реализации предложенной процедуры отдельные этапы могут повторяться до тех пор, пока спроектированные ТСД не будут удовлетворять требованиям технического задания.

4.1. Математическая формулировка задач проектирования ТСД

При проектировании технических средств выбор принимаемых решений, как правило, неоднозначен, а возможности проектировщика ограничены требованиями согласованного взаимодействия элементов системы диагностирования. В связи с этим проектирование ТСД должно включать этапы оптимизации. Методы теории оптимизации позволяют определить, чего можно достичь в заданных условиях и при наличии определенных ограничений, т.е. определить потолок возможностей при разработке ТСД.

|

|

|

При проектировании учитывается, что оптимизация отдельных частей ТСД не гарантирует глобального оптимума. Поэтому ТСД должны оптимизироваться в целом по количественно определенному критерию, который зависит как от заданных (известных), так и от искомых показателей, как единый объект с определенным целевым назначением.

Обязательным элементом формализации проектирования ТСД является задание критерия качества, который должен устанавливаться заказчиком или согласовываться с ним. При выборе вида критерия качества необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

отражать основное назначение и соответствовать цели диагностирования, учитывать как показатели ТСД, так и показатели ОД;

быть критичным по отношению к параметрам, определяющим его значение, и давать возможность сравнения различных вариантов ТСД;

быть наглядным и по возможности просто определяемым, иметь ясный физический смысл.

Основной особенностью рассматриваемого класса объектов является требование постоянной готовности их к использованию по назначению. В качестве критерия K можно применять показатель готовности ПГ - вероятность сохранения работоспособности объекта в заданный момент времени на этапе организации СД.

Следует иметь в виду, что показатель готовности отличается от коэффициента готовности КГ, который берется как комплексный показатель надежности и не учитывает контроле пригодность и организацию использования ОД, а также безотказность, ремонтопригодность ТСД и организацию процесса диагностирования. Поэтому рекомендовать коэффициент готовности как критерий качества ТСД нецелесообразно.

Наличие критерия, функционально зависящего как от показателей ОД, так и показателей ТСД, позволяет решить задачи предварительного этапа проектирования ТСД:

|

|

|

выбрать решаемые задачи диагностирования;

определить число каналов ТСД;

определить долю встраиваемых в объект средств и уточнить требования по безотказности, контроле пригодности и ремонтопригодности ОД и ТСД;

определить погрешность измерений и достоверность диагностирования при заданных показателях объекта и выбранной организации использования.

На завершающих этапах в качестве критерия может найти применение достоверность диагностирования, характеризуемая как вероятность правильного заключения ТСД о состоянии ОД, позволяющая оценить степень совершенства построения различных вариантов ТСД.

Для решения задач первого этапа предложенной процедуры целесообразно определить набор целевых функций, характерных для отдельных этапов. В общем виде количественной оценкой качества ТСД является значение критерия качества К, представляющего собой некоторую функцию К = f(Y,X) показателей технических средств и объекта X и Y.

Объект и технические средства диагностирования описываются некоторыми конечными дискретными множествами показателей

Y= ( ,…,

,…,  ,…,

,…,  ), j=

), j=  и X= (

и X= ( ,…,

,…,  ,…,

,…,  ), i=

), i=  .

.

Часто в качестве показателей  , характеризующих ОД, используются число параметров, элементов, выходов, показателей надежности, избыточность, тип объекта (активный - пассивный), возможность тестового воздействия, величина обучающей выборки т.п. ТСД характеризуется показателями xi

, характеризующих ОД, используются число параметров, элементов, выходов, показателей надежности, избыточность, тип объекта (активный - пассивный), возможность тестового воздействия, величина обучающей выборки т.п. ТСД характеризуется показателями xi  X: достоверность стоимость, время диагностирования, объем памяти и т.п. В зависимости от решаемых задач диагностирования из множества Y и X выбираются показатели, специфичные для рассматриваемого объекта и вида ТСД.

X: достоверность стоимость, время диагностирования, объем памяти и т.п. В зависимости от решаемых задач диагностирования из множества Y и X выбираются показатели, специфичные для рассматриваемого объекта и вида ТСД.

Элементы множеств X и Y образуют (т+п) - мерное пространство возможных вариантов ТСД, соответствующих возникающим (т+п) постановкам задач на проектирование ТСД. Каждому варианту ТСД из пространства возможных проектов соответствует (т+п) - мерный вектор показателей, который количественно характеризует проектируемые ТСД.

В общем случае оптимальному проектированию подлежит структура, описываемая вектором показателей X с ограничениями  (

( и уравнениями связи К=f(X,Y). При таком описании искомым является набор показателей, удовлетворяющих ряду условий, которые определяются задачей оптимизации: Ктр или Корt, т.е. разработка проекта, удовлетворяющая заданным требованиям, или оптимального проекта. Допустимым проектом считается проект с вектором показателей X = (xl,...,xi,...,xm), компоненты которого удовлетворяют ограничениям

и уравнениями связи К=f(X,Y). При таком описании искомым является набор показателей, удовлетворяющих ряду условий, которые определяются задачей оптимизации: Ктр или Корt, т.е. разработка проекта, удовлетворяющая заданным требованиям, или оптимального проекта. Допустимым проектом считается проект с вектором показателей X = (xl,...,xi,...,xm), компоненты которого удовлетворяют ограничениям  , доставляющим параметрам ТСД значения, удовлетворяющие ограничениям

, доставляющим параметрам ТСД значения, удовлетворяющие ограничениям  )

)  . Оптимальным проектом ТСД считается допустимый вектор показателей X, достигающий экстремума целевой функции.

. Оптимальным проектом ТСД считается допустимый вектор показателей X, достигающий экстремума целевой функции.

|

|

|

Если может быть получена зависимость, связывающая показатели ОД и ТСД, то для предварительного этапа процедуры проектирования ее можно использовать в качестве целевой функции вида K=f (X,Y). С учетом такой целевой функции оптимизационная задача в общем виде для этого этапа будет:

найтиopt K( X,Y )

при  ,

,  , i =

, i =  , j=

, j=  ,

,

т.е. для элементов СД необходимо выбрать такие значения показателей X и Y, чтобы обеспечить оптимальное значение целевой функции. Число ограничений вытекает из требований технического задания, технических возможностей и физических соображений.

Если объект спроектирован, или на него заданы требования, то задача (4.1) приобретает вид:

найти opt К(Х, Y*)

при Y* = const,  , i =

, i =  .

.

Для целевых функций проектирования ТСД возможны три направления изменения показателей: максимизация, минимизация, максимизация с минимизацией. Например, стремление к максимуму характерно для таких показателей ТСД, как достоверность, быстродействие, а для показателей объекта - уровень готовности, глубина (интервал) прогнозирования. Стремление к минимуму находит применение для таких показателей ОД и ТСД, как объем аппаратуры, затраты на диагностирование и восстановление, стоимость и т.п. Третий вид оптимизации является наиболее общим, т.к. предпочтение может быть отдано как максимальным, так и минимальным значениям показателей.

В тех случаях когда требуется обеспечить заданное значение критерия качества К, оптимизационная задача может быть сформулирована следующим образом:

найти mind [K(X,Y) -Ктр]

при  ,

,  , i =

, i =  , j=

, j=  . (4.2)

. (4.2)

Задача (4.2) при известных показателях объекта принимает

вид:

найти mind [K(X,Y*)- Ктр]

при Y* =const,  , i =

, i =

что позволит определить требования к ТСД для заданного значения критерия качества.

При решении задачи первого этапа процедуры проектирования ТСД в качестве варьируемых могут выступать как все показатели в случае минимальной априорной информации, так и их сочетания (безотказность, контроле пригодность, ремонтопригодность и достоверность) или отдельные показатели (число каналов, доля встраиваемых в объект средств и др.).

На втором этапе процедуры проектирования ТСД, когда основные показатели элементов СД известны, при наличии упорядоченной совокупности методов решения отдельных задач диагностирования необходимо выбрать метод, наиболее полно удовлетворяющий заданным требованиям X* и Y*. Для этого в базисе определенных требований нужно описать существующие методы, а задачу выбора метода диагностирования можно сформулировать как оптимизационную вида:

найти mind[ М* -  *]

*]

при  *

*

где М* = (X*,Y*) - вектор заданных значений показателей ТСД и ОД;  * = (Xj, Yj) - вектор значений показателей ОД и ТСД, присвоенный методу M j.

* = (Xj, Yj) - вектор значений показателей ОД и ТСД, присвоенный методу M j.

Выбранный метод диагностирования в дальнейшем при реализации процедуры может выступать как ограничение при разработке алгоритма процесса диагностирования.

При решении задач третьего этапа ТСД основой является алгоритм процесса диагностирования, включающий L операторов действия. Качество алгоритма оценивается по различным показателям: времени реализации, стоимости, объему, надежности привлекаемых функциональных элементов и т.п. В общем виде оптимизационная задача для этого этапа может быть сформулирована следующим образом:

найти opt  , i =

, i =

,

,  X.

X.

Приведенные варианты задач ТСД перекрывают широкий диапазон возможных случаев, которые могут возникнуть при реализации предложенной процедуры проектирования.

Задача проектирования ТСД после задания целевой функции формализуется, и процесс отыскания оптимального варианта будет состоять в решении задачи математического программирования известными методами. Целевая функция, математическая формулировка задачи и метод оптимизации должны быть общими для широкого класса ТСД.

4.2. Определение задач, решаемых ТСД

Совокупность решаемых ТСД задач диагностирования в общем случае включает определение работоспособности, поиск дефектов, прогнозирование технического состояния. Первая задача не требует особого обоснования при включении в совокупность решаемых задач, т.к. диагностирование всегда предполагает определение вида состояния.

Целесообразность решения второй задачи определяется видом электрооборудования - восстанавливаемого и невосстанавливаемого. В первом случае всегда предусматривается поиск возникших дефектов.

Введение в совокупность задач диагностирования прогнозирования технического состояния не всегда может быть оправданным из-за малого эффекта от затраченных средств. Необходимо обосновать целесообразность прогнозирования. Один из путей решения этой задачи основан на использовании критерия организации СД - показателя готовности. Включение в число задач, решаемых при диагностировании, прогнозирования может быть обосновано следующим образом:

1. Строят графы переходов из состояния в состояние СД при отсутствии и наличии прогнозирования.

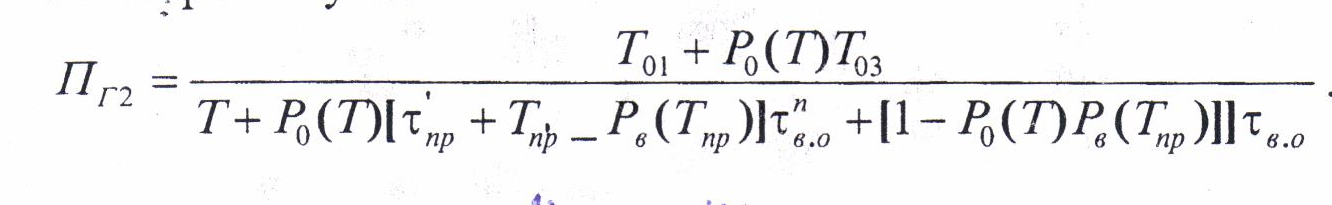

2. Получают выражение для показателя готовности в первом  и втором ПГ2 случаях.

и втором ПГ2 случаях.

3. Подставляют численное значение показателей в выражения и вычисляют значения показателя готовности.

4. Полученные значения показателей готовности сравнивают и, если ПГ2>  , то прогнозирование признается целесообразным, в противном случае - нецелесообразным.

, то прогнозирование признается целесообразным, в противном случае - нецелесообразным.

Для случая, представленного графами переходов  и

и  (рис. 4.4), определить условия, при которых прогнозирование целесообразно. Графы переходов построены в предположении, что:

(рис. 4.4), определить условия, при которых прогнозирование целесообразно. Графы переходов построены в предположении, что:

-

Рис.4.4. Полумарковская модель взаимодействия ОД и ТСД при отсутствии прогнозирования (а) и при прогнозировании в процессе диагностирования (б)

- суммарная средняя продолжительность проверки работоспособности

- суммарная средняя продолжительность проверки работоспособности  и получения прогноза -

и получения прогноза -  средняя длительность интервала прогнозирования;

средняя длительность интервала прогнозирования;  - вероятность того, что в течение интервала времени [0,

- вероятность того, что в течение интервала времени [0,  ОД, находящийся в рабочем режиме, не потеряет работоспособности вследствие внезапного отказа его элемента;

ОД, находящийся в рабочем режиме, не потеряет работоспособности вследствие внезапного отказа его элемента;  - суммарная средняя длительность проверки работоспособности и профилактического восстановления в ходе диагностирования и восстановления дефекты в ОД не возникают;

- суммарная средняя длительность проверки работоспособности и профилактического восстановления в ходе диагностирования и восстановления дефекты в ОД не возникают;

ТСД абсолютно надежны и безошибочны;

внезапные и постепенные отказы ОД взаимонезависимы;

время до возникновения постепенного отказа ОД и время, за которое осуществляется прогнозирование  , подчинено усеченному нормальному закону распределения, а остальные случайные величины – не усеченному экспоненциальному закону распределения;

, подчинено усеченному нормальному закону распределения, а остальные случайные величины – не усеченному экспоненциальному закону распределения;

промежуток времени между последовательными диагностированиями постоянен Т= constи ОД выводится из специального контрольного режима полностью обновленным.

Вершины графов соответствуют следующим состояниям:

- ОД находится в рабочем режиме при отсутствии дефектов;

- ОД находится в рабочем режиме при отсутствии дефектов;

- проверяется работоспособность ОД, в котором отсутствуют дефекты (рис. 4.4,а) и осуществляется прогнозирование (рис.4.4,б);

- проверяется работоспособность ОД, в котором отсутствуют дефекты (рис. 4.4,а) и осуществляется прогнозирование (рис.4.4,б);

- проверяется работоспособность ОД в котором возник дефект, осуществляется восстановление объекта;

- проверяется работоспособность ОД в котором возник дефект, осуществляется восстановление объекта;

- ОД в рабочем режиме, возможны внезапные отказы элементов;

- ОД в рабочем режиме, возможны внезапные отказы элементов;

- проверяется работоспособность ОД, в котором отсутствуют

- проверяется работоспособность ОД, в котором отсутствуют  или имеются

или имеются  дефекты, обусловленные возникшими в течение интервала прогнозирования

дефекты, обусловленные возникшими в течение интервала прогнозирования  внезапными отказами, и осуществляется профилактическое

внезапными отказами, и осуществляется профилактическое  или аварийное

или аварийное  восстановление ОД.

восстановление ОД.

Проделав все необходимые операции рассмотренной выше методики получения выражения для критерия организации СД, получим выражение для показателя готовности:

в первом случае (4.3)

во втором случае (4.4)

Сравнив выражения ( 4.3 ) и (4.4 ), увидим, что выражение ( 4.4 )

отличается от выражения (4.3 ) добавляют в числитель  =

=  в знаменатель

в знаменатель

=

=  {

{  +

+  +

+  (

( )

)  + [1 -

+ [1 -  (

( }.

}.

Условием целесообразности прогнозирования является неравенство ПГ2>  .

.

|

|

|