|

Развитие торговли и формирование общероссийского рынка в XVII в.

|

|

|

|

После окончания Смутного времени возобновился экспорт хлеба, льна, пеньки и других продуктов сельского хозяйства за границу. Широкое распространение получает домашняя крестьянская промышленность. По всей стране крестьяне производят холсты и сермяжное сукно, веревки и канаты, обувь валяную и кожаную, деревянную посуду и полотенца, лапти и мочало, дёготь и смолу, сани и рогожи, топлёное сало и щетину. Постепенно крестьянская промышленность превращается в мелкое товарное производство, ориентированное на рынок. Некоторые сёла становятся крупными ремесленно-торговыми центрами. Так, село Павлове Нижегородского уезда в 1620 году насчитывало 64 торговые ланки, 2 торговых амбара, 10 харчевень, 11 кузниц. Во второй половине XVII в. на территории Центральной России находилось не менее 400 сельских пунктов, жители которых занимались преимущественно торговлей и ремеслом.

Росли города, в 1654г. их насчитывалось свыше 250. Городское ремесло становится товарной отраслью. В XVII в. городах проживало 150 - 200 тыс. ремесленников. В Москве насчитывалось более 260 ремесленных специальностей.14 Усиливается промышленная специализация отдельных городов: железоделательное производство развивалось в Туле, Серпухове, Тихвине, Устюжне-Железопольской, на Урале, кожевенное дело в Ярославле, мыловарение в Костроме, текстильное производство во Владимире и Нижнем Новгороде. О растущем географическом (региональном) разделении груда наглядно свидетельствуют товары, упомянутые в таможенных книгах. Среди них встречаются карельский уклад (железо), вятские ложки, вяземские сани, калужская посуда, костромское мыло, ярославские зеркала, пенежская и мезенская «прядина» для неводов и т.п. На московском рынке можно было приобрести «пестрядь» (ткань) нижегородскую, сковороды и кувшины холмогорские, кади липовые казанские, сурик и белила кашинские, горшки коломенские и т.д.

|

|

|

Увеличивается число мануфактур, в конце XVII в. их насчитывалось до 30, но не все они оказались жизнеспособными. Самыми крупными были государственные Пушечный и Печатный дворы. К ним добавились новые промышленные предприятия,— Оружейная, Золотая и Серебряная палаты, Монетный, Хамовный, Бархатный дворы в Москве. На этих предприятиях использовался преимущественно вольнонаёмный труд и квалифицированные рабочие. Их продукция шла, в основном, на удовлетворение внутренних потребностей казны и государства в целом. Так, на Пушечном дворе в середине XVII в. работало свыше 100 человек и отливалось ежегодно до 200 пушек, на Монетном дворе было занято более 500 человек. Однако, таких внушительных предприятий было немного.

Участие частных лиц в организации крупных предприятий было незначительным и не всегда успешным. Сохранились лишь сведения о направлении капиталов в соляные промыслы купцом Н. Светешниковым из Ярославля, московскими гостями Строгановыми, Никитниковыми, Филатьевыми и другими, которые сочетали добычу соли с обширными торговыми операциями.

В конце 60 годов XVII. братьями Тумашовыми был построен первый частный железоделательный завод на Урале, но его деятельность не была продолжительной. Не имея крупных капиталов, кредита, свободной рабочей силы и гарантированного сбыта продукции их предприятие не сумело выстоять и разорилось.

Более удачными были вложения капиталов в промышленное производство иностранными предпринимателями, которые получали значительные льготы от государства. Выходцы из Западной Европы, используя передовую технологию и технические новшества, явились организаторами важнейших видов производств. Другие были ими усовершенствованы и значительно расширены. Особенно заметный вклад иностранцы внесли в развитие железоделательного и оружейного производств.

|

|

|

В 1632 г. голландцем А. Виниусом был основан металлургический завод в Туле. Позднее в это же районе было открыто несколько заводов его компаньонами А.. Акемой и П. Марселисом. Предприятия занимались выплавкой метала, производили артиллерийские орудия, ядра, гранаты, холодное и огнестрельное оружие.

В конце 70-х годов XVII в. гамбургский предприниматель А. Бутенант основал металлургический завод в Карелии, положивший начато развитию местного железоделательного производства.

Английская Московская компания построила канатные мануфактуры в Вологде, Холмогорах, Архангельске, продукция которых изготавливалась для английских судов, часть её вывозилась за рубеж.

Нидерландец Й. фон Сведен в 1666 г. получил разрешение на производство бумаги в Московском уезде, в последующем к нему добавились стеклодувное и суконное предприятия.

На иностранных мануфактурах использовался наёмный и крепостной труд, более совершенное оборудование и технология. Наиболее передовыми в технологическом отношении были Тульский железоделательный завод Виниуса, стекольный завод шведа Койета под Москвой, английский канатный двор в Архангельске [1, с. 70-72].

Общая характеристика петровских реформ 1698-1725 гг.

В течение нескольких лет Петр объездил многие европейские страны, изучая различные стороны экономики и политики. Начиная с 1 января 1700 года в стране был введен новый календарь.

Из-за Северной войны в Россию прекратились поставки железа, меди, олова, что стало основополагающей причиной развития металлургического производства. Превращение Урала в мировой центр металлургии стало заметным экономическим событием того времени. Петр пытался внести внутренние преобразования. Им было утверждено множество законов, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности. Главой государства стал император. В 1708-1710 была проведена губернская реформа, по которой вся страна была поделена на 8 губерний. Петр ввел церковную реформу, по которой церковь полностью подчинялась государству. По денежной реформе стали выпускаться серебряные рублевые монеты и просто рубли. Благодаря военной реформе стандарты русской армии приблизились к европейским.

|

|

|

Великое посольство» в Европу 1697-1698 гг. и его экономическое значение.

Цели великого посольства:

· Заручиться поддержкой европейских стран в борьбе против Османской империи и Крымского ханства;

· Благодаря поддержке европейских держав получить северное побережье Чёрного моря;

· Поднять престиж России в Европе сообщениями о победе в Азовских походах;

· Пригласить на русскую службу иностранных специалистов, заказать и закупить военные материалы, вооружение;

· Знакомство царя с жизнью и порядками европейских стран.

· Однако практическим его результатом стало создание предпосылок для организации коалиции против Швеции.

Великое посольство.

Перед отъездом Петр приказал выгравировать на своей печати надпись: " Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую" - "Я ученик и еду искать учителей".

• Корабельное дело

• Сельское хозяйство (коровы, овцы, косы, семена)

• Градостроение

• Металлургия и производство вооружения

• Сукноделие

• Пошив одежды и обуви

• Календарь

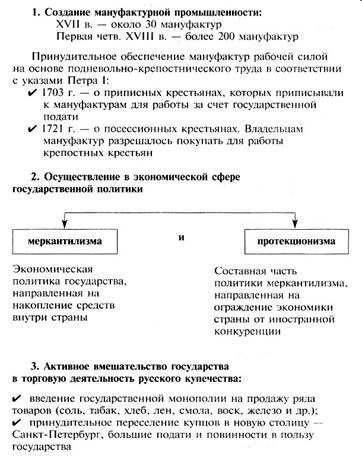

19. Развитие мануфактурного производства при Петре I

|

|

|