|

Экономический и валютный союз 1993 — настоящее время

|

|

|

|

Отраслевой союз 1951-1957

В 1951 г. первоначальной «клеточкой» будущего Союза стало отраслевое объединение угля и стали (ЕОУС) — Парижский договор, когда произошло картелирование двух базовых отраслей экономик шести стран. В Объединение ЕЭС-6 вступили: Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Впервые национальные правительства этих стран добровольно делегировали часть своего суверенитета, хотя и в четко определенной области, наднациональной организации.

Зона свободной торговли 1958-1968

В 1957 г. между теми же странами состоялось подписание исторических Римских договоров о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии. Римские договоры в совокупности с Парижским договором создали институциональные основы Европейского сообщества. Днем основания ЕЭС считается 1 января 1958 г., когда договоры вступили в силу. Все договоры имели единую цель — экономический рост и более высокий жизненный уровень, опирающийся на политический союз народов Европы. Все три Сообщества (ЕЭС, ЕОУС, Евратом) имели общие Парламентскую ассамблею и Суд. В 1958 г. председателем Ассамблеи был избран Р. Шуман — активный организатор европейского единства.

Таможенный союз 1968-1986

В соответствии со статьей 9 Римского договора о создании Европейского экономического сообщества, основой Сообщества является таможенный союз, который охватывает всю торговлю товарами и предусматривает запрещение импортных и экспортных пошлин и любых, равнозначных по последствиям сборов в торговых отношениях государств-членов, а также установление единого таможенного тарифа в отношениях с третьими странами. Создание таможенного союза имело два аспекта — внутренний и внешний.

|

|

|

Внутренний аспект — формирование зоны свободной торговли внутри Сообщества при сохранении свободы экономических действий по отношению к третьим странам. С 1958 по 1968 г. идет процесс постепенного снижения и отмены таможенных пошлин и количественных ограничений между странами Европейского экономического сообщества, формируется единое торговое пространство.

Внешний аспект — осуществление единой внешнеторговой политики на базе замены национальных тарифов единым таможенным тарифом (ЕТТ), ограждающим территорию Сообщества в торговле с третьими странами. Пошлины единого таможенного тарифа устанавливаются, как правило, на уровне среднеарифметических пошлин, применяющихся на 1 января 1957 г. Введение единого тарифа проводилось постепенно путем сближения национальных импортных пошлин с пошлинами ЕТТ. Это означало понижение пошлин для Франции и Италии — стран с высокими таможенными обложениями — и их повышение для ФРГ и стран Бенилюкса, применявших более низкие тарифы. В полном объеме единый тариф применяется с 1 июля 1968 г., с момента упразднения пошлин внутри Сообщества, и имеет ярко выраженную понижательную тенденцию. За 20 лет средний уровень таможенных тарифов снизился с 40 до 4,5%.

Общий рынок 1986-1992

С 1987 г., в соответствии с решениями Единого европейского акта, страны европейского союза переходят в стадию Общего рынка. Внутри Сообщества реально перемещаются не только товары, но и все другие факторы производства: услуги, капиталы и др. Иными словами, формируется общее рыночное пространство. Полноценное функционирование последнего невозможно без создания единого валютно-финансового пространства.

Первые попытки взаимодействия в этой сфере возникли еще в 1950 г., когда был создан Европейский платежный союз (ЕПС). Он возник в условиях послевоенной разрухи, неконвертируемости европейских валют, малых золотовалютных резервов. Способом расширения платежного потенциала отдельных стран стала координация использования излишков, возникавших в торговле с одними странами, для покрытия дефицитов в торговле с другими странами. Европейский платежный союз просуществовал 8 лет и выполнил свою задачу.

|

|

|

В 1969-1972 гг. в соответствии с планом П. Вернера шесть стран европейского союза попытались создать механизм совместного плавания своих валют, названный «валютной змеей».

По инициативе Гельмута Шмидта и Валери Жискар д’Эстена с 1979 г. начинает действовать Европейская валютная система (ЕВС), основанная на новой коллективной расчетной единице ЭКЮ, которая представляла «корзину» валют всех стран-участниц.

Экономический и валютный союз 1993 — настоящее время

Маастрихтский договор (1993 г.) или Договор о Европейском союзе придает Европейскому экономическому союзу и Европейской валютной системе новые очертания. Наднациональные институты (первая опора) дополняются сотрудничеством в области внешней политики и безопасности (вторая опора) и в области юстиции и внутренних дел (третья опора). Создаются предпосылки для создания Экономического и валютного союза (ЭВС). В соответствии с планом Делора участниками Валютного союза становятся лишь те страны, которые отвечают установленным критериям конвергенции (тема 9). Осуществляется постепенная замена национальных денег на единую европейскую валюту — евро (EUR). Создан Европейский ЦБ, проводящий единую для стран-участниц денежно-кредитную политику. Из 15 стран ЕС в состав ЕВС не вошли: Греция — по причине несоответствия критериям (позднее была включена), Великобритания, Дания и Швеция — по результатам национальных референдумов.

Валютный союз является логическим завершением строительства единого внутреннего рынка и, по замыслу лидеров ЕС, может стать хорошей предпосылкой для перехода на новый уровень политической интеграции.

16.Международные экономические организации:содержание понятия и классификация.Система ООН.ОЭСР.

Международная экономическая организация — организация, созданная на основе международных соглашений, с целью унификации, регулирования, выработки совместных решений в сфере международных экономических отношений

|

|

|

Классификация:

1. Межгосударственные универсальные организации, цель и предмет деятельности которых представляют интерес для всех государств мира. Это прежде всего система ООН и специализированные учреждения ООН, являющиеся самостоятельными международными экономическими организациями. Среди них можно выделить МВФ, МБРР и его дочерние организации — Международную финансовую корпорацию (МФК) и Международную ассоциацию развития (МАР), а также ВТО и Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

2. Межгосударственные организации регионального и межрегионального характера, которые создаются государствами для решения различных вопросов, в том числе экономических и финансовых. Примером организаций первого типа служит ЕБРР. Данные организации также могут создаваться на основе критериев экономического развития входящих в них государств. Типичным примером здесь является Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая промышленно развитые страны различных регионов мира (второй тип организаций).

3. Международные экономические организации, функционирующие в отдельных сегментах мирового рынка. В этом случае они чаще всего выступают в форме товарных организаций (соглашений), объединяющих широкий или узкий круг стран. Поэтому в международные экономические организации часто включают Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК, 1960 г.), Международное соглашение по олову (1956 г.), Международные соглашения по какао (периодически заключаемые с начала 70-х гг.), Международные соглашения по кофе (заключаемые с начала 60-х гг.). Международное соглашение по текстильным товарам (МСТТ, 1974 г.). Между понятиями «международные организации» и «соглашения» (здесь не имеются в виду двусторонние соглашения) не всегда существует четкое различие. Некоторые фактически международные организации формально являются соглашениями, и наоборот: на базе международного соглашения создается секретариат, выполняющий на постоянной основе организационные функции, регулярно созывающий представителей стран-членов, собирающий и обобщающий статистическую и другую информацию, периодически выпускающий печатные издания.

|

|

|

4. Международные экономические организации, представленные полуформальными объединениями типа «семерки» (США, Япония, Канада, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия). От состояния экономики этих лидеров мирового хозяйства во многом зависит экономическая «погода» на всей планете. Поэтому в ходе ежегодных конференций (с 1974 г.) они наряду с другими вопросами рассматривают наиболее актуальные проблемы мировой экономики и вырабатывают общую линию поведения. Эти решения часто определяют политику МВФ, МБРР и других международных экономических организаций. Как известно, Россия приняла участие в 24-м саммите (Бирмингем, май 1998 г.) как член «большой восьмерки».

К этому виду организаций также следует отнести Парижский клуб стран-кредиторов (действующий на межгосударственном уровне) и Лондонский клуб (действующий на межбанковском уровне).

5. Различные торгово-экономические, валютно-финансовые и кредитные, отраслевые или специализированные экономические и научно-технические организации.

Организаация Объединённых Нааций, сокращённо ООН — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. "ООН остается универсальным форумом, наделенным уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии" (Из обзора внешней политики РФ, 2007)

Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название «Объединённые Нации» было впервые использовано в Декларации Объединённых Наций, подписанной 1 января 1942 года

Организация экономического сотрудничества и развития — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 под названием Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран — членов организации. Все решения в нём принимаются на основе консенсуса.

|

|

|

|

|

17.Продовольственнаая проблема и перспективы ее решения.Протекционизм в мировой торговле продовольствием.

Мировую продовольственную проблему называют одной из главных нерешенных

проблем XX в. За последние 50 лет в производстве продовольствия достигнут

существенный прогресс – численность недоедающих и голодающих сократилась

почти вдвое. В то же время немалая часть населения планеты до сих пор ощущает

дефицит продуктов питания. Численность нуждающихся в них превышает 800 млн.

человек, т.е. абсолютную нехватку продовольствия (по калориям) испытывает

каждый седьмой.

Наиболее остро проблема дефицита продуктов питания стоит во многих

развивающихся странах (к ним по статистике ООН относится и ряд

постсоциалистических государств). В частности, к числу наиболее нуждающихся

стран, где средне душевое потребление продовольствия по энергетической

ценности составляет менее 2000 ккал в день и продолжает снижаться, Того и

Монголия.

В то же время в ряде развивающихся стран уровень потребления на душу

населения в настоящее время превышает 3000ккал в день, т.е. находится на

вполне приемлемом уровне. К данной категории относятся, в частности,

Аргентина, Бразилия, Индонезия, Марокко, Мексика, Сирия и Турция.

Другим важнейшим аспектом продовольственной проблемы является

несбалансированность питания. Так, для современной России характерно не

столько снижение энергетической ценности потребляемого продовольствия (в

течение 90-х гг. – с 2500 до 2300 ккал в день), сколько ухудшение структуры

питания. Иными словами, душевое потребление наиболее важных видов

продовольствия находится значительно ниже медицинских норм, рекомендуемых для

полноценного питания, и продолжает сокращаться. В 1997 г. потребление мяса и

мясопродуктов в расчете на одного человека составило 50 кг (при норме 81 кг),

молока и молочных продуктов – 229 кг (норма 392 кг), растительного масла –

7,9 кг (норма – 13 кг), сахара – 33 кг (норма 40,7 кг). Наибольшую остроту

продовольственная проблема в России приобрела в 90-е гг. в связи с резким

снижением жизненного уровня основной части населения и падением

сельскохозяйственного производства более чем в 1,5 раза.

Мировое производство сельскохозяйственной продукции сдерживается ввиду

ограниченности угодий, причем как в развитых, так и в развивающихся странах.

Это связано с высоким уровнем урбанизации, необходимостью сохранения лесных

массивов, ограниченностью водных ресурсов. Наиболее остро проблема дефицита

продовольствия стоит перед беднейшими странами, которые не в состоянии

выделять значительные средства на импорт продуктов питания.

Протекционизм в мировой торговле продовольствием Система международной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе ипродовольствием, в настоящее время претерпевает коренные изменения.Необходимость осуществления реформ в указанной сфере была вызвана ростомгосударственной поддержки и протекционизма во многих странах, особенноразвитых.Проводимая политика поддержки высоких внутренних цен привела кперепроизводству ряда сельскохозяйственных товаров и широкому распространениюэкспортных субсидий и ограничений на импорт, что в свою очередь осложниломежгосударственные отношения во внешнеэкономической сфере. Отсутствиесогласованных на международном уровне правил и процедур неоднократно являлосьповодом для возникновения противоречий, чреватых порывом стабильностимеждународной торговли и возникновением торговых войн.Основные «битвы» развертывались между ЕС и США, которые вследствие проблем сосбытом практиковали широкомасштабное применение субсидий при поставках своегозерна на внешние рынки. Эти действия вызывали активное противодействие состороны Канады, Австралии и других более мелких экспортеров, чье финансовоеположение не позволяет применять субсидии в больших размерах. В целом поразвитым странам уровень поддержки сельского хозяйства в период 1986-1991 гг.составлял от 42 до 47%. Совокупный денежный эквивалент субсидийпроизводителям, рассчитанный по методике ОЭСР, приближался к 180 млрд. долл.(к настоящему времени он снизился на 30 млрд. долл.).

18.Демографическая проблема. Концепции демографического перехода.Экономические последствия современного демографического вызрыва.

Демографическая проблема в самом общем виде заключается в неблагоприятных дляэкономического развития динамике населения и сдвигах в его возрастнойструктуре. Данная проблема складывается по-разному в развивающихся и вразвитых, а также постсоциалистических странах.В ряде развивающихся стран суть демографической проблемы составляет резкийрост населения, который тормозит экономическое развитие, лишая данные странывозможности осуществлять производственное накопление в сколько-нибудьзначительных размерах.Другой аспект демографической проблемы составляет переход развитых стран кпростому воспроизводству населения, а во многих постсоциалистических странах– депопуляция вследствие устойчивого превышения смертности над рождаемостью.Концепция демографического перехода С целью объяснения процессов роста населения мира была разработана концепциядемографического перехода. Согласно этой концепции, в традиционном обществерождаемость и смертность высоки, и численность населения растет медленно.Демографический переход начинается почти одновременно с формированиеминдустриального общества. Переход от традиционного к современному типувоспроизводства (низкая рождаемость – низкая смертность – невысокийестественный прирост) завершился в индустриальных странах Западной Европы иСеверной Америке в 50-х гг. ХХ в., а в последней четверти века он начинался вряде развивающихся стран и регионов (Китай, Юго-Восточная Азия, ЛатинскаяАмерика).В первой фазе снижение смертности (вследствие улучшения качества питания издравоохранения) происходит быстрее, чем снижение рождаемости, а результатечего резко увеличивается естественный прирост населения. В этой фазе –«демографический взрыв».Во второй фазе смертность продолжает снижаться, но рождаемость падает ещебыстрее, вследствие чего прирост населения постепенно замедляется.Для третьей фазы характерно замедление снижения рождаемости при некоторомповышении смертности, так что естественный прирост сохраняется на невысокомуровне. К завершению этой фазы в настоящее время близки промышленно развитыестраны.Наконец, в четвертой фазе показатели смертности и рождаемости становятсяпочти одинаковыми, и процесс демографической стабилизации заканчивается.Ожидается, что процесс демографического перехода продлится примерно до 2100г., когда произойдет стабилизация численности населения на уровне 10,5 млрд.человек.

Экономические последствия депопуляции связаны прежде всего с абсолютным сокращением рабочей силы, того трудового потенциала, который общество может вовлечь в производство и экономическую активность вообще, а также со старением населения. Это может привести к замедлению экономического роста, сужению возможностей технического уровня производства, появления новых технологий и т.п.

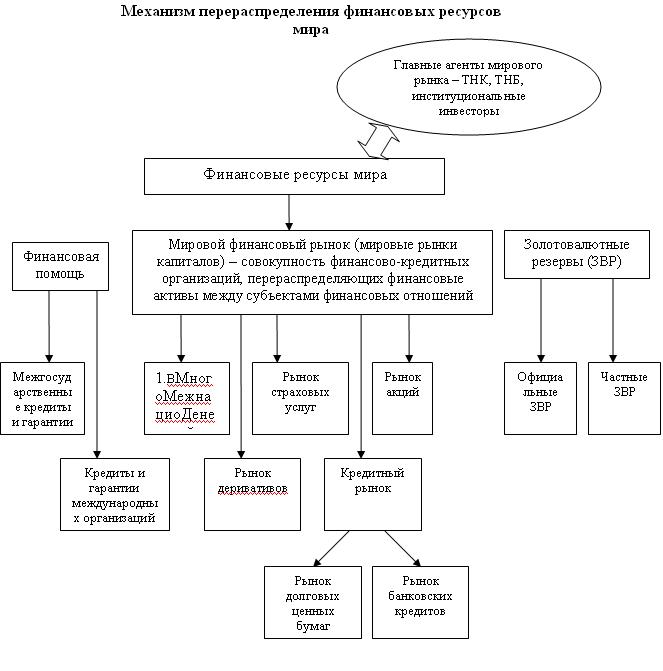

19.Финансовые ресурсы мира:понятие и механизм перераспределения.Структура мирового финансового рынка.Мировые финансовые центры.

Финансовые ресурсы мира:

- по широкому определению, являются суммой финансовых ресурсов всех стран, между-народных организаций и мировых финан-совых центров

-по узкому определению – это только те финансовые ресурсы, которые используются в международных экономических отношениях, т.е. между резидентами и нерезидентами

Финансовый рынок разделяется на денежный рынок и рынок капиталов. Под денежным рынком понимается рынок краткосрочных кредитных операций (до одного года). В свою очередь денежный рынок подразделяется обычно на учетный, межбанковский и валютный рынки.

Рынок капиталов охватывает средне- и долгосрочные кредиты, а также акции и облигации. Он подразделяется на рынок ценных бумаг (средне- и долгосрочных) и рынок средне- и долгосрочных банковских кредитов. Рынок капиталов служит важнейшим источником долгосрочных инвестиционных ресурсов для правительств, корпораций и банков.

К учетному рынку относят тот, на котором основными инструментами являются казначейские и коммерческие векселя, другие виды краткосрочных обязательств (ценные бумаги). Таким образом, на учетном рынке обращается огромная масса краткосрочных ценных бумаг, главная характеристика которых – высокая ликвидность и мобильность.

Межбанковский рынок – часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой, преимущественно в форме межбанковских депозитов на короткие сроки. Средства межбанковского рынка используются банками не только для краткосрочных, но и для средне- и долгосрочных активных операций, регулирования балансов, выполнения требований государственных регулирующих органов.

Валютные рынки обслуживают международный платежный оборот, связанный с оплатой денежных обязательств юридических и физических лиц разных стран. Специфика международных расчетов заключается в отсутствии общепринятого для всех стран платежного средства. Поэтому необходимым условием расчетов по внешней торговле, инвестициям, межгосударственным платежам является обмен одной валюты на другую в форме покупки или продажи иностранной валюты плательщиком или получателем. Валютные рынки – официальные центры, где совершается купля-продажа валют на основе спроса и предложения.

Финансовый рынок представляет собой организованную или неформальную систему торговли финансовыми инструментами. На этом рынке происходит обмен деньгами, предоставление кредита и мобилизация капитала. Основную роль здесь играют финансовые инструменты, направляющие потоки денежных средств от собственников к заемщикам. Товаром выступают деньги и ценные бумаги.

Финансовый рынок предназначен для установления непосредственных контактов между покупателями и продавцами финансовых ресурсов. Принято выделять несколько основных видов финансового рынка: валютный рынок и рынок капиталов.

На валютном рынке совершаются валютные сделки через банки и другие кредитно-финансовые учреждения.

На рынке капиталов аккумулируются и образуются долгосрочные капиталы и долговые обязательства. Он является основным видом финансового рынка в условиях рыночной экономики, с помощью которого компании изыскивают источники финансирования своей деятельности.

Мировые финансовые центры — центры сосредоточения банков и специализированных кредитно-финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом. Мировые финансовые центры — действующий международный рыночный механизм, который служит средством управления мировыми финансовыми потоками. Мировые финансовые центры — Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Сингапур и др. Мировые финансовые центры — центры сосредоточения банков и специализированных кредитно — финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом.

20.Глобализация финансовых ресурсов мира.Роль ТНК в переливе финансовых ресурсов.Транснациональные банки.

1. Финансовые ресурсы это наиболее глобализированный ресурс мира. Глобализация финансовых ресурсов порождает позитивные и негативные последствия.

Позитивные последствия.

1) Смягчение нехватки финансовых ресурсов в мире;

2) Усиление конкуренции на национальных финансовых рынках > снижение стоимости финансовых услуг.

Негативные последствия.

1) Усиление влияния кризисов в отдельных регионах на экономики других регионов, а также либерализация национальных финансовых рынков (которая делает их доступными для “горячих денег”, т.е. финансовых активов, пребывающих на рынке с единственной целью получение максимальной прибыли) ведут к усилению нестабильности национальных финансовых рынков;

2) Зависимость мировой экономики от финансового (денежного), а не реального капитала. Состояние национальных финансов в свою очередь все более зависит от поведения нерезидентов и от состояния финансовых рынков в других странах и регионах.

Еще одним последствием глобализации финансовых ресурсов мира является ослабление силы воздействия национальных правительств на национальные финансы, и усиление воздействия на них ТНК, международных институциональных инвесторов и международных спекулянтов; международных интеграционных объединений (для стран-участниц (ЕС)) и международных экономических организаций ((МВФ, МБРР) для развивающихся государств и стран с переходной экономикой).

2. Роль ТНК.

ТНК наиболее активные участники мирового финансового рынка, действующие на всех его сегментах. ТНК, на которые приходится 1/3 мировой торговли, стали крупными клиентами на мировом валютном рынке и рынке деривативов.

Наибольшее влияние ТНК оказывают на мировой кредитный рынок и мировой рынок акций. Они активно используют евродоллары как заемщики, являются самыми заметными владельцами депозитов в евродолларах, наращивая этим их резервы. Что касается мирового рынка акций, то ТНК ведущие компании на фондовых биржах. Продавая на зарубежных фондовых биржах свои акции, выпуская свои еврооблигации и прибегая к еврокредитам, ТНК могут за счет этих средств финансировать значительную часть своих капиталовложений.

Капиталовложения ТНК долгосрочные; основа ТНК прямые инвестиции в многолетние проекты. Поэтому деятельность ТНК преимущественно способствует стабилизации мировых рынков капитала.

|

|

|