|

Гуманистическая природа педагогической деятельности

|

|

|

|

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЕ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Задачи

1. Познакомить студентов с историей становления системы подготовки преподавателей для учебных заведений профессионального образования.

2. Показать специфический характер профессионально-педагогической деятельности.

3. Охарактеризовать основные сферы профессионально-педагогической деятельности.

1. Становление системы подготовки преподавателей

для учебных заведений профессионального образования

Система образования представляет собой социальный институт передачи основ культуры предшествующими поколениями последующим. Иначе говоря, система образования представляет собой своего рода социально-генетический механизм. В ходе развития системы образования в ней начали вычленяться в особые подсистемы передача общей культуры и передача профессиональной культуры. Постепенно сложилась система учреждений общего образования и система учреждений профессионального образования. По мере развития системы образования формировалась и система подготовки преподавателей как для общего образования, так и для профессионального. Длительное время учителями общего образования, т.е. учителями грамоты и счета, были представители духовенства. Начальную профессиональную подготовку, как правило, осуществляли мастера-ремесленники в форме ремесленного ученичества. На определенном этапе развития системы профессионального образования сложилась объективная необходимость организованной подготовки преподавателей, что было обусловлено увеличением масштабов организованной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. По мере дифференциации ступеней профессионального образования, их становления и развития происходила и дифференциация подготовки педагогических кадров для различных ступеней профессионального образования.

|

|

|

Вплоть до начала 20-х годов XX столетия организованная подготовка преподавателей НПО и мастеров производственного обучения специально не осуществлялась. Она осуществлялась, как и в вузах, в форме обучения на рабочем месте. Иначе говоря, на преподавательские должности приглашались специалисты с профессиональным образованием соответствующего уровня и профиля, которые под наблюдением опытных преподавателей осваивали профессию педагога на практике. Аналогичным способом осуществлялась педагогическая подготовка мастеров производственного обучения. На эти должности принимались высококвалифицированные опытные рабочие или мастера-производственники. Система обучения на рабочем месте в принципе себя оправдала настолько, что является и поныне одной из двух основных форм подготовки педагогов профессионального образования. Одно из достоинств такой подготовки состоит в том, что педагогические штаты систематически пополняются кадрами, хорошо знающими производство и преподаваемые технологии. Именно это обстоятельство обусловливает широкое использование в профессиональном образовании квалифицированных специалистов-производственников для преподавания в порядке временного совместительства или на постоянной основе, т.е. использование специалистов, работающих на производстве и в системе образования постоянно. Наблюдения показывают, что учащиеся безошибочно выделяют и высоко ценят преподавателей, знающих свое дело и имеющих производственный опыт.

Между тем, наряду с обозначенными выше достоинствами, этот вариант подготовки педагогических кадров имеет и свои недостатки.

Первый и главный недостаток заключается в том, что преподавателям-производственникам, не имеющим педагогического образования, азы и фундаментальные основы педагогических знаний приходится приобретать способом, далеким от оптимального,– методом проб и ошибок, и такое самообразование растягивается на всю «педагогическую» жизнь преподавателей. К сожалению, иногда они так и не достигают в теоретико-педагогическом отношении уровня обычного выпускника педагогического вуза. Отсутствие исходных знаний в области педагогики отрицательно сказывается на ведении педагогического процесса, особенно в сфере воспитания и развития учащихся.

|

|

|

Второй недостаток связан с фактором массовости профессионального образования. До определенного времени охарактеризованный выше путь подготовки преподавателей при небольшом числе профессиональных учебных заведений был вполне приемлем. Когда система профессионального образования стала массовой, охватив, в сущности, все население, недостатки первого пути подготовки стали ощутимыми на макроуровне. Это обстоятельство стало в полной мере очевидным уже в 20-е годы XX века. Поэтому именно тогда в нашей стране стали создаваться первые профессионально-педагогические факультеты (инженерно-педагогические, агропедагогические, зоопедагогические и др.).

Длительное время идея такой подготовки активно оспаривалась и отдавалось предпочтение первому пути, что мешало прежде всего становлению профессионально-педагогического образования. И в наши дни еще нередко встречаются сторонники исключительно первого варианта подготовки преподавателей (на рабочем месте). В качестве главного аргумента они выдвигают утверждение о приоритете хорошего знания преподаваемого предмета, считая остальное вторичным, менее существенным или даже несущественным. Действительно, нужно знать свой предмет, знать очень хорошо, но из этого никак не вытекает, что у преподавателей профессиональных учебных заведений допустимо отсутствие систематической педагогической подготовки, охватывающей знания в области психологии, педагогики, методики преподавания, технических средств обучения и организационно-правовых вопросов образования. Точка зрения о приоритетности знаний преподаваемых предметов активно насаждалась, и это привело к разрушению в 30-е годы складывавшейся системы профессионально-педагогического образования. Создание ее возобновилось только в начале 60-х годов. Положительный опыт 60-х помог относительно быстрому расширению в 70-е – начале 80-х годов сети высших учебных заведений, осуществляющих подготовку преподавателей для НПО. Так, в 1975 году только в сельском хозяйстве была начата подготовка преподавателей сразу в пяти вузах Российской Федерации. В 1979 году был открыт первый специализированный вуз – Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ), затем – Харьковский инженерно-педагогический институт (ХИПИ), позже – Волжский.

|

|

|

В конце 80-х – начале 90-х годов псевдоинновационные тенденции в образовании (в частности, внедрение новых механизмов экономического характера) на фоне других негативных факторов привели к сворачиванию профессионально-педагогической подготовки во многих вузах. Правда, этот период депрессии был относительно непродолжительным (5–7 лет), после чего развитие системы существенно ускорилось. Количественный рост контингента и вузов, осуществляющих профессионально-педагогическую подготовку, открытие множества новых специализаций приводят к изменению качественных параметров системы: уточняются границы сферы профессионально-педагогического образования, наименования специальности и квалификации, взамен отдельных квалификационных характеристик преподавателей соответствующих отраслевых специализаций разрабатывается единый государственный стандарт профессионально-педагогического образования.

Педагог профессиональной школы, помимо подготовленности к педагогической деятельности, является специалистом в той отрасли хозяйства, для которой готовятся кадры в профессиональном учебном заведении. Таким образом, система профессионально-педагогического образования интегрирует в себе педагогическую и профессиональную (специальную, т.е. соответствующую определенной отрасли народного хозяйства) составляющие.

|

|

|

Цель системы профессионально-педагогического образования – подготовка специалистов по обучению профессиональным знаниям и умениям в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также непосредственно на производстве. Специалист должен знать особенности технологии отрасли и отдельной специальности в ней, иметь практические профессиональные навыки, поскольку он готовится к проведению как теоретического, так и практического обучения.

Широта цели определяет отличие профессионально-педагогического образования не только от педагогического, но и от других видов специального профессионального образования (технического образования, гуманитарного, экономического, сельскохозяйственного и т.д.).

По сравнению со специалистами определенной отрасли хозяйства (например, строителями, агрономами и т.д.) педагоги профессионального обучения (например, строители-педагоги, агрономы-педагоги и т.д.) должны иметь профессиональные навыки по рабочим профессиям и уметь научить им будущих работников.

Таким образом, профессионально-педагогическое образование является специфическим интегративным видом образования, принципиально отличающимся от педагогического и традиционного профессионального образования.

Интегративность образования означает проявление нового качества, не присущего каждой составляющей в отдельности. Таким качеством профессионально-педагогического образования является то, что специалист-педагог в состоянии не только самостоятельно овладевать новой предметной областью в рамках соответствующей отрасли (группы специализаций), но и создавать методики их преподавания.

Профессионально-педагогическое образование является новым, специфическим видом образования. Его возникновение как ветви (разновидности) педагогического образования обусловило то обстоятельство, что в Классификаторе специальностей высшего профессионального образования профессионально-педагогическому образованию соответствует только одна специальность – 030500 «Профессиональное обучение».

Подготовка профессиональных кадров осуществляется в системе профессионального образования согласно следующим уровням профессиональной деятельности: квалифицированные рабочие (I), специалисты со средним профессиональным образованием (II), специалисты с высшим профессиональным образованием (III), кандидаты наук (IV), доктора наук (V).

Структура системы профессионального образования, как известно, соответствует принятым квалификационно-образовательным уровням и включает в себя:

- начальное профессиональное образование (НПО);

- среднее профессиональное образование (СПО);

- высшее профессиональное образование (ВПО);

- аспирантуру (подготовка кандидатов наук);

- докторантуру (подготовка докторов наук).

Кроме того, существует система дополнительного профессионального образования, обеспечивающая повышение квалификации, переподготовку, дополнительную профессиональную подготовку.

|

|

|

Названные структурные составляющие системы профессионального образования, по сути дела, представляют собой отдельные сферы профессионально-педагогической деятельности для соответствующих категорий педагогов профессионального обучения. В соответствии с основными сферами профессионально-педагогической деятельности сложилась структура профессионально-педагогических кадров (определились категории педагогов профессионального обучения):

- преподаватели системы НПО;

- преподаватели системы СПО;

- преподаватели вузов;

- руководители кандидатских диссертационных исследований;

- консультанты докторских диссертационных исследований.

Профессионально-педагогическая деятельность в реальном образовательно-воспитательном процессе выступает как процесс реализации системы педагогических функций (проектировочной, конструкторской, гностической, коммуникативной, управленческой и других) и решения широкого круга образовательных и воспитательных задач. Основные функции профессионально-педагогической деятельности по своему составу и структуре инвариантны, а по наполнению и процессу реализации зависят от профиля подготовки специалиста (технического или гуманитарного и др.).

Главная конечная цель профессионально-педагогической деятельности – формирование у студентов умений выполнения функций профессионально-педагогической деятельности.

Эти умения ориентированы как на структуру труда преподавателя, так и на структуру труда будущего специалиста.

Студенты должны научиться осуществлять перспективное планирование и предвидеть возможные результаты, разрабатывать педагогические и технические проекты (проектировочные умения); отбирать, структурировать учебную информацию, конструировать новые педагогические технологии обучения и осуществлять мысленное построение технического объекта, выполнять эскизы, чертежи, составлять операционные и технологические карты на изделия (конструктивные умения) и др. Данные умения формируются на учебных занятиях по дисциплинам психолого-педагогического цикла и на занятиях по техническим, технологическим дисциплинам.

Литература

1. Анисимов, О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления / О.С. Анисимов.– М.: Экономика, 1991.– 415 с.

2. Батышев, С.Я. Подготовка инженеров-педагогов – проблема комплексная / С.Я. Батышев // Профессионально-техническое образование.– 1976.– № 3.– С. 52–53.

3. Есарева, З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы / З.Ф. Есарева.– Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.– 112 с.

4. Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».– Москва, Кремль, 22 августа 1996 года.– № 125-Ф3.– 66 с.

5. Зеер, Э.Ф. Психолого-педагогические проблемы инженерно-педагогического образования / Э.Ф. Зеер.– Свердловск: Изд-во Свердл. инж.-пед. ин-та, 1986.– 125 с.

6. Кузьмина, Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина.– М.: Высш. шк., 1990.– 119 с.

7. Маленко, А.Т. Подготовка инженерно-педагогических кадров для системы профессионально-технического образования / А.Т. Маленко.– Минск: Высш. шк., 1980.– 166 с.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА

Задачи

1. Помочь студентам осознать понятия «гуманизм», «гуманизация образования», «гуманитарный», «гуманитаризация образования».

2. Проанализировать понятие педагогической деятельности, ее функции и цели, компоненты педагогической системы с позиций гуманизации образования.

3. Помочь студентам осознать, что в основе гуманистической природы педагогической деятельности лежит профессиональная этика.

4. Дать понятие «педагогики ненасилия», ее правовой основы – «Декларации прав ребенка» и «Конвенции о правах ребенка».

5. Проверить знания студентов по темам 5-го и 6-го занятия.

Литература

1. Спирин, Л.Ф. Педагогика решения учебно-воспитательных задач / Л.Ф. Спирин.– Кострома, 1994.

2. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский // Собрание сочинений.– Киев: Радянська школа, 1980.– Т. 3.

3. Кочнов, В. Януш Корчак / В. Кочнов // Книга для учителя. – М., 1991.

4. Зимняя, И.А. Элементарный курс педагогической психологии / И.А. Зимняя.– М., 1992.– С. 3–6.

5. Народное образование.– 1993.– № 5.– С. 3–9 (статья А.Г. Асмолова).

6. Лазутова, М. Табу на жестокость пока отсутствует в нашем сознании / М. Лазутова // Педагогический вестник.– 1995.– Май.

7. Журавлев, В.И. Основы педагогической конфликтологии / В.И. Журавлев.– М., 1995.

8. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А. Амонашвили.– М., 1996.

9. Новые ценности образования.– М., 1996.– № 6.– Ч. I.

10. Шнекендорф, З.К. Конвенция о правах ребенка и проблема отношений «учитель – ученик» / З.К. Шнекендорф // Воспитание свободной, независимой, ответственной личности: Сб. матер. 7 Междунар. конф. по педагогике ненасилия.– Ч. I.– СПб., 1994.– С. 13–14.

11. Ситаров, В.А. Проблема свободы в гуманистической педагогике / В.А. Ситаров / Там же.– С. 14–15.

12. Лебедева, Л.И. Выбор учителя: «насилие?», «ненасилие» / Л.И. Лебедева / Там же.– С. 30–31.

13. Иванов, В.Г. Возможно ли обучение и воспитание без насилия над личностью учащихся? / В.Г. Иванов // Там же.– С. 31–33.

14. Павлова, Л.Н. Методика отношений «ученик – учитель» в соответствии с позицией Конвенции о правах ребенка / Л.Н. Павлова // Там же.– С. 98–99.

15. Шацкая, Н.Н. Защитим детей от психологического насилия / Н.Н. Шацкая // Там же.– С. 77–79.

16. Барышева, Т.А. Эмоциональные истоки насилия и мотивированное ненасилие / Т.А. Барышева, Ю.А. Жиголов // Воспитание свободной, независимой, ответственной личности: Сб. матер. 7 Междунар. конф. по педагогике ненасилия.– Ч. II.– СПб., 1994.– С. 79–80.

17. Абушева, Е.А. Педагогика ненасилия в педтехнологии / Е.А. Абушева // Там же.– С. 69–70.

18. Зинкевич, Л.В. Ненасилие в системе гуманизации обучения и воспитания / Л.В. Зинкевич, Л.К. Кравченко // Там же.– С. 109–110.

1. Примеры гуманистически направленной

деятельности педагогов

Польский писатель, педагог, врач Януш Корчак вместе с двумястами детей Дома сирот в 1942г. шагнул в газовую камеру лагеря Треблинка. Он сделал это, чтобы дети не знали, что их отправляют умирать. У Януша Корчака был выбор: бежать из гетто или остаться с детьми и разделить их мученическую гибель. Людям, которые предлагали ему бежать, он ответил, что человек должен на деле подтвердить то, во что верит и что внушал детям. Он остался верен учительскому долгу и выбрал второе.

Личность, деятельность и книги замечательного польского педагога Я. Корчака оказали огромное влияние на Василия Александровича Сухомлинского. Узнав о его подвиге, Сухомлинский пишет: «Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце». Одну из своих книг он так и назвал – «Сердце отдаю детям».

Но это была не просто метафора: талантливый педагог, писатель, Сухомлинский всего себя посвятил сложному, но благородному делу воспитания детей. И хотя с 1942 г. носил в своей груди осколки немецкой свинцовой пули, он никогда не искал для себя легкой жизни. Им написаны 41 монография и брошюра, более 600 статей, 1200 рассказов и сказок; издано полное собрание сочинений в 5 толстых томах – для педагогов, родителей. С 17 лет начал он педагогическую деятельность. С 29 лет в должности директора возглавил Павлышскую школу и бессменно проработал в ней 22 года (1948–1970 гг.).

Создал коллектив единомышленников. Учителя не просто работали, они творили под руководством В.А. Сухомлинского. Павлышская школа превратилась в экспериментальную площадку, в своеобразную авторскую школу, где наяву реализовывались гуманистические идеи Василия Александровича. Например, одна из них – «воспитание без наказания». Эта идея пронизывает всю деятельность и труды В.А. Сухомлинского.

Для прочтения и конспектирования рекомендуем вам статьи «Воспитание без наказания», «Не бойтесь быть ласковыми», «На нашей совести человек», «Осторожно, ребенок», «Рождение добра», «Письмо о педагогической этике», «Самый отстающий в классе» (т. 5, ПСС).

В повседневной практике он отстаивал главную философскую идею своей жизни: гуманное общество могут создать лишь гуманные люди, но таких людей может воспитать только гуманизм.

В ходе учебы вы глубже познакомитесь на занятиях по педагогике с личностью, наследием В.А. Сухомлинского, с тем огромным вкладом в развитие мировой и отечественной педагогической науки и практики, которые внес своим трудом замечательный педагог.

Наш совет вам: читайте его произведения, они многому вас научат и помогут формированию вашего профессионализма.

Понятийный аппарат темы

Наша тема – «Гуманистическая направленность педагогической деятельности». Обратимся к терминологии и раскроем смысл понятий «гуманизм», «гуманизация образования», «гуманитарный», «гуманитаризация образования».

|

Гуманность – человечность, человеколюбие, уважение к людям.

Гуманный – человечный, человеколюбивый, отличающийся гуманностью.

С 1984 г. в основу перестройки отечественного образования положены ряд принципов (интеграции всех воспитывающих сил общества; дифференциации и индивидуализации – создание условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника; демократизации – создание предпосылок для развития активности, инициативы и творчества учащихся и педагогов), важнейший из которых – принцип гуманизации образования:

- усиление внимания к личности каждого ребенка как к высшей ценности общества;

- установка на формирование гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами.

Что же конкретно предполагает гуманизация образования?

1. Гуманизация образования предполагает действенное уважение прав учащихся на получение таких знаний, которые обеспечат им безболезненное и полноценное вхождение в самостоятельную жизнь, труд и в профессиональное образование. Это означает, что все школы должны быть обеспечены квалифицированными кадрами, чтобы велись все учебные дисциплины и на должном уровне, что школы не должны быть переполнены излишним контингентом учащихся, что материально-техническое и информационное обеспечение школ должно быть полноценным.

2. Гуманизация образования означает также уважение и принятие ученика как Личности; обязательный учет интеллектуальных, физических, нравственно-психологических особенностей детей. Такой учет реализуется через содержание программ школьного обучения, создание материальных условий и благоприятного нравственно-психологического климата в школе, через профессиональный уровень учителей, систему школьного управления, призванных создать для учащихся гуманизированные условия деятельности. И здесь, конечно, необходимо помнить следующее условие: нельзя сформировать учащегося как гуманную, свободную, творческую личность, если сам учитель – не свободная, не творческая личность. Отсюда следует вывод о необходимости гуманизации прежде всего личности учителя, условий его деятельности.

3. Гуманизация образования предполагает также необходимость помочь ребенку, школьнику, студенту самореализоваться в жизни.

Средством гуманизации образования является, в частности, его гуманитаризация – проникновение гуманитарного знания и его методов в содержание естественнонаучных дисциплин, а также увеличение доли гуманитарного образования в разных педагогических системах образования.

Гуманитарный – а) относящийся к человеку и его культуре; обращенный к человеческой личности, к правам и интересам человека; б) гуманитарные науки – общественные науки (философия, история, политология, право, экономика), филология, искусствоведение.

3. Сущность понятия

«гуманистический характер педагогической деятельности»

Так в чем же состоит гуманистическая направленность педагогической деятельности, ее функций, целей? Постараемся ответить на этот вопрос.

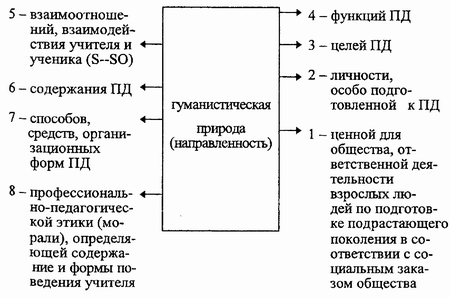

Рассмотрим также компоненты педагогической системы (схема В.П. Симонова) с гуманистических позиций.

Рис. 8. Работа со схемой "Гуманистическая природа педагогической деятельности".

Комментарий к схеме

Пункт 1

В. 1: Вспомните определение понятия «педагогическая деятельность» в формулировке академика Б.Т. Лихачева, прокомментируйте в отношении темы занятия.

Назначение педагогической деятельности – подготовка подрастающего поколения к жизни в соответствии с социальным заказом общества с помощью взрослых людей. Эта деятельность очень ответственна, имеет большую ценность для общества, т.к. от нее зависит судьба и жизнь каждого человека (вспомнить первый совет В.А. Сухомлинского из книги «Сто советов учителю»).

Пункт 2

Этой деятельностью способны заниматься не все, а только взрослые и специально подготовленные люди в профессиональных педагогических заведениях. При этом очень важна личность педагога-гуманиста: его мировоззрение, воля, характер, чувства, эрудиция, культура, его способности и специальные ЗУН, т.к. личность учителя формирует личность ученика.

Пункт 3

В. 2: Сформулируйте цели педагогической деятельности. В чем их гуманистический смысл?

Цель педагогической деятельности – это воспитание в соответствии с социальным заказом общества гуманной, демократической личности, личности всесторонне развитой, но это и достижение физической, интеллектуальной и духовно-нравственной самореализации каждой личности.

Пункт 4

В. 3: Вспомните функции педагогической деятельности, по Б.Т. Лихачеву; прокомментируйте их с точки зрения темы занятия.

Итак, функции педагогической деятельности направлены на всестороннее формирование личности ученика:

- формирование мировоззрения (в результате усвоения ЗУН),

- развитие интеллекта (мышления), эмоционально-волевой и действенно-практической сфер;

- сознательное усвоение учеником нравственных принципов и навыков поведения в обществе;

- формирование эстетического отношения к действительности (отличать прекрасное от безобразного, утверждать прекрасное в жизни);

- укрепление здоровья детей, развитие их физических сил и способностей.

Пункт 5

В. 4: Каков характер взаимоотношений, взаимодействия воспитателя и воспитуемого, учителя и ученика по новой парадигме образования?

Новая парадигма образования утверждает «субъект-субъект-объектные» отношения во всех педагогических системах: учитель и ученик – это сотрудники, партнеры в образовательно-воспитательном процессе. Ученик из «приемника» информации превращается в активного «добытчика» знаний, он заинтересован в активном участии в учебной и воспитательной деятельности, он перестает быть интеллектуальным потребителем. А учитель руководит этой деятельностью, он перестает быть простым «передатчиком» информации.

Отношения учителя и ученика из авторитарных превращаются в демократические, гуманизируются.

Пункт 6

Обратим внимание и на следующий компонент педагогической деятельности в педагогической системе – содержание образования.

Это прежде всего те знания и практические умения, которыми должен овладеть ученик в процессе изучения учебных дисциплин и на основе которых формируется его мировоззрение, развивается его личность.

Знания – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее отражение в мышлении человека (академик В.И. Журавлев).

Знание – это прежде всего совокупность сведений, представлений, понятий в какой-либо области.

Умение – это освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков (Н.В. Кузьмина).

Умение – это способность выполнять действие (И.И. Ильясов) на основе приобретенных знаний.

Вспомним структуру знаний, в состав которой ученые включают:

- понятия, суждения, представления;

- факты;

- теории, концепции, парадигмы;

- законы, закономерности, принципы;

- методы (способы) применения знаний на практике.

В чем мы видим изменение содержания образования в настоящее время в интересах формирования личности ученика?

Это прежде всего гуманитаризация образования: увеличение доли гуманитарных дисциплин в учебном плане школы; проникновение гуманитарных знаний и их методов в содержание естественнонаучных дисциплин (например, учителя обращаются к вопросам истории развития науки, к личности ученых, к этике своей науки и т.д.).

Это появление новых учебных дисциплин: МХК, логики, истории философии, этики, культуры общения, экологии, основ экономических знаний, информатики и других, которые всесторонне развивают личность ученика.

Это обновление ЗУН учащихся в соответствии с новейшими открытиями в науке, технике, культуре.

Это появление интегративных учебных курсов («Концепции современного естествознания», «Человек и религия» и др.), которые помогают воссоздавать единую картину мира.

Пункт 7

Ученик усваивает знания под руководством учителя и с помощью учебников, наглядных пособий, ТСО, компьютера, телевидения и других дидактических средств в ходе учебно-воспитательного процесса.

В последнее время активизировался процесс создания более совершенных учебников, учебных пособий, наглядных пособий, которые внедряются в педагогический процесс с помощью более совершенных методов обучения.

Так, в 1994 г. развернут общероссийский эксперимент по проблеме «Индивидуализация обучения на основе типологически-ориентированного подхода к личности школьника» (а это уже способ обучения).

Эксперимент вызван к жизни образовательными проблемами. Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед современной российской школой, является проблема полноценного усвоения учащимися содержания общего образования как основы формирования целостного научного мировоззрения и базы последующего профессионального самоопределения выпускников учебных заведений.

Согласно представлениям современной дидактики (науки об обучении и воспитании в обучении) стратегическим направлением решения данной проблемы выступает индивидуализация обучения, т.е. опора в дидактическом процессе на активную познавательную деятельность учеников с учетом различий в их развитии и особенностей мышления. Такой подход, обеспечивая успешность обучения для каждого учащегося, создает психологический комфорт в ходе обучения и становится основой гуманизации образования.

Современные психолого-педагогические науки обладают достаточным инновационным потенциалом и располагают необходимыми инструментами для реализации перехода к личностно-ориентированному обучению.

Основным препятствием на этом пути на сегодняшний день является отсутствие а) современной учебной литературы, учебных книг и б) дидактических комплексов (обучающих средств), которые бы учитывали личностные особенности и психические различия учащихся.

Разнообразные новационные приемы и методы обучения представлены также педагогами-новаторами (В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.Н. Ильин и др.) в их практической деятельности, в их статьях и книгах.

Таким образом, мы остановились на последнем компоненте педагогической системы – на способах (методах) и средствах педагогической деятельности.

Мы видим, что и ученые, и учителя-практики стремятся к тому, чтобы инновации (нововведения) в педагогике и психологии, в методиках обучения гуманизировали, очеловечивали образовательно-воспитательный процесс, т.е. процесс формирования гуманной, демократической личности каждого ученика.

Деятельность учителя как постановка и решение

профессиональных задач на основе норм

общечеловеческой и педагогической этики

Мы уже характеризовали на предыдущих занятиях педагогическую деятельность как осознание и решение профессиональных задач, как процесс решения задач помощи воспитанникам.

Потребности любого педагога – это всегда потребность заботы об учащемся, потребность оказания ему эффективной педагогической помощи.

Мотивы деятельности педагога мы можем охарактеризовать как желание развивать у учащихся гуманные черты характера и способствовать формированию позитивных форм поведения.

Характеризуя педагогическую деятельность с точки зрения главного общего содержания и самых значительных результатов, к которым она стремится, можно ее назвать деятельностью помощи воспитуемым, деятельностью милосердия и гуманизма.

Эта деятельность должна быть направлена на создание благоприятной «социальной ситуации развития личности» и учитывать результаты анализа влияния социальных и биологических факторов (Л.С. Выготский, А.С. Макаренко). Она (ПД) превращает ребенка «в активного преобразователя этой среды и в воспитателя собственной личности» (В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн). Она стимулирует социально ценные сдвиги в потребностно-мотивационной сфере личности, в сознании и самопознании (Б.М. Теплов, Л.Ю. Гордин).

Реализации деятельности учителя по оказанию индивидуализированной педагогической помощи способствуют:

- своевременный грамотный анализ учебно-воспитательных ситуаций, возникающих в процессе работы;

- эффективное решение соответствующих задач в педагогических системах (М.М. Поташник, Ю.Н. Кулюткин).

Ученые и педагоги-практики пришли к выводу, что педагогическую помощь учащимся необходимо рассматривать как исходную норму, главное правило профессиональной деятельности учителя.

И здесь мы вправе поставить перед собой вопрос: чем же регулировать повседневные отношения учителя и ученика?

Известно, что содержание и формы поведения людей в конкретных условиях их жизни и деятельности определяются социальными нормами, которые основываются:

- на нормах общечеловеческой нравственности, т. е. на идеалах добра, чести, совести, справедливости, милосердия, гуманизма (они существуют устно);

- на нормах письменных законов того или иного общества (например, это Конституция нашего государства; Закон РФ «Об образовании»; другие нормативные акты: трудовое право, семейное право, гражданское право, уголовное право и т. д.).

Содержание и формы поведения учителя основываются на следующих нормах:

- общечеловеческой морали;

- законов общества;

- педагогической этики;

- на принципах, изложенных в международных документах Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка.

Пункт 8

Таким образом, гуманистический характер деятельности педагога определяется и его профессиональной этикой.

4. Проблемы гуманизма российской школы

и педагогики на современном этапе развития образования.

Педагогика ненасилия

1. Все то что мы говорили о гуманистической природе педагогической деятельности, в реальной жизни не вполне соответствует действительности. Да, теоретически должно быть так, но педагогическая практика дает нам основание говорить о серьезных отклонениях в школьной жизни от принципов гуманизма и гуманизации. Каждый из вас может привести примеры, подтверждающие только что сформулированный тезис.

2. Но это только одна «сторона медали». Другая сторона – это рост количества преступлений, волна жестокости, агрессии, насилия в среде детей, подростков, юношей и девушек.

Мы часто стали говорить об этом, потому что сами стали страдать от этого. И, на первый взгляд, правоохранительные органы работают, законодатели думают, управленцы, ученые и педагоги изобретают разные гуманизирующие программы, мероприятия – все для того, чтобы нормализовать жизнь общества. Однако анализируются причины роста преступности не так глубоко, как нужно. Чаще всего обращают внимание не на первопричину, а на конечный результат – криминализацию общества.

С точки зрения многих психологов, психиатров и социальных работников, первопричина вышеуказанного явления российской действительности – это насилие над детьми со стороны взрослых и общества в целом.

1. Например, семья как институт социальной защиты ребенка не выполняет своих функций, своего предназначения: а) много семей риска, где жестоко обращаются с детьми. Дети выталкиваются из дома, становятся бродягами, умирают, кончают жизнь самоубийством, становятся жертвами бандитов, насильников, попадают в колонии, совершая преступление; б) «благополучные семьи» строят свои взаимоотношения с детьми на системе запретов, совершая насилие над детьми. Ребенок живет в «клетке» из ограничений

|

|

|