|

{162} вторая часть. Из дневника (1907 – 1912) 4 страница

|

|

|

|

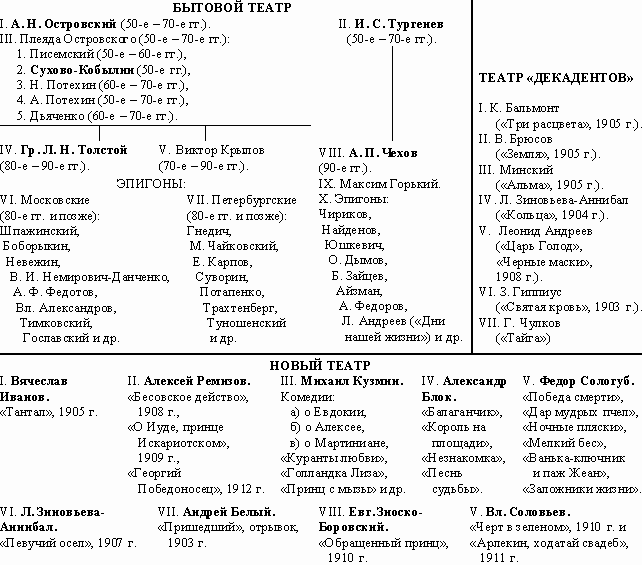

Если эти драматурги не только не сумели сковать новых звеньев в начатой цепи русского театра, но еще и дали проступить на ней первым пятнам страшной ржавчины (преобладание в театре элементов литературы), то драматурги новой формации сознательно принялись то увеличивать эти пятна, то рвать священную цепь.

Гибелью для великого дела русского театра, строившегося усилиями лучших драматургов тридцатых-шестидесятых годов, явился пресловутый Виктор Крылов.

Будто торопясь на своем веку подгноить русский театр как можно глубже, этот плодовитый драматург поражающе наводняет русскую сцену своими изделиями. Он пишет драмы, комедии, водевили, фарсы, переводит и переделывает французскую комедию времен упадка и на долгое время останавливает движение русской сцены. Ему помогает в этом целая фаланга его последователей, не уступающая своему шефу ни плодовитостью, ни силой «дарований».

Приходят эпигоны Бытового театра. Московские драматурги перепевают темы Островского, в Петербурге царят драматурги, или следующие заветам Крылова, или такие, которые бытоописательную манеру Островского понимают как способ фотографирования жизни.

И вот основы русского театра расшатаны, вкус зрительного зала растлен до последней грани, русский актер утерял всякую связь со своим предшественником, великим актером средины девятнадцатого века.

Какие смелые попытки на пути исканий ни делает талантливая молодежь нового литературного направления и те, кто случайно к ним примыкает, театр стоит окутанный туманом величайшего безвкусия и полной беспринципности.

Театр «декадентов» [145]

В начале нашего века ряд драматургов, отдаваясь смелым исканиям, пытается порвать с театральными традициями. Эти драматурги (писавшие скорее для чтения, чем для сцены) создают антитеатральные произведения, хотя и интересные, как таковые. Среди них выдающимися являются: Бальмонт, Брюсов, Минский, Зиновьева-Аннибал («Кольца»), З. Гиппиус («Святая кровь»), Чулков и Леонид Андреев. Последний (стоит только сравнить его «Черные маски» с «Днями нашей жизни») примыкает к группе «декадентов» чисто внешним образом, так как по характеру

|

|

|

{187}

{188} вкуса, по воззрениям и вообще всей своей литературной фигурой принадлежит скорее к кругу писателей, следующих за Максимом Горьким.

Новый театр [146]

Зачинатели Нового Театра пытаются прежде всего возродить ту или иную особенность одного из театров подлинно театральных эпох. Вячеслав Иванов пытается восстановить особенности античного театра, мечтая об уничтожении рампы и о воссоздании вместо нее древнегреческой орхестры. Александр Блок следует традициям итальянской народной комедии, связывая свои искания с миросозерцаниями немецких романтиков (Новалис, Тик). Алексей Ремизов дает начало современной мистерии по образцу мистерий раннего средневековья. Михаил Кузмин пишет пьесы в духе средневековой драмы, а также реконструирует французский комический театр. Андрей Белый пытается создать современную оригинальную мистерию. Федора Сологуба влекут или формы античного театра («Дар мудрых пчел»), или принципы испанских драматургов («Победа смерти»). Л. Зиновьева-Аннибал пытается использовать манеру шекспировских комедий (ср. «Певучий осел» Л. Зиновьевой-Аннибал и «Сон в летнюю ночь» Шекспира). Евг. Зноско-Боровский своей пьесой «Обращенный принц» начинает вводить в русскую драму характерные особенности испанского театра, сгущая приемы гротеска. Вл. Н. Соловьев своими пьесами «Черт в зеленом» и «Арлекин, ходатай свадеб» возвращает театр к Комедии масок.

|

|

|

Драматурги Нового Театра, в противоположность декадентам, создавшим беспочвенный театр, стремятся подчинить свое творчество законам традиционных театров подлинно театральных эпох.

{189} VII. «Старинный театр»[clxvi] в С. ‑ Петербурге

(первый период)

(1908 г. )[clxvii]

При уклоне некоторых нынешних театров к дешевому модернизму и при отсутствии каких бы то ни было традиций в театрах, держащихся от новейших течений на почтительном расстоянии, вовремя возник театр, задавшийся целью освежить творческие силы современных театров образцами крайней простоты и наивности старых сцен. Как постоянное внимательное рассматривание средневековых миниатюр может повлиять на технику художника, в особенности художника-декадента, слишком игнорирующего значение рисунка и привыкшего всецело отдаваться лишь во власть «музыки» красок, — так и тот театр, постановки которого строго подчинены приемам традиционных театров, может благотворно повлиять на технику других театров, даже и в том случае, когда последние не включают в свой репертуар пьес старых театров.

Старинный театр мог выбрать два пути: или 1) взяв пьесы старых театров, подчинить инсценировки этих пьес методу археологии, то есть заботиться прежде всего о точности сценической реконструкции, или 2) взяв пьесы, написанные в манере старых театров, инсценировать их в свободной композиции на тему примитивного театра (так, например, инсценирована была мною «Сестра Беатриса» в театре В. Ф. Комиссаржевской).

Старинный театр берет подлинные тексты средневековых театров, тексты мистерий, мираклей, моралите, пастурелей[clxviii], интермедий, фарсов. Вот уже первый шаг на первом из двух путей. Какие шаги дальше? Построить сцены по имеющимся материалам иконографии или по данным, добытым учеными исследователями традиционных сцен[147]. Тогда режиссер волей-неволей вынужден все движения актеров согласовать с требованиями архитектуры сцены.

{190} Нельзя восстановить представления Ковентрийских обрядовых мистерий (Англии семидесятых годов XVI столетия), не построив предварительно тех небольших сцен на колесах, с помощью которых они передвигались с места на место. Такая сцена-телега уже определяет форму сценических расположений, неразрывно связанную с содержанием Ковентрийских мистерий. Если бы мы захотели, чтобы пред нами предстали тексты этих староанглийских мистерий, — не построив предварительно сцены-телеги, мы никогда не смогли бы добиться цельности наивной старины. Есть пьесы, инсценировка которых неразрывно связана с конструкцией подмостков, на которых они представлялись.

|

|

|

Разве просцениум староитальянских театров не достаточно ясно определяет mise en scè ne первого плана?

Старинный театр, взяв подлинные тексты, сделал ли второй шаг по избранному им пути? Нет. Он пренебрег изучением старой техники и, призвав современного художника-стилизатора, заставил его для подлинных образцов средневекового театра изготовить фоны, подчиненные свободной композиции.

Старинный театр сел, таким образом, между двух стульев. Раз дана свободная композиция в декорациях, костюмах и бутафории, зритель требует свободной композиции текстов (примером таких текстов могут служить: миракль Метерлинка «Сестра Беатриса» и мистерии Ремизова).

Только при условии единства принципа свободной композиции: в тексте, с одной стороны, и в декорациях и костюмах — с другой, зритель мог бы установить правильное отношение к режиссерским замыслам: к рисунку группировок, движений и жестов его актеров.

В приемах режиссеров Старинного театра — черты примитивизма. Это сближает их замыслы с замыслами режиссера Драматического театра[clxix] («Сестра Беатриса»). Но у последнего эта манера инсценировать пьесу в приеме примитивов вытекала из необходимости слить инсценировку в единстве со стилизованным текстом. А в Старинном театре? — У зрителя вдруг возникает такое отношение, будто его актеры пародируют исполнителей «Сестры Беатрисы». Этому помогло еще и то, что в моралите «Нынешние братья»[clxx] в жестах и движениях черты примитивизма выполнялись актерами с явной иронией. «Весы» (1908, № 4) отметили: «Современные исполнители особенно подчеркивают курьез и наивность прошлого и, злоупотребляя этим и утрируя, вызывают часто неуместный смех». Вот, вот! Прием примитивизма не взят объективно. Зачем понадобилось это подчеркивание курьезов? В приемах традиционных театров нет ни единого жеста, нет ни единого движения, которые могли бы показаться современной публике бестактными. Надо только создать ту верную среду, в которой всякий жест, всякое движение традиционной сцены становятся убедительными и в условиях современного зрительного зала.

|

|

|

{191} Если бы режиссер Старинного театра искренне отдался свободной композиции на тему примитивного театра, зритель не отнесся бы к происходящему на сцене как к пародии. Режиссер, сам того не замечая (отнюдь не подозреваю злого умысла в режиссере Старинного театра), высмеял подсмотренные им в другом театре приемы примитивизма. Так нежелательно рефлектировало на восприятие зрителя отсутствие единства замыслов: директора, выбравшего подлинные тексты, художника, не восстановившего архитектурных особенностей старых сцен и давшего стилизованные декорации, и режиссера, пренебрегшего техникой актеров старых сцен. Тон актеров, пародировавших прием примитивизма, рядом с подлинным текстом невольно подводил зрителя к вопросу: да могли ли так играть средневековые актеры? Не было ни наивности, ни искренней гимнастичности. Изысканность не та. Гибкость движений не та. Музыкальность интонаций не та.

{192} VIII. К постановке «Дон Жуана» Мольера[148]

(1910 г. )[clxxi]

Говоря о приемах, какие имеются к услугам режиссеров, стремящихся к воссозданию сценических особенностей образцовых театральных эпох, говоря о двух приемах для режиссеров, вступающих на путь инсценирования пьес старых театров, я не упомянул об одном возможном исключении из предлагаемого правила. При постановке пьесы одного из старых театров ничуть не обязательно подчинять ее инсценировку, как я писал, методу археологии, — в деле реконструкции режиссеру нет надобности заботиться о точном воспроизведении архитектурных особенностей старинных сцен. Инсценировку подлинной пьесы старого театра можно сделать в свободной композиции в духе примитивных сцен, при непременном условии, однако, приступая к инсценированию, взять от старых сцен сущность архитектурных особенностей, наиболее выгодно подходящих к духу инсценируемого произведения.

Для того чтобы инсценировать, положим, «Дон Жуана» Мольера, было бы ошибкой стремиться во что бы то ни стало воссоздать {193} в точной копии одну из сцен времени Мольера: Пале-Рояльскую или du Petit-Bourbon[149].

Изучая душу мольеровского творчества, мы видим, что Мольер стремился раздвинуть рамки современных ему сцен, которые были более пригодны для пафоса Корнеля, чем для пьес, возникших из элементов народного творчества.

|

|

|

Академический театр Ренессанса, не сумевший использовать значение сильно выдвинутой вперед авансцены, удалил на почтительное расстояние друг от друга актера и публику. Первые ряды кресел удалялись иногда не только до самой середины партера, но и еще дальше, в сторону, противоположную сцене.

Мог ли Мольер мириться с этим отъединением актера и публики? Могла ли при этих условиях свободно проявиться бившая через край веселость Мольера? Могла ли здесь уместиться вся ширь этих крупных его, откровенно правдивых штрихов? Могли ли с этой сцены добежать до слушателя волны обличительных монологов автора, оскорбленного запретом «Тартюфа»? Свободному жесту мольеровского актера, его гимнастичным движениям разве не мешали эти колонны боковых кулис?

Мольер первый из мастеров сцены Короля-Солнца стремится вынести действие из глубины и середины сцены на просцениум, на самый край его.

И античной сцене и народной сцене шекспировского времени не надобны были декорации, подобные нашим, с их стремлением к иллюзии. И актер не был единицей иллюзии ни в Древней Греции, ни в старой Англии. Актер с его жестом, с его мимикой, с его пластическими движениями, с его голосом был единственным, кто должен был и умел выразить все замыслы драматурга.

Так было и в средневековой Японии. В спектаклях < театра> «Но» с их изысканными церемониями, где движения, диалоги, пение были строго стилизованы, где хор исполнял роль, подобную греческому хору, где музыка имела задачу своими дикими звуками перенести зрителя в мир галлюцинаций, — режиссеры ставили актеров на подмостки так близко, чтобы танцы их, движения, жестикуляция, гримасы и позы были на виду.

Говоря об инсценировке мольеровского «Дон Жуана», я не случайно вспомнил о приемах старояпонских сцен.

Из описаний японских театральных представлений приблизительно того же времени, когда во Франции царил театр Мольера, мы узнаем, что особые прислужники на сцене — так называемые куромбо — в особых черных костюмах, наподобие ряс, суфлировали актерам совсем на виду. Когда у актера, исполняющего {194} женскую роль[150], в минуту патетического подъема растрепался костюм, куромбо спешит разложить его шлейф в красивые складки и поправляет актеру прическу. На их обязанности лежит убирать со сцены брошенные или забытые актерами предметы. После битвы куромбо уносят со сцены потерянные головные уборы, оружие, плащи. Когда герой умирает на сцене, куромбо спешит набросить на «труп» черный платок, и под прикрытием платка «убитый» актер убегает со сцены. Когда по ходу действия становится на сцене темно, куромбо, пристроившись на корточках у ног героя, освещает лицо актера свечой, прикрепленной на конце длинной палки.

Японцы до сих пор сохраняют манеру актеров времени творцов японской драмы Ононо Оцу, Сацума Дзёун и Тикамацу Мондзаэмон, этого японского Шекспира.

Не так ли Comé die Franç aise старается теперь воскрешать традиции мольеровских комедиантов?

На крайнем Западе (Франция, Италия, Испания, Англия) и на крайнем Востоке, в пределах одной эпохи (вторая половина XVI и весь XVII век), Театр звенит бубенцами чистой театральности.

Разве не понятно, почему всякому трюку любой из сцен этой блестящей театральной эпохи было место именно на этой чудесной площадке, именуемой просцениумом?!

А сам просцениум?

Наподобие цирковой арены, стиснутой со всех сторон кольцом зрителей, просцениум придвинут близко к публике для того, чтобы не затерялся в пыли кулис ни единый жест, ни единое движение, ни единая гримаса актера. И смотрите, как обдуманно тактичны все эти жесты, движения, позы и гримасы актера просцениума. Еще бы! Разве мог быть терпим актер с напыщенной аффектацией, с недостаточно гибкой гимнастичностью телесных движений при той близости, в какую ставил актера по отношению к зрителю просцениум староанглийской, староиспанской, староитальянской или старояпонской сцены.

Просцениум, так искусно использованный самим Мольером, был лучшим орудием против методичной сухости корнелевских приемов, явившихся плодом прихотей двора Людовика XIV.

Далее. Как заметны выгоды для Мольера, исполняемого на просцениуме, искусственно созданном при всех неблагоприятных условиях современной сцены! Как свободно зажили ничем не стесняемые гротескные образы Мольера на этой сильно выдвинутой вперед площадке. Атмосфера, наполняющая это пространство, {195} не задушена колоннами кулис, а свет, разлитый в этой беспыльной атмосфере, играет только на гибких актерских фигурах, — все вокруг будто создано для того, чтобы усилить игру яркого света и от свечей сцены, и от свечей зрительного зала, в течение всего спектакля не погружаемого во мрак.

Отвергая обязательность деталей, присущих только сцене времени Людовика XIV (занавес с разрезом для головы анонсирующего), станет ли режиссер игнорировать обстановку, тесно связанную со стилем времени, создавшего театр Мольера?

Есть пьесы, как, например, «Антигона» Софокла или «Горе от ума» Грибоедова, которые могут быть восприняты современным зрителем сквозь призму его времени. «Антигона» и «Горе от ума» могут быть исполняемы хоть в платьях современного нам покроя; в первой пьесе воспевание свободы, во второй борьба двух поколений, нового и старого, выражены ясным и назойливым лейтмотивом и могут проступить своей тенденциозностью в условиях какой угодно обстановки[151].

Есть, наоборот, произведения, идея которых тогда только дойдет до зрителя во всей цельности, когда современная публика вместе с постижением всех тонкостей действия, сумеет проникнуться и той неуловимой атмосферой, которая когда-то окружала и актеров современных автору театров и тогдашний зрительный зал. Есть пьесы, которые могут быть восприняты не иначе как если они предстанут перед зрителем в такой обстановке задача которой — создать для современного зрителя к восприятию происходящего на сцене условия, тождественные тем, какими окружен был прежний зритель. Таков «Дон Жуан» Мольера. Публика тогда только воспримет всю тонкость этой очаровательной комедии, когда она быстро сможет сжиться, сродниться со всеми мельчайшими чертами эпохи, создавшей это произведение. Поэтому для режиссера, приступающего к инсценировке «Дон Жуана», является необходимым прежде всего наполнить и сцену и {196} зрительный зал такой атмосферой, чтобы действие не могло быть воспринято иначе, как сквозь призму этой атмосферы.

Если читать мольеровского «Дон Жуана», не зная, какая эпоха создала гений автора, какая это скучная пьеса! Как скучно разработан сюжет в сравнении с сюжетом, ну, хотя бы байроновского «Дон Жуана», не говоря уже об «El burlador de Sevilla»[152] Тирсо де Молина. Когда читаешь грибоедовское «Горе от ума», в каждой странице будто отражены ноты нашего времени, и это делает пьесу для современной публики особенно значительной. Когда читаешь большие монологи Эльвиры из первого действия или длинный монолог Дон Жуана в пятом акте, бичующий лицемерие, — начинаешь скучать. Для того чтобы современный зритель не скучая прослушал эти монологи, для того чтобы целый ряд диалогов не показались ему чуждыми, необходимо назойливо в течение всего спектакля как-то напоминать зрителю о всех этих тысячах станков лионской мануфактуры, приготовлявших шелка для чудовищно многочисленного двора Людовика XIV, об «Отеле гобеленов», этом городе живописцев, скульпторов, ювелиров и токарей, о мебели, изготовлявшейся под руководством выдающегося художника Лебрена, о всех этих мастерах, производивших зеркала и кружева по венецианскому образцу, чулки по английскому, сукна по голландскому, жесть и медь по германскому.

Сотни восковых свечей в трех люстрах сверху и в двух шандалах на просцениуме, арапчата, дымящие по сцене дурманящими духами, капая их из хрустального флакона на раскаленную платину, арапчата, шныряющие по сцене, то поднимая выпавший из рук Дон Жуана кружевной платок, то подставляя стулья утомленным актерам, арапчата, скрепляющие ленты на башмаках Дон Жуана, пока он ведет спор со Сганарелем, арапчата, подающие актерам фонари, когда сцена погружается в полумрак, арапчата, убирающие со сцены плащи и шпаги после ожесточенного боя разбойников с Дон Жуаном, арапчата, лезущие, когда является статуя Командора, под стол, арапчата, созывающие публику треньканьем серебряного колокольчика и при отсутствии занавеса анонсирующие об антрактах, — все это не трюки, созданные для развлечения снобов, все это во имя главного: все действие показать завуалированным дымкой надушенного, раззолоченного версальского царства.

И тем богаче ждем пышность и красочность костюмов и аксессуаров (пусть архитектура сцены и крайне проста! ), чем сильнее бился комедиантский темперамент Мольера вразрез с версальской чопорностью.

Или эти странствования по провинции дали характеру Мольера такой резкий отпечаток прямоты? Жизнь в наскоро сколоченных {197} «балаганах»? Быть может, борьба с голодом? Или этот задорный тон возник у Мольера в среде актрис-любовниц, повергавших поэта в такое уныние разочарований? По-видимому, у Людовика XIV было основание после короткого периода ласковых к Мольеру отношений охладеть к нему.

Этот разлад между Королем-Солнцем, облик которого подсказывается зрителю атмосферою пышно убранного просцениума, этот разлад между королем и поэтом, который в этой блестящей обстановке заставляет Сганареля говорить о расстройстве желудка, — в контрасте между изысканностью обстановки и резкостью мольеровского гротеска, этот разлад не зазвучит ли теперь так гармонично, что зрителю неизбежно отдать себя всецело во власть Театра Мольера. И пропадет ли теперь хоть одна деталь этого гениального творца?!

«Дон Жуан» Мольера играется без занавеса. Этого не было ни в Thé â tre du Palais-Royal, ни в Thé â tre du Petit-Bourbon.

Почему же убран занавес? Зритель обычно бывает холодно настроен, когда смотрит на занавес, как бы хорошо он ни был написан каким угодно большим мастером. Зритель, пришедший в театр смотреть на то, что за занавесом, пока последний не поднят, смотрит на идею занавесной живописи рассеянно, вяло. Открылся занавес, и сколько времени пройдет, пока зритель не впитает в себя все чары среды, окружающей действующих лиц пьесы. Не то при открытой с начала до конца сцене, не то при этой особого рода пантомиме статистов, приготовляющих сцену на глазах у публики. Когда на подмостках появится актер, еще задолго до этого зритель уже успел надышаться воздухом эпохи. И тогда все то, что при чтении казалось зрителю в пьесе или лишним, или скучным, — теперь предстанет перед ним в ином свете.

И не надо погружать зрительный зал в темноту, ни в антрактах, ни во время хода действия. Яркий свет заражает пришедших в театр праздничным настроением. Актер, видя улыбку на устах зрителя, начинает любоваться собой, как перед зеркалом. Надевший маску Дон Жуана будет покорять сердца не только носительниц масок Матюрины и Шарлотты, но еще и обладательниц тех прекрасных глаз, блеск которых актер заметит в зрительном зале, как ответ на улыбку своей роли.

{198} IX. После постановки «Тристана и Изольды»

(1910 г. )[clxxii]

1) Бенуа пишет[153]: «XIII век, весь “исторический стиль” постановки[154] не имеет в данном случае никаких оснований».

Представилась ли Бенуа одна из возможных для данного случая инсценировок:

Во-первых, инсценировка, где историзм является археологическим (так был поставлен «Юлий Цезарь» в Московском Художественном театре, по Готенроту); во-вторых, инсценировка вневременная и внепространственная («Смерть Тентажиля» в Театре-студии, с декорациями Сапунова и Судейкина, и «Вечная сказка» в театре В. Ф. Комиссаржевской, с декорациями и костюмами Денисова); и, в‑ третьих, инсценировка, где весь стиль постановки является как бы романтическим; таким становится стиль постановки в тех случаях, когда художник материалом для выявления стиля эпохи берет, например, миниатюры. Кн. Шервашидзе, монтировавший «Тристана и Изольду», взял именно этот третий род инсценировки. Как же можно назвать стиль, в каком выдержана постановка «Тристана и Изольды», «историческим»?

2) Бенуа предлагает перенести действие в область, лежащую вне определенного места и времени. А между тем пьеса-миф всегда бывает связана с более или менее определенным временем и местом (например, умирает Тристан на камнях Бретани, а не в каких-то камнях).

3) «Здесь не в покроях, не в архитектурных формах дело, а в символах. Самый корабль первого действия — символический корабль» (Бенуа).

Почему, раз в пьесе есть символы, непременно необходимо, чтобы покрой платьев был выдуман и чтобы корабль не был похож на корабль XIII века. Вещь не исключает символа; как раз наоборот: быт, углубляясь, сам себя уничтожает, как быт; иначе говоря: быт, становясь сверхнатуральным, становится символом. Самый натуральный корабль XIII века, если его вещественность {199} довеществлена художником до той крайней натуральности, когда можно уж сказать: здесь подражание природе прошло путь вымысла (Сезанн), самый натуральный корабль XIII века становится более символическим, чем тот корабль, который станут представлять символическим, когда его облик совсем не связан с натурой.

4) «Надлежало, — по мнению Бенуа, — изобразить тайну девической замкнутости, род какой-то кельи, пряную душную атмосферу кипящей и не выяснившейся, преступной и всепоглощающей страсти».

Бенуа забыл возглас Изольды: «Здесь жду вассала я, Изольда». При всей нежности внешнего облика героини мифа, первое, что бросается в глаза в вагнеровском преломлении мифа, это — властность Изольды. Вовсе нет надобности заключать Изольду в келью, ибо она не из душной атмосферы палубных ковров рвется, она мечется потому, что борется за огненное утверждение страсти.

5) Бенуа, соглашаясь с кем-то, утверждающим, что декорация кн. Шервашидзе для второго действия «Тристана и Изольды» могла бы служить декорацией для «Макбета», пишет: «Скалы, корявые осенние деревья, голые камни налезающих на зрителя башен, — все это говорит только о беде». А разве не беда весь второй акт «Тристана»?

6) Осуждая обстановку второго действия, Бенуа пишет: «Ни минуты я не мог поверить, что люди, поющие на сцене слова наивысшего сладострастия, под аккомпанемент бешеного оркестра, чтобы эти люди творили соблазнительное беззаконие, предавались пьянящему греху и в озарении своей страсти, в восторге наслаждений прозревали свою последнюю правоту…»

Если сравнить «Тристана и Изольду» в обработке Жозефа Бедье или, например, драму Е. Hardt’a «Tantriss der Narr»[155] с вагнеровским текстом, видим, как пострадала у Вагнера драматическая архитектоника от того, что он намеренно в оси драмы сконцентрировал только то из мифа, что не мешало ему строить сложную философскую концепцию вокруг вопроса о Жизни и Смерти («… все значение и существование внешнего мира поставлено здесь в зависимость от внутренних, душевных движений». — Вагнер). В центре музыкальной драмы, во втором акте, длинный дуэт Тристана и Изольды, весь построенный на отношении героев к Дню, как символу действительности, лежащей в мире позитивного, и Ночи, — как символу жизни иррациональной. Гениально построенная музыка погружает слушателя в тот мир грез, где немыслима никакая мозговая работа. «Was dort in keuscher Nacht dunkel verschlossen wacht, wass ohne Wiss und Wahn ich dä mmernd dort empfah‘n, ein Bild, das meine Augen zu schau‘n sich nicht getrauten, — von des Tages Schein betroffen lag mir‘s da {200} schimmernd offen» (Wagner, «Tristan und Isolde», II Akt)[156]. Первый переводчик вагнеровского текста «Тристана», кончив перевод этого длинного периода, спешит пояснить в выноске: «это значит: рассудок своим светом разогнал таинственный сумрак чувства; вместо того чтобы любить, Тристан стал рассуждать». Столь наивные комментарии — результат чрезмерной перегрузки рассудочного элемента в дуэте. Достаточно просмотреть все эти наивные примечания Вс. Чешихина к дуэту второго акта, чтобы убедиться, что содержание дуэта слишком сложно для музыкальной драмы, в которой слушатель, в конце концов, настолько всецело отдается миру музыки, что ему не до философии.

Неужели метафизический спор Тристана и Изольды, спрошу я Бенуа, о значении частицы «и», связующей их имена, и чрезмерное это — мне хочется сказать грубо — обмозговывание вопроса о Дне и Ночи, все это — «слова наивысшего сладострастия»?

7) Бенуа делает упрек в средневековом стилизме. В «Тристане» будто бы нет ничего от средневековья, ибо нет главной сути средневековья — христианства.

См. Лиштанберже[157]: «В первоначальном плане драмы Вагнер предполагал противопоставить Тристану, герою страсти, Парсифаля, героя отречения. Именно в третьем действии (в его первоначальном плане) в тот момент, когда Тристан у ног Изольды жаждет смерти и не может умереть, является в виде странника Парсифаль, пытающийся словами утешения успокоить скорбь Тристана, напрасно ищущего смысл жизни среди мук неутолимой страсти». Трагедия задумана именно в аспекте христианства, и Вагнер, опираясь в заданиях своих на элементы средневековья, не мог не вспомнить о герое, годном лишь для мистерии.

8) Бенуа спрашивает: «Что общего между Тристаном и XIII веком? » И далее прибавляет: «Готфрид лишь вновь обработал древнюю сагу». И далее: «Для Готфрида Тристан не казался героем современности, а был лицом мифическим, жившим в седой древности».

Остов «Тристана», каким он нужен был Вагнеру, счастливо нашел он именно в XIII веке в поэме Готфрида Страсбургского.

Для современного человека пределы зрительного воображения зависят от степени исторической образованности его.

Для человека XIII века пределы зрительного воображения определялись формами современного ему быта. И Готфрид не мог представлять себе Тристана иначе, как в образе рыцаря XIII века. {201} (Вот почему кн. Шервашидзе и обратился к миниатюрам: миниатюры наилучше отразили взгляды современников. )

У Вагнера «нет ничего от средневековья, ибо нет главной сути средневековья — христианства» (Бенуа).

Быть может, Вагнер, углубившийся именно в Готфрида Страсбургского, вынужден был исключить Парсифаля. Бенуа не захотел взглянуть на Готфрида как на выход из средневековья. Второй этап этого выхода — роман Паоло и Франчески в Дантовском «Аде». Не в XIII ли веке следует искать начало Ренессанса пластических искусств?

9) Музыкальный критик «Нового времени» М. Иванов в недоумении спрашивает: «Что мы знаем о судах XIII столетия? » Я бы посоветовал М. Иванову обратиться к следующим материалам: 1) Arché ologie navale. Paris, Bertrand, 1839. 2) < Camille> Enlart. Manuel d’arché ologie franç aise, Paris, Picard et fils, 1904 (см. печати с изображением кораблей). 3) Боголюбов. «История корабля» (2 тома). 4) Манускрипты XIII века в С. ‑ Петербургской Публичной библиотеке. 5) < Jean>, Le Sire de Joinville. Histoire de Saint-Louis, é dit, de M. Nat< alis> de Wailly. 6) < Eugè ne Emmanuel> Viollet le Duc. Dictionnaire raisonné du mobilier franç ais. Paris, Morel, 1874. 7) < Jules> Quicherat, Histoire du costume en France, Paris, Hachette, 1877. [Ниже приводятся фамилии авторов в русской транскрипции и переводы заглавий (названия издательств опускаются): 1) «Морская археология». Париж, 1839. 2) < Камиль> Анлар, Учебник французской археологии. Париж, 1904. [3) и 4) см. текст]. 5) < Жан> Ле Сир де Жуэнвиль, История Людовика Святого. 6) < Эжен Эмманюэль> Виолле ле Дюк, Толковый словарь предметов французской мебели, Париж, 1874. 7) < Жюль> Кишера. История костюма во Франции. Париж, 1877. — Ред. ]

|

|

|