|

Расчёт электрических нагрузок

|

|

|

|

Введение

При изучении открытых горных работ большое значение имеют вопросы применения электрической энергии в неразрывной связи с рабочими машинами, технологией производства и правильной организацией труда.

Курсовой проект на тему «Электроснабжение открытых горных работ» по курсу «Электрооборудование и электроснабжение» является практической подготовкой к завершающему этапу изучения дисциплины и к разделу дипломного проектирования для студентов специальности 19.03 «открытая разработка полезных ископаемых». Методические указания могут быть использованы при курсовом и дипломном проектировании студентами специальностей 21.04 «Электроснабжение и электрификация», 19.05 «Горные машины и оборудование».

1 Общие методические указания

Курсовой проект выполняется для участка вскрышных или добычных работ. Исходными данными к расчету электроснабжения участка могут быть материалы производственной практики (схема электроснабжения участка, основные технические данные электроприемников). При выполнении курсового проекта в пояснительной записке приводятся краткие сведения о карьере или разрезе, о технологии, механизации и организации работ на участке и разрабатываются следующие вопросы:

1. Расчет электрических нагрузок.

2. Выбор подстанций и трансформаторов.

3. Расчет электрических сетей.

4. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках с напряжением выше 1 кВ.

5. Расчет токов однофазного замыкания на землю в сетях 6-10 кВ.

6. Расчет защитного заземления.

7. Расчет электрического освещения.

8. Заключение (выводы).

Графическая часть курсового проекта выполняется в карандаше на одном листе формата А1 (594´841) в соответствии с заданием и должна соответствовать расчетной части проекта и дополнять ее.

|

|

|

Расчетно-пояснительная записка курсового проекта должна быть написана чернилами, аккуратно, сопровождаться расчетными схемами. Результаты однотипных расчетов должны быть сведены в таблицу.

В конце записки должен быть список использованной литературы.

Расчёт электрических нагрузок

2.1 Расчет электрических нагрузок экскаваторов, выполняющих вскрышные и добычные работы на разрезах, следует производить по методу, удельного электропотребления:

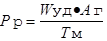

, кВт, (2.1)

, кВт, (2.1)

где W уд- удельный расход электроэнергии для данного типа экскаватора,

кВт.ч/м3 принимается согласно таблице 1.1 приложения 1;

A г- годовая производительность экскаватора, м3/год;

Т м- годовое число часов использования максимума активной нагрузки, ч.

Значения Т м рекомендуется принимать в зависимости от режима работы разрезе:

- при 3-х сменной работе по 8 ч и при 357 рабочих днях в году - 4500-5000 ч;

- то же, но при 300 рабочих днях в году - 3500-4000 ч.

2.2 Расчет электрических нагрузок электроприемников разреза (участка разреза) напряжением до и выше 1000 В (в том числе и экскаваторов при укрупненных расчетах) производить по методу коэффициента спроса:

Рр = Кс·Руст, кВт,

Qр =Pр·tgψp., кВАр, (2.2)

, кВА,

, кВА,

где Кс- коэффициент спроса для данного электроприемника;

Руст - установленная мощность электроприемника, кВт;

tgψp - соответствующий Cosψp данного электроприемника.

В формуле (2.2) под установленной мощностью понимается суммарная номинальная модность электроприемников (электродвигателей, трансформаторов), присоединенных в сети, за исключением трансформаторов собственных нужд.

Техническая характеристика сетевых электроприемников экскаваторов приведена в таблице приложения I.

Значения коэффициентов спроса и мощности для передвижных машин и установок принимаются по таблице 1.3. приложения I.

|

|

|

Для синхронных электродвигателей, работающих с опережающим Cosψ величина Qp принимается со знаком минус, а значение Cosψ, в зависимости от загрузки двигателя (β), его номинального коэффициента мощности (Cosψн) и тока возбуждения (Iв), определяется согласно рис.1.1. приложения 1.

2.3 Расчетная мощность по фидеру или участку определяется суммированием расчетных мощностей отдельных электроприемников, с учетом коэффициента участия в максимуме загрузки:

, кВт, (2.3)

, кВт, (2.3)

где KS- коэффициент участия в максимуме нагрузки /принимается равным 0,8-0,9/;

N - количество электроприемников, подключенных к фидеру или участку;

Ppi, Qpi - соответственно расчетные активная и реактивная мощности i-го электроприемника, кВт, кВАр.

2.4 Электрические нагрузки, определенные по формулам (2.1), (2.2) и (2.3), используются при выборе мощности трансформаторов, сечений линий электропередачи по нагреву и экономической плотности тока, а также для определения величины потери напряжения в сети при длительном режиме работы электроприемников.

2.5 Для определения потери напряжения в сети при пиковом режиме, активную нагрузку рекомендуется определять следующим образом:

Pпик = Kпик · Pнм + PSн, кВт, (2.4)

где Kпик- коэффициент, учитывающий пиковую нагрузку экскаваторов, принимается равный 1,6-1,8;

Pнм - номинальная мощность наиболее мощного экскаватора в группе, кВт;

PSн - суммарная номинальная мощность прочих электроприемников в группе, кВт.

2.6 При пиковом режиме реактивная нагрузка электроприемников с синхронным приводом принимается равной нулю, а электроприемников с асинхронным приводом - равной ее номинальному значению.

3 Выбор подстанций и трансформаторов

3.1 Главные понизительные подстанции (ГПП)

3.1.1 Выбор типа, мощности и других параметров ГПП, а также их расположение должны обусловливаться величиной электрических нагрузок и размещением их на генеральном плане разреза.

3.1.2 Для ГПП напряжением 35-110/6-10 кВ, как правило, следует применять типовые проекты. Отказ от типового проекта должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.

3.1.3 Для ГПП разрезов проектировать, как правило, открытое РУ 35-110 кВ, открытую установку силовых трансформаторов 35 -110/6-10 кВ и закрытое РУ 6-10 кВ.

|

|

|

3.1.4 При наличии на разрезе электрифицированного железнодорожного транспорта следует проектировать ГПП, как правило, совмещенного типа с установкой силовых трансформаторов и преобразовательных агрегатов.

3.1.5 ГПП следует размешать по возможности ближе в центру нагрузок. При этом следует учитывать, что минимальные расстояния от ОРУ 35-110 кВ и открытой установки трансформаторов 35-110/6-10 кВ с нормальной изоляцией до отдельных зданий и сооружений промплощадки должны быть не менее:

до породного отвала - 100 м;

до угольных складов и погрузочных пунктов для угля -50 м;

до прочих производственных сооружений - 30 м.

3.1.6 Для ГПП разреза следует предусматривать, как правило, установку двух силовых трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой. Мощность каждого из них принимать. равной 0,65-0,75 суммарной максимальной нагрузки на время освоения проектной мощности разреза.

Однотрансформаторные ГПП допускается применять в отдельных случаях при возможности обеспечения питания электроприемников 1 категории по связям вторичного напряжения с другими источниками питания.

3.2 Передвижные (блочные) комплектные трансформаторные подстанции 35-110/6-10 кВ

3.2.1 Для электроснабжения мощных угольных разрезов, оснащенных высокопроизводительной горной техникой, следует широко применять однотрансформаторные передвижные (блочные) комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-110/6-10 кВ мощностью до 16000 кВА включительно, отвечающие условиям эксплуатации на разрезах.

3.2.2 При выборе числа ПКТП следует учитывать:

- наличие электроприемников различных номинальных уровней напряжения;

- суммарную расчетную мощность электроприемников разреза (участка);

- целесообразность питания электроприемников параллельных технологических потоков от разных подстанций.

3.2.3 Номинальная мощность трансформатора ПКТП (Smp.) определяется по расчетной нагрузке электроприемников, питающихся от подстанции. При этом должно быть соблюдено условие:

|

|

|

(3.2.1)

(3.2.1)

где Sp - расчетная нагрузка в кВА, определенная по формуле (2.3).

3.2.4 Выбранная по нагрузке мощность трансформатора ПКТП должна быть проверена на возможность нормального пуска сетевого двигателя наиболее мощного и удаленного от подстанции экскаватора. Проверка производится в соответствии с п.4.2 настоящего пособия.

3.2.5 При расположении ПКТП на рабочем борту разреза шаг её передвижки рекомендуется определять следующим образом:

I) Определяется оптимальное, значение шага передвижки подстанции:

км, (3.2.2)

км, (3.2.2)

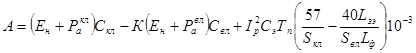

где а и в - параметры системы электроснабжения, определяемые выражениями:

(3.2.3)

(3.2.3)

(3.2.4)

(3.2.4)

Eн - отраслевой нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (для МУП Ен = 0,1);

Сon, Сом, Сор - стоимости 1 км соответственно питающей, магистральной и распределительных ЛЭП, тенге;

Cэ - стоимость 1 кВт.ч электроэнергии, тенге;

Тn - годовое время потерь электроэнергии, ч;

rop, ron - удельные активные сопротивления cоответственно распределительной и питающей ЛЭП, 0м/км;

Ipn, Ipi - расчетные токи соответственно питающей ЛЭП и i-го электроприёмника, А;

a - коэффициент, учитывающий остаточную стоимость магистральной ЛЭП при её переносе (при отсутствии данных можно принять a=0,3);

lм - длина магистральной ЛЭП, км;

Спер - затраты на одну передвижку подстанции, включающие стоимость транспортировки подстанции, а также стоимости выполняемых при передвижке монтажных и демонтажных работ, тенге;

Сnр - стоимость 1 ч простоя электроприёмников разреза (участка) при передвижке подстанции, тенге;

tnp - длительность простоя электроприемников при передвижке подстанции, ч;

Vф - скорость годового подвигания фронта горных работ, км/год.

Выбор знака (+ или -) в формуле (3.2.3) зависит от влияния изменения шага передвижки подстанции на длину питающей ЛЭП. Если с увеличением шага передвижки, длина питающей ЛЭП возрастает, то принимается знак "+", если уменьшается - знак “-“

2) Стоимость простоя электроприемников участка при передвижке подстанции (Сnрtnp) может не учитываться в расчетах, если время, затрачиваемое на передвижку, совпадает со временем проведения планово-предупредительного ремонта оборудования разреза (участка).

3) Рассчитанное согласно 3.2.2 значение  должно быть проверено по условию обеспечения допустимого уровня напряжения на зажимах сетевого двигателя наиболее мощного и удаленного от подстанции экскаватора в момент его пуска.

должно быть проверено по условию обеспечения допустимого уровня напряжения на зажимах сетевого двигателя наиболее мощного и удаленного от подстанции экскаватора в момент его пуска.

Предельное значение шага передвижки подстанции, исходя из этого условия, определяется следующим образом:

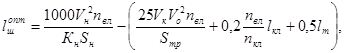

км, (3.2.5)

км, (3.2.5)

где Uн- номинальное напряжение сети, кВ;

|

|

|

Sн- номинальная мощность пускаемого двигателя, кВА;

Кн- номинальная кратность пускового тока;

Uо- напряжение холостого хода трансформатора участковой подстанции, кВ;

nвл, nкл- число параллельных, соответственно, воздушных и кабельных ЛЭП;

lкл- длина кабельной ЛЭП, км.

4) При выборе шага передвижки подстанции должно быть соблюдено условий:

(3.2.6)

(3.2.6)

В том случае, когда значение  , определенное по формуле (3.2.2), превышает величину

, определенное по формуле (3.2.2), превышает величину  , следует рассмотреть вопрос о целесообразности повышения мощности подстанции.

, следует рассмотреть вопрос о целесообразности повышения мощности подстанции.

Для этого необходимо определить и сравнить между собой следующие величины:

(3.2.7)

(3.2.7)

(3.2.8)

(3.2.8)

где К1 и K2- стоимость подстанций соответственно меньшей и большей мощности, тенге.

Если А > В, то экономически целесообразно увеличить мощность подстанции и принять шаг ее передвижки равным  . Если А £ В, то выбирается подстанция меньшей мощности, а шаг ее передвижки принимается равным

. Если А £ В, то выбирается подстанция меньшей мощности, а шаг ее передвижки принимается равным  .

.

3.3 Передвижные комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ

3.3.1 До организации серийного выпуска подвижных комплектных трансформаторных подстанций, предназначенных для эксплуатации в условиях открытых горных работ, разрешается применение подстанций типа ПКТП-100, 160, 250, 400, 630, КТП-25, 40, 63, 100 и 160 и др. выпускаемых заводами электротехнической промышленности.

4.3.2. Мощность трансформатора передвижной подстанции, определяемая по величине нагрузки, рассчитывается по формуле:

, кВА, (3.3.1)

, кВА, (3.3.1)

где Рр - расчетная нагрузка подстанции, кВт;

cos jp- средневзвешенное значение коэффициента мощности группы электроприемников, питающейся от подстанции (принимается равным-0,6-0,7).

3.3.3 Выбранная по величине нагрузки мощность подстанции проверяется по условию пуска наибольшего по величине двигателя в группе.

Если мощность наибольшего электродвигателя в группе электроприёмников, присоединённых к шинам подстанции, составляет не более 30% мощности трансформатора - при редких пусках и не более 20% - при частых пусках, то мощность трансформатора допускается не проверять по условиям пуска.

При питании двигателя от отдельного трансформатора (блочная схема), мощность двигателя может составлять 80% мощности трансформатора.

3.3.4 Рекомендуемые значения мощности ПКТП и сечения кабеля для питания некоторых типов буровых станков приведены в таблице 1.4 приложения 1.

4. Расчёт электрических сетей

4.1 Выбор сечений проводников

4.1.1 Сечения проводников воздушных и кабельных ЛЭП напряжением до и выше 1000 В следует выбирать по нагреву токами нагрузки с последующей проверкой:

а) по экономической плотности тока (только ЛЭП 6-35 кВ со сроком службы более 5 лет);

б) на термическую устойчивость от воздействия токов короткого замыкания (только кабельные ЛЭП-6-10 кВ);

в) по допустимой потере напряжения.

Окончательно должно приниматься наибольшее сечение, требуемое указанными условиями.

4.1.2 Выбор сечения проводников по нагреву сводится к сравнению расчетного тока (Ip) с длительно допустимыми токами нагрузки (Iдоп), приводимыми для стандартных сечений (таблицы 1.5 и 1.6 приложения 1):

(4.1.1)

(4.1.1)

Расчетный ток в пинии определяется по формуле:

, (4.1.2)

, (4.1.2)

где Uн- номинальное напряжение сети, кВ.

4.1.3 Экономически целесообразное сечение проводника определяется из соотношения:

, мм2, (4.1.3)

, мм2, (4.1.3)

где Iэк - экономическая плотность тока, А/мм2, принимается согласно таблицы 1.7 приложения I.

4.1.4 Не подлежат проверке по экономической плотности тока ЛЭП с малым сроком службы (до 5 пет), к числу которых на разрезах относятся передвижные воздушные и кабельные ЛЭП 6-10 кВ.

Сечение проводника, полученное в результате указанных расчетов, округляется до ближайшего стандартного.

4.1.5 Выбранные по нагреву или экономической плотности тока сечения проводников проверяются по допустимой потере напряжения при длительном и пиковом режимах работы электроприемников.

В общем случае потеря напряжения в трёхфазной сети, состоящей из М участков с N нагрузками, сосредоточенными в конце ЛЭП на расстояниях друг от друга, обусловленных технологией ведения горных работ, определяется по формуле:

, (4.I.4)

, (4.I.4)

где Ppij – нагрузка i-го электропримника, приходящаяся на j-й участок сети, кВт (i = 1,2,...... N);

lj- длина j-го участка сети, км,

roj, Xoj - удельные активное и индуктивное сопротивления j-го участка сети, 0м/км.

Потеря напряжения в сети, определенная согласно (4.1.4), не должна превышать 5% при длительном и 10 % при пиковом режимаx работы электроприёмников.

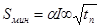

4.1.6 Кабельные ЛЭП-6-10 кВ проверяются на термическую устойчивость от воздействия токов к.з. по формуле:

, (4.1.5)

, (4.1.5)

где I¥ -установившееся значение тока, к.з., кА;

tn - приведенное время действия тока к.з., сек (принимается равным суммарному времени срабатывания зашитыми выключателя);

a - расчетный коэффициент, определяемый допустимой температурой

нагрева (для кабелей до 10 кВ с медными жилами - a =7,с алюминиевыми жилами - a = 12).

При выборе стандартного сечения жил кабелей по термической устойчивости -следует принимать ближайшее большее сечение относительно расчетного S мин.

4.2 Проверка сети по потере напряжения в пусковом режиме

4.2.1 Проверка сети сводится к определению фактического напряжения на зажимах сетевого двигателя мощного экскаватора в момент его пуска и сравнению этого напряжения с допустимым значением.

4.2.2 Расчетная схема проверяемой сети строится исходя из следующих условий:

- экскаватор расположен на наиболее удаленном /в соответствии с технологией ведения горных работ/ расстоянии от источника питания;

- электроприемники с синхронными двигателями, связанные с проверяемой сетью отключены, а с асинхронными двигателями работают в длительном режиме с расчетной нагрузкой.

4.2.3 Проверку сети допускается производить с учетом только индуктивных сопротивлений ее основных элементов трансформатора участковой подстанции, воздушной и кабельной ЛЭП-6-10 кВ.

4.2.4 Напряжение на зажимах двигателя экскаватора в момент его пуска определяется следующим выражением:

, В, (4.2.1)

, В, (4.2.1)

где Vо- напряжение холостого хода трансформатора участковой подстанции, В;

DVnp- потеря напряжения от прочей нагрузки в общих с пускаемым двигателем элементах сети, В;

Sн- номинальная мощность пускаемого двигателя, кВА,

Кн- номинальная кратность пускового тока;

Xвн- внешнее индуктивное сопротивление участка сети от трансформатора допускаемого двигателя экскаватора, Ом.

4.2.5 Потеря напряжения в сети от прочей нагрузки определяется по формуле:

, В, (4.2.2)

, В, (4.2.2)

где Рр.пр.- Расчетная нагрузка прочих электроприемников с асинхронным приводом подключенных к сети, кВт;

Rобщ, Хобщ,- соответственно активное и индуктивное сопротивление элементов сети, общих с пускаемым двигателем, Ом.

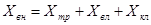

4.2.6 Внешнее реактивное сопротивление участка сети определяется по формуле:

, Ом, (4.2.3)

, Ом, (4.2.3)

где Xmp- индуктивное сопротивление трансформатора, Ом;

Xвл, Xкл- индуктивное сопротивление соответственно воздушной и кабельной ЛЭП, Ом.

4.2.7 Индуктивное сопротивление трансформатора:

, Ом, (4.2.4)

, Ом, (4.2.4)

где Vк - напряжение к.з. трансформатора, %;

Smp- номинальная мощность трансформатора, кВА.

4.2.8 Индуктивное сопротивление воздушной ЛЭП 6-10 кВ:

, Ом, (4.2.5)

, Ом, (4.2.5)

где lвл- длина воздушной ЛЭП, км;

nвл- число параллельных воздушных ЛЭП.

4.2.9 Индуктивное сопротивление кабельной ЛЗП 6-10 кВ:

, Ом, (4.2.6)

, Ом, (4.2.6)

где lкл - длина кабельной ЛЭП, км;

nкл - число параллельных кабельных ЛЭП.

4.2.10 Уровень напряжения на зажимах двигателя в момент его запуска, рассчитанный по формуле (4.2.1) должен удовлетворять условию:

Vn³0,75 Vн. (4.2.7)

4.3 Определение экономически целесообразной длины экскаваторного кабеля

4.3.1 Длину гибкого экскаваторного кабеля, в каждом конкретном случае, рекомендуется определять технико-экономическим расчетом.

4.3.2 Экономически целесообразное (оптимальное) значение длины экскаваторного кабеля (без кабельного барабана) определяется следующим уравнением:

, м, (4.3.1)

, м, (4.3.1)

где А, В, С -постоянные для данного экскаватора коэффициенты;

tпр- время простоя экскаватора при его переключении, ч.

4.3.3 Значения коэффициентов А, В, С определяются следующим образом:

, (4.3.2)

, (4.3.2)

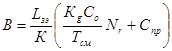

, (4.3.3)

, (4.3.3)

, (4.3.4)

, (4.3.4)

где  ,

,  -нормы амортизационных отчислений соответственно кабельной и воздушной ЛЭП - 6-10 кВ;

-нормы амортизационных отчислений соответственно кабельной и воздушной ЛЭП - 6-10 кВ;

Скл, Свл- стоимости 1 км соответственно кабельной и воздушной ЛЭП - 6-10 кВ, тенге;

К - параметр, зависящий от схемы электроснабжения экскаватора (при продольной схеме К = 0,87; при поперечной схеме К = 1,74);

Sкл, Sвл- сечения соответственно кабельной и воздушной ЛЭП -6-10 кВ, мм2;

Lзэ- годовое подвигание экскаваторного забоя, км/год;

Lф- длина фронта работ экскаватора, км;

Ip - расчетный ток экскаватора, А;

Сэ - стоимость 1 кВт.ч электроэнергии, тенге;

Тn - годовое время потерь, ч;

Кg - коэффициент доплаты;

Со - тарифная ставка электрослесаря, занятого переключением, тенге/смену;

Nr - количество электрослесарей, занятых переключением экскаватора;

Tсм - продолжительность смены, ч;

Сnр - стоимость 1 ч простоя экскаватора, тенге.;

Сор - стоимость 1 км поперечной ЛЭП - 6-10 кВ, тенге;

lр - длина поперечной ЛЭП - 6-10 кВ, км.

При определении  для экскаватора при продольной схеме его электроснабжения значение коэффициента С принимается равным нулю.

для экскаватора при продольной схеме его электроснабжения значение коэффициента С принимается равным нулю.

4.3.4 При поперечной схеме электроснабжения длина экскаваторного кабеля определенная согласно (4.3.1), должна быть увеличена на длину участка кабеля, прокладываемого в направлении поперечном фронту горных работ (например, с уступа на уступ).

4.3.5 Выбранная длина экскаваторного кабеля должна удовлетворять условию обеспечения допустимого уровня напряжения на зажимах сетевого двигателя экскаватора в наиболее тяжелом для него режиме работы.

Проверочный расчет выполняется в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего пособия.

5. Расчёт токов короткого замыкания в электроустановкахс напряжением выше 1 кВ

5.1 При расчете токов короткого замыкания (токов к.з.) определяются следующие величины:

I" - действующее значение начального сверхпереходного тока для выбора установок быстродействующей защиты;

I¥ - установившийся ток к.з. для проверки на термическую устойчивость электрических аппаратов и кабелей;

ig - ударный ток к.з. (мгновенное значение) для проверки электрических аппаратов на динамическую устойчивость,

Iy — наибольшее действующее значение полного тока к.з. для проверки электрических аппаратов на динамическую устойчивость в течение первого периода процесса к.з.;

It - действующее значение полного тока к.з. для произвольного момента времени для выбора выключателей по отключаемому току;

St - мощность к.з. для произвольного момента времени для проверки выключателей по отключаемой ими мощности.

5.2 Расчет токов к.з. рекомендуется производить в относительных единицах.

5.3 Порядок расчета токов к.з.

5.3.1 Составляется расчетная схема, соответствующая нормальному режиму работы системы электроснабжения. В расчетную схему вводятся все участвующие в питании короткого замыкания источники тока и все элементы (трансформаторы, воздушные и кабельные линии) их связей с местом короткого замыкания и между собой.

Источником питания места к.з. принимаются внешняя система электроснабжения и синхронные электродвигатели.

5.3.2 Выбираются расчетные точки к.з. Выбор места и вид к.з. производится согласно главе 1-4 ПУЭ.

5.3.3 На основании расчетной схемы составляется схема замещения, на которой все элементы системы электроснабжения вводятся соответствующими сопротивлениями. Схемы замещения выполняются в однолинейном изображении с указанием порядковых номеров сопротивлений, их величин, выраженных в относительных единицах, приведенных к базисной мощности. Сопротивления отдельных элементов системы электроснабжения в относительных единицах, приведенные к базисным условиям, определяются согласно таблице 1.8 приложения I.

5.3.4 Схема замещения путем соответствующих преобразований приводится к простейшему виду. Основные формулы преобразования схем приведены в таблице 1.9 приложения I.

5.3.5 Определяется расчетное сопротивление цепи синхронных двигателей:

, (5.3.1)

, (5.3.1)

где X*S- суммарное сопротивление цепи от синхронных двигателей до места к.з.;

SS- суммарная номинальная мощность синхронных двигателей, МВА;

Sd- базисная мощность, в качестве которой рекомендуется принимать величину, кратную 10 (100; 1000), МВА.

При XCD расч>З синхронным электродвигателем, как источником питания к.з., пренебрегают.

5.3.6 Определяют ток к.з., посылаемый энергосистемой (источником неограниченной мощности):

(5.3.2)

(5.3.2)

где Ud- базисное напряжение, для каждой ступени трансформации принимается равным 115; 37; 10,5; 6,3 кВ;

X*SC- суммарное сопротивление ветви от энергосистемы до точки к.з.

5.3.7 Токи к.з., посылаемые синхронными двигателями, определяются выражением:

It=KtIНS, кА, (5.3.3)

где  - суммарный номинальный ток синхронных двигателей, кА;

- суммарный номинальный ток синхронных двигателей, кА;

Kt - кратность периодической составляющей тока к.з. для различных моментов времени, определяемая по кривым в зависимости от величины расчетного сопротивления (расчетные кривые см. рисунок 1.2 приложения I).

5.3.8 Суммарный ток к.з. в данной точке для соответствующих моментов времени находится путем сложения токов к.з., посылаемых энергосистемой и синхронными двигателями:

, (5.3.5)

, (5.3.5)

где ItS - ток к.з., посылаемый i-ым источником в момент времени t, кА;

n - количество источников питания места к.з.

5.3.9 Ударный ток к.з. определяется по формуле:

, кА, (5.3.6)

, кА, (5.3.6)

где Ку - ударный коэффициент.

При к.з. в цепи с малым активным сопротивлением  Ky = 1,8.

Ky = 1,8.

Тогда

iy= 2,55I", кА. (5.3.7)

При к.з. в точках сети, где заметно сказывается активное сопротивление элементов цепи к.з. (для систем электроснабжения с длинными кабельными ЛЭП), значение Ку следует определять по кривой на рисунке 1.3 приложения I.

5.3.10 Наибольшее действующее значение полного тока к.з. определяется:

, кА. (5.3.8)

, кА. (5.3.8)

При Ку = 1,8:

Iy = 1,52I” или (5.3.9)

Iy»0.6iy,кА.

5.3.11 Мощность к.з. для любого момента времени определяется по формуле

, МВА. (5.3.10)

, МВА. (5.3.10)

5.3.12 Токи при двухфазном к.з. могут быть определены через токи трёхфазного к.з.:

, кА, (5.3.11)

, кА, (5.3.11)

, кА, (5.3.12)

, кА, (5.3.12)

, кА. (5.3.13)

, кА. (5.3.13)

|

|

|