|

Наконец, 1 мая победного года в бою лично уничтожил 5 гитлеровцев, за что был награжден вторым орденом Красной Звезды. 1 страница

|

|

|

|

Иван Назарович КУДРЯВЦЕВ, 1908 года рождения, на фронте – с 6 декабря 1941 года. Военную службу нес в составе 426-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта в должности артиллерийского мастера.

В период наступательной операции с 24 июля 1944 года старший сержант Кудрявцев под сильным артиллерийским обстрелом устранил неисправность в 120-миллиметровом миномете, месяцем ранее в такой же ситуации – неисправность 76-миллиметровой полковой пушки. Награжден орденом Красной Звезды.

7 февраля 1945 года в боях на территории Восточной Пруссии, когда наши войска оказались отрезаны от снабжения боеприпасами, Кудрявцев восстановил немецкую пушку и вел из нее огонь по противнику его же снарядами. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

В августе 1959 года в районе Парамоновского починка произошло ЧП. Комбайн едва не опрокинулся при переправе по мосту через реку Темту, зависнув одним колесом над водой. Участник войны, потерявший на ней левую руку, Иван Михайлович ГОЛУБЕВ не растерялся и пришел на помощь комбайнеру. С помощью топора, пилы и лопаты, орудуя одной рукой, по пояс в воде, он сумел закрепить комбайн тросом и не допустил его опрокидывания.

Мне неоднократно довелось встречаться с Иваном Михайловичем, и я не переставал удивляться силе воли и духа этого отставного офицера. В работе с ним не мог равняться никто, даже имея обе руки. Он умело плотничал, косил траву, колол дрова, доил корову, крыл крышу дома, столярничал, и это надо было видеть! А родился наш герой в 1925 году, в 17 лет был взят на фронт, прошел всю войну младшим лейтенантом и только 21 января 1945 года в бою под Кенигсбергом был тяжело ранен – потерял руку и вдобавок – левый глаз… Награжден орденом Отечественной войны I степени. Этим же орденом награжден (редкий случай) повторно в 1985 году.

Мне неоднократно довелось встречаться с Иваном Михайловичем, и я не переставал удивляться силе воли и духа этого отставного офицера. В работе с ним не мог равняться никто, даже имея обе руки. Он умело плотничал, косил траву, колол дрова, доил корову, крыл крышу дома, столярничал, и это надо было видеть! А родился наш герой в 1925 году, в 17 лет был взят на фронт, прошел всю войну младшим лейтенантом и только 21 января 1945 года в бою под Кенигсбергом был тяжело ранен – потерял руку и вдобавок – левый глаз… Награжден орденом Отечественной войны I степени. Этим же орденом награжден (редкий случай) повторно в 1985 году.

|

|

|

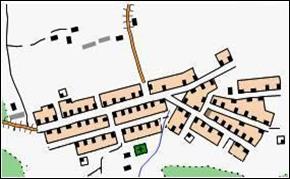

В 1978 году в 10 парамоновских хозяйствах проживали 20 человек. К 1994 году население сократилось вдвое - в 5 хозяйствах 7 жителей. Но починок упорно не хотел сдаваться. Хоть и не стало в нем колхозников, но поселялись новые люди в старых домах. В 2010 году в 3 хозяйствах проживали 10 человек. Протяженность деревни на схеме 1975 года с юго-запада на северо-восток – 420 метров.

В 1978 году в 10 парамоновских хозяйствах проживали 20 человек. К 1994 году население сократилось вдвое - в 5 хозяйствах 7 жителей. Но починок упорно не хотел сдаваться. Хоть и не стало в нем колхозников, но поселялись новые люди в старых домах. В 2010 году в 3 хозяйствах проживали 10 человек. Протяженность деревни на схеме 1975 года с юго-запада на северо-восток – 420 метров.

В послевоенные годы в Уренском районе возникают многочисленные лесозаготовительные организации, поставляющие лес в разрушенные войной селения. И, хотя город Пенза не находился в зоне боевых действий, лесоматериал был там потребен всегда.

В послевоенные годы в Уренском районе возникают многочисленные лесозаготовительные организации, поставляющие лес в разрушенные войной селения. И, хотя город Пенза не находился в зоне боевых действий, лесоматериал был там потребен всегда.

Так и возникло поселение пензенских, затем на его базе уренских лесозаготовителей в 110 квартале Арьевского лесничества в 20 километрах к югу от р. п. Арья. В многоквартирных бараках проживали несколько семей.

Так и возникло поселение пензенских, затем на его базе уренских лесозаготовителей в 110 квартале Арьевского лесничества в 20 километрах к югу от р. п. Арья. В многоквартирных бараках проживали несколько семей.

Сегодня осталось лишь название и местами деревянная укладка лежневой дороги под названием Пензенская, ведущей от Арьи к реке Усте.

Поселок лесозаготовителей Устанского ЛПХ на речках Черной и Аннушке в 17 километрах к северу от поселка Уста. Основан в конце 40-х годов ХХ века. Количество хозяйств достигало 40, жителей в них – более 100. Были начальная школа, магазин, пекарня, клуб, общественная баня, медпункт (с 1951 г. ), столовая.

Поселок лесозаготовителей Устанского ЛПХ на речках Черной и Аннушке в 17 километрах к северу от поселка Уста. Основан в конце 40-х годов ХХ века. Количество хозяйств достигало 40, жителей в них – более 100. Были начальная школа, магазин, пекарня, клуб, общественная баня, медпункт (с 1951 г. ), столовая.

Вывозка леса производилась по УЖД. Поселок прекратил существование в 60-е годы ХХ века с истощением лесных запасов. Жителей переселили в Усту.

Вывозка леса производилась по УЖД. Поселок прекратил существование в 60-е годы ХХ века с истощением лесных запасов. Жителей переселили в Усту.

Это поселение лесозаготовителей Устанского ЛПХ в 10 километрах к юго-западу от райцентра основано в начале 30-х годов ХХ века на месте перевоза через реку Усту в отсутствие в те годы постоянного моста. Отсюда название. В иные годы переправа через реку осуществлялась вброд, при высокой воде – на плоту с канатом.

Это поселение лесозаготовителей Устанского ЛПХ в 10 километрах к юго-западу от райцентра основано в начале 30-х годов ХХ века на месте перевоза через реку Усту в отсутствие в те годы постоянного моста. Отсюда название. В иные годы переправа через реку осуществлялась вброд, при высокой воде – на плоту с канатом.

|

|

|

Перевоз состоял из 22-квартирного барака и других строений. В 1942 году было 5 хозяйств. Некоторое время существовал клуб. Здесь же размещался опорный пункт при строительстве современного моста.  Ниже по течению существовала водяная мельница (см. на вырезке из карты 1942 г. ). В 1897 году при ней проживала семья из 4 человек.

Ниже по течению существовала водяная мельница (см. на вырезке из карты 1942 г. ). В 1897 году при ней проживала семья из 4 человек.

Производство ликвидировано в связи с истощением лесных запасов. Жители в 1953-54 годах выехали в поселки Черноборский, Шапша, Уста.

Последний – Любимов Василий Васильевич.

20 октября 1965 года Перевоз включен в состав деревни Красный Яр.

20 октября 1965 года Перевоз включен в состав деревни Красный Яр.

В последние годы эта деревня в 18 километрах к востоку от райцентра приобретает все большую известность благодаря успешной работе здешнего сельхозпредприятия, что в наши времена большая редкость. А еще это центр Песочновской сельской администрации.

В последние годы эта деревня в 18 километрах к востоку от райцентра приобретает все большую известность благодаря успешной работе здешнего сельхозпредприятия, что в наши времена большая редкость. А еще это центр Песочновской сельской администрации.

В старые времена немного находилось охотников эти места с нагольными песками обживать. Речки далеко и вода глубоко. Только силком людей к пескам этим и крепили. Ссыльные, стрелецкого звания лишенные, да от новой верой беглые новоселами и становились. Эта пустынь вроде как в наказание им давалось. И сколько пота было пролито на эти треклятые пески, прежде чем получаемый урожай худо-бедно смог прокормить обиженных судьбой людей.

Характер здешних почв, доставшихся новоселам, предопределил и насмешливые прозвища деревне и ее жителям. Отсюда песочновцы и были прозваны «вьюнами» (речная рыбка, зарывающаяся в придонный песок).

Характер здешних почв, доставшихся новоселам, предопределил и насмешливые прозвища деревне и ее жителям. Отсюда песочновцы и были прозваны «вьюнами» (речная рыбка, зарывающаяся в придонный песок).

Впервые Песочное упоминается в данных Петровской переписи населения в 1723 году и Генерального межевания в 1790 году (см. вырезку из карты). В 1748 году в «новопоселенном починке Песошном Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии» существовали 14 хозяйств.

До 1768 года являлось владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы. Посему поначалу крестьяне были дворцовыми, с 1797 года – удельными.

Песочное, впрочем, никогда не было центром для нынешней округи. Оно и по населению было меньше, и по отдаленности от больших дорог не в лучшем положении, нежели Титково с древлеправославной церковью, почему-то однако не получившее статус села. И были коренные жители Песочного старообрядцами-поповцами, их кладбищенской часовне (см. снимок) здесь около 250 лет. И по сю пору верующие жители в большинстве своем придерживаются древлеправославной веры. Потому удивительно, что 130 лет назад в деревне находились смельчаки, не скрывавшие своего официального православия. Ими, конечно, становились отслужившие в армии земляки, которых насильно обращали в православие полковые священники. Возвратившись домой, иные опять обращались к старой вере, особенно с начала ХХ века, когда старообрядцам дали полную свободу вероисповедания.

Песочное, впрочем, никогда не было центром для нынешней округи. Оно и по населению было меньше, и по отдаленности от больших дорог не в лучшем положении, нежели Титково с древлеправославной церковью, почему-то однако не получившее статус села. И были коренные жители Песочного старообрядцами-поповцами, их кладбищенской часовне (см. снимок) здесь около 250 лет. И по сю пору верующие жители в большинстве своем придерживаются древлеправославной веры. Потому удивительно, что 130 лет назад в деревне находились смельчаки, не скрывавшие своего официального православия. Ими, конечно, становились отслужившие в армии земляки, которых насильно обращали в православие полковые священники. Возвратившись домой, иные опять обращались к старой вере, особенно с начала ХХ века, когда старообрядцам дали полную свободу вероисповедания.

|

|

|

Но в 80-е годы XIX века перекрещивание в Большом Песочном имело место и нашло отражение в метрических записях Уренской православной Трехсвятительской церкви.

«Александра, крестьянской девки Досины Логиновны Бровкиной дочь, девица по крестному отцу Феодорова (по показанию сношки 14 лет родившаяся в 1870 году) с согласия матери присоединена к православной церкви из раскола Австрийского священства».

«Синклитикия, дочь умершего солдата Тихона Ивановича Шагина и воспитывавшаяся у крестьянина деревни Михайлово Андрея Федотовича, 22 лет от роду, присоединена к православной церкви из раскола беглоповской секты».

Михаил Максимович Заботин, деревни Песочной отставной рядовой, 71 года, в 1888 году умер «от болезни старческого изнурения», находясь на излечении в Уренской больнице. Вероисповедание не указано.

Венчаний по православному обряду в 80-е годы XIX века не обнаружено, а крещений – всего одно. В 1889 году крещена была Анна, дочь Игнатия Максимовича и жены его Натальи Андреевны. Крестные отец и мать – той же деревни крестьянин Симеон Филаретович и деревни Безбородово крестьянская девица Евдокия Тимофеевна.

Венчаний по православному обряду в 80-е годы XIX века не обнаружено, а крещений – всего одно. В 1889 году крещена была Анна, дочь Игнатия Максимовича и жены его Натальи Андреевны. Крестные отец и мать – той же деревни крестьянин Симеон Филаретович и деревни Безбородово крестьянская девица Евдокия Тимофеевна.

Особенностью Песочного в наше время является то, что подавляющее число жителей немаленькой деревни носит фамилии Кузнецовых, Песковых и Целиковых.

Как полагается, имело Песочное свои деревенские праздники: сходку - в Ильин день (2 августа), своз – в Трифонов день (28 декабря).

В 1870 году в 23 хозяйствах проживали 134 человека, в 1907 году в 38 хозяйствах - 208 человек (в составе Уренской волости Варнавинского уезда Костромской губернии). В 2 километрах от деревни на лесном кордоне проживала семья из 3 человек.

|

|

|

С землей у крестьян дела обстояли похуже, со скотиной – получше. Так, в 1916 году на каждого из 270 едоков 39 хозяйств приходилось по 0, 83 га посевов на песчаной, в основном, земле. Содержалось 40 лошадей, только одно хозяйство безлошадное, а в двух держали по две лошади. С коровами же вообще великолепие, всего их было 86, бескоровных не было, сразу в 22 хозяйствах их держали по две, а в четырех и по три. Плюс 148 овец и 55 свиней. Имелся пруд. И это при том, что Первая мировая война отняла у деревни около двух десятков мужчин, в деревне их оставалось 36 на 39 хозяйств, женщин много больше – 57. Много было и ребятишек: мальчишек – 65 и девчонок – 69.

Конечно, бедная, песчаная пашня не могла в полной мере обеспечить крестьян и свинопоголовье зерном. Приходилось налегать на подсобные промыслы: на лесной - благо лес был рядом - и на извозный. Последнее – удивительно. Имея только по одной лошади на хозяйство, песочновцы умудрялись еще и извозом заниматься! Видимо, нужда заставляла разрывать лошадку между домашними и транспортными работами.

Была в деревне и начальная школа, в 1911 году в ней работала девушка Елена Алексеева.

На Первой мировой войне погиб 1 человек, 2 были в плену.

В 1930-31 годах раскулачено 6 хозяйств (22 работника), но известны имена хозяев только 2 из них: ПОТЕХИН Тимофей Львович и СОКОЛОВ Иван Осипович. К лету 1932 года в колхоз вошли уже 47 хозяйств из 54, на 243 едока приходилось 241 га пашни и 37 га лугов.

Из репрессированных известно имя только одного. ПОЛЯШЕВ Семен Гаврилович, 1911 года рождения, будучи красноармейцем, за «шпионаж» в 1943 году был приговорен к 9 месяцам заключения. Видимо, у следователей концы с концами не сошлись, вот они и отмерили ему такой короткий срок.

На Финской войне были 4 человека.

К 1942 году количество хозяйств в деревне увеличилось до 64-х.

На Великой Отечественной войне погибли 37 человек из 80 взятых на фронт (в Книге памяти - Виноградов Осип Дмитриевич, Золотов Григорий Иванович, Кузнецов Акинорс Иванович, Кузнецов Алексей Петрович, Кузнецов Максим Васильевич, Кузнецов Николай Иванович, Куприянов Виктор Александрович, Мастеров Алексей Степанович, Мастеров Нифантий Степанович, Молодкин Иван Евстигнеевич, Песков Алексей Демидович, Песков Иван Климентьевич, Песков Кирилл Климентьевич, Песков Николай Климентьевич, Песков Николай Степанович, Песков Петр Степанович, Песков Федор Климентьевич, Поляшов Анатолий Кириллович, Поляшов Андрей Иванович, Поляшов Иван Гаврилович, Поляшов Кирилл Гаврилович, Смирнов Евстигней Терентьевич, Соловьев Иван Емельянович, Тихов Илья Васильевич, Цветков Петр Евстафьевич, Цветов Кирилл Семенович, Целиков Алексей Федорович, Целиков Ермил Семенович, Целиков Иван Афанасьевич, Целиков Михаил Петрович, Целиков Николай Афанасьевич, Целиков Петр Григорьевич, Целиков Петр Семенович, Целиков Тимофей Васильевич), в т. ч. у Климентия Пескова 4 сына, 4 были в плену.

|

|

|

После войны Большое Песочное начало расти, в отличие от многих окружающих поселений. Рос и колхоз. В 1948 году пущена колхозная ГЭС на реке Вае. Особенно обширное жилищное строительство развернулось в 50-е годы. В 1956 году в Большом Песочном уже проживало 380 жителей. В 1959 году было 79 хозяйств. В 1960 году наконец-то был выстроен новый клуб (на снимке).

После войны Большое Песочное начало расти, в отличие от многих окружающих поселений. Рос и колхоз. В 1948 году пущена колхозная ГЭС на реке Вае. Особенно обширное жилищное строительство развернулось в 50-е годы. В 1956 году в Большом Песочном уже проживало 380 жителей. В 1959 году было 79 хозяйств. В 1960 году наконец-то был выстроен новый клуб (на снимке).

Одной из первых и успешных заведующих стала П. Ф. Смирнова.

Одной из первых и успешных заведующих стала П. Ф. Смирнова.

Осенью этого года по инициативе нового председателя Ивана Николаевича Гусева заложили плодово-ягодный сад. На площади в 3 гектара высадили яблони, кусты крыжовника и смородины. Бригада колхозников под руководством фронтовика Павла Кузьмича Румянцева (1926 г. р. ) обнесли сад изгородью. Еще и выращиванием овощей решили заниматься. Словом, в колхозах хватались за все, что приносило хоть какую-то прибыль.

Осенью этого года по инициативе нового председателя Ивана Николаевича Гусева заложили плодово-ягодный сад. На площади в 3 гектара высадили яблони, кусты крыжовника и смородины. Бригада колхозников под руководством фронтовика Павла Кузьмича Румянцева (1926 г. р. ) обнесли сад изгородью. Еще и выращиванием овощей решили заниматься. Словом, в колхозах хватались за все, что приносило хоть какую-то прибыль.

1966-й год стал рубежным в истории Песочновского колхоза. У руля его стал новый председатель - Владимир Григорьевич Соловьев (1940-1979). Именно при Владимире Григорьевиче будет заложена та крепкая основа, которая со временем позволит стать хозяйству одним из передовых в Уренском районе.

С начала 1974 года Песочновский колхоз под названием имени Калинина стал состоять из трех отделений на базе прежних трех колхозов – «Новый путь», «Путь Ильича» и имени Калинина. Соловьев и стал председателем объединенного колхоза, а Песочное - центральной усадьбой.

С начала 1974 года Песочновский колхоз под названием имени Калинина стал состоять из трех отделений на базе прежних трех колхозов – «Новый путь», «Путь Ильича» и имени Калинина. Соловьев и стал председателем объединенного колхоза, а Песочное - центральной усадьбой.

В 1978 году в 79 хозяйствах проживали 246 человек. В 1982 году открыл двери детский сад на 50 мест в каменном здании. Нашлось в нем место и медпункту, а позднее – начальной школе.

В 1978 году в 79 хозяйствах проживали 246 человек. В 1982 году открыл двери детский сад на 50 мест в каменном здании. Нашлось в нем место и медпункту, а позднее – начальной школе.

В марте 1992 года на колхозном отчетно-выборном собрании колхоз имени Калинина разделился на два хозяйства. Центром одного из них была определена Большая Елховка, как то и было в прежние времена.

В 90-е годы численность населения за счет переселенцев из погибающих деревень несколько стабилизировалась: в 1994 году в 126 хозяйствах – 336 жителей, в 2000 году в 120 хозяйствах – 332 жителя.

В 90-е годы численность населения за счет переселенцев из погибающих деревень несколько стабилизировалась: в 1994 году в 126 хозяйствах – 336 жителей, в 2000 году в 120 хозяйствах – 332 жителя.

В 1997 году председателем колхоза стал 28-летний Сергей Владимирович Соловьев (р. 1968), окончивший Горьковский сельхозинститут. Казалось бы, именно ему «повезло» оказаться во главе хозяйства в начале его выхода из кризиса. Но тогда почему «не повезло» ряду колхозов района, не сумевшим выбраться из него? Ответ очевиден: талант руководителя сыграл в подъеме колхоза решающую роль. Соловьев, в сущности, стал «отцом» второго рождения Песочновского колхоза и даже во многом превзошел своего отца Владимира Григорьевича, создавшего в 70-е годы производственно-социальную базу хозяйства. Не случайно в 2016 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

В 1997 году председателем колхоза стал 28-летний Сергей Владимирович Соловьев (р. 1968), окончивший Горьковский сельхозинститут. Казалось бы, именно ему «повезло» оказаться во главе хозяйства в начале его выхода из кризиса. Но тогда почему «не повезло» ряду колхозов района, не сумевшим выбраться из него? Ответ очевиден: талант руководителя сыграл в подъеме колхоза решающую роль. Соловьев, в сущности, стал «отцом» второго рождения Песочновского колхоза и даже во многом превзошел своего отца Владимира Григорьевича, создавшего в 70-е годы производственно-социальную базу хозяйства. Не случайно в 2016 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

В двухэтажном здании в центре деревни находилось прежде правление колхоза, затем орган власти – Песочновская сельская администрация. В здании функционировали еще несколько заведений: почта, библиотека, на первом этаже - вместительный магазин. Сегодня все они сменили адрес пребывания.

В двухэтажном здании в центре деревни находилось прежде правление колхоза, затем орган власти – Песочновская сельская администрация. В здании функционировали еще несколько заведений: почта, библиотека, на первом этаже - вместительный магазин. Сегодня все они сменили адрес пребывания.

И дирекция сельхозпредприятия переместилась поближе к производству – фермам и хоздвору, где было отстроено новое помещение

И дирекция сельхозпредприятия переместилась поближе к производству – фермам и хоздвору, где было отстроено новое помещение

Большое Песочное известно своими плотниками и мастерами деревянной резьбы. Но то, что я увидел в квартире у супругов Куншиных, меня ошеломило. Блюдца, бутылки, разделочные доски, панно числом более трех десятков, расписанные жанровыми сценками, узорами и растительными композициями, неподражаемо украшали интерьер кухни.

Сегодня в деревне имеются Дом культуры на 115 мест, детсад, медпункт, 3 магазина, моленная. А вот начальной школы не стало. Все учащиеся ездят на учебу в Арьевскую школу.

Сегодня в деревне имеются Дом культуры на 115 мест, детсад, медпункт, 3 магазина, моленная. А вот начальной школы не стало. Все учащиеся ездят на учебу в Арьевскую школу.

Сокращается, хотя и незначительно, и численность населения. Если в 2010 году в 108 хозяйствах проживали 293 человека, то в 2016 году - 287 человек. Протяженность Большого Песочного с запада на восток – 1300 метров. Улицы: Колхозная, Лесная, Полевая, Труда, Центральная. Памятник погибшим воинам. Автобусное сообщение.

Сокращается, хотя и незначительно, и численность населения. Если в 2010 году в 108 хозяйствах проживали 293 человека, то в 2016 году - 287 человек. Протяженность Большого Песочного с запада на восток – 1300 метров. Улицы: Колхозная, Лесная, Полевая, Труда, Центральная. Памятник погибшим воинам. Автобусное сообщение.

Почившая в бозе деревня Малое Песочное в 35 километрах к северо-востоку от райцентра и в 5 километрах к югу от поселка Обход на речке Шилекше основана в 1863 году переселенцами из деревни Большое Песочное Целиковыми и Мыльниковыми. Отсюда название.

В 1870 году значились уже 12 хозяйств, а вот жителей в них только 38. Видимо, это были совсем еще молодые семьи, не нажившие детей. К 1907 году количество хозяйств увеличилось до 14, а жителей в них до 72, что тоже еще не очень густо (деревня находилась в составе Черновской волости Варнавинского уезда Костромской губернии).

Но уже через несколько лет начался стремительный рост рождаемости. В 1916 году на каждого из 92 едоков приходилось по 1, 36 га посевов, содержалось 19 лошадей (безлошадных не было, в 6 хозяйствах держали по две лошади), 36 коров (бескоровных не было, а в 12 хозяйствах коров держали по две, в одном – три и еще в одном - четыре), 38 овец, 25 свиней. Жители, живя среди леса, занимались лесным промыслом и производством парового дегтя. На речке крутила жерновами водяная мельница.

И, что еще удивительно, Первая мировая война отняла самых крепких мужиков, в деревне их оставалось всего 13 на 19 хозяйств (плюс 22 женщины) и – куча ребятишек: 23 мальчонки и 34 девчонки. А это целых 62% от общего количества жителей! И ведь выдюжили!

По верованиям жители, равно как и деревни-прародительницы Большого Песочного, были старообрядцами-поповцами. И своя небольшая церковка была у них, да в конце 40-х годов ХХ века сгорела.

Деревенский праздник - сходка – был учрежден на Варнавин день (24 июня).

За участие в Уренском крестьянском мятеже 1918 года был расстрелян некто ДУХАНЦЕВ, но в 1937 году его судьбу, судя по всему, повторили еще трое жителей деревни. Но об этом чуть далее.

В 1930 году было раскулачено 1 хозяйство с 2 взрослыми работниками (взрослыми тогда уже считались подростки с 14 лет).

Колхоз «Новый путь» создан в августе 1931 года. Первый председатель - Целиков Алексей Иосифович. К лету 1932 года в колхозе состояли уже 23 хозяйства из 29, на 137 едоков было выделено 213 га пашни и 18 га лугов. На дворе содержалось пока 11 свиней, 5 телят, и это было благоразумно в плане привлечения в колхоз крестьян, не желавших расставаться с лошадьми и коровами. Однако позднее под угрозой раскулачивания их все равно заставили сдать всю живность в колхоз.

И наступил год 1937-й. Все трое репрессированных песочновцев были расстреляны. Вот когда им помянули участие в мятеже!

ВИНОГРАДОВ Никита Зиновьевич, 1870 года рождения, - 2 декабря по обвинению в «шпионаже» и «борьбе против рабочего класса».

КАЛИНИН Емельян Гурьянович, 1887 года рождения, работавший бригадиром на погрузке леса в Обходе, - 4 ноября еще и по обвинению в «организации терактов».

КАЛИНИН Емельян Гурьянович, 1887 года рождения, работавший бригадиром на погрузке леса в Обходе, - 4 ноября еще и по обвинению в «организации терактов».

Точные данные по ВИНОГРАДОВУ Зиновию Васильевичу отсутствуют, но он, очевидно, приходился отцом вышеназванному Никите Зиновьевичу.

В 1942 году в деревне было 25 хозяйств (см. вырезку из карты).

В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли 16 человек. В Книге памяти – Еремин Василий Федорович, Колосов Михаил Степанович, Мансуров Павел Григорьевич, Мыльников Артемий Дмитриевич, Мыльников Виктор Федорович, Мыльников Калистрат Дмитриевич, Руин Иван Федорович, Целиков Василий Терентьевич.

В деревне стояла рабочая команда немецких военнопленных.

После войны ничто не предвещало гибели деревни. В 1956 году в ней проживали 103 человека. Был даже клуб.

Но принятый в 70-е годы курс на ликвидацию неперспективных селений сделал свое черное дело. Если в 1978 году в 27 хозяйствах проживали 50 человек, то в 1994 количество хозяйств сократилось до 13. И в 2000 году на 3 дома оставались 4 жителя. Совершенно селение обезлюдело в первые годы ХХI века.

Но принятый в 70-е годы курс на ликвидацию неперспективных селений сделал свое черное дело. Если в 1978 году в 27 хозяйствах проживали 50 человек, то в 1994 количество хозяйств сократилось до 13. И в 2000 году на 3 дома оставались 4 жителя. Совершенно селение обезлюдело в первые годы ХХI века.

Протяженность Малого Песочного с запада на восток – 880 метров.

Протяженность Малого Песочного с запада на восток – 880 метров.

Еще одна деревня из разряда погибших на речке Боровке в 14 километрах к западу от райцентра и в 3 километрах к юго-западу от центральной усадьбы бывшего колхоза имени Кирова в деревне Ломы.

Еще одна деревня из разряда погибших на речке Боровке в 14 километрах к западу от райцентра и в 3 километрах к юго-западу от центральной усадьбы бывшего колхоза имени Кирова в деревне Ломы.

Старинная деревня эта значится уже в данных второй переписи населения в 1723 году, а затем и в данных Генерального межевания в 1790 году (см. вырезку из карты).

Старинная деревня эта значится уже в данных второй переписи населения в 1723 году, а затем и в данных Генерального межевания в 1790 году (см. вырезку из карты).

До 1768 года являлась владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы. В 1748 году в «новопоселенном починке Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии»

существовали 17 хозяйств.

Поначалу крестьяне были дворцовыми, с 1797 года – удельными.

Названа фамилией владельца местных лесов.

Коренные петровцы были сугубыми старообрядцами-спасовцами.

Фамилий в метрических книгах Уренской православной Трехсвятительской церкви зафиксирована посему всего одна, и принадлежала она, как и следовало ожидать, отслужившему в армии солдату.

Иван Федорович Кудрявцев, 27 лет, запасной ефрейтор, в 1889 году был обвенчан с Марией, 17 лет, дочерью Якова Лукьяновича из деревни Серово. У молодой пары в 1889 году появится сын Зиновий.

Из бесфамильных родов выделяется род крестьянина Емельяна Емельяновича. Сына Ивана Емельяновича он женил на 22-летней Анисье Ивановне, а еще в 1882 году и сам заимел от жены Евдокии Сисоевны дочь Любовь!

Заметным был род крестьянина Федора Герасимовича. Сына Якова, 22 лет, в 1884 году он женил на ровеснице Секлетее Тихоновне, приемной дочери Андрея Федотовича из деревни Михайлово, которая проживала в Большом Песочном.

Сын Александр Федорович был женат на Мавре Васильевне и заимел от нее в 1889 году дочь Параскеву, крестным отцом которой стал брат Александра - Матвей. В восприемниках детей значатся крестьяне из Серова, Подгузкова и Тулаги – кому не пропасть! - запасной рядовой Михаил Парамонович Веселов.

Из раскола по Спасову согласию в 1890 году присоединен к православной церкви за целое десятилетие лишь один подросток - Симеон, сын крестьянина Афанасия Никитича, имевший от роду 14 лет.

Из раскола по Спасову согласию в 1890 году присоединен к православной церкви за целое десятилетие лишь один подросток - Симеон, сын крестьянина Афанасия Никитича, имевший от роду 14 лет.

В 1870 году в 7 хозяйствах проживали 39 человек. К 1907 году деревня подросла до 17 хозяйств со 114 жителями (в составе Уренской волости Варнавинского уезда Костромской губернии). А жили петровцы весьма бедно, о чем свидетельствуют статистические данные за 1916 год. На каждого из 116 едоков 24 хозяйств приходилось по 0, 31 жалких гектара посевов, содержалось 14 лошадей, 9 хозяйств - безлошадных, лишь в одном держали двух лошадей. С коровами ситуация была получше, их держали 30 голов, двое было бескоровных, трое держали по две коровы и одна большая семья – три. А еще - 60 овец и 19 свиней. Нужда заставляла особенно усердно заниматься лесным промыслом. Первая мировая война нанесла большой урон рабочей силе, мужчин оставалось 20 человек, но женщин – 32. Много было детей, обременяющих бедные семьи: мальчиков – 34 и девочек – 30 (редкий случай, когда представительниц слабого пола было меньше, чем сильного). Мальчикам и приходилось с малых лет впрягаться в лямку семейных забот.

Известен лишь один участник Первой мировой войны. - Горохов Василий Максимович (1885-1961).

Несмотря на бедность в деревне, раскулачиватели пустили по миру 3 хозяйства с 10 взрослыми работниками. В том числе, ПОТЕМИН Василий Афанасьевич, выселенный с семьей из деревни.

Колхоз «Ударник» создан в августе 1931. Что непривычно для первого этапа коллективизации - сразу были обобществлены 13 лошадей, 5 коров, 1 бык, - животные, которых обычно крестьяне до последнего не желали вести в колхоз. Первые председатели – Реунов Игнатий Александрович 38-ми лет и Потемин Василий Афанасьевич. К лету 1932 года в колхоз записались 18 хозяйств из 32, на 92 едока приходилось лишь 33 га пашни и 16 га лугов. А вот на дворе кроме 3 телят никакой живности уже не оказалось. Стало быть, крестьяне вернули лошадей и коров на родные дворы. Надолго ли только.

18 декабря 1932 года по обвинению в саботаже и шпионаже арестовали троих ПОТЕМИНЫХ. Анатолия Семеновича, председателя ревизионной комиссии колхоза, 1907 года рождения, после месяца заключения освободили. Месяц продержали и колхозного счетовода Василия Афанасьевича, 1888 года рождения, и также отпустили. А вот брата его, Тимофея Афанасьевича, члена правления колхоза, 1886 года рождения, 19 января 1933 года приговорили к 5 годам концлагерей.

В 1942 году в Петрове зафиксировано 23 хозяйства (см. вырезку из карты).

На Великой Отечественной войне погибли – Беляев Агафон Артемьевич Беляев Иван Силантьевич, Веселов Семен Михайлович, Горячкин Павел Петрович, Кондукторов Евгений Денисович, Кудрявцев Борис Иванович, Лебедев Тимофей Илларионович, Минин Василий Семенович, Потемин Алексей Семенович, Потемин Севастьян Семенович, Реунов Василий Иванович, Смирнов Степан Васильевич, Яблоков Николай Федорович.

Двое воинов были удостоены боевых наград.

Иван Илларионович ЛЕБЕДЕВ родился в 1910 году. Военную службу с первых дней войны начинал в 738-м легком артиллерийском полку 69-й легкой артиллерийской бригады на 2-м Прибалтийском фронте старшим разведчиком в звании старшего сержанта.

В июле 1943 года при прорыве переднего края обороны противника обнаружил 8 пулеметных точек, 2 минометные батареи и самоходную пушку, которые были уничтожены нашим огнем. Награжден медалью «За боевые заслуги».

В сентябре 1943 года был тяжело ранен, но после излечения в госпитале вернулся в родную воинскую часть. В боях на подступах к городу Рига успешно командовал своим отделением связи, лично устраняя порывы на линии, за что и был награжден орденом Красной Звезды.

За подобные действия в декабре 1944 года награжден медалью «За отвагу».

И еще одной медалью «За отвагу» награжден в феврале 1945 года при прорыве линии обороны противника у латвийского селения Межениэки. Василий Мокеевич ШУТОВ родился в 1924 году. На фронте – с января 1943 года. В звании гвардии сержанта воевал в должности наводчика 45-миллиметровой пушки в 99-м гвардейском стрелковом полку 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии на 3-м Белорусском фронте.

16 октября 1944 года при прорыве обороны противника в районе латышской деревни Садены прямой наводкой уничтожил 2 пулеметные точки противника. Награжден медалью «За отвагу».

В январе 1945 года в бою у селения Грасс Францдорф в Восточной Пруссии уничтожил три пулеметные точки противника, а спустя три дня подбил «Пантеру» и бронетранспортер. Награжден орденом Красной Звезды.

В наградном листе также значатся медаль «За боевые заслуги» и орден Славы III степени.

По окончании войны Петрово начало угасать, хотя в 1949 году была открыта дом-лавка, а на лесном кордоне для присланных на лесоразработки рабочих выстроены клуб, баня, магазин.

Многие колхозники, меняя место жительство, подались на производство. Молодежь устремилась в города. Осенью 1968 года сгорели 9 домов, и коренные жители начали разъезжаться.

Многие колхозники, меняя место жительство, подались на производство. Молодежь устремилась в города. Осенью 1968 года сгорели 9 домов, и коренные жители начали разъезжаться.

В 1978 году в 11 хозяйствах оставались 24 жителя.

Последний, Псарев Иван Иванович, выехал из деревни в середине 90-х годов ХХ века.

На карте конца 70-х годов значатся лишь два хозяйства.

На карте конца 70-х годов значатся лишь два хозяйства.

Данный починок (а, скорее, хутор) на северо-западе Уренского района в 43 километрах от райцентра и в 13 километрах от центральной усадьбы колхоза в Вязовой выпадает из системы хуторов, основанных по аграрной Столыпинской реформе начала ХХ века. Основан он был несколько ранее – в конце XIX века и со временем мог превратиться в полноценную деревню. До марта 1918 года входил в состав Архангельской волости Варнавинского, до 1923-го – Ветлужского уездов Костромской губернии.

Данный починок (а, скорее, хутор) на северо-западе Уренского района в 43 километрах от райцентра и в 13 километрах от центральной усадьбы колхоза в Вязовой выпадает из системы хуторов, основанных по аграрной Столыпинской реформе начала ХХ века. Основан он был несколько ранее – в конце XIX века и со временем мог превратиться в полноценную деревню. До марта 1918 года входил в состав Архангельской волости Варнавинского, до 1923-го – Ветлужского уездов Костромской губернии.

|

|

|