|

Семейство Psilotaceae - псилотовые

|

|

|

|

С.Ф.Пономаренко, В.А.Сурков, А.А.Терехин

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО БОТАНИКЕ

Методические рекомендации для студентов специальностей

«Агрономия» и «Фармация»

Москва

2003

Утверждено

Редакционо-издательским Советом

Российского университета дружбы народов

С.Ф.Пономаренко, В.А.Сурков, А.А.Терехин. Курсовая работа по ботанике. Методические рекомендации для студентов специальностей «Агрономия» и «Фармация». - М., Изд-во РУДН, 2003

В рекомендациях даны методические указания для написания реферативной части и выполнения практической части курсовой работы. Приведен список растений, предлагаемых для изучения – пищевых, технических, лекарственных, декоративных и правила составления списка использованной литературы. Имеется список рекомендуемой литературы.

Подготовлено на кафедре ботаники, физиологии растений и агробиотехнологии.

ã Российский университет дружбы народов, 2003 г.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Цель курсовой работы – приобретение студентом навыков написания научной работы и более глубокое изучение одного из возделываемых или полезных дикорастущих растений.

Задачи работы:

- использование знаний по морфологии и систематике растений, полученных студентом на лекциях и лабораторных занятиях, при изучении одного из видов растений;

- приобретение навыков подбора и реферирования научной литературы по избранной теме;

- оформление научной работы в соответствии с существующими стандартами;

- публичная защита своей работы.

Приобретенные навыки помогут студенту в написании и защите курсовых работ на старших курсах, а также при написании дипломной работы.

|

|

|

ТЕМА, СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема курсовой работы: Макроскопическое строение … (указать вид растения на латинском и русском языках) и микроскопическое строение его … (указать исследуемый орган).

Растение студент выбирает самостоятельно из Приложения 1, с учетом того, что сведения, изложенные в работе, могут быть использованы им в дальнейшей работе.

Структура. Курсовая работа должна иметь:

- титульный лист,

- план – оглавление,

- основной раздел работы,

- список использованной литературы.

Объем курсовой работы – 10–15 страниц машинописного текста, сброшюрованного в папке или обложке. Страницы должны иметь поля шириной 3 см. Все страницы нумеруют по порядку, начиная с титульного листа (на нем цифру не ставят, а на следующей странице ставят цифру 2). Студент подписывает работу и сдает руководителю в указанный срок.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Типовая форма приведена в Приложении 2.

ПЛАН-ОГЛАВЛЕНИЕ

Раскрывает структуру и содержание курсовой работы. Она состоит из 6 глав и Списка использованной литературы. Каждая из глав имеет номер и название. Главы делят на подглавы (3.1., 3.2. и т.д.):

1. Систематическое положение

2. Географическое распространение и местообитание

3. Строение вегетативных органов

3.1. Жизненная форма

3.2. Корневая система

3.3. Стебель

3.4. Лист

4. Строение репродуктивных органов

4.1. Соцветие

4.2. Цветок

4.3. Плод

5. Практическое значение и история использования

6. Микроскопическое строение … (указать исследуемый

орган)

6.1. Рисунки

6.1.1. Схематический рисунок

6.1.2. Детальные рисунки

6.2. Описание микроскопического строения … (указать

исследованный орган и вид растения)

Список использованной литературы

После оформления работы с правой стороны от названия каждой главы и подглавы ставят номер страницы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал излагают строго по плану. Все главы и подглавы должны иметь нумерацию и заглавия, указанные в плане-оглавлении, их приводят в тексте отдельной строчкой.

|

|

|

Первые 5 глав являются реферативными, содержание их берут из научной и учебной литературы (Приложение 3). Прежде чем приступить к их написанию, необходимо подобрать в библиотеках (РУДН, Сельскохозяйственной, Медицинской и др.) литературу, раскрывающую избранную тему, и законспектировать ее согласно пунктам плана.

Для подбора литературы библиотеки имеют два вида каталогов – алфавитный и систематический. В алфавитном каталоге находят книги по фамилии автора, указанные в Приложении 3, и справочную литературу, например, «Жизнь растений», «Сельскохозяйственную энциклопедию» и др. Систематический каталог составлен согласно универсальной десятичной классификации (УДК), в которой разделы и подразделы включают данные по таким вопросам, как:

- морфология растений,

- систематика растений,

- лекарственные растения,

- и т.д.

В главе 1 указывают на латинском и русском языках отдел, класс, порядок, семейство, род, к которым принадлежит исследуемый вид. Если изучают не один вид, а целый род, то необходимо указать его объем и назвать основные практически значимые виды. Для возделываемых растений можно привести подвиды и разновидности.

В главе 2 указывают ареал вида, его требования к основным абиотическим факторам – свету, воде, почве (экологическая характеристика), местообитание.

В главе 3 надо дать описание макроструктуры вегетативных органов. Обобщая данные, полученные из научной литературы, необходимо использовать известный из лекций и лабораторных занятий материал по органографии: классификацию жизненных форм, корней и корневых систем, побегов, стеблей, листьев и их видоизменений, так как в старой литературе терминология устарела, а в сельскохозяйственной литературе часто можно встретить неправильную с точки зрения ботанической науки терминологию. Делают рисунки всех вегетативных органов. Детали рисунка обозначают цифрами и все рисунки нумеруют. Под каждым рисунком должно быть его название и названия деталей. В тексте делают ссылки на рисунки, например (рис. 3).

В главе 4 описывают репродуктивные органы. Основу для обобщения данных научной литературы составляют материалы лекций и лабораторных занятий по классификации соцветий, частей цветка, плодов, семян. В подглаве 4.2 необходимо привести формулу цветка. Делают рисунки всех репродуктивных органов. Рисунки и их детали нумеруют, дают названия и делают ссылки на них в тексте.

|

|

|

При написании глав 3 и 4 можно использовать классификацию и терминологию, приведенную при описании растения в «Практикуме по курсу общей ботаники» (Хржановский, Пономаренко, 1989, стр. 286-288).

В главе 5 приводят наиболее существенные сведения из истории использования изучаемого растения, практически значимые свойства его и применение.

Работы, использованные при написании реферативной части, приводят в Списке литературы, который помещают в конце всей работы. Список использованной литературы составляют по алфавиту авторов. Описание каждой работы делают в строгом соответствии со стандартом, примеры которого приведены в Приложении 4.

В тексте реферативной части (главы 1-5) необходимо делать ссылки на использованные источники, приведенные в списке литературы. Их помещают в конце предложения (абзаца, подглавы, главы) и оформляют одним из двух способов:

- в скобках указывают фамилию автора без инициалов и через запятую – год издания; например, (Муравьева, 1983);

- в скобках указывают номер работы по списку использованной литературы, например, (4).

Если же фамилия автора упоминается в тексте, то перед ней надо ставить инициалы, а после нее в скобках – год издания; например, Д.А.Муравьева (1983).

Глава 6 является практической. Она состоит из двух подглав (6.1, 6.2), содержание которых получают в результате самостоятельного изучения постоянного или временного микропрепарата исследуемого органа.

Прежде, чем сделать рисунки, необходимо изучить препарат под микроскопом на малом (х7х9) и большом (х7х40) увеличениях. Каждый орган изучают по определенной схеме:

Стебель

Стебель двудольного растения (вторичное строение).

При малом увеличении определяют тип строения – непучковый (проводящие ткани расположены одним слоем), переходный (проводящие ткани при первичном строении расположены пучками, при вторичном – сплошным слоем), пучковый (проводящие ткани расположены пучками).

|

|

|

Затем определяют границы основных блоков – покровной ткани, первичной коры, центрального цилиндра (вторичная кора, камбиальная зона, ксилема, сердцевина). Для этого при малом увеличении находят камбиальную зону. Кнаружи от нее расположены: вторичная кора (флоэма, перициклическая зона), первичная кора (эндодерма, паренхима, колленхима), покровная ткань (эпидерма - у однолетних растений, пробка - у многолетних). К центру стебля от камбиальной зоны расположены: вторичная ксилема (у многолетних растений – с годичными кольцами), первичная ксилема, сердцевина (клетки ее могут разрушаться, тогда образуется полость). В ксилеме и флоэме имеются сердцевинные лучи.

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Стебель однодольного растения (первичное строение).

При малом увеличении определяют тип строения – пучковый с выраженной первичной корой, пучковый с невыраженной первичной корой.

Если первичная кора выражена, при малом увеличении находят: эпидерму, первичную кору (паренхима, эндодерма), центральный цилиндр (перициклическая зона, паренхима, закрытые проводящие пучки). В центре клетки паренхимы могут разрушаться, тогда образуется полость.

Если первичная кора не выражена, при малом увеличении находят: эпидерму, слой паренхимных клеток с одревесневшими стенками, закрытые проводящие пучки. В центре клетки паренхимы могут разрушаться, тогда образуется полость.

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Корень

Корень двудольного растения (вторичное строение).

При малом увеличении определяют границы основных блоков –покровной ткани, вторичной коры, камбиальной зоны. Для этого при малом увеличении сначала находят камбиальную зону. Кнаружи от нее расположены: вторичная кора (флоэма, паренхима) и покровная ткань (пробка). К центру корня от камбиальной зоны расположены: вторичная ксилема (у многолетних растений – с годичными кольцами) и первичная ксилема (в центре). Во вторичной ксилеме и флоэме имеются радиальные лучи (отходят от лучей первичной ксилемы).

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Корень однодольного растения (первичное строение).

При малом увеличении определяют границы основных блоков – эпиблемы (может отсутствовать в связи с разрушением клеток), первичной коры и центрального цилиндра. Первичная кора состоит из экзодермы (расположена на поверхности корня, если эпиблема разрушена), паренхимы, эндодермы. Центральный цилиндр состоит из перицикла и радиального проводящего пучка (расположен в центре).

|

|

|

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Лист

Лист дорсивентральный.

Мезофилл дифференцирован на столбчатую и губчатую паренхиму; столбчатая паренхима имеется только под верхней эпидермой. При малом увеличении находят: верхнюю и нижнюю эпидерму, мезофилл (столбчатую и губчатую паренхиму), центральную жилку - проводящий пучок (ксилема обращена к верхней стороне листа), склеренхиму при крупных пучках, колленхиму над и под пучком. Строение других проводящих пучков аналогично, но рассмотреть их не представляется возможным, поскольку пучки оказываются рассечены не строго поперечно (скошенно).

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Лист изолатеральный.

Определяют тип строения: либо мезофилл не дифференцирован на столбчатую и губчатую паренхиму, либо столбчатая паренхима имеется с обеих сторон листа - под верхней и под нижней эпидермой.

Если мезофилл не дифференцирован на столбчатую и губчатую паренхиму, при малом увеличении находят: верхнюю и нижнюю эпидерму, мезофилл, проводящие пучки (ксилема обращена к верхней стороне листа), склеренхиму (представлена у крупных пучков), паренхимные обкладочные клетки вокруг проводящих пучков.

Если столбчатая паренхима имеется с обеих сторон листа, при малом увеличении находят: верхнюю и нижнюю эпидерму, мезофилл (столбчатую и губчатую паренхиму), центральную жилку - проводящий пучок (ксилема обращена к верхней стороне листа), склеренхиму при пучках, колленхиму над и под пучком.

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Плод или семя

Сначала плоды и семена рассматривают под лупой или стереоскопическим микроскопом, а затем уже приступают к изучению микропрепарата.

Боб (многосемянный плод, семя – с запасными продуктами в зародыше).

При малом увеличении изучают перикарп (экзокарп, мезокарп и эндокарп) и части семени: спермодерму (эпидерму, гиподерму, паренхиму), семядоли (эпидерму, запасающую паренхиму).

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Зерновка (односемянный плод, семя – с запасными продуктами в эндосперме, перикарп слипается со спермодермой).

При малом увеличении находят: перикарп (околоплодник) и части семени: спермодерму, эндосперм (алейроновый слой, клетки с крахмалом), зародыш (стебелек, почечку, колеоптиль, семядолю–щиток, эпибласт, корешок, колеоризу).

При большом увеличении изучают строение каждой ткани.

Рисунок

После изучения препарата под микроскопом приступают к изготовлению рисунка.

Рисунок делают на листе чертежной бумаги формата А4 простым мягким карандашом. Размер рисунка выбирают таким образом, чтобы он позволил изобразить все необходимые детали. Все ткани на рисунке обозначают. Под рисунком должен быть номер и название.

Натуральный рисунок.

Выполняют для плода и семени, используя лупу или стереоскопический микроскоп с окулярной сеткой. Делают три рисунка плода и/или семени: с латеральной, вентральной и дорсальной сторон.

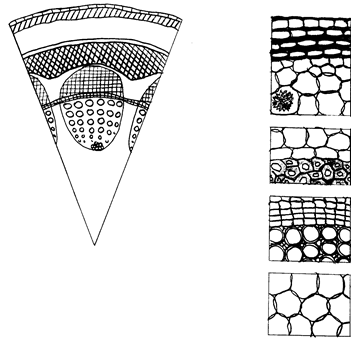

Схематичный рисунок.

Делают при малом увеличении. Сначала рисуют контур среза органа (для органов радиальной симметрии – сектор). Затем наносят границы тканей. При этом строго соблюдают масштаб: пропорции площадей отдельных тканей на рисунке должны соответствовать действительности. Для каждой ткани, кроме паренхимы и ксилемы, используют определенную штриховку. В ксилеме рисуют только крупные сосуды, паренхиму оставляют незаштрихованной (рис. 1 А).

Детальный рисунок.

Делают при большом увеличении. Рассматривают строение каждой ткани и зарисовывают несколько клеток. При этом также необходимо соблюдать масштаб: соотношение размеров клеток разных тканей должно соответствовать действительности (рис. 1 Б).

1’

1’

1 1

1 1

2

2

3 2

3 2

4

5 3

5 3

6 7

6 7

8 3’

8 3’

9

9

10

10

4

4

5

5

11

11

6

8

А

9

11

Б

Рис. 1. Микроскопическое строение стебля Aristolochia clematitis

А - схематический рисунок (х7х9)

Б - детальные расунки (х7х40)

1 - эпидерма

1’ - кутикула

2- колленхима

3- паренхима коры

3’- друза

4 - эндодерма

5 - склеренхима

6 - флоэма

7 - камбий межпучковый

8 - камбий пучковый

9 - ксилема

10 - паренхима сердцевинного луча

11 - паренхима сердцевины

Описание строения органа.

Изучив препарат при малом и большом увеличениях и сделав рисунки, приступают к описанию органа – называют тип структуры, основные блоки, их расположение, ткани, из которых они состоят, строение клеток этих тканей. При этом необходимо отметить особенности строения, связанные с условиями среды обитания.

Приложение 1

СПИСОК РАСТЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

| Вид растения | Значение | Микропреп. | |||

|

Отдел Angiospermophyta – Покрытосеменные, Цветковые Класс Dicotyledoneae – Двудольные Семейство Anacardiaceae - фисташковые | |||||

| Mangifera indica | манго индийское | пищ. | лист | ||

|

Семейство Apiaceae - сельдерейные | |||||

| Daucus sativus | морковь посевная | пищ., лек. | корень

| ||

| Heracleum sibiricum | борщевик сибирский | корм., лек. | стебель | ||

| Laser trilobum | лазурник трехлопастный | лек., дек. | стебель | ||

| Petroselinum sativum | петрушка посевная | пищ., лек. | корень | ||

|

Семейство Apocynaceae - кутровые | |||||

| Nerium oleander | олеандр обыкновенный | лек., дек. | стебель, корень, лист | ||

|

Семейство Araliaceae - аралиевые | |||||

| Hedera helix | плющ обыкновенный | дек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Asclepiadaceae - ластовневые | |||||

| Hoya carnosa | хойя мясистая | дек. | стебель, лист | ||

| Stapelia variegata | стапелия пестрая | дек. | стебель, корень | ||

|

Семейство Asteraceae - астровые | |||||

| Arctium lappa | лопух большой | лек. | стебель | ||

| Helianthus annuus | подсолнечник однолетний | пищ., лек. | стебель | ||

|

Семейство Brassicaceae - капустные | |||||

| Descurainia sophia | дескурайния софии | сорн., лек. | стебель, корень | ||

| Raphanus sativus | редька огородная | пищ., лек. | корень | ||

|

Семейство Cactaceae - кактусовые | |||||

| Pereskia sp. | переския | дек. | лист | ||

| Phyllocactus hybridus | филлокактус гибридный | дек. | стебель, корень | ||

|

Семейство Cannabinaceae - коноплевые | |||||

| Cannabis sativa | конопля посевная | техн., лек. | стебель | ||

| Humulus lupulus | хмель вьющийся | техн., лек. | стебель | ||

|

Семейство Casuarinaceae - казуариновые | |||||

| Casuarina equisetifolia | казуарина хвощелистная | дек. | стебель | ||

|

Семейство Chenopodiaceae – маревые | |||||

| Beta vulgaris | свекла обыкновенная | пищ., лек. | корень | ||

|

Семейство Convolvulaceae – вьюнковые | |||||

| Calystegia sepium | повой заборный | дек., лек. | стебель | ||

|

Семейство Cucurbitaceae - тыквенные | |||||

| Cucurbita pepo | тыква обыкновенная | пищ., лек. | стебель, корень | ||

|

Семейство Cuscutaceae - повиликовые | |||||

| Cuscuta sp. | повилика | сорн., лек. | корень | ||

|

Семейство Euphorbiaceae - молочайные | |||||

| Euphorbia splendens | молочай блестящий | дек. | стебель, лист | ||

| Euphorbia tirucallii | молочай тирукалли | лек., дек. | стебель | ||

|

Семейство Fabaceae - бобовые | |||||

| Arachis hypogea | арахис подземный | пищ. | стебель, корень, лист, плод | ||

| Medicago sativa | люцерна посевная | корм. | стебель | ||

| Phaseolus vulgaris | фасоль обыкновенная | пищ., лек. | плод | ||

| Trifolium pratense | клевер луговой | корм., лек. | стебель | ||

|

Семейство Gesneriaceae – геснериевые | |||||

| Columnea gloriosa | колумнея славная | дек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Lamiaceae - яснотковые | |||||

| Betonica officinalis | буквица лекарственная | лек. | стебель | ||

| Leonurus cardiaca | пустырник сердечный | лек. | стебель | ||

|

Семейство Lauraceae - лавровые | |||||

| Laurus nobilis | лавр благородный | пищ., лек. | лист | ||

| Persea americana | авокадо американское | пищ., лек. | лист | ||

|

Семейство Linaceae - леновые | |||||

| Linum usitatissimum | лен обыкновенный | техн., лек. | стебель | ||

|

Семейство Magnoliaceae - магнолиевые | |||||

| Magnolia grandiflora | магнолия крупноцветковая | дек., лек. | лист | ||

|

Семейство Malvaceae - мальвовые | |||||

| Abutilon avicennae | канатник теофраста | техн. | стебель | ||

| Gossipium hirsutum | хлопчатник упланд | техн., лек. | стебель, корень, лист | ||

| Hibiscus cannabinus | кенаф | техн. | стебель | ||

|

Семейство Moraceae - тутовые | |||||

| Ficus benghalensis | фикус бенгальский, баньян | техн. | стебель | ||

| Ficus carica | инжир, смоковница | пищ., лек. | стебель, лист | ||

| Ficus elastica | фикус каучуконосный | дек., техн. | стебель | ||

| Ficus macrophylla | фикус крупнолистный | дек., техн. | стебель | ||

| Ficus pumila | фикус карликовый | дек., техн. | стебель | ||

| Ficus retusa | фикус притупленный | дек., техн. | стебель | ||

| Ficus rubiginosa | фикус ржаволистный | дек., техн. | стебель | ||

|

Семейство Oleaceae - маслинные | |||||

| Olea europaea | маслина культурная | пищ., лек. | лист | ||

|

Семейство Polemoniaceae - синюховые | |||||

| Polemonium coeruleum | синюха голубая | лек. | стебель | ||

|

Семейство Proteaceae - протейные | |||||

| Banksia ericoides | банксия вересковидная | дек. | стебель, лист | ||

| Banksia serrata | банксия пильчатая | дек. | стебель, лист | ||

| Grevillea robusta | гревиллея мощная | дек. | стебель, лист | ||

| Lomatia stilaefolia | ломатия | дек. | лист | ||

|

Семейство Rosaceae - розанные | |||||

| Rosa canina | шиповник собачий | лек., декоративн. | стебель | ||

|

Семейство Rubiaceae - мареновые | |||||

| Coffea arabica | кофе аравийский | пищ., лек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Rutaceae - рутовые | |||||

| Citrus limon | лимон | пищ., лек. | стебель | ||

| Citrus sinensis | апельсин китайский | пищ. лек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Salicaceae - ивовые | |||||

| Populus tremula | осина | лек., техн. | корень | ||

|

Семейство Shisandraceae - лимонниковые | |||||

| Shisandra sinensis | лимонник китайский | лек., дек. | стебель | ||

|

Семейство Scrophulariaceae – норичниковые | |||||

| Scrophularia nodosa | норичник шишковатый | лек. | стебель | ||

|

Семейство Solanaceae - пасленовые | |||||

| Solanum tuberosum | картофель обыкновенный | пищ., лек. | стебель | ||

|

Семейство Sterculiaceae - стеркулиевые | |||||

| Cola acuminata | кола заостренная | пищ., лек. | лист | ||

| Theobroma cacao | какао настоящее | пищ., лек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Theaceae - чайные | |||||

| Thea sinensis | чай китайский | пищ., лек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Valerianaceae - валерьяновые | |||||

| Valeriana officinalis | валерьяна лекарственная | лек. | корень | ||

|

Семейство Vitaceae - виноградные | |||||

| Partenocissus sp. | партеноциссус | дек. | стебель, лист | ||

| Tetrastigma sp. | тетрастигма | дек. | стебель, лист | ||

| Vitis vinifera | виноград культурный | пищ., лек. | стебель, лист | ||

|

Класс Monocotyledoneae – Однодольные Семейство Araceae - ароидные | |||||

| Scindapsus aureus | сциндапсус золотистый | дек. | стебель, лист | ||

| Syngonium auritum | сингониум ушковатый | дек. | лист | ||

|

Семейство Bromeliaceae - бромелиевые | |||||

| Ananas comosus | ананас | пищ., лек. | лист | ||

| Billbergia sp. | биллбергия | дек. | лист | ||

| Tillandsia unseoides | «луизианский мох» | техн. | лист | ||

|

Семейство Dracaenaceae - драценовые | |||||

| Dracaena sp. | драцена | дек., техн. | стебель | ||

| Sansevieria sp. | сансевьера | дек., техн. | лист | ||

|

Семейство Iridaceae - ирисовые | |||||

| Iris germanica | ирис германский | дек., лек. | лист | ||

| Iris pseudocorus | ирис болотный | дек., лек. | лист | ||

|

Семейство Orchidaceae - орхидные | |||||

| Orchis sp. | ятрышник | дек., лек. | стебель, корень, лист | ||

|

Семейство Palmae - пальмовые | |||||

| Caryota urens | кариота жгучая | дек. | лист | ||

| Chamaerops humilis | хамеропс приземистый | техн. | стебель, лист | ||

| Phoenix dactylifera | пальма финиковая | пищ., лек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Pandanaceae - пандановые | |||||

| Pandanus vittkii | пандан | дек. | стебель | ||

|

Семейство Poaceae - мятликовые | |||||

| Avena sativa | овес посевной | пищ., лек. | стебель, корень, лист, плод | ||

| Hordeum vulgare | ячмень обыкновенный | пищ., лек. | плод | ||

| Nardus stricta | белоус торчащий | корм. | лист | ||

| Oryza sativa | рис посевной | пищ., лек. | корень, лист | ||

| Phyllostachys sp. | филлостахис | техн. | стебель | ||

| Saccharum officinarum | сахарный тростник съедобный | пищ., корм. | стебель, лист | ||

| Triticum aestivum | пшеница мягкая | пищ., лек. | стебель, корень, лист, плод | ||

| Zea mays | кукуруза | пищ., корм., лек. | стебель, корень, лист, плод | ||

|

Отдел Gymnospermophyta – Голосеменные Семейство Cupressaceae - кипарисовые | |||||

| Juniperus sp. | можжевельник | дек., техн., лек. | стебель | ||

|

Семейство Ginkgoaceae - гинкговые | |||||

| Ginkgo biloba | гинкго двулопастный | дек., лек. | лист | ||

|

Семейство Pinaceae - сосновые | |||||

| Cedrus deodara | кедр гималайский | дек., техн. | лист | ||

| Picea abies | ель европейская | техн., лек. | стебель | ||

| Pinus canariensis | сосна канарская | техн., лек. | лист | ||

| Pinus sylvestris | сосна обыкновенная | техн., лек. | стебель, лист | ||

|

Семейство Podocarpaceae - подокарповые | |||||

| Podocarpus sp. | подокарп | дек., техн. | лист | ||

|

Семейство Potamogetonaceae – рдестовые | |||||

| Potamogeton natans | рдест плавающий | корм. | стебель | ||

|

Отдел Polypodiophyta – Папоротниковидные Семейство Cyatheaceae - циатейные | |||||

| Pteridium aquilinum | орляк обыкновенный | пищ, лек. | стебель | ||

|

Семейство Davalliaceae - даваллиевые | |||||

| Nephrolepis sp. | нефролепис | дек. | корень | ||

|

Отдел Equisetophyta – Хвощевидные Семейство Equisetaceae - хвощевые | |||||

| Equisetum hiemale | хвощ зимующий | лек., техн. | стебель | ||

|

Отдел Lycopodiophyta – Плауновидные Семейство Lycopodiaceae- плауновые | |||||

| Lycopodium clavatum | плаун булавовидный | лек., техническ. | стебель | ||

|

Отдел Psilotophyta – Псилотовидные Семейство Psilotaceae - псилотовые | |||||

| Psilotum sp. | псилот | дек. | стебель | ||

Приложение 2

|

|

|