|

Экспериментальная установка

|

|

|

|

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине

«Тепломассообмен» для студентов направления

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

по дисциплине «Теплотехника» для студентов направления

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» и специальности 21.05.04.00 «Горное дело»

специализации 21.05.04.10 «Электрификация и автоматизация горного производства» всех форм обучения

Составители Е.Ю. Темникова

А.Р. Богомолов

С.А. Шевырев

Рассмотрены и утверждены

на заседании кафедры ТЭ

Протокол № 5 от 09.12.2015 г.

Рекомендованы к печати

учебно-методической комиссией

направления 13.03.01

Протокол № 5 от 09.12.2015 г.

Электронная копия

находится в библиотеке КузГТУ

Кемерово 2015

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является экспериментальное определение удельной теплоемкости атмосферного воздуха.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для характеристики тепловых свойств газа, как и всякого другого тела, пользуются величиной, называемой теплоемкостью.

Теплоемкость тела – это количество тепла, которое необходимо подвести или отнять у тела для изменения его температуры на один градус.

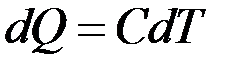

Количество тепла, dQ подведенное к газу или отведенное от него в каком-либо процессе, можно выразить через приращение температуры dT этого тела:

, (1)

, (1)

где C – (полная) теплоемкость тела или газа, Дж/К.

Полной теплоемкостью вещества практически не пользуются ввиду ее зависимости от количества вещества. Поэтому обычно теплоемкость относят к некоторой количественной единице газа, в этом случае теплоемкость называют удельной.

|

|

|

В зависимости от количественной единицы различают удельные теплоемкости: массовую – c, Дж/(кг∙К); объемную – cʹ, Дж/(м3∙K); мольную – μc, Дж/(моль∙К).

Теплоемкость, отнесенную к 1 кг газа, называют массовой и обозначают c, Дж/(кг∙К);

Теплоемкость, отнесенную к 1 м3 газа при нормальных физических условиях, т.е. при давлении 101325 Па и температуре 0°C, называют объемной и обозначают буквой  , Дж/(м3∙К).

, Дж/(м3∙К).

Теплоемкость, отнесенную к 1 кмолю газа, называют мольной и обозначают μ c, Дж/(кмоль∙К).

Связь между перечисленными теплоемкостями выражается следующими соотношениями:

,

,

где M – масса газа, кг; ρ – плотность газа, кг/м³; μ– молекулярная масса, кг/моль.

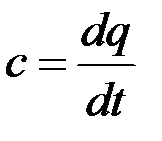

Бывает теплоемкость истинная и средняя. Истинная теплоемкость – это производная от количества теплоты, подводимого к телу в процессе нагрева, по температуре этого тела

.

.

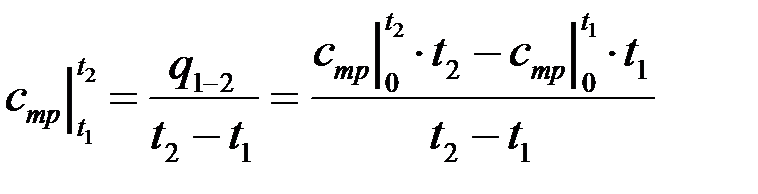

А средняя теплоемкость – отношение теплоты к конечной разности температур:

, (3)

, (3)

где  - удельная средняя изобарная теплоемкость в интервале температур от t1 до t2.

- удельная средняя изобарная теплоемкость в интервале температур от t1 до t2.

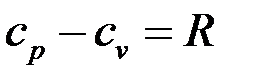

В различных процессах теплоемкость может принимать самые разные значения от –∞ до +∞. Кроме того, теплоемкость в реальных процессах не остается постоянной, а зависит от температуры и давления газа. Особую роль в термодинамике играют значения теплоемкости для двух наиболее хорошо изученных процессов: изобарного p = const и изохорного v = const. Принадлежность к тому или иному процессу указывается индексом: cp – удельная массовая изобарная, Дж/(кг∙К); cv – удельная массовая изохорная. Зависимость между ними вытекает из уравнения Майера

, (2)

, (2)

где R – удельная газовая постоянная, Дж/(кг∙К).

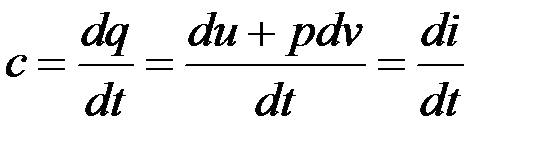

Изобарной теплоемкостью называют количество теплоты, подведенной к телу при постоянном давлении с изменением его температуры на 1 градус. Изобарная теплоемкость характеризует темп роста энтальпии при повышении температуры

|

|

|

.

.

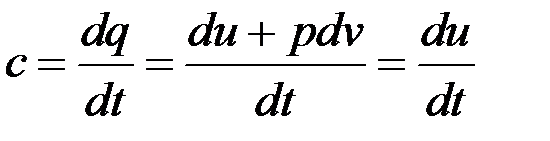

Изохорной теплоемкостью называют количество теплоты, подведенной к телу при постоянном объеме с изменением его температуры на 1 градус. Изохорная теплоемкость характеризует темп роста внутренней энергии при повышении температуры

.

.

Изложенное показывает, что теплоемкость не является параметром состояния рабочего тела, а является функцией состояния и процесса.

В атмосферном воздухе при обычных условиях всегда содержится некоторое количество водяного пара. Поэтому смесь сухого воздуха и водяного пара называют влажным воздухом.

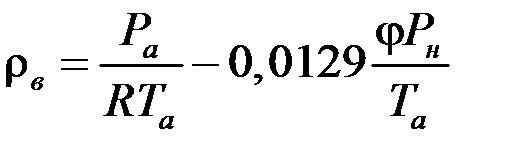

Плотность влажного воздуха зависит от атмосферного давления, температуры и относительной влажности. Расчет плотности влажного воздуха (кг/м3) ведут по формулам, полученным для идеальных газов [1]:

, (4)

, (4)

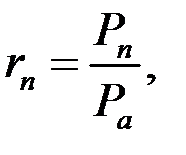

где Pa – атмосферное давление, Па; R – удельная газовая постоянная, Дж/(кг∙К), для воздуха равная 287 Дж/(кг∙К); Ta – температура атмосферного воздуха, К; φ – относительная влажность воздуха, доли единицы; Pн – давление насыщенного водяного пара при температуре атмосферного воздуха, Па, определяется по таблицам для насыщенного водяного пара [1] или в приложении табл. 3.

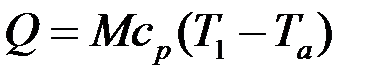

Изобарная теплоемкость влажного воздуха определяется по уравнению количества теплоты, воспринимаемого рабочим телом в единицу времени, Вт:

, (5)

, (5)

где M – массовый расход воздуха, кг/с; cp –массовая изобарная теплоемкость влажного воздуха в интервале температур T 1 – Ta, Дж/(кг∙К); Ta, T 1 – температура атмосферного воздуха и воздуха, воспринявшего теплоту в изобарном процессе, К.

Массовый расход влажного воздуха определяется по известному объемному расходу и плотности влажного воздуха:

, (6)

, (6)

где V 0– объемный расход воздуха при нормальных условиях, м3/с.

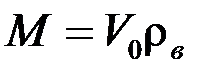

Из уравнений (4-6) можно получить уравнение (7) для расчета изобарной теплоемкости атмосферного (влажного) воздуха по опытным данным эксперимента:

. (7)

. (7)

где T 1, Ta – температура воздуха на выходе и входе в установку в условиях эксперимента.

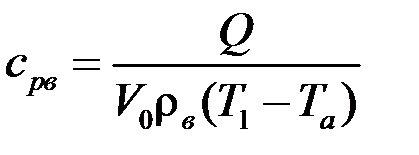

Теплоемкость влажного воздуха можно определить по справочным данным, принимая влажный воздух, как смесь сухого воздуха и водяного пара по уравнению

(8)

(8)

где mп, mс – массовые доли водяного пара и сухого воздуха в смеси, кг/кг; cрп, cрс – удельные изобарные массовые теплоемкости водяного пара и сухого воздуха, определяемые по справочным данным, Дж/(кг∙К) (см. приложение табл. 4, 5).

|

|

|

Массовые доли водяного пара и воздуха определяются по объемным долям:

,

,  (9)

(9)

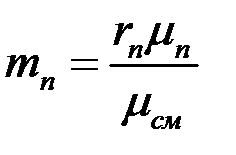

где μп – молекулярная масса водяного пара, μп = 18 кг/кмоль; μсм – молекулярная масса смеси, находится по уравнению

, (10)

, (10)

где μс – молекулярная масса сухого воздуха, μс =29 кг/кмоль; rп – объемная доля водяного пара в смеси, м3/м3.

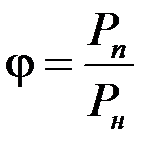

Объемная доля водяного пара в смеси находится по соотношению

(11)

(11)

где Pа – атмосферное давление, Па; Pп – парциальное давление водяного пара в атмосферном воздухе, определяется по относительной влажности φ, Па.

Относительная влажность воздуха измеряется с помощью психрометра – прибора, состоящего из двух термометров. Чувствительная часть одного из них обернута влажной тканью, вследствие чего показания сухого и мокрого термометров различны.

В зависимости от психрометрической разности (tс – tм) и показания сухого термометра tс, °C, по специальной таблице определяют относительную влажность воздуха φ.

Относительная влажность может быть приближенно определена из формулы

. (12)

. (12)

Откуда Pп= φ Pн. Заменив в формуле (11) Pп получаем выражение для определения объемной доли водяного пара через относительную влажность воздуха.

. (13)

. (13)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

| Рис.1. Принципиальная схема лабораторного стенда: 1 – осевой вентилятор; 2 – пластмассовая труба; 3 – термопары; 4 – двухканальный измеритель-регулятор ТРМ202. 5 – электрический нагреватель воздуха; 6 – ваттметр; 7 – регулятор напряжения; 8, 9 – выключатели |

| ~220В ввB |

| ЛАТР |

| W |

| ИР |

Схема экспериментальной установки для исследований теплоемкости воздуха представлена на рис. 1.

Установка состоит из пластмассовой трубы 2, в которой размещен электрический нагреватель 5. Мощность нагревателя регулируется ЛАТРом 7 и измеряется с помощью ваттметра 6. Подача воздуха в трубу осуществляется вентилятором 1, скорость которого постоянна и равна 0,7 м/с (соответственно постоянный объемный расход воздуха в установке Vоп =5,6∙10-3 м3/с). Температура воздуха на входе и выходе трубы измеряется двухканальным измерителем-регулятором 4 с помощью термопар 3.

|

|

|

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Методика эксперимента

Измерить параметры окружающей среды: давление – по барометру, температуру – по термометру, влажность – по психрометру.

ВНИМАНИЕ! Перед подачей напряжения на установку, ЛАТР 7 вывести в нулевое положение.

Выключателем 8 включить вентилятор 1, затем выключателем 9 – электронагреватель 5.

Штепсельной вилкой подать напряжение 220 В на измеритель-регулятор 4. Установить ЛАТРом 7 произвольное напряжение до 100 В на электронагревателе 5.

Нагрев вести до достижения установившегося температурного режима T =const. Режим считается установившимся, когда прекращается изменение показаний температуры (термопар 7) на выходе из стенда.

С момента достижения установившегося температурного режима, снимаются показания контрольно-измерительных приборов: мощность W электронагревателя, температура воздуха в системе T 1. Все данные заносятся в табл. 1 приложения.

|

|

|