|

Терминалы и принципы преобразования информации 61

|

|

|

|

Все типы кодов образуют 5 категорий сообщений:

- сообщения фазы соединения, используемые в процедурах создания соединения (например, сообщение setup, которое посылается пользователем к АТС или АТС к пользователю в качестве запроса соединения;

- сообщения, передаваемые в фазе установления соединения (например, сообщение, которое может быть отправлено во время разговора/передачи данных для пересылки информации «пользователь- пользователь»);

- сообщение фазы разъединения (например, сообщение disconnect, которое посылается пользователем к АТС (или АТС к пользователю), чтобы инициировать процедуру освобождения ресурсов, занятых в соединении);

- прочие сообщения (например, сообщение information, которое может быть отправлено пользователем или АТС для передачи дополнительной информации);

- национальные сообщения с кодом типа сообщения 0000 0000, обозначающим, что следующее поле является полем типа сообщения, который определен оператором сети.

Форматы сигналов

Рассмотренные выше сигналы могут передаваться в виде однобайтовых сообщений. Существуют два типа однобайтовых информационных элементов.

Тип 1 показан на рис. 1.53. Здесь значение указателя однобайтового сообщения, равное 1, сохраняется. Оставшаяся часть байта используется исключительно в качестве идентификатора информационного элемента.

Тип 2 изображен на рис. 1.54.

Значение бита 8, равное 1, указывает, что элемент относится к типу однобайтовых; биты 5-7 используются в качестве идентификатора элемента. В битах 1-4 кодируется содержимое информационного элемента.

Однако для установления соединения необходимы сигналы, содержащие больший объем информации. Поэтому кроме этих форматов с ограниченной информационностью существует информационный формат переменной длины, который позволяет передать вместе с именем сигнала дополнительную информацию (рис. 1.55).

|

|

|

Восьмой бит первого байта равный 0 указывает на то, что формат переменный. Назначение остальных байтов указано на рис. 1.55.

Рассмотрим некоторые примеры.

Информационный элемент «средства доставки информации» (bearer capability) (рис. 1.56) отражает характеристики средств доставки, запрашиваемые у сети вызывающим пользователем. Этот информационный элемент вставляется в сообщение и посылается вызывающей стороне с целью обеспечения согласованной работы терминалов. Например, если на исходящей стороне речевой сигнал преобразуется в цифровую форму с помощью определенного алгоритма кодирования, то, чтобы принимающая сторона была в состоянии декодировать цифровой сигнал правильно и произвести его обратное преобразование в аналоговый сигнал, ей должно быть известно, как сигнал кодировался на передающем конце.

В информационном элементе средства доставки информации содержатся:

- сведения о службах (речь 3,1 или 7 кГц, факс гр. 2, факс гр. 3 и т.д.), перечисленные в 1.3.1;

- режим переноса информации — коммутация каналов или пакетов;

- пропускная способность канала (64 кбит/с, 128 кбит/с);

- стандарт кодирования;

- протокол обработки информации пользователя (стандарт адаптации скоростей, алгоритм сжатия и т.п.);

- скорость передачи данных терминалом пользователя.

Структура информационного элемента средства доставки информации приведена на рис. 1.56.

Рис. 1.56. Информационный элемент «средства доставки информации»:

Ext — здесь и далее бит расширения: 1 — указывает на то, что поле длины 1 байт;

О — указывает на то, что поле длины 2 байта

Рассмотрим значения полей:

Параметр стандарт кодирования (coding standard) присутствует не только в поле информационного элемента «средства доставки информации», но и в некоторых других информационных элементах. Значения этого параметра: 00 — стандарт ITU-T; 10 — национальный стандарт; 11 — специальный сетевой стандарт.

|

|

|

Параметр вид информации (information transfer capability) принимает одно из следующих значений: 00000 — речь, 01000 — неограниченная цифровая информация; 01001 — ограниченная цифровая информация; 10000 — аудио в полосе 3,1 кГц.

Параметр режим передачи (transfer mode) кодируется следующим образом;

10 — пакетный режим;

00 — канальный режим.

Параметр скорость передачи информации (information transfer rate) может иметь, в частности, такие значения:

00000 — пакетный режим;

10000 — канальный режим 64 кбит/с; 10011 — канальный режим 384 кбит/с.

Параметр обработка информации пользователя, уровень 1 (user information layer 1 protocol) может принимать, например, значения:

00001 — адаптация скоростей согласно рекомендациям V.110 и Х.30 ITU-T;

10 — кодирование по µ-закону;

11 — кодирование по закону А.

Параметр скорость передачи информации терминалом пользователя (user rate) присутствует только тогда, когда предыдущий параметр имеет значение 00001. В этом случае, например, скорости 56 кбит/с соответствует код 01111.

Обозначенная на рис. 1.56 служебная информация содержит две характеристики. Параметр синхр./асинх. может принимать значения: 0 — синхронные данные; 1 — асинхронные данные. Параметр соглашение о передаче звуковых сигналов (СП) может принимать значения: 0 — передача невозможна; 1 — передача возможна.

Структура информационного элемента номер вызываемого и вызывающего абонентов (called and calling party number) показана на рис. 1.57.

Рис. 1.57. Формат информационного элемента «номера абонента»

Рассматриваемый информационный элемент содержит сведения о типе номера (международный, междугородный, местный) и о плане нумерации. Наиболее часто используется национальный план нумерации, обычно соответствующий рекомендациям ITU-T E.164 и ЕЛ 63. Могут использоваться и другие планы нумерации, такие как Х.121 (общий план нумерации, используемый в сетях передачи данных), F.69 (телексный план нумерации) или частный план нумерации ведомственной сети.

Параметр тип номера может иметь значения:

001 — международный номер;

10 — национальный номер;

|

|

|

11 — номер сетевой службы (оператора).

Возможное значение параметра идентификация плана нумерации:

0001 — план нумерации ISDN/телефонная сеть общего пользования.

Каждая цифра номера кодируется как символ семибитового международного алфавита и занимает один байт.

Если номер принадлежит вызывающему абоненту, то он содержит, кроме рассмотренных выше, следующие параметры:

Индикатор представления:

0 — представление разрешается (номер вызывающего абонента);

1 — представление ограничено.

Индикатор верификации (номера вызывающего пользователя):

0 — задан пользователем, сетью не проверялся;

1 — задан пользователем, проверен сетью;

10 — задан пользователем, проверить не удалось;

11 — задан сетью.

Верификация номера имеет большое значение в соединениях с терминальным оборудованием, которое не обслуживается персоналом (компьютеры, устройства факсимильной связи) и используется для приема вызовов.

Информационный элемент идентификация канала (channel identification) указывает тот канал, который в интерфейсе должен использоваться для связи (рис. 1.58).

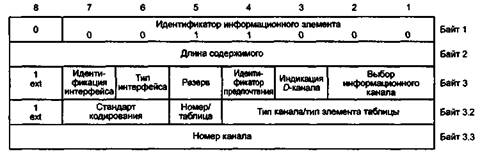

Рис. 1.58. Информационный элемент «идентификация канала»

В данном элементе содержится следующая информация:

- интерфейс базовый (BRI) или первичный(РRI);

- идентифицированный канал является или не является D-каналом;

- идентифицированный канал является B1-каналом или B2-каналом;

- идентифицированный канал является блоком каналов НО (6 каналов по 64 кбит/с с общей скоростью 384 кбит/с), Я10 (23 канала по 64 кбит/с с общей скоростью 1472 кбит/с), H11 (24 канала по 64 кбит/с с общей скоростью 1536 кбит/с), H12 (30 каналов по 64 кбит/с с общей скоростью 1920 кбит/с), т.е. блоком каналов повышенной скорости.

На аналогичных принципах строятся и другие информационные элементы. Детально с большинством их форматов можно ознакомиться в [20].

Обеспечение достоверности

Выше были рассмотрены вопросы передачи необходимой информации для обеспечения процессов, возникающих при обслуживании вызовов в ISDN. Однако для устойчивой передачи в условиях помех необходимо добавление служебной информации для обеспечения достоверности получаемых сигналов, что осуществляют процедуры на уровне 2. Принцип построения структуры сигнальной единицы с учетом уровня 2 показан на рис. 1.59. (Здесь и далее под сигнальной единицей понимается группа бит, оформленная в информационный блок (например, кадр), используемая для транспортировки по каналу.)

|

|

|

Этот формат дополняет информацией управления и защиты основное информационное поле. В первую очередь используется информация, полученная при инсталляции (рис. 1.60). Она содержится в адресном поле и позволяет процессу управления определить номер терминала и функции аппаратуры, реализующей заказанный сервис.

Рис. 1.60.Вид адресного поля

Входящие в это поле TEI и SAPI уже подробно рассматривались. Остается лишь дополнить их небольшим числом признаков.

Бит расширения (ЕА — Extended Address bit) — признак, служащий для гибкого увеличения длины адресного поля. Бит расширения в первом байте адреса указывает на то, что за ним следует другой байт. Бит расширения во втором байте, имеющий значение 1, указывает на то, что байт 2 в адресном поле является последним. Для увеличения размера адресного поля значение бита расширения во втором байте устанавливается равным 0, что указывает на существование третьего байта, который будет заканчиваться значением бита ЕА = 1. Таким образом, увеличение размера адресного поля не влияет на остальную часть кадра.

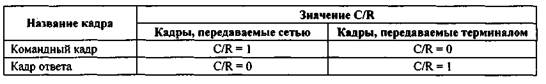

Бит идентификации команды/ответа (C/R — Command/Response bit). Этот признак позволяет отличить команду от ответа на команду. Если кадр «команда», адресное поле идентифицирует получателя, а если кадр «ответ», то адресное поле идентифицирует отправителя.

Отправителем или получателем могут быть как сеть, так и терминальное оборудование. Признаки противоположных значений имеют инверсный смысл. Значения бита C/R приведены в табл. 1.14.

Таблица 1.14. Значения бита C/R

Для отделения одного пакета от другого каждый из них разделяется флагом F, который имеет вид: 01111110. Если в информации встречается такая комбинация, то после передачи 5 единиц обязательно вставляется ноль. На приемном конце после приема 5 единиц 0 необходимо удалить.

Два последних байта в структуре кадра содержат 16-битовое поле проверочной комбинации кадра (FCS — Frame Check Sequence). Эта комбинация позволяет определить наличие ошибок в кадре.

Вся информация защищается с помощью специального циклического кода. Принцип защиты состоит в том, что вся передаваемая информация представляется в виде полинома степени п с двоичными коэффициентами.

аnхn + аn-1хn-1+...+a0x0,

где аn, аn-1,..., a0 — двоичные значения битов информации; xn, xn-1,..., x0.— условные переменные, указывающие место битов в информационном блоке.

|

|

|

При делении его на заранее заданный простейший полином, не имеющей делителей, называемый образующий полином, получается остаток меньшей степени, чем образующий полином. Он передается на приемный конец. После получения информации (сигнальных единиц) полученный остаток алгебраически суммируется с полиномом, образованным из сигнальных единиц. В результате деления на приемном конце должен получиться нулевой остаток. Если он отличается от нуля, то это сигнал об искажении, а величина остатка может указывать на величину искажения.

Условно пояснить этот принцип можно на примере обычных чисел. Предположим, что по каналу передается не двоичная информация, а десятичные числа. Выберем в качестве образующего числа простое число 5. Тогда при делении на это число остаток может иметь значения 0, 1,2, 3, 4. Например, передается информация, закодированная числом 16. Тогда на передающем конце путем деления мы получаем остаток 1 и передаем его на приемный конец, где, получив число 16, вычитают остаток 1 и при делении получают остаток ноль. Если число получено с искажением, например, 17, то остаток будет равен 1, что говорит о том, что исходное число искажено на единицу. Заметим, что такая защита имеет предел, если мы получим число 21, т.е. отличающееся от истинного на величину образующего числа, то на приемном конце после вычитания получится нулевой остаток и искажение не будет замечено. Если величина достигнет большего значения, то в случае применения восстанавливающего алгоритма получится другое число.

Если вернуться к побитному представлению, то образующие полиномы выбираются, например, 16-й степени. В этом случае говорят, что полином позволяет обнаружить 16-кратную ошибку. Величина полинома выбирается исходя из показателя «число ошибок в канале».

Заметим, что в любой аппаратуре сигнализации ставится анализатор канала, который определяет число ошибок за единицу времени. Если это число выше нормы, то канал может быть заблокирован. При ухудшении качества работы каналов это может привести к блокировке целых направлений и станций.

Из сказанного можно сделать вывод, что для защиты информации требуется в формате отвести 16 битов (2 байта). Сама процедура заключается в определении остатка от деления произведения xk(x15 + х14 +... +х+ 1) на образующий полином х]6 + х12 + х5 + 1, где к — число битов кадра между последним битом открывающего флага и первым битом проверочной комбинации. Это действие состоит в делении числа, изображающего кадр, перенесенный на к разрядов, на простейший полином, т.е. полином, не разлагающийся на делители и представляющий собой эквивалент простого числа. После чего путем деления информации на простейший полином выделяется остаток и прибавляется к предыдущему результату. Сумма этих остатков передается в соответствующем поле формата. На приемном конце последовательность данных, представленная в виде двоичного полинома, делится на образующий простейший полином. При этом остаток равен постоянному заранее заданному числу (а не нулю, как это сделано в учебном примере). Если в принятой информации нет искажений, этот остаток представляет число 00011101 00001111.

После того, как введен механизм определения ошибки, необходимо создать механизм улучшения достоверности. Это достигается путем повторной передачи информации.

Вся переданная информация временно сохраняется в буфере, который рассчитывается на некоторое число сигнальных единиц, например, на 128. Информация, передаваемая в канал последовательно, записывается в этот буфер и нумеруется циклически N(S) = 0, 1,..., 127 и далее снова 0, 1,... Она сохраняется до получения с приемного конца подтверждения о правильном приеме. Подтверждение должно содержаться в информации, которая передается с приемного конца в виде обратного циклического номера. На приемном конце этот номер должен отличаться на единицу от последнего принятого. После этого информация считается принятой, и информационное поле передается на следующие уровни обработки. Подтверждение происходит путем передачи обратного циклического номера [N(R)], который на единицу больше (по модулю 128), чем прямой циклический номер N(S). Если разрыв между номерами больше, то приемник игнорирует принятую информацию, прошедшую проверку, и формирует сигнал запроса повторной передачи. Передающая сторона начинает передачу с нарушенного кадра. Для реализации этого алгоритма требуется в поле управления передавать с каждой сигнальной единицей (пакетом) его циклический номер. В обратном сообщении необходимо иметь номер подтверждаемой сигнальной единицы и признак подтверждения.

В процессе обмена номера передаваемой и подтверждаемой единицы передаются в одном формате. Например, передается вторая сигнальная единица, а подтверждается первая. Чтобы дать время на распространение и обработку, допускается определенное расстояние между передачей и подтверждением. Например, передается третья единица, а подтверждается первая. Такое опережение не допускается только в тех случаях, когда приходит информация, номер которой превышает заданное значение. Если информации нет, то передается «пустая» единица, т.е. не содержащая информации. Но при необходимости она также может содержать подтверждение полученной информации.

На рис. 1.61 приведен пример работы системы при нарушении структуры кадра из-за наличия ошибки в канале.

Рис. 1.61. Исправление ошибок в информационном кадре

Кроме основной информации, которая передается в нормальном режиме функционирования (I-кадр) и достоверность которой гарантируется специальными процедурами, для нормального функционирования ISDN необходим ряд сообщений для управления соединением и аппаратурой. Эти сообщения составляют два класса — управляющие кадры (S) и ненумерованные кадры (UI). Управляющий кадр содержит только коды сигналов. Например, если аппаратура не в состоянии принимать основную информацию, посылается S-кадр «к приему не готов» (RNR). Когда связь восстанавливается, передается кадр «к приему готов» (RR). Как указывалось (см. рис. 1.61), S-кадр может использоваться для перезапроса информации, принятой с искажением. Для этого используется сигнал REJ («отказ-перезапрос»). Управляющие кадры не содержат прямого циклического номера N(S), но содержат поле обратного циклического номера N(R) для подтверждения принятых информационных кадров.

Ненумерованный кадр UI используется в ситуациях начальной настройки и в случае аварий. Например, когда невозможна синхронная передача передающей стороной, предлагается асинхронный режим работы (SABME — Set Asynchronous Balanced Mode Extended), точнее, одно из подмножеств — расширенный асинхронный балансный режим. В этом множестве кадров имеется один кадр, в котором записана информация (кадр UI). Возможные значения кадров в сигнальной системе DSS-1 приведены в табл. 1.15.

Таблица 1.15. Основные типы кадров в системе DSS-1

| Тип кадра | Команда | Ответ | Описание |

| Информационный (/) | Информация | - | Используется в режиме с подтверждением для передачи нумерованных кадров, содержащих информационные поля с сообщением уровня 3 |

| Управляющий (5) | Отказ — перезапрос (REJ — reject) | К приему готов (RR — receive ready) | Используется для указания готовности встречной стороны к приему I-кадра или подтверждения ранее полученного I-кадра |

| К приему не готов (RNR) | К приему не готов (RNR) | Используется для указания неготовности встречной стороны к приему 1-кадра | |

| Отказ — перезапрос (REJ — reject) | Отказ перезапроса (REJ — reject) | Используется для запроса повторной передачи 1-кадра | |

| Ненумерованный (UI) | Ненумерованная информация (UI — unnumbered information) | - | Используется в режиме передачи без подтверждения |

| - | Отключено (DM — disconnected mode) | - | |

| Установка расширенного асинхронного балансного режима (SABME) | - | Используется для начальной установки режима с подтверждением | |

| - | Отказ от кадра (FRMR —frame reject) | - | |

| Разъединение (DISC — disconnect) | - | Используется для прекращения режима с подтверждением | |

| - | Ненумерованное подтверждение (UA — unnumbered ask) | Используется для приема команд установки режима, например, SABME, DISC |

|

|

|