|

Спорт в свободное время студентов

|

|

|

|

Спорт в свободное время — неотъемлемая часть физического воспитания студентов. Такие занятия проходят на самодеятельной основе, без каких-либо условий и ограничений для студентов. В свободное время студенты могут заниматься в спортивных секциях, группах подготовки по отдельным видам спорта, включая шахматы, шашки, стрельбу, технические виды спорта (авиамодельный, планерный спорт, авто- и мотоспорт). Эти секции организуются и финансируются в вузах ректоратом, общественными организациями, коммерческими структурами, спонсорами.. Инициаторами организации таких секционных занятий, определения их спортивного профиля чаще всего выступают сами студенты.

Самостоятельные занятия — одна из форм спортивной подготовки. В некоторых видах спорта такая подготовка позволяет значительно сократить временные затраты на организованные тренировочные занятия и проводить их в наиболее удобное время. Самостоятельная спортивная подготовка не исключает возможность участия во внутривузовских и вневузовских студенческих соревнованиях.

Обоснование индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений

Кто из молодых людей не желал бы иметь стройную фигуру, быть сильным, выносливым, ловким, не уступать друзьям и в спортивных упражнениях, и в танцевальных движениях, и в труде. Все это играет не последнюю роль в самоутверждении молодого человека среди своих сверстников, в учебном и трудовом коллективе. Но очень редко все эти качества человеку достаются от природы.

Известный ученый морфолог М.Ф. Иваницкий писал, что человек рождается лишь с задатком таких природных дарований, которые определяют красоту человеческого тела и соразмерности всех его частей, легкость и согласованность движений, физическую силу, гармоническое развитие. А вот для полного расцвета и созревания все эти природные дарования нуждаются в активном развитии и совершенствовании.

|

|

|

В условиях, когда двигательная активность человека ограничена особенностями труда и быта, именно регулярные занятия физическими упражнениями и различными видами спорта помогают раскрыться природным задаткам и способностям молодого человека. Такие занятия могут восполнить то, что было упущено в детстве.

Не случайно и подростки, и юноши, и даже пожилые люди встают перед выбором: чем, какими упражнениями, каким видом спорта и каким образом заняться для укрепления здоровья, для физического развития, для поддержания и повышения уровня работоспособности. В высшем учебном заведении, где образовательно-профессиональная программа по учебной дисциплине «Физическая культура» предусматривает обязательные учебные занятия со спортивной направленностью с каждым студентом, также возникает проблема выбора.

Мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора студентов

Как показывает многолетний опыт, при выборе видов спорта (или систем физических упражнений) у большей части студентов не наблюдается четкой, осознанной и обоснованной мотивации.

Чаще всего выбор определяется случайностью: то вместе с другом или подругой; то преподаватель более симпатичен; то расписание более удобно... Гораздо реже выбор опирается на устойчивый интерес к определенному виду спорта или на понимании необходимости выполнять те или иные физические упражнения, чтобы исправить недостатки в своем физическом развитии или функциональной подготовленности. А случайный выбор, как правило, приводит к утрате интереса и снижению активности, а значит, занятия не будут эффективными.

|

|

|

Из далекой древности дошел до нас призыв древнегреческого мыслителя Сократа «Познай самого себя!». Поэтому объективная оценка своего физического развития, телосложения, физической подготовленности, а также предварительное ознакомление с «возможностями» различных видов спорта необходимы для осознанного и оправданного

выбора вида спорта и упражнений для своего физического совершенствования.

При всем многообразии, на практике в основном наблюдается пять мотивационных вариантов выбора студентами вида спорта и системы физических упражнений:

· укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и телосложения;

· повышение функциональных возможностей организма;

· психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно необходимыми умениями и навыками;

· активный отдых;

· достижение наивысших спортивных результатов.

1) Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков физического развития и телосложения

Здоровье выступает ведущим фактором, определяющим полноценное выполнение всех жизненных функций, гармоническое развитие молодого человека, успешность овладения профессией и плодотворность будущей трудовой деятельности. Физические упражнения, физическая культура и спорт широко используются для укрепления здоровья.

Человеческий организм запрограммирован природой на движение, причем двигательная активность должна быть на всем протяжении жизни. Специальными исследованиями установленно, что организм физически активных 50—60-летних мужчин обладает более высокими функциональными возможностями, чем 30-летних, но с ограниченным двигательным режимом. Не случайно все долгожители отличаются повышенной двигательной активностью на протяжении всей жизни.

В современном обществе, особенно у горожан, нет другого средства повысить двигательную активность, кроме физической культуры и спорта. Поэтому массовый спорт, всё его виды, которые связаны с активной двигательной деятельностью, призваны способствовать нормальному функционированию основных систем организма, совершенствовать эту деятельность и создавать предпосылки для поддержания и укрепления здоровья.

|

|

|

Физическое развитие тесно связано со здоровьем. Занятия отдельными видами спорта, системами физических упражнений могут способствовать развитию определенных органов и систем организма. С помощью соответствующим образом подобранных физических упражнений можно улучшить многие показатели физического развития (массу тела, окружность трудной клетки, жизненную емкость легких).

Коррекция недостатков физического развития и телосложения. Можно объяснять недостатки физического развития и телосложения наследственностью, условиями воспитания, но молодому человеку от этого не легче. Подобные недостатки постоянно портят настроение, и нередко порождают комплекс неполноценности.

Конечно, не все недостатки поддаются исправлению с помощью физических упражнений: труднее всего рост и те особенности телосложения, которые связаны с формой основных скелетных костей. Значительно легче — масса тела и отдельные антропометрические показатели (окружность бедра, грудной клетки и др.).

Но прежде чем принимать решение о коррекции телосложения, о подборе специальных упражнений или видов спорта, следует сформировать свое твердое представление об идеале. Только после этого следует принимать решение о выборе вида спорта или системы физических упражнений — различные виды спорта и упражнения по-разному будут способствовать решению вами поставленной перед собой задачи.

Не случайно представителей различных видов спорта отличают характерные антропометрические показатели: у гимнастов — хорошее развитие плечевого пояса и мышц верхних конечностей, мышцы нижних конечностей развиты у них относительно слабее; у конькобежцев относительно хорошо развита грудная клетка, мышцы бедра и т.д. (более подробная характеристика отдельных видов спорта будет дана в следующем разделе).

Однако наибольшие возможности, например в избирательной коррекции отдельных недостатков телосложения, представляют регулярные занятия атлетической гимнастикой или шейпингом, т.е. теми упражнениями, которые и направлены преимущественно на решение подобных задач.

|

|

|

2) Повышение функциональных возможностей организма

Вузовской программой по учебной дисциплине «Физическая культура» предусматривается регулярный контроль (в начале и конце каждого учебного года) за динамикой физической подготовленности каждого студента. С этой целью используются три обязательных простейших теста, отражающих уровень развития основных физических качеств: скоростно-силовой подготовленности (бег 100 м), силовой подготовленности «ключевых» групп мышц для мужчин и женщин;

общей выносливости (бег 3000 м у мужчин и 2000 м у женщин). Оценки выполнения этих тестов производятся в очках. Пройдя через тесты в первый же месяц своего пребывания в вузе, каждый студент может произвести самооценку состояния силы мышц, общей выносливости

(характеризующей главным образом работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем) и отчасти быстроты (отчасти, так как быстрота, как уже указывалось, входит только одной из составляющих в число качеств, определяемых результатом в беге на 100 м). На основании результатов тестирования каждый студент может определиться, каким видом спорта ему заняться для повышения своих функциональных возможностей или для акцентированного развития какого-либо недостаточно развитого физического качества (быстроты, силы, выносливости).

Но здесь возникает альтернатива: выбрать тот вид спорта, который поможет «подтянуть» недостаточно развитое физическое качество, или тот, где наиболее полно может реализоваться уже определившаяся способность к проявлению конкретного качества.

Вероятно, оба подхода правомерны, но нужно для себя сразу же точно определить мотивацию выбора. В первом случае — оздоровительная направленность, разносторонняя физическая подготовка (а заодно и выполнение учебных зачетных нормативов в «отстающем» тесте). При этом следует сознавать, что успехи в избранном виде спорта, по спортивным меркам и классификации будут заведомо невысоки. Во втором случае возможно достичь значительных спортивных результатов.

Конечно, выбор за самим студентом, но, думается, что первый вариант можно рекомендовать молодым людям со сравнительно низкой общей физической подготовленностью. Второй — для студентов с хорошей предварительной общей физической и спортивной подготовленностью.

3) Выбор видов спорта и систем физических упражнений для активного отдыха

Значительная часть студентов при всей программной зарегламентированности занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» воспринимает их как активный отдых, как «разрядку» от однообразного аудиторного учебного труда. Право студента выбирать различные виды спорта, системы физических упражнений только поддержит его интерес к таким занятиям. А где интерес, там и большая эффективность занятий, польза активного отдыха.

|

|

|

Существенную роль в возникновении и протекании эффекта активного отдыха играют не только особенности предшествующего утомления (умственного, физического, нервно-эмоционального), но и психологическая настроенность человека, его эмоциональное состояние и даже темперамент. Так, если человек легко отвлекается от работы, а затем быстро в нее включается, если он общителен с окружающими, эмоционален в спорах, для него предпочтительными будут игровые виды спорта или единоборства; если же он усидчив, сосредоточен в работе и склонен к однородной деятельности без постоянного переключения внимания, если способен в течение продолжительного времени выполнять физически тяжелую работу, значит, ему подойдут занятия длительным бегом,, лыжным спортом, плаванием, велоспортом; а если замкнут, необщителен, неуверен в себе или чрезмерно чувствителен к мнению окружающих, ему не стоит заниматься постоянно в группах. Индивидуальные занятия соответствующими видами спорта и системами физических упражнений без отвлекающих факторов в этом случае помогут испытать положительные эмоции, принесут физическое и моральное удовлетворение.

Но все это приемлемо, если мотивацией выбора является активный отдых, и занятия проводятся преимущественно в свободное время.

4) Психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно необходимыми умениями и навыками также предполагают направленный выбор видов спорта, систем физических упражнений. В этом случае выбор проводится, чтобы достичь лучшей специальной психофизической подготовленности к избранной профессии. Так, если ваша будущая профессия требует повышенной общей выносливости, то вы должны выбирать виды спорта, в наибольшей степени развивающие это качество (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п.). Если ваш будущий труд связан с длительным напряжением зрительного анализатора, освойте виды спорта и упражнения, тренирующие микромышцы глаза (настольный теннис, теннис, бадминтон). Хорошее владение элементами спортивного туризма и альпинизма необходимо будущим экспедиционным работникам; гребля и плавание — гидрологам; верховая езда — ветеринарным врачам и зооинженерам и т.д.

Использование прикладных видов спорта и систем физических упражнений для обеспечения психофизической надежности и безопасности при выполнении профессиональных видов работ основано на том, что занятия различными видами спорта, а также уровень квалификации спортсменов откладывают отпечаток на его функциональную подготовленность, на Степень владения прикладными двигательными умениями и навыками. Если в школьные годы молодому человеку не удалось освоить такие навыки, как плавание, передвижение на лыжах, то это следует сделать в студенческие годы. И хотя из этого молодого человека уже не получится пловец экстра-класса, он достигнет другой цели — заблаговременно подготовит себя к будущей профессии, к возможным экстремальным ситуациям в жизни. Более подробно о профессионально-прикладной подготовке см. гл. 10.

5) Выбор видов спорта для достижения наивысших спортивных результатов предполагает попытку совмещения успешной подготовки к избранной профессии в вузе с объемной, физически и психологически тяжелой спортивной подготовкой к достижениям высоких результатов в большом спорте. Выбирая этот путь, молодой человек должен хорошо представить себе и объективно оценить все его плюсы и минусы, сопоставить цели с реальными возможностями, так как в возрасте 17—19 лет истинно одаренный спортсмен уже имеет 5—8-летнюю подготовку в избранном виде спорта и заметен в спортивном мире.

Современная наука о спорте достаточно детально изучает проблему становления личности в большом спорте — от новичка до мастера спорта международного класса. Ныне в каждом виде спорта разработаны основы спортивного отбора молодежи, определены этапы многолетней подготовки к рекордным результатам. Специалистами установлены контрольные требования к физическому развитию, к уровню функционирования и взаимодействия отдельных систем организма, к параметрам психической устойчивости и многое другое для каждого этапа многолетней подготовки. В соответствии с этими требованиями определяют успешность и своевременность прохождения установленных этапов спортивного пути, который в среднем занимает около 10 лет непрерывной подготовки.

7. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной подготовки в условиях ВУЗа.

Специфика каждого вида спорта или системы физических упражнений всегда накладывает свой отпечаток на планирование учебно-тренировочных занятий.

Однако в каждом виде спорта или в системе физических упражнений всегда присутствуют его. основные разделы:

· перспективное планирование;

· годичное планирование;

· текущее и оперативное планирование.

Перспективное планирование многолетней подготовки

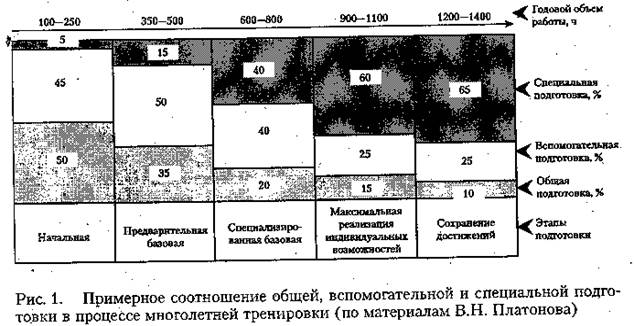

Из года в год увеличивается число тренировочных занятий и соревнований, растет общий объем нагрузки. От этапа к этапу многолетней подготовки изменяется соотношение различных средств, используемых в тренировочном процессе (рис 1).

Из года в год увеличивается число тренировочных занятий и соревнований, растет общий объем нагрузки. От этапа к этапу многолетней подготовки изменяется соотношение различных средств, используемых в тренировочном процессе (рис 1).

Перспективное планирование спортивной подготовки студента заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного 'процесса, так как оно связывает в единую многолетнюю систему подготовку на учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура» в средней школе и вузе, а также занятия в свободное время на всем протяжении обучения ((включая учебные и производственные практики, а также каникулярное время). В некоторых случаях перспективный план спортивной подготовки должен охватывать и послевузовский период подготовки спортсмена.

Между тем спортивная подготовка в основном учебном отделении вуза планируется только на годы учебных занятий по дисциплине «Физическая культура». Перспективное планирование в данном случае состоит в постепенном усложнении задач по освоению обязательного программного и элективного учебного материала, В конечном счете это находит свое отражение в усложняющихся зачетных спортивно-технических нормативах и требованиях.

Перспективное планирование в спортивном учебном отделении имеет свои особенности. С одной стороны, оно предусматривает постепенное усложнение учебно-тренировочного процесса по годам обучения, с другой — может охватывать не только период обучения в вузе, но и спортивную подготовку спортсмена после окончания учебного заведения. Такое планирование, захватывающее послевузовский период спортивной подготовки, наиболее четко проявляется в индивидуальных видах спорта. Перечень и уровень зачетных спортивно-технических нормативов и требований к студентам по годам обучения разрабатываются кафедрой физического воспитания с учетом общей физической и спортивной подготовленности учебных групп по каждому из видов спорта. Иногда студентам ставятся задачи достичь' или подтвердить определенные спортивные разряды по годам обучения в вузе.

В каждом вузе наряду с обязательными зачетными требованиями по общей физической и профессионально-прикладной физической подготовке студентам должны быть заблаговременно объявлены спортивно-технические нормативы и требования по годам обучения, а не только на предстоящий семестр. Это позволит им представлять степень трудности освоения учебно-тренировочного материала не только на предстоящий семестр, но и на перспективу.

Особенности перспективного планирования в конкретном виде спорта или долгосрочного плана занятий какой-либо системой физических упражнений полностью раскрываются на лекции.

Текущее и оперативное планирование

Текущее планирование связано с оптимизацией учебно-тренировочного процесса, подготовкой к отдельным соревнованиям или их серии. Оно призвано представить различные факторы тренировочного процесса (подбор соответствующих средств тренировки, соревновательных стартов, методов направленного восстановления и стимуляции работоспособности), в таком сочетании, которое обеспечивало бы условия для подготовки спортсмена к проявлению наивысших возможностей на основных соревнованиях.

С одной стороны, планируются определенные «блоки» из серии тренировочных занятий с конкретными задачами подготовки, с другой — проводится постоянный текущий контроль за специфической работоспособностью спортсмена путем различных тестов, ибо важно выявить эффективность подготовки после каждого «блока» тренировочных занятий.

Текущее планирование в основном и спортивном отделениях существенно различаются, особенно в видах и формах текущего контроля. В основном отделении чаще применяются тесты, а в спортивном — соревновательные упражнения, (на вспомогательных дистанциях и их отрезках, в нестандартных упражнениях, не используемых в официальных соревнованиях).

Оперативное планирование, или управление учебно-тренировочным процессом, — определяет степень физической, технической, тактической подготовленности студента-спортсмена. Оцениваются самые различные показатели, отражающие возможности организма, реакции на отдельные виды физических упражнений, продолжительность пауз между ними.

Современные технические средства позволяют оперативно получать и доводить до занимающихся информацию о динамических и кинематических характеристиках движений, реакции основных функциональных систем, их соответствии заданным характеристикам. Это позволяет своевременно корректировать индивидуальные нагрузки, использование тренировочных средств.

Оперативное планирование предусматривает контроль всех сторон спортивной подготовки. Оно не имеет существенных отличий при подготовке студентов в основном и спортивном отделениях, но в каждом виде спорта оперативное и текущее планирование имеют свои отличия. Об этом речь должна идти на лекции по данной теме.

8. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: технической, физической, тактической и психической

Представив общую структуру подготовленности спортсменов или занимающихся одной из систем физических упражнений (СФУ) в виде отдельных элементов, можно систематизировать средства и методы их совершенствования. Все стороны спортивной подготовленности тесно взаимосвязаны. Так, техническое совершенствование напрямую зависит от уровня развития физических качеств — силы, быстроты, гибкости, ловкости, а выносливость тесно связана с экономичностью техники спортивного движения, уровнем психической устойчивости при преодолении утомления. Тактическая подготовленность опирается на функциональную подготовленность и уровень технического мастерства, на психические качества спортсмена (смелость, решительность).

Физическая подготовленность в избранном виде спорта

Физическая подготовленность характеризуется возможностями функциональных систем, организма спортсмена. Условно ее можно подразделить на общую и специальную. Связующее звено между ними — вспомогательная подготовленность.

Общая физическая подготовленность предполагает разностороннее развитие физических качеств, слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности.

Общая физическая подготовка особенно акцентируется на I - II курсах. Контроль за ней осуществляется на всех курсах, во всех учебных отделениях (основном, специальном, спортивном) в течение всех лет обучения в вузе. Именно этой цели служат и «сквозные» тесты по ОФП (бег 100, 2000 м — женщины, 3000 м — мужчины, и специальные силовые упражнения для женщин и мужчин).

Однако по ряду видов спорта общий уровень программных требований ОФП в отдельных упражнениях может быть недостаточным для студентов; специализирующихся в каком-либо виде спорта или системе физических упражнений.

Вспомогательная физическая подготовленность, с одной стороны, восполняет необходимые повышенные требования к развитию определенных физических качеств в данном виде спорта или системе физических упражнений, а с другой — служит функциональной основой для успешной работы над развитием специальных физических качеств и способностей.

Так, для спортивной специализации в лыжных гонках недостаточны общие требования в беге на 3 км ни по заданному времени (на оценку 5 очков), ни по длине дистанции. В этом случае в предсезонный период подготовки может быть введен (в учебной группе «лыжников») дополнительный тест, например в беге на 5—10 км с соответствующими требованиями к скорости преодоления этих дистанций. Такая вспомогательная физическая подготовка поможет более плавно перейти к специализированной подготовке и к определенным соревновательным дистанциям в лыжных гонках (15, 30, 50 км).

Специальная физическая подготовленность характеризует уровень развития именно тех физических качеств, возможностей органов и функциональных, систем организма, с которыми непосредственно связаны достижения в избранном виде спорта. Специальная подготовленность присуща только данному виду спорта или системе физических упражнений. Она может быть выражена в спортивно-технических требованиях к скоростным, силовым способностям, гибкости, координационным возможностям, специальной выносливости. Соответствующую направленность имеют и спортивно-технические нормативы и требования, предлагаемые студентам по семестрам и годам обучения.

Техническая подготовленность в избранном виде спорта или СФУ

На содержание технической подготовки в каждом виде спорта влияют любые изменения в правилах соревнований, конструкции и качестве спортивного инвентаря и т.д. В

структуре технической подготовленности выделяются базовые и дополнительные движения.

К базовым относятся движения и действия, составляющие основы технической оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно осуществлять соревновательную борьбу по правилам. Освоить базовые движения — обязательное условие для спортсмена, специализирующегося в том или ином виде спорта. В основном учебном отделении именно на эту группу движений делается акцент в процессе начальной спортивной подготовки. Такие же базовые движения существуют и в различных системах физических упражнений.

Дополнительные движения и действия — это второстепенные элементы движений, характерные для отдельных спортсменов и связанные с их индивидуальными особенностями. Именно эти движения и действия формируют индивидуальный стиль, техническую манеру спортсмена, позволяющие добиваться преимуществ в противостоянии, с равными соперниками. Этот индивидуальный стиль всячески поддерживается тренером-преподавателем.

Техническая подготовленность спортсмена во многом определяется той целью, на достижение которой направлено соответствующее двигательное действие. В скоростно-силовых, циклических, сложно-; координационных видах спорта, в спортивных играх и единоборствах такие цели различаются.

Для одних видов спорта большее значение имеет стабильность техники, для других — ее вариативность, для третьих — экономичность ^ техники, для четвертых — минимальная тактическая информативность об этих индивидуальных технических приемах для соперников. Но в любом случае главными последовательными задачами процесса совершенствования технического мастерства спортсмена будут следующие.

1. Достичь высокой стабильности и вариативности специализированных движений-приемов, составляющих основу техники данного вида спорта.

2. Последовательно превращать освоенные основы техники в целесообразные и эффективные соревновательные действия.

3. Усовершенствовать структуру двигательных действий с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.

4. Повысить надежность и результативность техники действий спортсмена в экстремальных соревновательных ситуациях.

5. Совершенствовать техническое мастерство спортсменов исходя из требований спортивной практики и достижений научно-технического прогресса в сфере спортивного инвентаря и оборудования.

Тактическая подготовленность в избранном виде спорта или СФУ

Активность тактических действий спортсмена — важный показатель спортивного. мастерства. Спортсмен высокой квалификации должен уметь навязывать сопернику

свою волю, оказывать на него постоянное психологическое давление разнообразными и эффективными действиями. Это требование распространяется на командные и индивидуальные виды спорта, на контактные и неконтактные единоборства.

Тактическая подготовка спортсмена всегда опирается на его физическую и техническую подготовленность. При этом учитываются его индивидуальные особенности, в том числе и психологического характера.

Структура тактической подготовленности определяется характером стратегических задач, диктующих основные направления спортивной борьбы, эти задачи могут быть связаны с участием спортсмена или команды в серии соревнований, чтобы подготовиться и успешно выступать в главных соревнованиях сезона или цикла (например, студенческая Универсиада, Олимпийские игры). Но тактические задачи могут быть и более локальными, связанными с участием в отдельных соревнованиях или даже в конкретном поединке, схватке, забеге, игре. В последнем случае Приходится учитывать такие особенности конкретных соревнований, как характер судейства, поведение болельщиков, состояние мест соревнований. При разработке тактического плана нужно иметь в виду собственные функциональные и технико-тактические возможности, а также возможности своих партнеров.

Психическая подготовленность в избранном виде спорта или СФУ

В структуре психической подготовленности спортсменов следует выделить две относительно самостоятельные и одновременно взаимосвязанные стороны: волевую и специальную психическую подготовленность.

Волевая подготовленность включает такие качества, как целеустремленность (ясное видение перспективной цели), решительность и, смелость (склонность к разумному риску в сочетании с обдуманностью решений), настойчивость И упорство (способность к мобилизации функциональных резервов, активность в достижении целей и преодолении препятствий), выдержка и самообладание (ясность ума, способность управлять своими мыслями и действиями в условиях эмоционального возбуждения), самостоятельность и инициативность.

Специфика различных видов спорта накладывает отпечаток на требования к волевым качествам и их проявлениям в соревновательной деятельности. Видный спортивный психолог Д. Ц. Пуни установил, что у представителей каждого вида. спорта имеются свои ведущие волевые качества, ближайшие к ним и их подкрепляющие, и качество, объединяющее всю структуру, — целеустремленность. В структуре специальной психической подготовленности следует выделять:

• устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и особенно соревновательной деятельности;

• степень совершенства кинестетических и визуальных восприятии различных параметров двигательных действий и окружающей среды;

• способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной координации;

• способность воспринимать, организовать и перерабатывать информацию в условиях дефицита времени;

• совершенство пространственно-временного восприятия как фактора, повышающего эффективность технико-тактических действий спортсмена;

• способность к формированию в структурах головного мозга опережающих реакции, программ, предшествующих реальному действию.

Специфика различных видов спорта и особенности отдельных дисциплин (дистанций, видов и проч.) в программе того или иного вида спорта накладывают существенный отпечаток на Требования к психике каждого спортсмена, а соответствующие психические качества формируются в результате занятий конкретным видом спорта. И каждый занимающийся должен знать о структуре специальной психической подготовленности спортсмена, свойственной избранному виду спорта.

|

|

|

12 |