|

Клетка, как открытая система. Организация потоков веществ и энергии. Биологическое окисление, дыхание, брожение. Фото- и хемосинтез

|

|

|

|

Обязательным условием существования любого организма является постоянный приток питательных веществ и постоянное выделение конечных продуктов химических реакций, происходящих в клетках. Поступившие в клетки органические вещества (или синтезированные в ходе фотосинтеза) расщепляются на строительные блоки - мономеры и направляются во все клетки организма. Часть молекул этих веществ расходуется на синтез специфических органических веществ, присущих данному организму. В клетках синтезируются белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие вещества, которые выполняют различные функции (строительную, каталитическую, регуляторную, защитную и т.д.).

Другая часть низкомолекулярных органических соединений, поступивших в клетки, идет на образование АТФ, в молекулах которой заключена энергия, предназначенная непосредственно для выполнения работы. Энергия необходима для синтеза всех специфических веществ организма, поддержания его высокоупорядоченной организации, активного транспорта веществ внутри клеток, из одних клеток в другие, из одной части организма в другую, для передачи нервных импульсов, передвижения организмов, поддержания постоянной температуры тела (у птиц и млекопитающих) и для других целей.

В ходе превращения веществ в клетках образуются конечные продукты обмена, которые могут быть токсичными для организма и выводятся из него (например, аммиак). Таким образом, все живые организмы постоянно потребляют из окружающей среды определенные вещества, преобразуют их и выделяют в среду конечные продукты.

Фотосинтез.

Это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ. Процесс фотосинтеза обычно описывают уравнением:

|

|

|

Такое преобразование происходит в хлоропластах, где имеются молекулы хлорофиллов, поглощающих световые волны разной длины. Важнейшими из них являются хлорофиллы П700 и П680, поглощающие свет с длиной волны 700 и 680 нм соответственно.

Процесс фотосинтеза представляет собой цель окислительно-восстановительных реакций, где происходит восстановление углекислого газа до органических веществ. Всю совокупность фотосинтетических реакций принято подразделять на две фазы - световую и темновую. Темновая фаза происходит параллельно световой с использованием продуктов, образованных в световой фазе.

Световая фаза фотосинтеза.

Прохождение световой фазы связано с мембранами тилакоидов при участии хлорофилла и других пигментов, фермента АТФ-синтетазы, встроенного в мембрану тилакоидов, и белков-переносчиков.

Для световой фазы фотосинтеза характерно то, что энергия солнечной радиации, поглощенная хлорофиллами, преобразуется сначала в электрохимическую, а затем в энергию макроэргических связей АТФ. Это достигается путем переноса электронов и ионов водорода с помощью специальных переносчиков через мембрану тилакоидов (приложение 1).

Световая фаза фотосинтеза разделяется на фотофизическую и фотохимическую. В фотофизической фазе происходит поглощение квантов света молекулами хлорофиллов П700 (фотосистема I) и П680 (фотосистема II) и переход этих молекул в возбужденное состояние.

В фотохимической фазе обе фотосистемы работают согласованно.

Темновая фаза фотосинтеза.

Этот сложный процесс, осуществляемый в строме хлоропластов без непосредственного поглощения света, включает большое количество реакций, приводящих к восстановлению С02 до уровня органических веществ, за счет использования энергии АТФ и НАДФ-Н + Н, синтезированных в световую фазу.

В темновой фазе фотосинтеза, таким образом, энергия макроэргических связей АТФ преобразуется в химическую энергию органических веществ, т.е. энергия как бы консервируется в химических связях органических веществ.

|

|

|

Таким образом, фотосинтез - процесс, при котором происходит поглощение электромагнитной энергии Солнца хлорофиллом и вспомогательными пигментами, поглощение углекислого газа из атмосферы, восстановление его в органические соединения и выделение кислорода в атмосферу.

На скорость фотосинтеза оказывают влияние различные факторы окружающей среды: интенсивность падающего света, наличие влаги, минеральных веществ, температура, концентрация С02 и др.

Значение фотосинтеза.

Уникальность и общебиологическое значение фотосинтеза определяются тем, что ему обязано своим существованием все живое на нашей планете. Этот процесс является основным источником образования первичных органических веществ, а также единственным источником свободного кислорода на Земле. Из кислорода образовался и поддерживается озоновый слой, защищающий живые организмы от воздействия коротковолновой ультрафиолетовой радиации. Кроме того, благодаря фотосинтезу регулируется содержание С02 в атмосфере.

Хемосинтез.

Кроме фотосинтеза существует еще одна форма автотрофной ассимиляции - хемосинтез, свойственный некоторым бактериям. В отличие от фотосинтеза при хемосинтезе используется не световая энергия, а энергия, выделенная при окислении некоторых неорганических соединений, например сероводорода, серы, аммиака, водорода, азотистой кислоты, оксидных соединений железа и марганца и др.

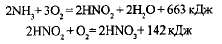

Важнейшей группой хемосинтезирующих организмов являются нитрифицирующие бактерии, способные окислять образующийся при гниении органических остатков аммиак до нитрита, а затем и до нитрата:

Азотная кислота, реагируя с минеральными соединениями почвы, превращается в соли азотной кислоты, которые хорошо усваиваются растениями.

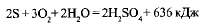

Бесцветные серобактерии окисляют сероводород и накапливают в своих клетках серу:

При недостатке сероводорода бактерии производят дальнейшее окисление накопившейся в них серы до серной кислоты.

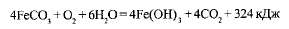

Железобактерии переводят железо Fe3+ в железо Fe3+:

|

|

|

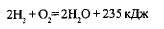

Водородные бактерии используют в качестве источника энергии реакции окисления молекулярного водорода, а в качестве единственного источника углерода - углекислый газ. Реакция окисления происходит по схеме:

Энергия, выделяемая при окислении указанных выше соединений, используется бактериями-хемосинтетиками для восстановления С02 до органических веществ.

Клеточное дыхание.

Образование и накопление энергии, доступной клетке, происходит в процессе клеточного дыхания. Для осуществления клеточного дыхания большинству организмов необходим кислород - в этом случае говорят об аэробном дыхании или аэробном высвобождении энергии. Однако некоторые организмы могут получать энергию из пищи без использования свободного атмосферного кислорода, т.е. в процессе так называемого анаэробного дыхания (анаэробного высвобождения энергии).

Таким образом, исходными веществами для дыхания служат богатые энергией органические молекулы, на образование которых в свое время была затрачена энергия. Основным веществом, используемым клетками для получения энергии, является глюкоза.

Аэробное (кислородное) дыхание.

Процесс аэробного дыхания можно условно разделить на несколько последовательных этапов.

Первый этап - подготовительный, или этап пищеварения, включающий в себя расщепление полимеров до мономеров. Эти процессы происходят в пищеварительной системе животных или цитоплазме клеток. На данном этапе не происходит накопления энергии в молекулах АТФ.

Следующий этап - безкислородный, или неполный. Он протекает в цитоплазме клеток без участия кислорода.

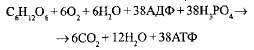

Аэробное дыхание, включающее безкислородный и кислородный этапы, можно выразить суммарным уравнением:

При распаде молекулы глюкозы высвобождается 200 кДж/ моль. В АТФ запасается 55% энергии, остальная рассеивается в виде тепла.

Анаэробное дыхание. Анаэробное дыхание - эволюционно более ранняя и энергетически менее рациональная форма получения энергии из питательных веществ по сравнению с кислородным дыханием.

|

|

|

В основе анаэробного дыхания лежит процесс, в ходе которого глюкоза расщепляется до пировиноградной кислоты и высвобождаются атомы водорода. Акцептором атомов водорода, отщепляемых в результате дыхания, является пировиноградная кислота, которая превращается в молочную.

Молочнокислое брожение осуществляют молочнокислые бактерии (например, кокки из рода стрептококк). Образование молочной кислоты по такому типу происходит также в животных клетках в условиях дефицита кислорода.

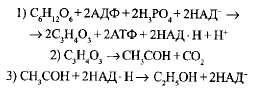

В природе широко распространено спиртовое брожение, которое осуществляют дрожжи. В отсутствие кислорода дрожжевые клетки образуют из глюкозы этиловый спирт и СО;. Вначале спиртовое брожение идет аналогично молочнокислому, но последние реакции приводят к образованию этилового спирта. От каждой молекулы пировиноградной кислоты отщепляется молекула С02, и образуется молекула двууглеродного соединения - уксусного альдегида, который затем восстанавливается до этилового спирта атомами водорода:

Суммарное уравнение:

Спиртовое брожение, кроме дрожжей, осуществляют некоторые анаэробные бактерии. Этот тип брожения наблюдается в растительных клетках в отсутствие кислорода.

|

|

|