|

Расчет излучателя электронов

|

|

|

|

РЕФЕРАТ

На тему:

«Электронные пушки с большим пространственным зарядом»

МИНСК, 2008

Для формирования интенсивных осесимметричных электронных пучков широко используются электронные пушки с большим пространственным зарядом ( ) (пушки Пирса).

) (пушки Пирса).

Преимущества:

1. Форма электродов поддается оценочному расчету.

2. Имеется возможность формировать пучки с достаточно большим первеансом (несколько мк  ).

).

3. Сравнительная простота конструкции.

Электронная система такой пушки состоит: из катода, прикатодного фокусирующего электрода и анода. Фокусирующий электрод (ФЭ) находится под потенциалом катода, а анод имеет положительный потенциал (несколько десятков кВ) относительно катода и ФЭ. Для формирования параллельного пучка катод должен иметь плоскую форму, а фокусирующий электрод – форму усеченного конуса. Анод может быть плоским диском с отверстием либо иметь выпуклую, в сторону катода, форму в соответствии с одной из форм эквипотенциальных поверхностей. Эквипотенциальные поверхности имеют сложную форму, и изготовление электродов в соответствии с точной конфигурацией электрических полей затруднительно. Для формирования пучка решающее значение имеет распределение потенциала у его границы. Изменение формы электродов вдали от электронного потока мало сказывается на распределении потенциала вдоль его границы. Практически достаточно выдержать необходимое распределение потенциала на расстоянии одного полутора диаметров пучка от его границы. При конструировании пушки можно выбирать упрощенную форму электродов, обеспечивающую необходимое распределение потенциала вблизи границы пучка. Вдали от границы форму электродов выбирают исходя из конструктивных соображений: простоты изготовления, удобства крепления и т.д. Из аналитических расчетов следует, что нулевая эквипотенциальная поверхность должна подходить к границе пучка у поверхности катода под углом  .Точное выполнение такого условия возможно лишь

.Точное выполнение такого условия возможно лишь

|

|

|

при условии изготовления катода и прикатодного фокусирующего электрода в виде единой детали – усеченного конуса, меньшее отверстие которого закрыто катодом. Такое решение неприемлемо по следующим причинам:

1.Фокусирующий электрод, имеющий тепловой контакт с термокатодом, будет играть роль радиатора, отводящего тепло от периферийной зоны катода;

2.Имеет место миграция атомов вещества с поверхности катода на поверхность фокусирующего электрода. Последнее ведет к появлению паразитного тока эмиссии, что может заметно исказить форму пучка. Поэтому, в практических конструкциях между катодом и фокусирующим элементом должен быть хотя бы небольшой зазор.

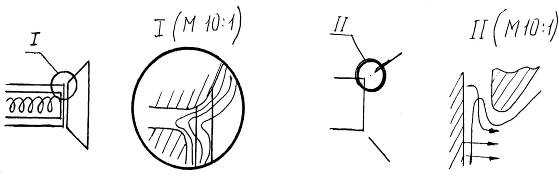

Рисунок 1 - Пушка Пирса для формирования цилиндрического пучка.

В случае малого катода отверстие в прикатодном электроде делается с радиусом, преувеличивающем радиус катода на ширину зазора (Рис.2)

В случае больших катодов, когда для размещения нагревателя необходима полость, фокусирующий электрод располагается перед катодом (Рис.2).

Рисунок 2 - Конструкции прикатодных электродов.

В обоих случаях эквипотенциальные поверхности искажаются и провисают в зазор. Это ведет к искривлению крайних траекторий электронов, что очень нежелательно, так как именно крайние электроны определяют конфигурацию пучка и оседание части электронного пучка на электроды фокусирующей системы. Искажение поля вблизи зазора зависит не только от величины самого зазора, но также от формы краев электрода и самого катода. Технологические скругления кромок ведут к увеличению провисания поля и возмущению большей доли электронов. При зазоре 0,1 мм и радиусе скругления кромки катода того же порядка потери могут составить 10-15 % от общего электронного потока. Таким образом, при конструировании необходимо как можно более уменьшать зазор и делать кромки, по возможности острыми. Некоторой корректировки можно добиться, подводя отрицательное напряжение к ФЭ, но при этом начинает тормозиться значительная часть электронов. Пушка Пирса такого типа позволяет формировать цилиндрический поток электронов с радиусом, примерно равным радиусу катода. При этом плотность тока в пучке не превышает удельной эмиссии катода. Это означает, что такие пушки формируют относительно слабый поток электронов. Для технологических целей чаще используются пушки с компрессией электронного пучка или пушки, формирующие сходящиеся электронные пучки.

|

|

|

Величина компрессии – отношение площади иммитирующей поверхности катода к площади поперечного сечения луча в заданной точке. Величина компрессии в технологических установках может достигать 20-50 и более. Пушки с компрессий имеют больший срок службы благодаря пониженной удельной эмиссии катода.

Расчет излучателя электронов

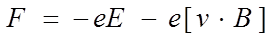

Стремление получить большие мощности в луче при низких анодных напряжениях привело в разработке специальной теории электронно-оптических систем с учетом сильного пространственного заряда в луче. Условия работы электронных пушек определили в основном выбор материала катода и конструкцию пушек. Сила, действующая на электрон, движущийся в электрическом и магнитном полях, определяется по уравнению:

, (1)

, (1)

где  - напряженность электрического поля;

- напряженность электрического поля;

- индукция магнитного поля;

- индукция магнитного поля;

- заряд электрона (1,62*Е-16Кл);

- заряд электрона (1,62*Е-16Кл);

- скорость движения электрона.

- скорость движения электрона.

Первая составляющая, отражающая воздействие на электрон электрического поля, используется для ускорения электронов и формирования электронного луча. Сила, действующая на электрон в электрическом поле, направлена вдоль силовых линий поля и перемещает электрон в сторону положительного полюса. Вторая составляющая силы, действующая только на движущийся электрон, всегда направлена перпендикулярно как к направлению его скорости, так и к силовым линиям магнитного поля. Она не может изменить величину энергии электрона, а лишь меняет направление его движения. Магнитные поля, создаваемые на пути электрона, применяются для фокусировки пучка, компенсации расталкивающего действия пространственного заряда в луче и для изменения направления электронного луча. На рисунке 3.8 показана схема излучателя электронов типичной конструкции аксиального излучателя со сходящимся пучком, состоящего из катода 1, фокусирующего катодного электрода 2, находящегося также под потенциалом катода, и анода 3 с отверстием для вывода пучка в рабочую камеру. Для формирования сходящегося осесимметричного пучка катод и анод должны быть частями концентрических сфер, а фокусирующий электрод должен иметь форму чаши. В основу расчета электронных пушек с высокой плотностью пространственного (объемного) заряда в луче по методу Пирса положен принцип создания такой конфигурации электрического поля в пространстве анод – катод, при которой нейтрализуется радиальная составляющая его, возникающая в результате кулоновских сил расталкивания электронов в луче. Так, если в плоском диоде, полностью заполненном электронным потоком высокой плотности, выделить часть этого потока, то на границе образовавшегося пучка расталкивающие силы компенсируются действием объемного заряда электронов, оставшихся за границей выделенной области. Тот же результат, очевидно, можно получить, если область пространства вне пучка сделать свободной от заряда, но электродам придать определенную геометрическую форму, а потенциалы их подобрать так, чтобы положение краев пучка оставалось неизменным. Для этого вообще достаточно только двух электродов, имеющих соответственно потенциалы катода и анода. При определении формы электродов исходят из того, что электронный пучок является конусом, вырезанным из внутреннего радиального потока между концентрическими сферами. Электроды должны создавать на границе то же поле, которое создает на этой поверхности весь сферический поток. Для идеального сферического диода выражение, связывающее между собой ток  , напряжение

, напряжение  и расстояние от катода (текущий радиус)

и расстояние от катода (текущий радиус)  , имеет вид

, имеет вид

|

|

|

|

|

|

, (2)

, (2)

где  - функция отношения радиуса кривизны катода

- функция отношения радиуса кривизны катода  к текущему радиусу

к текущему радиусу  .Распределение потенциала в электронном потоке сферического диода.

.Распределение потенциала в электронном потоке сферического диода.  , (3)

, (3)

где  - функция отношения радиуса кривизны катода

- функция отношения радиуса кривизны катода  к текущему радиусу

к текущему радиусу  .

.

Для создания электронного потока в области, ограниченной конусом с углом при вершине  , действие отброшенной части объемного заряда заменяется действием электродов, формирующих электрическое поле между анодом и катодом таким образом, чтобы выполнялись условия:

, действие отброшенной части объемного заряда заменяется действием электродов, формирующих электрическое поле между анодом и катодом таким образом, чтобы выполнялись условия:

(4)

(4)

Конфигурация прикатодного фокусирующего электрода и анода определяется обычно при помощи электролитической ванны. Аналитическое решение для параллельного пучка (как плоского бесконечной ширины, так и круглого) дает для катодного электрода форму соответственно плоскости или конуса, расположенных под углом  к границе пучка. Для излучателей, образующих сходящиеся пучки, условия на границе катода те же, что и для параллельного пучка. Поэтому все виды катодного электрода должны делаться такими, чтобы у самого катода угол между касательной к поверхности электрода и границей пучка был равен

к границе пучка. Для излучателей, образующих сходящиеся пучки, условия на границе катода те же, что и для параллельного пучка. Поэтому все виды катодного электрода должны делаться такими, чтобы у самого катода угол между касательной к поверхности электрода и границей пучка был равен  , хотя выдерживаться этот угол может на очень малом расстоянии от катода. При определении формы электродов с помощью электролитической ванны автоматически учитывается краевой эффект для электродов малых размеров. Кроме того, таким способом путем экспериментального подбора можно получить несколько различных форм электродов и выбрать из них наиболее удобные конструктивно и технологичные в изготовлении. В ванне также легко определить минимальные размеры электродов, которые еще могут создавать правильное распределение потенциала вдоль границы пучка.

, хотя выдерживаться этот угол может на очень малом расстоянии от катода. При определении формы электродов с помощью электролитической ванны автоматически учитывается краевой эффект для электродов малых размеров. Кроме того, таким способом путем экспериментального подбора можно получить несколько различных форм электродов и выбрать из них наиболее удобные конструктивно и технологичные в изготовлении. В ванне также легко определить минимальные размеры электродов, которые еще могут создавать правильное распределение потенциала вдоль границы пучка.

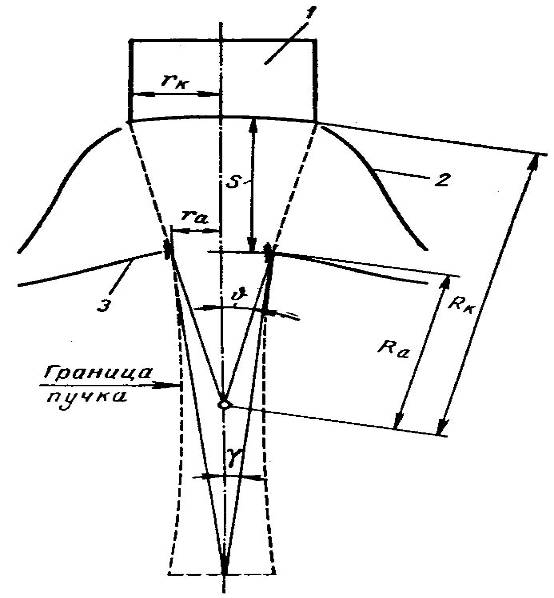

Рисунок 3 - Схематическое изображение излучателя типа Пирса

( - радиус катодной сферы;

- радиус катодной сферы;  - радиус анодной сферы;

- радиус анодной сферы;  - радиус катода;

- радиус катода;  - радиус анодной диафрагмы;

- радиус анодной диафрагмы;  ;

;  - расстояние анод – катод по оси пучка;

- расстояние анод – катод по оси пучка;  - половинный угол сходимости пучка в пространстве анод – катод;

- половинный угол сходимости пучка в пространстве анод – катод;  - половинный угол сходимости пучка за анодной диафрагмой)

- половинный угол сходимости пучка за анодной диафрагмой)

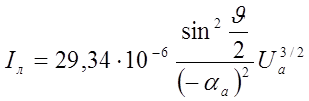

Ток в электронном пучке определяется по формуле

. (5)

. (5)

Первеанс

. (6)

. (6)

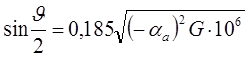

Половинный угол сходимости

. (7)

. (7)

Расфокусирующее действие анодного отверстия всегда уменьшает угол сходимости пучка за анодом  по сравнению с углом сходимости внутри излучателя

по сравнению с углом сходимости внутри излучателя  . Фокусное расстояние

. Фокусное расстояние

, (8)

, (8)

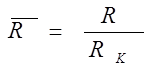

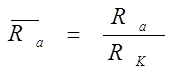

или в относительных единицах

, (9)

, (9)

где  ;

;  ;

;

- радиус кривизны анода.

- радиус кривизны анода.

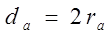

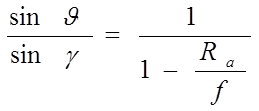

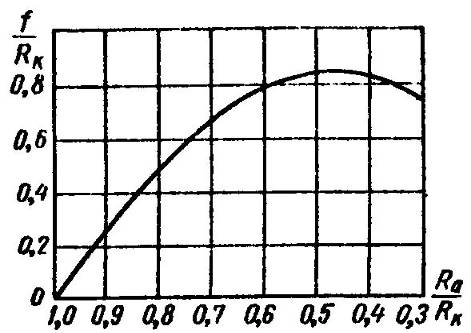

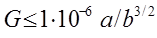

На рисунке 4 представлена зависимость позволяющая правильно определить место расположения минимального сечения луча, что важно для разработки конструкции анода пушки и выбора места расположения магнитной линзы. Соотношение между величинами углов сходимости пучка до диафрагмы и после нее выражается в следующем виде:

|

|

|

. (10)

. (10)

Если катод обладает достаточной эмиссией и ток в пучке ограничивается пространственным зарядом, то фокусирующее действие линзы не зависит от приложенного напряжения. Таким образом, теоретически форма пучка не зависит от напряжения, ускоряющего электроны.

Рисунок 4 - Зависимость относительного фокусного расстояния анодной диафрагмы  пушки от относительного радиуса кривизны анода

пушки от относительного радиуса кривизны анода  .

.

Основные данные электронной пушки, расчет которой основывается на методике Пирса, можно определить и иным методом. В этом случае необходимо определить все исходные характеристики излучателя:

1. Отношение тока к напряжению луча; углы сходимости пучка как внутри пространства анод – катод  , так и за анодом

, так и за анодом  ;

;

2. Плотность тока катода;

3. Размеры пучка и плотность тока в нем при прохождении анодной диафрагмы.

Соотношения между током и напряжением и геометрией пучка приведены на диаграмме, изображенной на рис. 5. Характеристики излучателей зависят от их относительных размеров. Поэтому в процессе расчета можно избрать любой удобный масштаб. Абсолютные размеры определяются из условий допустимой плотности тока эмиссии катода. Рис.5 представляет собой универсальную диаграмму, позволяющую определить соотношения между величинами  ;

;  ;

;  ;

;  и параметрами

и параметрами  . Каждая точка на графике соответствует некоторому частному решению конструкции излучателя.

. Каждая точка на графике соответствует некоторому частному решению конструкции излучателя.

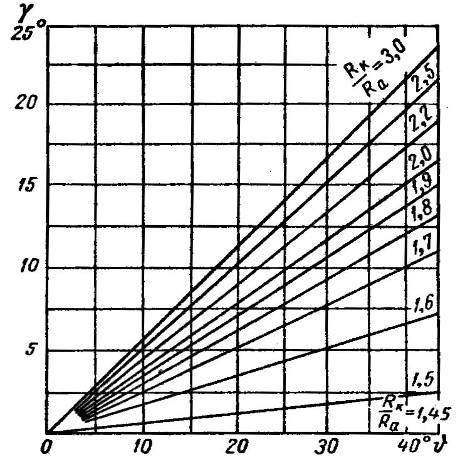

Рисунок 5 - Диаграмма для выбора размеров излучателя Пирса.

Если заданы две величины, обычно это  и

и  , то по диаграмме определяются остальные величины. Сама форма электродов, как обычно, определяется численно или при помощи электролитической ванны. В связи со стремлением в электронно-термических установках к увеличению плотности тока в пучке интересно проследить за ограничениями первеанса, создаваемыми излучателями такой конструкции. Системы с высоким первеансом находятся в правой части диаграммы на рис.5. При движении направо вдоль линии

, то по диаграмме определяются остальные величины. Сама форма электродов, как обычно, определяется численно или при помощи электролитической ванны. В связи со стремлением в электронно-термических установках к увеличению плотности тока в пучке интересно проследить за ограничениями первеанса, создаваемыми излучателями такой конструкции. Системы с высоким первеансом находятся в правой части диаграммы на рис.5. При движении направо вдоль линии  отношение

отношение  уменьшается. Таким образом, при данном сферическом радиусе катода

уменьшается. Таким образом, при данном сферическом радиусе катода  ускоряющий электрод должен быть размещен, возможно ближе к катоду. Рассеивающее действие анодной диафрагмы усиливается с приближением ее к катоду. Следовательно, для получения одного и того же угла сходимости луча на выходе из излучателя

ускоряющий электрод должен быть размещен, возможно ближе к катоду. Рассеивающее действие анодной диафрагмы усиливается с приближением ее к катоду. Следовательно, для получения одного и того же угла сходимости луча на выходе из излучателя  формирование пучка должно происходить при большем угле

формирование пучка должно происходить при большем угле  . Когда отношение расстояния катод – диафрагма

. Когда отношение расстояния катод – диафрагма  к диаметру последней

к диаметру последней  становится столь малым, что диафрагма начинает искажать поле у самой поверхности катода, плотность тока эмиссии в середине катода становится ниже, чем у краев. Поэтому плотность тока в пучке становится неоднородной по сечению и ток в пучке меньше, чем это можно ожидать из диаграммы на рис.5. Предельным отношением

становится столь малым, что диафрагма начинает искажать поле у самой поверхности катода, плотность тока эмиссии в середине катода становится ниже, чем у краев. Поэтому плотность тока в пучке становится неоднородной по сечению и ток в пучке меньше, чем это можно ожидать из диаграммы на рис.5. Предельным отношением  обычно считается 0,7. На величину и знак угла

обычно считается 0,7. На величину и знак угла  большое влияние оказывает и объемный заряд в пучке, так как пeрвеанс пучка

большое влияние оказывает и объемный заряд в пучке, так как пeрвеанс пучка  является функцией как

является функцией как  , так и отношения

, так и отношения  .

.

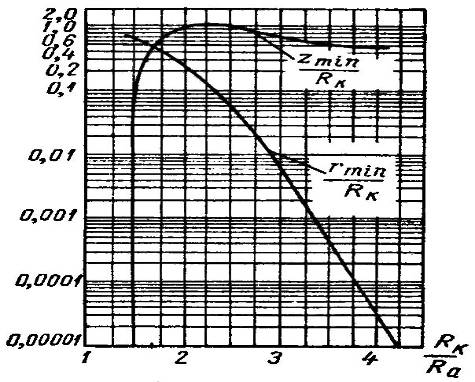

Зависимости угла  от угла

от угла  для различных отношений радиусов кривизны анода и катода приведены на рис.6. После выхода луча через анодную диафрагму в рабочую камеру, где электрического поля нет, он под влиянием объемного заряда начинает расходиться, хотя его минимальное сечение и находится в пространстве за анодом. Величина радиуса минимального сечения пучка

для различных отношений радиусов кривизны анода и катода приведены на рис.6. После выхода луча через анодную диафрагму в рабочую камеру, где электрического поля нет, он под влиянием объемного заряда начинает расходиться, хотя его минимальное сечение и находится в пространстве за анодом. Величина радиуса минимального сечения пучка  и расстояние этого сечения от плоскости анодной диафрагмы

и расстояние этого сечения от плоскости анодной диафрагмы  зависят от радиуса пучка при прохождении анодной диафрагмы

зависят от радиуса пучка при прохождении анодной диафрагмы  , первеанса

, первеанса  и угла сходимости

и угла сходимости  . Для электронных пушек с

. Для электронных пушек с  величины

величины  и

и  являются функциями только отношения

являются функциями только отношения  . Графики, позволяющие определить эти параметры, приведены на рис.7.

. Графики, позволяющие определить эти параметры, приведены на рис.7.

Рисунок 6 - Зависимость угла сходимости пучка после излучателя от угла сходимости внутри излучателя.

Описанный принцип построения электронных пушек позволяет построить системы с отношением площади поперечного сечения пучка к площади катода до 1: 40. Катодный электрод находится под потенциалом катода, поэтому не требуется подачи дополнительных напряжений смещения, что значительно упрощает схему питания установки. Излучатели, построенные по такому принципу, получили широкое распространение в электроннолучевых установках в основном для плавки и сварки металлов. В расчете систем, приведенном выше, не учитывается наличие отверстия в аноде и его расфокусирующее действие на пучок, поэтому для реальных систем он дает приближенные результаты. Следовательно, вышеприведенный расчет дает практически верные результаты для пучков с первеансом  , так как он справедлив для случая малых отверстий и параксиальных траекторий электронов. При больших проводимостях пушек необходимо производить компенсацию влияния анодного отверстия на фокусировку пучка.

, так как он справедлив для случая малых отверстий и параксиальных траекторий электронов. При больших проводимостях пушек необходимо производить компенсацию влияния анодного отверстия на фокусировку пучка.

Рисунок 7 - Зависимость параметров, определящих минимальное сечение пучка ( и

и  ), от конструктивных параметров пушки.

), от конструктивных параметров пушки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. пособие для вузов /О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров и др.; Под ред. О.В.Алексеева. – М.: Высш. шк., 2000. – 479 с.

2. Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства: Учебник/ А.П. Достанко, В.Л.Ланин, А.А. Хмыль, Л.П. Ануфриев; Под общ. ред. А.П. Достанко. – Мн.: Выш. шк., 2002

3. Справочник конструктора РЭА: Общие принципы конструирования/ Под ред. Р.Г. Варламова. - М.: Радио, 2000.

|

|

|