|

Иннервация и кровоснабжение желудка.

|

|

|

|

Развитие желудка

Трубка пищевода каудально переходит в веретенообразный мешок, расширение кишечной трубки, являющийся закладкой желудка, как это можно наблюдать уже у четырехнедельного эмбриона. Закладка желудка фиксируется к дорсальной стенке тела посредством дорсальной брыжейки желудка (mesogastrium), а к вентральной — посредством вентральной брыжейки. В течение шестой и седьмой недель развития расположение и форма желудка претерпевают радикальные изменения. Вся закладка желудка растет в длину, причем сравнительно больше удлиняется ее дорсальная стенка, благодаря чему мешкообразный желудок искривляется таким образом, что возникает обращенная дорсально большая кривизна, а малая кривизна, обращенная вентрально, отстает в росте. Одновременно с этим начинает увеличиваться в размерах и дорсальный мезогастрий, причем в гораздо большей степени, чем вентральная брыжейка; он вытягивается по направлению налево и в нем при этом образуется впячивание — закладка сальниковой сумки (bursa omentalis). Все эти процессы роста обусловливают поворот желудка приблизительно на 90 градусов по часовой стрелке направо. Осью вращения при этом служит длинная ось кишечной трубки, располагающейся в данный период еще вертикально. В результате этого большая кривизна желудка, обращенная сначала в дорсальном направлении, вращается влево, а малая кривизна, располагающаяся сначала вентрально, поворачивается направо. Одновременно первоначально левая стенка желудка становится вентральной, а правая стенка — дорсальной стенкой желудка.

Кроме того, с образованием дна желудка (fundus ventriculi) и с интенсивным ростом печени желудок изменяет свое положение таким образом, что из первоначально вертикального положения он смещается в косое трансверсальное положение, причем его краниальный отдел перемещается влево. Брыжейка желудка при этих смещениях вытягивается позади дорсальной стенки желудка влево, причем большая ее часть дает начало большому сальнику (omentum majus) и отделу сальниковой сумки (см. главу о развитии брюшинных взаимоотношений). Из вентрального мезогастрия возникает малый сальник — omentum minus (печеночно-желудочная и печеночно-двенадцатиперстная части — pars hepatogastrica и pars hepatoduodenalis). Приблизительно на седьмой неделе развития положение желудка изменяется также в том отношении, что весь орган, вместе с закладкой сердца и легких смещается несколько вниз. На третьем месяце развития эпителий закладки желудка начинает пролиферировать в окружающую мезенхиму, сгущенную вокруг кишечной трубки, а на четвертом месяце из первоначально плотных эпителиальных тяжей образуются желудочные железы. Эпителий желудка сначала является двуслойным, впоследствии, временно, он становится многослойным, пока количество слоев эпителиальной выстилки, наконец, не редуцируется на один слой цилиндрических клеток. Мускулатура и соединительнотканные компоненты желудочной стенки возникают из мезенхимы висцерального мезобласта.

|

|

|

Входной отдел желудка начинается кардиальным отверстием (ostium cardiacum) (рис. 162), представляющим собой место его соединения с пищеводом. Передняя поверхность тела желудка прилегает к передней брюшной стенке, а задняя поверхность соприкасается с селезенкой, поджелудочной железой и левой почкой с надпочечником. Дно желудка располагается под левым куполом диафрагмы и отделяется от кардиальной части кардиальной вырезкой (incisura cardiaca) (рис. 160). Выходной отдел открывается в двенадцатиперстную кишку. Малая кривизна желудка направлена в сторону нижней поверхности печени, а большая — к селезенке.

|

|

|

Стенка желудка образована слизистым, внутренним, слоем, мышечным, средним, и серозным, наружным. Серозная оболочка представляет собой внутренний листок брюшины, покрывающий желудок со всех сторон, кроме небольших полосок малой и большой кривизны, где сходящимися листками брюшины образуются брюшные связки желудка, и участок стенки желудка, которым тот соприкасается с диафрагмой. От большой кривизны книзу брюшиной образуется широкая складка, которая опускается до малого таза и называется большим сальником (omentum majus) (рис. 158, 171). Малый сальник (omentum minus) (рис. 158) образуют печеночно-желудочная, печеночно-двенадцатиперстная и диафрагмально-поджелудочная складки, которые удерживают желудок в определенном положении внутри брюшной полости.

| входной отдел) желудка; 6 — малая кривизна желудка; 7 — большая кривизна желудка; 8 — верхняя часть двенадцатиперстной кишки; 9 — мышечная оболочка двенадцатиперстной кишки; 10 — привратниковая часть (выходной отдел) желудка; 11 — нисходящая часть двенадцатиперстной кишки; 12 — мышечная оболочка желудка |

|

| сфинктер) привратника; 5 — мышечная оболочка двенадцатиперстной кишки; 6 — средний круговой слой мышечной оболочки желудка |

|

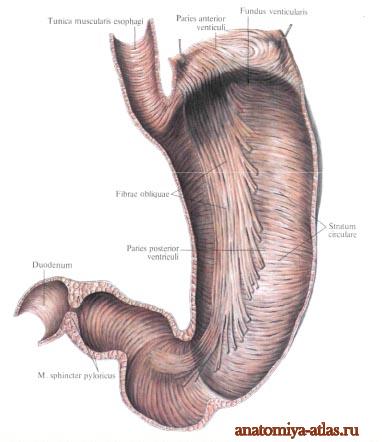

Мышечная оболочка желудка состоит из трех слоев.

Наружный продольный слой (stratum longitudinale) (рис. 161, 162) является продолжением одноименного слоя пищевода. У малой кривизны он достигает наибольшей толщины, а у большой кривизны и дна желудка истончается, но занимает большую поверхность.

Средний круговой слой (stratum circulare) (рис. 161) также представляет собой продолжение одноименного слоя пищевода и полностью охватывает желудок. У выхода из желудка (на уровне привратника) он образует утолщение, которое называется сжимателем, или сфинктером, привратника (m. sphincter pylori) (рис. 151, 161).

Глубокий слой состоит из косых волокон (fibrae obliquae) (рис. 161), пучки которых образуют отдельные группы. В области входа в желудок пучки охватывают его петлеобразно, переходя на переднюю и заднюю поверхности тела желудка. Сокращение мышечной петли обуславливает наличие кардиальной вырезки.

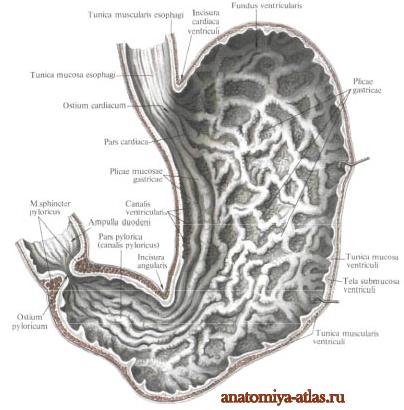

Толщина слизистой оболочки желудка (рис. 162) составляет 1,5—2 мм. Сама оболочка покрыта однослойным призматическим эпителием, содержащим желудочные железы (glandulae gastricae), состоящие из париетальных и слизистых клеток, и образует большое количество желудочных складок (plicae gastricae) (рис. 162), располагающихся преимущественно на задней стенке желудка и имеющих различное направление. Слизистая оболочка поделена на желудочные поля (areae gastricae) диаметром от 1 до 6 мм, на которых располагаются желудочные ямочки (foveolae gastricae) диаметром 0,2 мм, окруженные ворсинчатыми складками (plise villosae). В эти ямочки открываются выводные отверстия протоков желудочных желез.

|

|

|

| Рис. 162. Слизистая оболочка желудка 1 — слизистая оболочка пищевода; 2 — кардиальное отверстие; 3 — желудочные складки; 4 — подслизистая основа желудка; 5 — слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки; 6 — слизистая оболочка желудка; 7 — мышечная оболочка желудка |

|

Желудок человека.

Желудок человека, gaster (ventriculus), располагается в верхней левой (5/6) и в правой (1/6) частях брюшной полости; длинная ось его идет слева сверху и сзади вправо вниз и вперед и находится почти во фронтальной плоскости. Форма и размеры желудка изменчивы и зависят от степени его наполнения, функционального состояния мускулатуры его стенок (сокращение, расслабление).

Форма желудка изменяется также в зависимости от возраста. Принято различать 3 формы желудка: форму рога, форму чулка и форму крючка.

Левая часть желудка располагается слева под диафрагмой, а узкая правая — под печенью. Длина желудка по длинной его оси в среднем равна 21—25 см. Вместимость желудка — 3 л.

Части желудка.

Желудок состоит из нескольких частей: кардиальной, дна (свода), тела и привратниковой (пилорической). Входная, или кардиальная часть, pars cardiaca, начинается отверстием, через которое желудок сообщается с пищеводом, — кардиальньм отверстием, ostium cardiacum.

Непосредственно влево от кардиальной части находится выпуклое кверху дно (свод) желудка, fundus (fornix) gastricus.

Самая большая часть желудка — кверху без резких границ продолжается в дно, а вправо, постепенно сужаясь, переходит в пилорическую часть.

|

|

|

Привратниковая (пилорическая) часть, pars pylorica, непосредственно прилегает к отверстию привратника, ostium pyloricum, через которое просвет желудка сообщается с просветом двенадцатиперстной кишки.

Привратниковую часть подразделяют на пещеру привратника, antrum pyloricum, и канал привратника, canalis pyloricus, равный по диаметру прилегающей двенадцатиперстной кишке, и самого привратника, pylorus, — участка желудка, переходящего в двенадцатиперстную кишку, причем на этом уровне слой циркулярных мышечных пучков утолщается, образуя сфинктер привратника, m. sphincter pyloricus.

Кардиальная часть, дно и тело желудка направлены сверху вниз и направо: привратниковая часть располагается под углом к телу снизу вверх и направо. Тело на границе с пещерой привратника образует наиболее узкую часть полости.

Описанная форма желудка, наблюдаемая при рентгенологическом исследовании, по форме напоминает крючок, она встречается наиболее часто. Желудок может иметь форму рога, при этом положение тела желудка приближается к поперечному, а привратниковая часть составляет продолжение тела, не образуя с ним угла.

Третья форма желудка — форма чулка. Для желудка такой формы характерны вертикальное положение и большой длины тело, нижний край которого находится на уровне IV поясничного позвонка, а привратниковая часть — на уровне II поясничного позвонка по средней линии.

Обращенная кпереди поверхность желудка составляет его переднюю стенку, paries anterior, обращенная кзади — заднюю стенку, paries posterior. Верхний край желудка, образующий границу между передней и задней стенками, дугообразно вогнут, он более короткий и образует малую кривизну желудка, curvatura gastrica (ventriculi) major.

Малая кривизна на границе тела желудка и привратниковой части образует угловую вырезку, incisura angularis; по большой кривизне резкой границы между телом желудка и привратниковой частью нет. Лишь в период переваривания пищи тело отделяется от привратниковой части (пещеры) глубокой складкой, что можно видеть при рентгенологическом исследовании. Такая перетяжка видна обычно и на трупе. По большой кривизне имеется вырезка, отделяющая кардиальную часть от дна, — кардиальная вырезка, incisura cardiaca.

Оболочки желудка.

Стенка желудка состоит из трех оболочек: наружной — брюшины (серозная оболочка), средней — мышечной и внутренней — слизистой.

Серозная оболочка, tunica serosa, представляет собой внутренностный листок брюшины и покрывает желудок со всех сторон; таким образом, желудок расположен внутрибрюшинно (интраперитонеально). Под брюшиной лежит топкая подсерозная основа, tela subserosa, благодаря которой серозная оболочка срастается с мышечной оболочкой, tunica muscularis. Непокрытыми серозной оболочкой остаются лишь узкие полоски по малой и большой кривизне, где листки брюшины, покрывающие переднюю и заднюю стенки, сходятся, образуя брюшинные связки желудка. Здесь, вдоль одной и другой кривизны, между листками брюшины залегают кровеносные и лимфатические сосуды, нервы желудка и регионарные лимфатические узлы. Не покрыт брюшиной также небольшой участок задней стенки желудка левее кардиальной части, где стенка желудка соприкасается с диафрагмой.

|

|

|

Брюшина, переходя с желудка на диафрагму и на соседние органы, образует ряд связок, которые рассматриваются в разделе «Брюшина».

Мышечная оболочка желудка, tunica muscularis, состоит из двух слоев: продольного и кругового, а также из косых волокон.

Наружный, продольный, слой, stratum longitudinale, представляющий продолжение одноименного слоя пищевода, имеет наибольшую толщину в области малой кривизны. В месте перехода тела в привратниковую часть (incisura angularis) его волокна веерообразно расходятся по передней и задней стенкам желудка и вплетаются в пучки следующего — кругового — слоя. В области большой кривизны и дна желудка продольные мышечные пучки образуют более тонкий слой, но занимают более широкую площадь.

Круговой слой, stratum circulars, является продолжением кругового слоя пищевода. Это сплошной слой, охватывающий желудок на всем его протяжении. Несколько слабее круговой слой выражен в области дна; на уровне привратника он образует значительное утолщение — сфинктер привратника, m. sphincter pyloricus.

Кнутри от кругового слоя находятся косые волокна, fibrae obliquae. Эти пучки не представляют сплошного слоя, а образуют отдельные группы; в области входа в желудок пучки косых волокон петлеобразно охватывают его, переходя на переднюю и заднюю поверхности тела. Сокращение этой мышечной петли обусловливает наличие кардиальной вырезки, insicura cardiaca. Вблизи малой кривизны косые пучки принимают продольное направление.

Слизистая оболочка, tunica mucosa, как и мышечные слои, является продолжением слизистой оболочки пищевода. Хорошо различимая полоска зубчатой формы представляет границу между эпителием слизистой оболочки пищевода и желудка. На уровне привратника соответственно положению жома слизистая оболочка образует постоянную складку. Слизистая оболочка желудка имеет толщину 1,5-2 мм; она образует многочисленные складки желудка, plicae gastricae, преимущественно на задней стенке желудка.

Складки имеют различную протяженность и разное направление: возле малой кривизны расположены длинные продольные складки, которые отграничивают гладкий участок слизистой оболочки области кривизны — канал желудка, canalis ventricularis, который механически направляет пищевой комок в привратниковую пещеру. На остальных участках стенки желудка они имеют разнообразное направление, причем различают более длинные складки, соединенные между собой более короткими. Направление и число продольных складок более или менее постоянны, и у живого человека складки хорошо определяются при рентгенологическом исследовании с помощью контрастных масс. При растяжении желудка складки слизистой оболочки сглаживаются.

Слизистая оболочка желудка обладает собственной мышечной пластинкой слизистой оболочки, lamina muscularis mucosae, отделена от мышечной оболочки хорошо развитой рыхлой подслизистой основой, tela submucosa; наличие этих двух слоев обусловливает образование складок.

Слизистая оболочка желудка разделена на мелкие, диаметром 1-6 мм, участки — желудочные поля, areae gastricae. На полях находятся углубления — желудочные ямочки, foveolae gastricae, имеющие диаметр 0,2 мм; ямочки окружены ворсинчатыми складками, plicae villosae, которые более выражены в области привратника. В каждую ямочку открываются отверстия 1-2 протоков желудочных желез.

Различают желудочные железы (собственные), glandulae gastricae (propriae), расположенные в области дна и тела, кардиалъные железы, glandulae cardiacae, а также пилорические железы, glandulae pyloricae. Если кардиальные железы желудка по своему строению являются разветвленными трубчатыми, то пилорические железы — простые смешанные альвеолярно-трубчатые. В слизистой оболочке (главным образом в пилорической части) залегают лимфатические фолликулы.

Топография желудка.

Большая часть желудка располагается левее срединной плоскости тела. Проекция желудка па переднюю стенку живота занимает левую подреберную и надчревную области.

Скелетотопически вход в желудок залегает влево от позвоночного столба на уровне X или XI грудного позвонка, выход — вправо от позвоночника, на уровне XII грудного или I поясничного позвонка.

Верхний (вертикальный при крючковидной форме) отдел малой кривизны располагается вдоль левого края позвоночного столба, нижний ее отдел пересекает позвоночный столб слева направо.

Задняя стенка желудка в области дна прилегает к селезенке; на остальном протяжении она примыкает к органам, расположенным на задней стенке живота: левому надпочечнику, верхнему концу левой почки, поджелудочной железе, аорте и отходящим от нее сосудам.

Желудок смещается при дыхании и в зависимости от наполнения соседних полых органов (поперечная ободочная кишка). Наименее подвижными точками желтка являются кардиальная и привратниковая части, остальные части отличаются значительной смещаемостыо. Низшая точка (нижний полюс) большой кривизны при крючковидной форме желудка и более вертикальном его положении иногда. Достигает уровня линии между подвздошными гребнями и располагается ниже нее.

Дно желудка располагается под куполом левой половины диафрагмы. Малая кривизна и верхний участок передней стенки примыкают к висцеральной поверхности левой доли печени.

Нижнепередняя поверхность тела и привратниковой части желудка прилежит к реберной части диафрагмы и к передней брюшной стенке в области надчревья. Левый участок большой кривизны примыкает к висцеральной поверхности селезенки; на остальном протяжении (вправо) она прилежит к поперечной ободочной кишке. Если желудок имеет форму рога и занимает более поперечное положение, большая кривизна располагается на уровне линии, соединяющей концы X ребер, или на уровне пупочного кольца.

Иннервация и кровоснабжение желудка.

Иннервация: ветви n. vagus и truncus sympathies. образуют; не plexus gastrici (plexus celiacus).

Кровоснабжение: со стороны малой кривизны — из анастомозирующих между собой a. gastrica dextra (из a. hepatica propria) и a. gastrica sinistra (из truncus celiacus): со стороны большой кривизны — также из анастомозирующих между собой аа. gastroepiploicae dextra (из a. gastroduodenalis) и a. gastroepiploica sinistra (из a. lienalis); в области дна подходят аа. gasiricae breves (от a. lienalis). Венозная кровь оттекает по одноименным венам, впадающим в систему v. portae. Лимфа из стенок желудка оттекает в регионарные лимфатические узлы, расположенные главным образом по малой и большой кривизне.

Лимфатические сосуды от кардиальной части, а также от прилегающих отделов передней и задней стенок и привой половины дна желудка подходят к кардинальным узлам (anulus lymphaticus cardiust) от малой кривизны и прилегающей к ней участком стенок в nodi lymphatici gastrici sinistri; от привратниковой части — в nodi lymphatici gastrici dextri, hepatici и pylorici; от большой кривизны — в nodi lymphatici gastroomentales dextri et sinistri.

Основные болезни желудка

Болезни оперированного желудка — термин, обозначающий различные нарушения, возникающие в ближайшем или отдаленном периоде после операций на желудке.

1. Непосредственные послеоперационные осложнения развиваются в ближайшие сутки после операции. Наиболее часто наблюдается нарушение эвакуации желудочного содержимого вследствие операционной травмы, повреждения нервов и мышечной оболочки желудка и др. Больные отмечают чувство тяжести и давления в эпигастральной области, их беспокоит тошнота, срыгивание, рвота. При введении в желудок зонда выделяется необычно обильное количество желудочного содержимого. Подтверждает диагноз рентгенологическое исследование.

2. Несостоятельность швов анастомоза или дуоденальной культи — тяжелое осложнение, развивающееся на 4—8-е сутки после операции. Часто причиной данного осложнения являются дефекты техники операции (в том числе и обусловленные ее сложностью, сопутствующими тяжелыми заболеваниями и т. д.).

3. Послеоперационное кровотечение возникает нечасто, обычной причиной являются недостаточный гемостаз по линии швов анастомоза, кровоточащая дуоденальная язва, не удаленная в ходе операции.

4. Непроходимость приводящей петли возникает сравнительно редко (при резекции желудка по Бильрот-П). Причиной непроходимости приводящей петли могут быть механические факторы (ущемление приводящей петли при впередикишечном гастроеюноанастамозе, перегибы петли кишки, чрезмерное перерастяжение ее скапливающимся содержимым — желчью и панкреатическим соком; нарушение ее кровоснабжения и т. д.).

5. Демпинг-синдром. Термин, применяющийся для обозначения ряда симптомокомплексов, возникающих у оперированных больных вскоре после еды; относится к наиболее часто возникающим функциональным осложнениям после операций на желудке.

Доброкачественные опухоли желудка, по данным различных авторов, составляют 4% всех опухолей желудка. Они имеют различное гистологическое строение. Встречаются лейомиомы (около 60%), фибромы, невриномы, гемангио- мы, липомы, доброкачественные карциноиды, полипы и другие, более редкие виды. Доброкачественные опухоли и полипы желудка чаще одиночны, но могут быть множественными. Считают, что в одних случаях полипы желудка имеют явно воспалительно-гиперпластический характер и возникают как следствие избыточной регенерации слизистой оболочки желудка, в других случаях являются аденоматозными. В отдельных случаях полипы желудка наследственно обусловлены и развиваются из поколения в поколение у многих членов семьи (синдром Пейтца—Егерса—Турена и др.).

Рак желудка является одной из самых частых форм онкологических заболеваний, составляя 40% от общего числа всех локализаций раковой болезни (Ц. Г. Масевич, С. М. Рысс). В Японии заболеваемость раком желудка достигает 100 человек на 100 000 населения; в Великобритании ежегодно от этого заболевания умирает около 14 000 человек. Отмечена некоторая тенденция к повышению заболеваемости раком желудка почти во всех странах мира, что, с одной стороны, объясняется большим развитием промышленного производства и увеличением поступления во внешнюю среду токсических веществ, которые могут обладать и канцерогенным действием, и, с другой стороны, — улучшением диагностики и учета заболеваемости.

Хронический дуоденит — воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки. Во врачебной практике хронические дуодениты встречаются так же часто, как и хронические гастриты, и по отношению ко всем желудочно-кишечным заболеваниям составляют до 30%.

Симптоматические язвы желудка — острые или хронические очаговые деструкции слизистой оболочки желудка (локальные изъязвления), по этиологии и патогенезу отличные от язвенной болезни и являющиеся лишь одним из местных желудочных проявлений различных заболеваний.

Язвенная болезнь - общее хроническое заболевание, сопровождающееся характерным поражением слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки в виде язв и эрозий. Возникает в результате потери сопротивляемости слизистой оболочки желудка и двенадцати-перстной кишки переваривающему действию желудочного сока, происходящей вследствие глубоких нарушений трофики стенки желудка, сосудистых нарушений, расстройств регулирующего влияния центральной нервной системы, общей интоксикации, эндокринных расстройств и др. По последним данным, в возникновении язвенной болезни играет роль инфекционный агент - Helicobacter pylori - бактерия, обнаруженная у больных язвенной болезнью на слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Определенное значение в развитии язвенной болезни имеют наследственная предрасположенность, систематическое нарушение характера и режима питания, стрессы. Снижение сопротивляемости слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки приводит к образованию язв и эрозий под воздействием желудочного сока не только при повышенной, но и при нормальной кислотности. Язвы, как правило, появляются на малой кривизне желудка, в области тела желудка, вблизи привратника, в луковице двенадцатиперстной кишки.

Хронический гастрит является весьма распространенным заболеванием. В структуре заболеваний органов пищеварения он составляет около 35%, а среди заболеваний желудка — 80—85%.

Этиологически хронический гастрит иногда связан с острым гастритом, являясь результатом его дальнейшего развития. Чаще последствия острого гастрита являются тем патологическим фоном, на котором легко возникают обострения и прогрессирование процесса под влиянием различных экзогенных факторов. Причиной хронического гастрита могут быть качественно неполноценное питание, особенно дефицит белка, железа и витаминов, длительный прием некоторых медикаментов, обладающих местным раздражающим действием: наперстянки, салицилатов, бутадиона, преднизолона, антибиотиков, сульфаниламидов и др.Особенно велика роль в возникновении хронического гастрита повторных и длительных нарушений питания, употребления в больших количествах пряностей (лук, чеснок, перец), пристрастия к горячей пище, плохого разжевывания пищи, еды всухомятку. Часто хронический гастрит развивается вследствие систематического употребления крепких спиртных напитков.

Важным фактором в развитии хронического гастрита является нарушение функций нервной и эндокринной системы. Хронический гастрит обычно возникает при таких заболеваниях, как сахарный диабет, тиреотоксикоз, аддисонова болезнь.

Г астрит острый — полиэтиологическое заболевание, обусловленное химическими, механическими, термическими и бактериальными причинами. Патогенез острого гастрита сводится к дистрофически-некробиоти- ческому повреждению поверхностного эпителия и железистого аппарата слизистой оболочки желудка и развитию воспалительных изменений в нем. В зависимости от характера, интенсивности и путей воздействия этиологического фактора воспалительный процесс может ограничиваться поверхностным эпителием слизистой оболочки или распространяться на всю толщу железистого аппарата, интерстициальную ткань и даже мышечный слой и серозную оболочку желудка.

Гастроптоз (от греч. gaster — желудок, ptosis опущение) — опущение желудка. Обычно гастроптоз сочетается с хронической гипотонией желудка или является ее следствием. Чаще всего различают три степени опущения желудка, при этом ориентируются не на положение большой кривизны и нижнего полюса желудка, которое довольно лабильно и зависит от наполнения желудка и кишечника, напряжения брюшной стенки и некоторых других факторов, а на положение малой кривизны, которая менее подвижна, так как фиксирована в области кардии и привратника. При I степени малая кривизна определяется на 2—3 см выше 1. biiliaca, при II — на ее уровне и при III — ниже ее. Выделяют также тотальный гастроптоз и частичный, т. е. антропилороптоз. Гастроптоз чаще встречается у женщин, чем у мужчин, обычно в возрасте 15—45 лет и старше.

Функциональная желудочная гиперсекреция — состояние, характеризующееся повышением желудочного сокоотделения; часто сочетается с повышением кислотности желудочного сока (гипераци дитас). Временное повышение желудочной секреции наблюдается при употреблении в пищу большого количества приправ, обладающих сокогонным действием, острых веществ, алкоголя, при преимущественно белково-углеводном питании, при эмоционально-психических возбуждениях. Усиление желудочной секреции наблюдается в начальной стадии тиреотоксикоза, при гиперкортицизме и длительном лечении стероидными препаратами. Язвенная болезнь с локализацией процесса в луковице двенадцатиперстной кишки и привратнике часто сопровождается гиперсекрецией желудка; подобные функциональные нарушения имеют место и при дуодените (на ранних, стадиях).

Функциональная ахилия желудка — состояние, характеризующееся временным угнетением желудочной секреции без органического поражения секреторного аппарата желудка. Причины данного состояния могут быть различными: психическое угнетение, интоксикация, тяжелое инфекционное заболевание, гиповитаминозы, нервное и физическое переутомление и др. По-видимому, у части лиц функциональная ахилия и гипохилия могут иметь врожденное происхождение и связаны с врожденной слабостью секреторного аппарата желудка, функциональные ахилии наблюдаются у больных тиреотоксикозом, сахарным диабетом. Функциональная ахилия является временным состоянием, при длительном торможении нервно-железистого аппарата желудка в нем развиваются органические изменения, происходит перестройка слизистой оболочки желудка.

Пневматоз желудка — повышенное содержание в желудке воздуха. Пневматоз желудка может быть следствием органического заболевания (наблюдается в некоторых случаях при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, поражении диафрагмального нерва, левого купола диафрагмы и др.), но чаще возникает на почве нарушения высшей нервной деятельности при истерическом психозе (неврогенная аэрофагия, нервная отрыжка).

Острая атония желудка- это острое расширение желудка является проявлением внезапно наступившего пареза мышц его стенки, возникающего вследствие как непосредственного поражения иннервирующих его нервных образований, так и рефлекторно. Заболевание редкое, наблюдается при инфаркте миокарда, перитоните, пневмонии, при тромбозе сосудов желудка, иногда на фоне длительно существующего стеноза привратника. В хирургической практике оно наблюдается в ряде случаев травмы желудка, при ранении спинного мозга, в послеоперационном периоде и при выходе больного из состояния наркоза. Наконец, острая атония желудка может иметь место при некоторых тяжелых инфекционных заболеваниях, например при брюшном тифе и т. д.

Пилороспазм (pylorospasmus; от греческого - привратник и - судорога, спазм) — первичный спазм мускулатуры привратника без органических изменений пилорического канала, обусловливающий отсутствие или затруднение опорожнения желудка

Пилоростеноз (pylorostenosis; от греческого - привратник и стенозы) - порок развития (стеноз) пилорического отдела желудка. Причина пилоростеноза - перерождение мышечного слоя пилорического отдела, его утолщение, которое связывают с нарушением иннервации. Первый и основной симптом пилоростеноза - рвота „фонтаном", чаще появляющаяся на 2-й — начале 3-й неделе жизни. Рвота возникает между кормлениями: вначале изредка, затем учащается. Рвотные массы состоят из створоженного молока без примесей жёлчи с кислым запахом. Ребёнок становится беспокойным, быстро прогрессируют истощение, обезвоживание, олигурия. Стул скудный, позже отмечается диспептический, или „голодный" стул.

Пневматоз желудка и кишечника у детей характеризуется появлением в стенке тонкой или толстой кишок, реже желудка, кистовидной полости, содержащей газ. Встречается у детей преимущественно грудного возраста, перенёсших кишечную инфекцию. Этиология и патогенез выяснены не окончательно. Согласно инфекционной теории образующийся газ является продуктом жизнедеятельности некоторых микроорганизмов, в частности кишечной палочки, а также результатом ферментативного расщепления пищи. Предполагается, что образование газа может наблюдаться непосредственно в лимфе, что приводит к растяжению лимфососудов микроорганизмами. Процесс может быть ограниченным, распространяться на значительную часть или на весь кишечник. Характерно поражение подвздошной кишки и илеоцекальной области.

|

|

|