|

Милочка Фиженко. 30 ноября 1920 года. 2 года 10 месяцев. Цихис-Дзири. В этом доме прошла часть детства мамы.

|

|

|

|

Милочка Фиженко. 30 ноября 1920 года. 2 года 10 месяцев. Цихис-Дзири. В этом доме прошла часть детства мамы.

1922 год. 1927 год. 5 лет

В 1923 году семья переехала в Харьков, в Рыжов.

В 1927 году переехали в Ленинград, где мама впервые пошла в школу, сразу в третий класс. Ей было уже 9 лет.

В 1930 году к ним в гости приехала ббабушка Анна Тимофеевна. Вскоре она умерла.

Вернулись с похорон Бабушки. Лесной. 1930 год.

14. января 1931 года. С мамой В. И. Фиженко. 1931 год.

12. 12. 1932 год. С подругами.

Мамина школа №5 в Лесном.

07. 10. 1928 год. Лесной парк. Мамин класс.

Сегежа. На отдыхе. 1928 год.

В 1934 году мама поступила в Ленинградский Государственный Университет на биофак, на кафедру микробиологии, который закончила в 1939 году.

Студентка Ленинградского Государственного Университета. 1934 год.

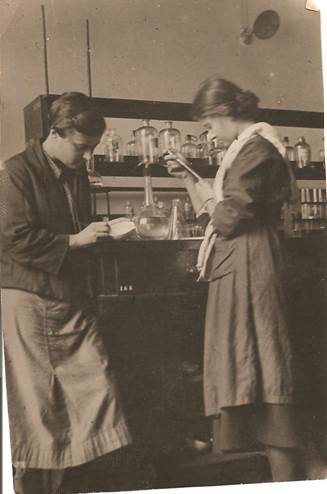

В лаборатории качественного анализа 10. 10. 1935 года мама работала на последних курсах университета.

«Моему самому близкому другу родной Изочке от горячо любящей и преданной Милы. Кроме Наты ты одна смогла меня понять, и с этих пор все мои лучшие качества, имеющиеся в данный момент, принадлежат тебе. И новые будут возникать под твоим влиянием».

В 1940 году мама вышла замуж. Муж не нравился родителям, но «Любовь зла, полюбишь и козла». Это был тот самый случай.

«13. 08. 1942. На память нашей дорогой Ольгушке. Береги. Целуем тебя крепко».

С мужем Болдыревым Евгением.

Группа в Университете. 1937 год.

|

|

|

С однокурсницами.

Фиженко Мила, Фиженко Надя, с подругами. 1937 год.

После Университета мама начала работать в НИИ Вакцины и Сыворотки им. И. Мечникова и продолжала там работать всю блокаду.

Эту фотографию мама сделала в первый день блокады Ленинграда и подарила её родителям мужа. На обороте надпись – «Дорогим мамочке и папочке от «дочки» Милы. 29 июля 1941 года». А ниже приписка: «(Как я не могу простить себе того, что так называла когда-то родных мужа!!!!!! Нельзя этим именем никого называть, кроме своих родных родителей! »

О Блокаде написано много. Нам, не переживавшим в жизни ничего подобного, трудно даже представить себе этот ад. Я вставляю сюда воспоминания академика Лихачова, пережившего Блокаду для того, чтобы наши потомки имели хотя бы слабое представление о том, что довелось пережить нашим предкам. И как надо ценить всё то, что у нас есть сейчас..

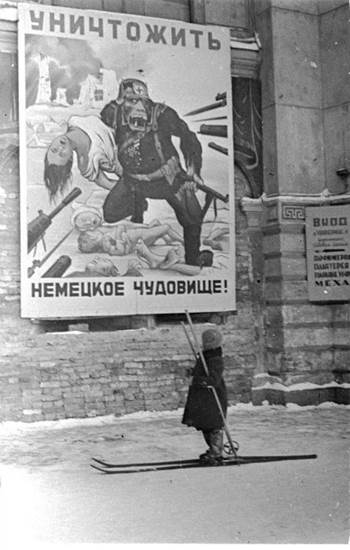

Эту фотографию мама носила с собой на случай, если силы оставят и она упадёт на улице. На снимке кружок политпросвещения, который мама вела для жителей города.

«Мой адрес: Ленинград, 18, Лесной, Болотная ул. 6, кв 2. Л. В. Болдырева.

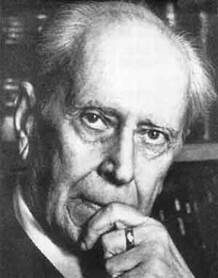

Воспоминания о блокаде Дмитрия Сергеевича Лихачева...

Есть вещи, о котором нельзя забывать... Накануне годовщины снятия блокады Ленинграда, много о ней читал... Это было страшно, порой невыносимо. Но хотелось понять, как выживали люди в этом аду, как оставались людьми? Одна из самых жестких, но правдивых книг, это воспоминания о блокаде академика Лихачева. На эту тему написано много, но Дмитрий Сергеевич вызывает у меня особое уважение и главное, его словам я верю...

В своих воспоминаниях он не рассказывает о подвигах, не пишет ни о чем героическом, он никого не обвиняет, он просто рассказывает о том что видел и пережил сам. И от этого эти записи еще страшнее... Они страшны своей обыденностью. Он рассказывает о том, как быстро человек привыкает к нечеловеческому. Как раскрываются люди в таких испытаниях... Дмитрий Сергеевич пишет о самой страшной, первой блокадной зиме 1941 - 1942 годов. Сам он выжил потому что был эвакуирован на " Большую землю" в 1942 году, но о пережитом помнил до конца своих дней...

|

|

|

Прочтите и вы, если хватит душевных сил... Будет тяжело, но думаю, это нужно знать. Знать, чтобы помнить... Чтобы не повторилось.

"... Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше: исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина (супруга Дмитрия Сергеевича) хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал: становилось ясно, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с голоду.

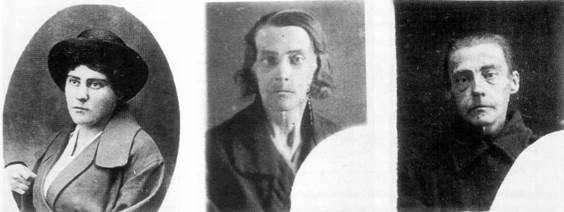

Фотографии ленинградки С. И. Петровой, пережившей блокаду. Сделаны в мае 1941 года, в мае 1942 года и в октябре 1942 года соответственно.

Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы! Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же: ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы — почему я не купил их! Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще три! Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С! Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе — с таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления по радио. ...

8 сентября мы шли из нашей поликлиники на Каменноостровском. Был вечер, и над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно «крепкими» клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и, наконец, приобрело гигантские, зловещие размеры. Впоследствии мы узнали: в один из первых же налетов немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда они готовились к блокаде. А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы — к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда в ясный осенний день я шел из Пушкинского Дома, на Большом меня застал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги: немцы разбомбили книжный склад Печатного Двора. Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знамениями грядущих бедствий.

Город между тем наполнялся людьми: в него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу 1941 г. все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь вымирали и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов...

|

|

|

Помню — я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». — «Но разве нельзя отвезти их в больницу? » — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню — один был еще совсем молодой. Лицо у него был черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые. Когда труп похолодеет, выползают вши. Город был заражен вшами: голодающим было не до «гигиены».

|

|

|

То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, — это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получать карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов и школ. Итак, один с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было немало... Особенно много карточек оказывалось у дворников; дворники забирали карточки у умирающих, получали их на эвакуированных, подбирали вещи в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду.

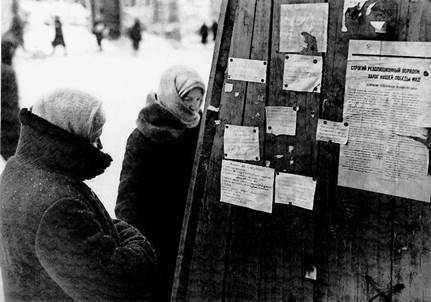

Обмен товарами на рынке. Фото Г. Чертова, февраль 1942 г.

Мы тоже меняли вещи. Модные женские вещи — единственное, что можно было обменять: продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих. Голубое крепдешиновое мы променяли за один килограмм хлеба. Это было плохо, а вот серое платье променяли на килограмм 200 грамм дуранды. Это было лучше. Дуранду мы томили, мололи в мясорубке, а потом пекли лепешки. А что такое дуранда — зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода.

Впрочем, мы ели не только дуранду. Ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке (моему отцу) этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в Институте — 8 плиток. Одну плитку я держал про запас: так мы ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий. В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Удивительно, я варила клей, как студень, и разливала в блюда, где он застывал. Еще мы ели кашу из манной крупы. Этой манной мы чистили детские шубки белого цвета. Манная крупа была с шерстинками от шубы, имела густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у нас оказалась такая крупа.

Многие сотрудники (Пушкинского дома, где работал тогда Дмитрий Лихачев) карточек не получали и приходили... лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в Издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали (в октябре). Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба — я не дойду до дому! ». Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру (на Кировском) и принес плитку глюкозы с порошком шиповника (удалось купить перед тем в аптеке). Дома он вел раздражительный разговор с женой. Жена (Евгения Константиновна) пришла из Литфонда, где им также отказали в столовой, как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в члены Союза писателей. Василий Леонидович надевал пальто, чтобы идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать.

|

|

|

Голодающих не столько мучил голод, как холод — холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой — в столовых не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот бидон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп — одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как «отоварить» их иным способом было почти невозможно.

Я видел однажды страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола, военная, для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду. И умирали. Наконец, школу решили распустить. И вот кто мог — уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках, падали, их волокли. Лежал уже снег, который, конечно, никто не убирал, стоял страшный холод. А внизу, под спецшколой был «Гастроном». Выдавали хлеб. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги — наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах), как наступал конец всей семье.

Павшую лошадь - на еду. Фото Д. Трахтенберга, зима 1941

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству — О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... но не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду.

Трупы на улицах города. Фото В. Федосеева, 5 февраля 1942 г

У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей, мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны. Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, — редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, — отрежешь у трупа...

Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего Человеколюбивого общества (угол Зелениной и Гейслеровского) обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и, когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей. Так съели одну из служащих Издательства АН СССР — Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.

Не было ни света, ни воды, ни газет (первая газета стала расклеиваться на заборах только весной — небольшой листок, кажется, раз в две недели), ни телефонов, ни радио! Но все-таки общение между людьми сохранилось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: «Кулик идет».

Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Гуковский. Под арестом его заставили что-то подписать1, а потом посадили Б. И. Коплана, А. И. Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена — дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против Биржи на Стрелке). Умер В. В. Гиппиус. Умер Н. П. Андреев, 3. В. Эвальд, Я. И. Ясинский (сын писателя), М. Г. Успенская (дочь писателя) — все это были сотрудники Пушкинского Дома. Всех и не перечислишь.

Мне неоднократно приходилось говорить: под следствием людей заставляли подписывать и то, что они не говорили, не писали, не утверждали или то, что они считали совершенными пустяками. В то время, когда власти готовили Ленинград к сдаче, простой разговор двух людей о том, что им придется делать, как скрываться, если Ленинград займут немцы, считался чуть ли не изменой родине.

Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с двух часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы «отоварить» наши продуктовые карточки (только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам), она ездила с санками за водой на Неву. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова (она жила у нас на кухне на антресолях). Воду брали у Крестовского моста. «Трасса», по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела: расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на тридцатиградусном морозе. Санки скатывались с середины дороги набок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки или ведра с палками: палки было изобретение тех лет! Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду: на Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже нарос лед. Люди плашмя ползли в ледяную гору и опускали ведра как в колодец. Потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку.

В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колосовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постелей; они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.

Трупы умерших от истощения почти не портились: они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих: они получали на них карточки. Страха перед трупами не было, родных не оплакивали — слез тоже не было. В квартирах не запирались двери: на дорогах накапливался лед, как и по всей лестнице (ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала). Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах, под одеялами, шубами, коврами лежали трупы: сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди?

В очередях люди все надеялись: после Кулика ждали и еще кого-то, кто уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти, туда летели самолеты, но оттуда почти не поступало еды, во всяком случае для нас.

Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской. Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя побольше всего теплого. К счастью, у нас были целы стекла. Стекла были прикрыты фанерами (некоторые), заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в шесть вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок (я вспомнил, как делал коптилки в 1919-м и 1920 г. — тот опыт пригодился). Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто бы тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться с боку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые: вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод! Вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой!

Утром растапливали буржуйку. Топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной Думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний: это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихнуть в печку: она бы не горела. Приходилось вырывать по листику и по листику подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу: в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились, дети тоже.. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем всего было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора — как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с «отработанной» манной крупой, которой чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовилась «еда». Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну.

Все люди ходили грязные, но мы умывались, тратили на это стакана два воды и воду не выливали — мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны по середине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в десять дней. И это было понятно: тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был пятый этаж и ход на чердак такой удобный... Весной, когда потеплело, на потолке в коридоре (мы ходили в определенные места) появились коричневые пятна...

Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других.

Нет! голод несовместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом: либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса.

Бог произнес: «Поелику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих» (кажется, так в Апокалипсисе).

Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами, мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренне, «от души» мыслили, проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению, не поддаваясь суете и тщеславию.

Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватило холста, он писал на фанере и на картоне. Он был «левый» художник, из старинной аристократической семьи, его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью: красноликий апокалипсический ангел, полный спокойного гнева на мерзость злых, и Спаситель — в его облике что-то от ленинградских большелобых дистрофиков.

Лучшая его картина осталась у Аничковых: темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни единого огня в них нет; смерть там победила жизнь; хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет силы зажечь коптилку. Над двором на фоне темного ночного неба — покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотрит вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы; на ризах — изображение древнерусского храма (может быть, это храм Покрова-на-Нерли — первого Покровского храма).

В феврале и в марте смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выстаивая страшные очереди. Хлеб был двух сортов: более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Мы так и делали. А он был с бумажной массой! Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблины-Каменские по дороге до дому съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дому. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» — это ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»). Тогда-то у нас на подоконнике и умерла от истощения мышь...

Умер отец. Как хоронить? Надо было отдать несколько буханок хлеба за могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промерзшей земле трудно было копать могилы для новых и новых трупов тысяч умиравших. И могильщики торговали могилами уже «использованными», хоронили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хоронили второго, потом третьего, четвертого и т. д., а первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Васю (брата моего отца), а весною не нашли и той ямы, в которой он на день или на два нашел себе «вечное успокоение». Отдать хлеб казалось нам страшным. Мы сделали так же, как и все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками (не пеньковые, а какие-то другие) и стали хлопотать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, за ними сидели женщины, отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельства о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз «от голода» они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ! Отцу тоже записали какую-то болезнь и, не видев его, выдали свидетельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась. ..

Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с пятого этажа, положили на двое детских саночек, соединенных куском фанеры, привязали отца к санкам белыми веревками и повезли к Народному дому. Здесь в саду Народного дома на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысяч других трупов, тоже зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем во Владимирском соборе. Горсть земли всыпали в простыню — одну за него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшей своего умершего неизвестно где сына. Так мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на Новодеревенское кладбище. Так в общей могиле он лежит, в какой — не знаем.

Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же, но рабочие просили денег, которых у нас в этот момент не было. Мы боялись, что, пока отец лежит, его разденут, простыни срежут, золотые зубы выломают. Машина не взяла отца...

Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины, она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались на ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами!

Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Инбер — одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 г. ). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»... "

Целиком книгу можно прочесть здесь http: //www. sakharov-center. ru/asfcd/auth/? t=page& num=12688

***

В трудные минуты у людей проявляются все их качества – и добрые, и подлые. Кто-то наживался на чужом горе, а кто-то проявлял чудеса самоотверженности. Мама рассказывала, как сотрудники Института Растениеводства и селекци растений сохраняли элитный семенной фонд. Множество элитного зерна, семян элитных сортов овощей берегли умирающие от голода люди для тех, кто будет восстанавливать страну после войны. Они верили, что мы победим.

И так же героически вели себя сотрудники Ленинградского зоопарка.

|

|

|