|

Электродинамический микрофон

|

|

|

|

Элементы электроакустического тракта

Микрофон

Микрофон — электродинамический прибор, преобразующий акустические звуковые колебания воздушной среды в электрические сигналы. Микрофон является первым и одним из наиболее важных звеньев любого электроакустического тракта, характеристики которого оказывают огромное влияние на качество его работы.

Классификация микрофонов

Классифицируют микрофоны по трем основным признакам: типу приемника, типу преобразователя и по назначению. Типы приемника:

♦ приемники давления (ненаправленные, «круговые») — звук воздействует на подвижный элемент с одной стороны;

♦ приемники градиента или разности давлений (направленные), которые в свою очередь подразделяются на приемники:

· с двумя симметричными акустическими входами (двунаправленные, косинусоидальные или «восьмерка»);

· с двумя или более несимметричными акустическими входами (кардиоида).

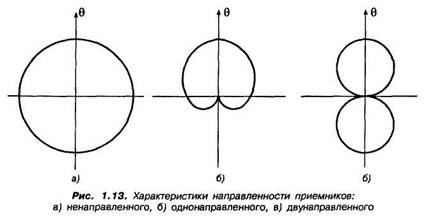

Характеристики направленности указанных типов приемников приведены на рис. 1.13.

Ненаправленный микрофон имеет характеристику направленности в виде шара, в центре которого находится микрофон. Однако такими свойствами обладают микрофоны на низших и средних частотах, где их размеры намного меньше длины волны и соблюдаются условия обтекаемости. Ненаправленные микрофоны используют для приема сигналов, отраженных от поверхностей помещения (студии, концертные залы), т.е. для передачи общей акустической обстановки помещения.

Микрофоны с косинусоидальной характеристикой направленности (восьмерка). В области высоких частот длины волн звуковых колебаний становятся соизмеримыми с размерами микрофона, нарушается синфазность приема звуковых волн сторонами диафрагмы, чувствительность снижается. Применяются при записи дуэта, а также когда необходимо отстроиться от направленных источников шума.

|

|

|

Направленные и остронаправленные микрофоны используют для солистов, для четкого разделения отдельных групп музыкальных инструментов, а также для снижения величины реверберационной составляющей.

Для работы на открытом воздухе преимущественно используются динамические микрофоны, которые менее критичны к воздействию температуры и влажности воздуха, чем, например, конденсаторные.

Особую группу представляют остронаправленные микрофоны, которые используются в тех случаях, когда нет возможности приблизиться к источнику полезного сигнала.

Один из наиболее распространенных остронаправленных микрофонов — микрофон «бегущей волны» — представляет собой трубку (длиной около метра и даже более) с отверстиями, на заднем торце которой расположен ненаправленный или однонаправленный микрофон. Отверстия закрыты тканью или пористым материалом, акустическое сопротивление которого возрастает по мере приближения к капсюлю. Заметное обострение направленности начинается с частоты, для которой длина волны меньше удвоенной длины трубки. На низких частотах (ниже 150...200 Гц) характеристика направленности в основном определяется капсюлем и обычно близка к кардиоиде.

Другой тип остронаправленных микрофонов — рефлекторные микрофоны. В таких микрофонах капсюль с ненаправленной или однонаправленной характеристикой помещается в фокусе параболического отражателя. Звуковые волны, приходящие под углом к оси отражателя, рассеиваются рефлектором и не попадают на микрофон. Для наведения на удаленный источник полезного сигнала рефлектор снабжают «прицелом» — трубочкой, соосной с осью рефлектора. Направленность такого микрофона начинает проявляться с частот, длина волны которых равна диаметру рефлектора, причем АЧХ такого микрофона имеет подъем в сторону высоких частот с наклоном 6 дБ/окт.

|

|

|

По назначению микрофоны подразделяются на бытовые, профессиональные и спецназначения.

Профессиональные микрофоны в свою очередь подразделяются:

♦ для звукозаписи в студиях (студийные);

♦ для систем звукоусиления музыки и речи;

♦ для акустических измерений;

♦ для диспетчерской связи.

Основные параметры

1. Номинальный диапазон частот определяется допустимым спадом в области нижних и верхних частот. Частотная характеристика — зависимость осевой чувствительности от частоты.

2. Неравномерность АЧХ.

3. Чувствительность — отношение напряжения U в вольтах на выходе микрофона к звуковому давлению p в паскалях, воздействующему на его чувствительный элемент

4. Направленность и характеристика направленности — отношение чувствительности микрофона, измеряемой под различными углами к оси симметрии микрофона относительно нулевой азимутальной плоскости. Имеет частотную зависимость. Диаграмма направленности — это графическое изображение характеристики направленности.

5. Коэффициент нелинейных искажений.

6. Уровень предельного звукового давления, выражаемый в децибелах относительно рo = 2· 10-5 Па, при котором коэффициент гармонических искажений не превышает 0,5%.

7. Динамический диапазон.

8. Модуль полного электрического сопротивления (импеданс) в Омах, обычно нормируется на частоте 1 кГц.

По конструкции различают угольные (применяется около 100 лет), электромагнитные, электродинамические (катушечные и ленточные), электростатические (конденсаторные и электретные) и пьезокерамические микрофоны. Микрофоны стараются делать обтекаемой формы и малых размеров. Обтекаемая форма снижает отражения до минимума.

Угольный микрофон

Одними из первых появились угольные микрофоны. Основное их достоинство — высокая чувствительность, позволяющая использовать их без усилителя. Однако они имеют такие недостатки, как большая неравномерность частотной характеристики, значительные нелинейные искажения и низкая стабильность в работе — со временем появляются трески и шумы. В настоящее время сохранились в телефонных аппаратах ранних выпусков.

|

|

|

Электромагнитный микрофон

Электромагнитный микрофон более стабилен в работе, но ему также свойственны недостатки: узкий частотный диапазон, большая неравномерность частотной характеристики и значительные нелинейные искажения. В настоящее время отживают свой срок в телефонных аппаратах.

Электродинамический микрофон

Наиболее надежны в эксплуатации электродинамические микрофоны, которые подразделяются на катушечные и ленточные. В них отсутствуют источники питания и усилители, они имеют достаточно широкий частотный диапазон (до 16 кГц и более), сравнительно небольшую неравномерность частотной характеристики (5...6 дБ ленточные и 8...10 дБ — катушечные) и чувствительность в пределах 0,6...1 мВ/Па. Для компенсации электромагнитных помех (фона переменного тока) в катушечных микрофонах последовательно со звуковой катушкой включают антифонную катушку, которую наматывают поверх магнитной системы. Причем катушки включают в противофазе. Ленточные микрофоны, благодаря исключительно малой массе подвижного элемента (гофрированной алюминиевой ленточки), очень хорошо передают тембры многих музыкальных инструментов (особенно струнных, тарелок и др.).

Конденсаторный микрофон

Для электроакустических трактов высокого качества наибольшее применение нашли конденсаторные микрофоны. Для них характерны следующие показатели: хорошая переходная характеристика с малой длительностью установления напряжения (10 мкс и менее), широкий частотный диапазон, малая неравномерность частотной характеристики, низкие нелинейные и переходные искажения, высокая чувствительность и низкий уровень шумов, хорошие массогабаритные показатели. Такие микрофоны, как правило, выполнены совместно с усилителем, выходное сопротивление которого считают выходным сопротивлением микрофона.

Хорошие образцы конденсаторных микрофонов имеют полосу частот не уже 20...20000 Гц при неравномерности 3...4 дБ и чувствительности не хуже 2 мВ/Па.

|

|

|

Большинство профессиональных конденсаторных микрофонов имеют переключаемую диаграмму направленности: круг (окружность), восьмерка (косинусоида), кардиоида. В отличие от конденсаторных в электретных конденсаторных микрофонах (МКЭ) мембрана выполнена из материала, обладающего электретным свойством, т.е. способностью сохранять поляризацию в течение длительного времени (30 лет и более). Такое свойство создается предварительной термической обработкой полимерных пленок в электрическом поле с высоким градиентом напряжения. В результате отпадает необходимость в дополнительном источнике постоянного напряжения и подводе питания. Амплитудно-частотные характеристики некоторых бытовых электретных микрофонов показаны на рис. 1.14 [3].

Пьезокерамические микрофоны основаны на явлении поляризации некоторых сегнетоэлектриков при механической деформации, применяют в недорогих бытовых магнитофонах.

Угольные, электромагнитные и пьезоэлектрические микрофоны в настоящее время используют преимущественно только для передачи служебных речевых сообщений.

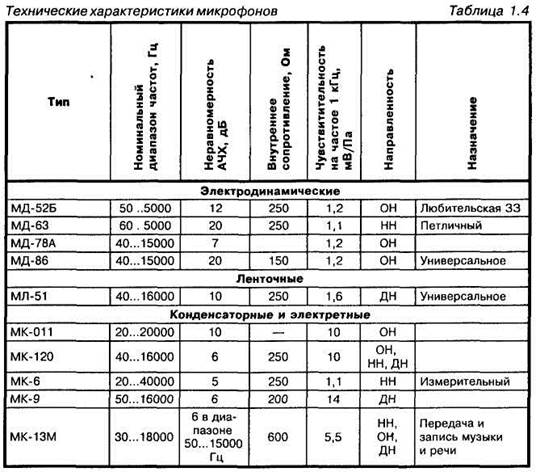

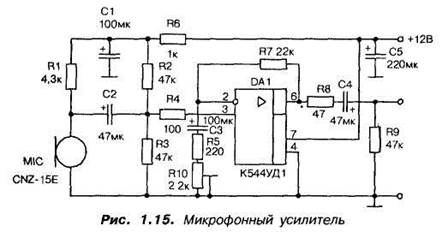

Технические характеристики некоторых микрофонов приведены в табл. 1.4.

Примечание.

1 HH — ненаправленный, ОН — однонаправленный, ДН — двусторонне-направленный, OCH — остронаправленный, 33 — звукозапись

2 Напряжение питания микрофонов типа «СОСНА» — минус 1,2 В, МКЭ-3 — минус 4,5 В; МКЭ-378Б — 2,3 6,0 В, МКЭ-332В, МКЭ-ЗЗЗВ — 2 9 В, WM-034CY — 4,5. 10 В, WM-55A103 — 1,5 10 В, SZN-15E - 3. 10 В

Сопротивление нагрузки микрофона рекомендуется выбирать равным (3...10) . Z1, где Z1 — модуль полного электрического сопротивления микрофона. При этом получается режим, близкий к режиму холостого хода, а напряжение на нагрузке оказывается почти в 2 раза больше, чем в режиме согласованного включения.

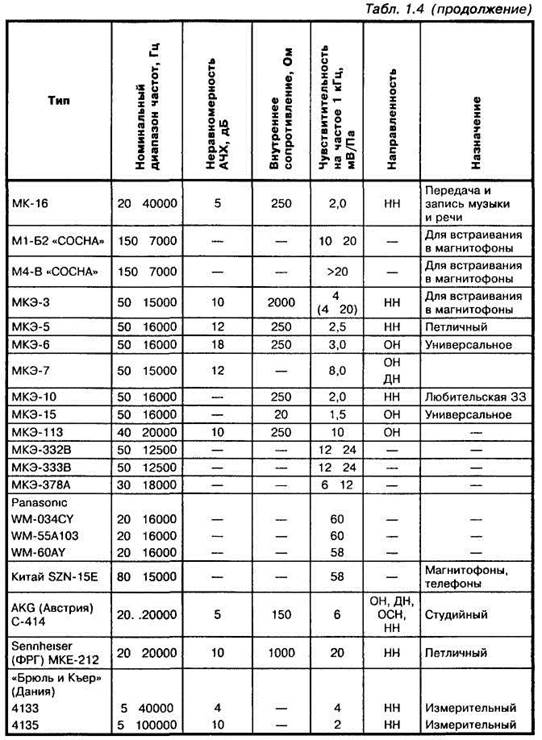

На рис. 1.15 показан вариант микрофонного усилителя для микрофона китайского производства. Резисторы R4 и R8 повышают устойчивость усилителя к самовозбуждению.

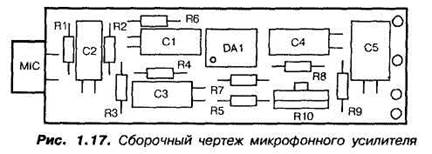

Конструкция и детали. Усилитель выполнен на печатной плате размером 22,5x70 мм, представленной на рис. 1.16. Последовательно с резистором R5 предусмотрено место для установки подстроечного резистора R10 типа CП3-38a сопротивлением 2,2 кОм.

Сборочный чертеж показан на рис. 1.17. Конденсаторы смонтированы по варианту горизонтальной установки.

Радиомикрофон

Радиомикрофон представляет собой приемопередающий комплекс. Собственно микрофон снабжен портативным радиопередатчиком (мощностью 10...50 мВт) с дальностью уверенного приема 50...200 м (зависит от чувствительности приемника 10...3 мкВ). Выход приемника подключают к одному из входов звукорежиссерского пульта. Основным недостатком радиомикрофонов является небольшой динамический диапазон, что ухудшает качество художественных программ.

|

|

|

Схема простейшего радиомикрофона с радиусом действия не менее 25 м для диапазона частот 88...108 МГц показана на рис. 1.18.

В качестве микрофона можно использовать любой электретный микрофон с высокой чувствительностью (МКЭ-332, МКЭ-333, CZN-15E и др.). В качестве транзистора можно использовать высокочастотный транзистор типа KT368 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 150. Положительная обратная связь снимается с дополнительной части обмотки и через конденсатор C2 поступает на базу транзистора. Катушка индуктивности содержит 7 витков провода диаметром 0,68 мм на оправке диаметром 5 мм. В случае, если транзистор в пластмассовом корпусе, катушку можно намотать поверх его корпуса. Отвод выполнен на расстоянии 2,5...3 витка от начала намотки. Монтаж можно выполнить навесным монтажом и смонтировать его, например, в корпусе от фломастера подходящего диаметра или в корпусе от китайского фонарика. Антенна представляет собой кусок провода длиной 25...40 см. Длину антенны можно уменьшить на 10...15 см, включив ее через последовательную LC-цепочку из конденсатора емкостью 2,2...3,3 пФ и индуктивности, имеющей 15 витков провода диаметром 0,3...0,4 мм на оправке диаметром 2,5 мм. Подстройку частоты передачи осуществляют подбором конденсатора C3 или раздвиганием витков катушки. Подбором резистора R2 и конденсатора C3 добиваются максимальной выходной мощности, а резистора R1 — оптимальной глубины модуляции.

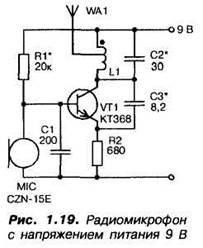

Радиомикрофон, схема которого изображена на рис. 1.19, рассчитан на питание 9 В и содержит такое же количество деталей, как и предыдущая схема.

Отличительная особенность в том, что положительная ОС, необходимая для возбуждения колебаний, снимается с коллектора транзистора и через конденсатор C3 подается в эмиттер (емкостная трехточка). Индуктивность колебательного контура имеет те же моточные данные, что и в предыдущей схеме.

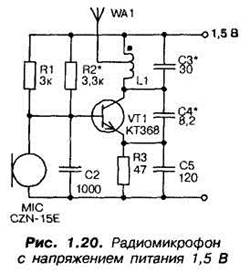

Следующая схема (рис. 1.20) также выполнена по схеме емкостной трехточки и рассчитана на напряжение питания 1,5 В. Моточные данные те же.

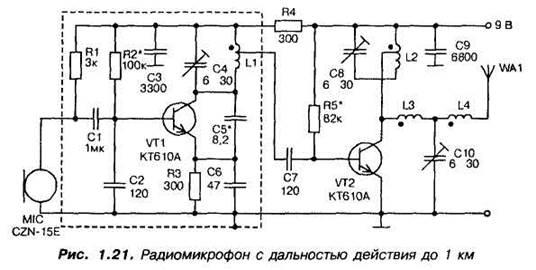

Схема радиомикрофона с дальностью действия до 1 км показана на рис. 1.21.

Модулятор микрофона выполнен по схеме емкостной! трехточки и отличается от схемы на рис. 1.20 лишь напряжением питания. Сигнал с отвода катушки L1 поступает через конденсатор C7 на выходной усилитель мощности, выполненный на транзисторе VT2. Индуктивности L1 и L2 выполнены на оправке диаметром 5 мм и содержат по 7 витков провода диаметром 0,68 мм с отводом от третьего витка, индуктивности L3 и L4 содержат по 2 витка того же провода. Для более стабильной работы генератора модулятор необходимо экранировать медной фольгой и соединить ее с общим проводом.

Для обеспечения максимального радиуса действия радиомикрофона требуется тщательная его настройка.

|

|

|