|

Специальные сети триангуляции, трилатерации и полигонометрии

|

|

|

|

Триангуляция как разбивочная основа создается 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов.

| г-а разряд |

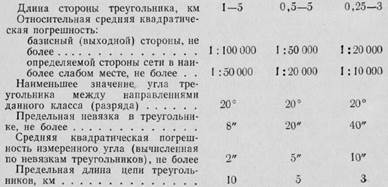

Технические характеристики триагуляций

| 4-й класс |

| 1-й разряд |

|

Показатель

Углы измеряют теодолитами соответствующей точности, а линии светодальномерами или инварными проволоками. Количество приемов измерений, а также допуски на полевой контроль измерений приведены в соответствующих инструкциях, например СН 212—73.

Трилатерация — это также сети из треугольников. Но в этих сетях измеряют только стороны и один или несколько углов.

Трилатерация как основа для строительства создается в виде сетей 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов.

Технические характеристики трилатерации

| 1-й разряд |

| 3-й разряд 0,25-3 |

4-й

Показатель класс

Длина стороны треугольника, км.. 1—5 0,5—"

Относительная средняя квадратиче

ская погрешность измерения сторон

(по внутренней сходимости), не бо

лее......................................... 1:100000 1:50000 1:20000

Наименьшее значение угла тре

угольника................................. 20" 20° 20°

Предельная длина цепи треуголь

ников, км.................................. 10 5 3

Полигонометрия — это один из видов разбивочной основы, аналогичный теодолитным ходам. Линии и стороны в этих ходах измеряют с большой точностью. В отличие от триангуляции и трилатерации полигонометрия позволяет расположить пункты в стесненных для видимости местах, например в тоннелях или между высокими зданиями, когда можно обеспечить видимость только в двух направлениях.

Полигонометрию как разбивочпую основу строят 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов.

Ходы подразделяют по видам, форме и способам измерений. Ходы бывают разомкнутые и замкнутые, вытянутые, пересекающиеся (с узловыми точками в пересечениях) и в виде системы полигонов. По способам определения длин сторон полигонометрию подразделяют на светодальномерную, короткобазисную, параллактическую.

|

|

|

Технические характеристики полигонометрических ходов

4-й 1-й 2-й

Показатель класс разряд разряд

Предельные длины ходов, км... 10 5 3

Периметры полигонов, образован

ные полигонометрическими ходами в

свободных сетях, км, не более... 30 15 9

Длины сторон хода, км............. 0,25—0,8 0,12—0,6 0,08—0,3

Длина хода от узловой точки до

пункта высшего класса или разряда,

км, не более.............................. 7 3

Число сторон в ходе, не более.. 15 15 15

Относительная невязка хода, не

более....................................... 1:25000 1:10000 1:50000

Средняя квадратическая погреш

ность измеренного угла (по невязкам

в полигонах), не более............... 2" 5" 10"

триангуляцию и полигонометрию проектируют на картах и планах масштаба 1: 50 000—1: 2000. При рекогносцировке мест закладки знаков соблюдают следующие условия:

избегают закладывать знаки на участках, где на положение знаков может влиять вибрация от промышленных предприятий и других сооружений;

между двумя смежными знаками должна обеспечиваться хорошая видимость, при этом визирный луч при измерении направлений или углов должен проходить не ближе 0,5 м от поверхности земли (или ее покрытий) и местных предметов;

места, выбранные для установки знаков, должны гарантировать их наибольшую сохранность: не устанавливают грунтовые знаки на свеженасыпанном грунте, на болотах, оползнях, осыпях и т. п.;

на незастроенных территориях знаки устанавливают по возможности, на бровках дорог;

не рекомендуют устанавливать знаки на площадях, занятых сельскохозяйственными культурами;

пункты полигонометрии, где это возможно, закрепляют стенными знаками;

места установки знаков выбирают с учетом возможности передачи дирекционных углов с пунктов опорных геодезических сетей на полигонометрический ход.

|

|

|

Каждый установленный знак привязывают промерами расстояний не менее чем до трех точек постоянных местных предметов (контуров) с составлением абрисов. Когда грунтовый полигонометрический знак не может быть привязан к местным предметам (контурам), для удобства его нахождения устанавливают опознавательный столб, который располагают в определенном направлении и на заданном расстоянии от этого знака.

§ 37. Высотная основа

На территориях строительства высотную основу составляют в основном ходы нивелирования 3-х и 4-го классов.

Высотную основу проектируют на генпланах с топографической основой в масштабе от 1: 50000 до 1: 2000. В проект включают схему нивелирных ходов, чертежи закладываемых знаков, описание ранее заложенных знаков, которые намечено включить в проектируемую основу. Знаки высотной основы размещают так, чтобы отметки па ответственные объекты строительной площадки можно было передать не менее чем от двух знаков, а количество станций между знаком и объектом было не более трех. Основу проектируют в виде замкнутых ходов или системы полигонов. Такая густота знаков основы позволяет оперативно выносить отметки в нужное место.

В процессе строительства отметки знаков высотной основы могут изменяться. Для контроля возможных изменений эти знаки по-

вторно нивелируют. Периодичность (как правило, один раз в 2—3 года) повторного нивелирования устанавливается проектом.

Нивелирные знаки закладывают в стены капитальных зданий и сооружений, построенных не менее чем за 2 года до закладки знака. Марки закладывают на высоте 1,5—1,7 м, реперы — на высоте 0,3—0,6 м над поверхностью земли (тротуара, отмостки и т. п.). Грунтовые реперы закладывают только при отсутствии капитальных зданий и сооружений.

Места закладки грунтовых реперов выбирают по возможности на выходах коренных (предпочтительнее скальных) пород, на участках с глубиной залегания грунтовых вод не менее 4 м и благоприятными условиями стока поверхностных вод. Эти участки выбирают в местах, которые не заливаются полыми водами и не располагаются вблизи оползней и карстовых образований. Наиболее благоприятные грунты для закладки реперов — пески и супеси.

|

|

|

На все заложенные нивелирные знаки составляют абрисы. Местоположение знаков зарисовывают или фотографируют.

ГЛАВА XIV

ВЫНОС В НАТУРУ И ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Понятие о горных выработках. Горная выработка — это разработка подземных месторождений с целью разведки или добычи полезных ископаемых.

В зависимости от вида полезного ископаемого и условий его залегания горную выработку осуществляют несколькими способами: бурением скважин (для нефти и газа); строительством шахт (для угля, металлических руд); открытыми выработками — шурфами, канавами, штольнями.

Скважина имеет форму цилиндра, диаметром (обычно до 1 м) существенно меньшим ее длины. Начало скважины у поверхности земли называют устьем, дно — забоем.

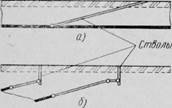

При строительстве шахт проходка с поверхности земли к месту залегания полезного ископаемого начинается со ствола — наклонного или вертикального (рис. 78, а, б) капала в земле. Через ствол шахты орентируют подземные выработки, вывозят породы, подают воздух, доставляют людей, механизмы. Ствол шахты может быть цилиндрической или прямоугольной формы размером в несколько метров.. Ствол, так же как и скважина, у поверхности земли начинается-с устья.

При выполнении буровых и горнопроходческих работ, а также при геологических изысканиях следует знать положение горной выработки па местности. При этом возникает необходимость в решении двух задач: перенесение проекта размещения выработки и натуру и привязка выработки, т. е. определение ее положения по всем трем координатам.

Вынос в натуру. Положение горной выработки на местности определяется центром скважины или ствола шахты.

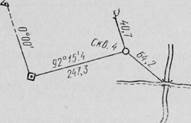

Для перенесения проекта положения горной выработки в натуру составляют разбивочную схему, пользуясь генпланом или другой соответствующей проектной документацией. На схеме (рис. 79) указывают необходимые для разбивки геодезические данные (ис-.

ходные пункты, разбивочные углы и длины линий), которые получают графическим или графо-аналитическим способом.

|

|

|

|

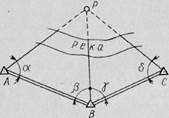

При графическом способе горизонтальные углы между исходными линиями и направлениями на проектную точку измеряют на топографической карте (плане) транспортиром, а длину линий — циркулем-измерителем по масштабной линейке; при графоаналитическом разбивочные углы (3 и длины линий ^ (рис. 80)

вычисляют по координатам опорных А, В и проектной Р точек путем решения обратных геодезических задач. Координаты проектной точки при этом определяют графически с топографической карты (плана) по координатной сетке. Если в качестве опорных приняты хорошо опознаваемые на местности контурные точки, то и их координаты также определяют графически.

Проектное положение горной выработки переносят на местность различными способами.

| Рис. 78. Горная выработка: Л — наклонным стволом, б — вертикальным стволом |

Совмещение с контурной точкой.

|

| Рис. • 80. Геодезические данные для перенесения точки Р в натуру |

Рис. 79. Разбивочная схема для вы носа в натуру положения буровой скважины

Если проектное положение горной выработки совмещается с хорошо опознаваемой на местности контурной точкой, то перенесение выработки будет заключаться в опознавании на местности этой контурной точки. Правильность опознавания контурной точки контролируют визированием с нее на хорошо видимые местные предметы (например, столбы электропередач, углы зданий и т. п.) или измерением от нее расстояний до местных предметов, надежно опознаваемых на карте. Совпадение результатов измерений углов и расстояний на местности и на карте будет служить контролем правильного перенесения проектного положения горной выработки в натуру.

Промер вдоль линейного контура. Если проектное положение горной выработки было выбрано на линейном контуре, имеющем характерную точку, то перенесение выработки в натуру будет заключаться в отложении на местности вдоль линейного контура от его характерной точки расстояния, измеренного на карте.

|

Способ полярных координат. В качестве опорных на топографической карте выбирают две контурные точки, хорошо опознаваемые на местности, либо два пункта опорной сети А, В (см. рис. 80). Для перенесения в натуру проектной точки Р теодолит устанавливают в опорной точке А и откладывают угол {5 от направления линия АВ. По построенному направлению АР рулеткой или лентой откладывают расстояние, равное I.

| Рис. 82. Пересенение проектной скважины в натуру способом линейной засечки |

Рис. 81. Перенесение проектной скважины в натуру способом прямой угловой засечки

|

|

|

Способ прямой угловой засечки (рис. 81). Этот способ применяют в том случае, когда от опорных точек до проектной нельзя непосредственно измерить расстояние. Чтобы перенести в натуру проектную точку Р, необходимо иметь не менее трех опорных точек, А, В, С. Углы а, р, \' и б должны быть известны. Теодолит устанавливают последовательно в опорных точках А, В, С и, строя проектные углы а, Р, \, б, задают направления АР, ВР, СР, на пересечении которых определится точка Р.

Способ линейной засечки (рис. 82). Этот способ применяют в том случае, когда расстояния между опорными точками и проектной не превышает длины мерного прибора. Чтобы определить положение точки Р, от опорных точек откладывают лентой или рулеткой горизонтальные проложения Ь\, Ь% и Ьу,. На пересечении линейных промеров определится положение точки Р.

Точность выноса в натуру положения горных выработок определяется видом и категорией выработки, а также целью работы: разведка, добыча. Во всех случаях для определения проектного положения горной выработки используют топографическую карту (план), которую подбирают соответствующего масштаба. Например, для нефтяных поисковых скважин используют карту масштаба 1: 25 000, обеспечивающую определение проектного положения скважины с предельной погрешностью не более 25 м.

Положение вынесенной в натуру горной выработки закрепляют знаками — металлическими трубами "или деревянными кольями

длиной 1,2 м, которые закладывают на глубину около 0,7 м в окапывают. На верхней части трубы (кола) несмываемой краской пишут номер выработки, дату перенесения ее в натуру и наименование организации, производящей работу. Знак по возможности привязывают к местным предметам и составляют абрис привязки.

Планово-высотная привязка. Для производства строительно-монтажных работ и эксплуатации горных выработок необходимо знать их плановое и высотное положения. Хотя проектные координаты горной выработки известны из работ по выносу ее в натуру, однако точности их определения, особенно по высоте, для последующих стадий работ недостаточно. В этом случае заново определяют плановые и высотную координаты горной выработки, по уже с большей точностью. Такой вид измерений называют привязкой горной выработки. Так, если для нефтяной скважины предельная погрешность перенесения в натуру 10 м в плане и 5 м по высоте, то для привязки скважины — соответственно 4 и 0,3 м. Требования к точности привязки стволов шахт еще выше.

Для определения планового положения горных выработок на поисковых, разведочных и эксплуатационных площадях создают геодезическую сеть в виде цепочек треугольников или теодолитных ходов. Кроме того, широко используют прямые и обратные угловые, а также линейные засечки.

Высотную привязку горных выработок выполняют геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

ГЛАВА XV

|

|

|