|

Паразитические амёбы. Отряд фораминиферы (Foraminifera)

|

|

|

|

Паразитические амёбы

Некоторые виды амёб приспособились к паразитическому образу жизни в кишечнике позвоночных и беспозвоночных животных.

В толстых кишках человека живут пять видов паразитических амёб. Четыре вида являются безобидными «квартирантами». Они питаются бактериями, которые в огромном количестве населяют толстую и слепую кишку человека, и не оказывают заметного влияния на хозяина. Но один из видов паразитирующих в кишечнике человека амеб – дизентерийная амёба (Entamoeba histolica) может вызвать у человека тяжелое заболевание – особую форму кровавого поноса (колита), болезни, носящей название амебиаза.

Дизентерийные амёбы живут в толстом кишечнике человека. Это очень мелкие – 20 – 30 мкм простейшие. Дизентерийная амёба характеризуется очень активной подвижностью.

Этот вид простейших широко распространён по всему земному шару. Но заболевание амебиазом встречается редко и приурочено преимущественно к субтропическим и тропическим районам земного шара. В умеренных и северных широтах в большинстве случаев дело ограничивается носительством (возбудитель заболевания присутствует в организме хозяина, но не вызывает патологических явлений). В большинстве случаев амёба не наносит своему хозяину-человеку никакого вреда. Она живёт в просвете кишечника, активно двигается и питается бактериями.

Иногда амёба меняет поведение. Она активно внедряется в стенки кишечника, разрушает эпителий, выстилающий кишку, и проникает в соединительную ткань. Стенки кишечника изъязвляются, что приводит к тяжелой форме кровавого поноса. Амёбы, проникшие в ткани меняют характер своего питания. Вместо бактерий они начинают активно пожирать красные кровяные клетки (эритроциты). В цитоплазме амёб скапливается большое количество эритроцитов на разных стадиях переваривания. Медицине известны некоторые специфические лекарственные вещества, убивающие амёб. Если не прибегать к лечению, то амебиаз переходит в хроническую форму и, вызывая тяжёлое истощение организма человека, иногда приводит к смертельному исходу.

|

|

|

До сих пор неизвестны причины, которые превращают безобидного «квартиранта» кишечника в «агрессивного» пожирателя тканей. Высказывалось предположение, что существуют разные формы дизентерийной амёбы, не отличающиеся друг от друга по строению. Одни их них, распространённые в умеренном и северном поясе, редко переходят к паразитизму в тканях и почти всегда питаются бактериями. Другие – южные – относительно легко становятся «агрессивными» пожирателями тканей.

Каким образом дизентерийная амёба попадает в организм человека?

Активно подвижные формы амёб могут жить только в кишечнике человека. Будучи выведены из него, например в воду, в почву они погибают очень быстро и не могут служить источником заражения. Заражение осуществляется особыми формами существования амёб – цистами. Попадая вместе с содержанием толстого кишечника в его нижние отделы и в прямую кишку, амёбы претерпевают значительные изменения. Они втягивают псевдоподии, выбрасывают пищевые частицы, округляются, покрываются плотной оболочкой.

Одновременно с выделением оболочки цисты претерпевает изменение и ядро. Оно дважды последовательно делится, причем деление ядра не сопровождается делением цитоплазмы. Таким образом, образуются характерные для дизентерийной амёбы четырехядерные цисты. В таком виде вместе с фекальными массами цисты выводятся наружу. В отличие от активно подвижных вегетативных форм цисты обладают большой стойкостью. Попадая в воду или в почву они долгое время сохраняют жизнеспособность (до 2 – 3 месяцев).

|

|

|

Подсыхание и нагревание губительны для цист. Доказано, что цисты, сохраняя жизнеспособность распространяются мухами. Попадая в кишечник человека с пищей и водой, амёба эксцистируется: её наружная оболочка растворяется, после чего следует два деления, не сопровождающиеся делением ядра. В результате получаются четыре одноядерные амёбы, которые переходят к активной жизни.

В последнее время обнаружено ранее неизвестное явление факультативного (случайного) паразитирования мелких свободноживущих амёб в организме человека. Некоторые очень мелкие, живущие в загрязнённых водах пресноводные амёбы, случайно (например, вовремя купания) попав на слизистую оболочку, могут активно проникнуть в ткани, в том числе в нервную ткань, и вызвать тяжелое заболевание – менингоэнцефалит (воспаление мозга).

Учитывая вышесказанное необходимо проявлять большую осторожность при купании в загрязнённых водах.

Отряд фораминиферы (Foraminifera)

Самым обширным отрядом среди корненожек являются обитатели моря – фораминиферы. В составе современной морской фауны известно свыше 1000 видов фораминифер.

Фораминиферы имеют раковину. Строение скелета достигает большой сложности и огромного разнообразия.

Среди огромного разнообразия строения раковин фораминифер можно различить по составу их два типа. Одни из раковин состоят из посторонних телу корненожки частиц – песчинок.

Фораминиферы, обладающие такими агглютинированными раковинами заглатывают эти посторонние частицы, а затем выделяют их на поверхность тела, где они закрепляются в тонком наружном кожистом слое цитоплазмы. В некоторых районах северных морей (море Лаптевых, Восточно-Сибирское море) эти фораминиферы достигают 2 – 3 см длины и почти сплошным слоем покрывают дно.

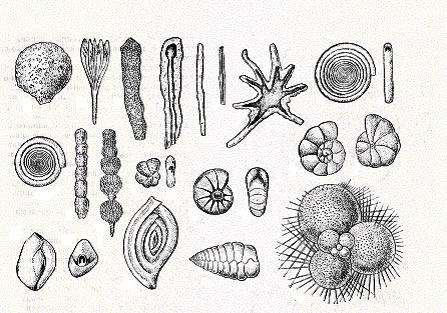

Рис. 3. Раковинки различных фораминифер.

Рис. 3. Раковинки различных фораминифер.

Большая часть фораминифер обладает известковыми раковинами, состоящими из карбоната кальция (СаСО3). Эти раковины выделяются цитоплазмой корненожек, которые обладают замечательной особенностью концентрировать в своём теле кальций, содержащийся в морской воде в небольших количествах (соли кальция в морской воде составляют немногим более 0, 1 %). Размеры известковых раковин разных видов фораминифер могут быть различны. Они варьируют в пределах от 20 мкм до 5 – 6 см (рис. 3).

|

|

|

После отмирания фораминифер образуется известняк, который человек использует как строительный материал, а его разновидность — в качестве писчего мела.

Большая часть современной суши в различные геологические периоды была дном. Морские донные отложения на суше превращаются в горные осадочные породы. Некоторые же отложения, как например, меловые, в основной своей массе состоят из раковин корненожек.

Для разных геологических периодов Земли характерны свои виды, роды и семейства фораминифер. Известно, что по остаткам организмов в горных породах можно определить геологический возраст этих пород. Для этой цели могут быть использованы и фораминиферы.

|

|

|