|

Инженерные сети на городских улицах

|

|

|

|

Городские улицы имеют многофункциональное назначение: кроме пропуска пешеходов и транспортных средств, они служат для размещения подземных и частично наземных инженерных сетей.

Для жизни современного города необходима подача к жилым, промышленным и административным районам воды, тепла, электроэнергии, газа, кабелей связи и отвод от этих территорий сточных, промышленных и фекально-бытовых вод. Все это должно осуществляться с помощью специальных инженерных сетей, большая часть которых должна располагаться под поверхностью улицы. Любой из элементов этой сети, расположенных на поверхности, будет портить внешний вид улицы и создавать помехи для движения транспортных средств и пешеходов.

|

Инженерные сети разделяют на трубопроводные, кабельные и тоннельные. Глубина их заложения зависит от вида сетей, возможности повреждения их движущимися транспортными средствами и глубины промерзания грунтов. В зависимости от вида сетей минимальная глубина заложения до верха трубы или кабеля следующая, м:

Глубина промерзания грунтов зависит от их гранулометрического состава и характера увлажнения местности. Чем более пористый грунт,. тем ниже его теплопроводность и меньше глубина промерзания. Заполнение пор грунтовой водой увеличивает скорость и глубину промерзания. Средние глубины промерзания песчаных и супесчаных грунтов в некоторых городах нашей страны следующие, см:

Для суглинистых грунтов и глин глубины промерзания на 10—12%, а для пылеватых грунтов на 12—15% больше.

Городские территории, особенно старые, насыщались инженерными сетями постепенно, поэтому большая часть сетей прокладывалась раздельным способом. При реконструкции улицы они, как правило, объединяются в совместную прокладку (коллекторы), но большая часть городской территории обслуживается сетями раздельной прокладки.

|

|

|

|

Расположение инженерных сетей в плане улицы зависит от их вида и мощности (табл. 10.1). Современная тенденция в

градостроительстве — выделение специальных (технических) поло, в поперечнике улицы для размещения всех сетей. Ширина этой полосы должна быть 10—20 м, поэтому разместить ее можно только на улицах магистрального типа. При ограниченной ширине улиц инженерные сети приходится прокладывать под тротуарами, разделительными полосами, газонами.

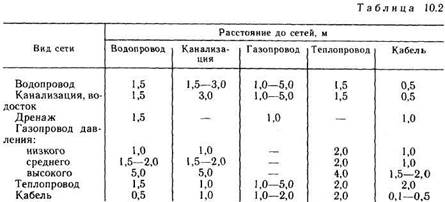

При совмещении инженерных сетей необходимо выдерживать расстояния между ними. Это повышает безопасность и устраняет взаимные помехи при работе коммуникаций (табл. 10.2).

При разработке схем организации движения, меняющих планировку отдельных элементов улиц в зоне расположения инженерных сетей, особое внимание должно быть уделено сетям мелкого заложения — кабелям. Расстояния между ними при бесканальной прокладке следующие, см:

|

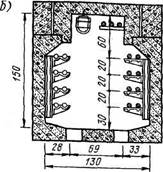

Примеры расположения подземных сетей на городских улицах показаны в гл. 4 (см. рис. 4.1—4.6). Наиболее прогрессивной является совмещенная прокладка в коллекторах. Эти коллекторы в зависимости от размеров поперечного сечения делятся на проходные с высотой в свету более 2,5 м и полупроходные (рис. 10.1). Минимальная глубина заложения верха перекрытия коллектора должна быть 0,5—0,7 м. Продольный уклон коллектора для обеспечения внутреннего водоотвода должен быть не менее 5%. От стен зданий и фундаментов сооружений коллекторы располагают на расстоянии, обеспечивающем размещение камер ответвлений.

|

|

|

Выбор способа прокладок подземных инженерных сетей зависит от их мощности (табл. 10.3).

Все подземные сети, кроме самотечных, могут иметь продольные уклоны, равные уклонам поверхности улицы, под которыми их прокладывают.

|

|

|

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ

Источниками света для освещения улиц и площадей являются лампы накаливания, люминесцентные и ртутные лампы. Затраты на устройство освещения наименьшие при использовании ламп накаливания, однако их применение связано с наибольшими эксплуатационными затратами. Световой коэффициент полезного действия ламп накаливания не превышает 4%, поэтому их применяют для освещения городских территорий, не требующих высоких уровней освещенности: проездов, площадок, стоянок. Для освещения магистральных улиц и площадей в настоящее время используют газоразрядные источники света.

К газоразрядным лампам, применяемым в осветительных установках, относятся люминесцентные трубчатые лампы низкого давления, ртутные высокого давления, ксеноновые и натриевые лампы. Их

КПД составляет около 17—18%, что делает их очень экономичными при эксплуатации.

Поверхность лампы обладает высокой яркостью и оказывает слепящее воздействие. Для уменьшения этого воздействия ее по-мещают в специальную арматуру, которая вместе с лампой образует светильник. Характеристиками светильников являются свето-распределение (изолинии силы света на освещаемой поверхности), яркость в заданных направлениях и КПД.

Нормы освещения остаются неизменными при любых источниках света. Мощность и расположение осветительных установок рассчитывают с коэффициентом запаса 1,3 для ламп накаливания и 1,5 для газоразрядных ламп. Такой большой коэффициент запаса вызван потерей светового потока при загрязнении поверхности ламп и особенно при снижении напряжения в системе электропитания.

Основными характеристиками освещения являются освещенность и яркость поверхности.

Освещенность поверхности — показатель светораспределения, измеряемый отношением светового потока к равномерно освещаемой площади; единица измерения — люкс (1 лк равен освещенности, создаваемой световым потоком 1 лм на поверхности 1 м2).

Яркость поверхности характеризует количество отражаемого света (или излучаемого света, если речь идет об источниках света). Единица измерения яркости — кандела на квадратный метр, численно равна силе света в 1 кд с 1 м2 площади светящей поверхности на плоскость, нормальную к направлению излучения.

|

|

|

Средняя яркость поверхности в направлении наблюдателя определяется как яркость равнояркой поверхности таких же угловых размеров, создающей такую же освещенность на зрачке наблюдателя. Средняя яркость покрытия определяется для участка дороги, удаленной от наблюдателя на расстояние 60—160 м, при высоте глаз наблюдателя 1,5 м. Средняя освещенность характеризуется средним арифметическим значением освещенности участка поверхности ограниченной длины; шаг ограничения длины принимается равным шагу расположения светильников.

Показатель ослепленности — критерий оценки слепящего действия осветительной установки. Для городских улиц и дорог он должен быть менее 150. Показатель ослепленности

где  — коэффициент неэквивалентности, равный для ламп накаливания 1,0; ламп натриевых высокого давления 0,9; люминесцентных 1,3;

— коэффициент неэквивалентности, равный для ламп накаливания 1,0; ламп натриевых высокого давления 0,9; люминесцентных 1,3;  —коэффициент, характеризующий яркость фона, кд/м2; М — число рядов светильников;

—коэффициент, характеризующий яркость фона, кд/м2; М — число рядов светильников;  — яркость вуалирующей пелены, создаваемая

— яркость вуалирующей пелены, создаваемая  -м рядом светильников; К — коэффициент запаса;

-м рядом светильников; К — коэффициент запаса;  — норма средней яркости, кд/м2.

— норма средней яркости, кд/м2.

7 Зак. 1837 193

|

|

В зависимости от яркости фона (кд/м2) коэффициент  имеет следующие значения: имеет следующие значения:

|

| Яркость вуалирующей пелены каждого ряда светильников определяют для положения наблюдателя на середине проезжей части: |

где т — число светильников одного фонаря, отнесенного к  -му ряду; Н — высота установки светильников, м; h — высота глаз наблюдателя над проезжей частью, м;

-му ряду; Н — высота установки светильников, м; h — высота глаз наблюдателя над проезжей частью, м;  — расстояние между линией

— расстояние между линией  -го ряда светильников и серединой проезжей части, м; 1 — сила света светильника

-го ряда светильников и серединой проезжей части, м; 1 — сила света светильника  ряда в плоскости, параллельной кромке (оси) проезжей части (индексы означают угол, образованный вертикалью и лучом от светильника к наблюдателю: вертикальное светораспределение), кд.

ряда в плоскости, параллельной кромке (оси) проезжей части (индексы означают угол, образованный вертикалью и лучом от светильника к наблюдателю: вертикальное светораспределение), кд.

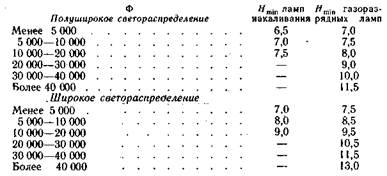

Показатель ослепленности можно регулировать за счет изменения высоты подвеса (установки) светильников. Наименьшая высота подвеса светильников  (в м), обеспечивающая допустимый

(в м), обеспечивающая допустимый

|

|

|

показатель ослепленности, в зависимости от максимального светового потока Ф (в лм) ламп одного светильника имеет следующие значения-

Современные требования предполагают освещение всей поверхности улицы. Уровень освещенности устанавливают в зависимости от функционального назначения планировочных элементов улиц. Наибольшая освещенность требуется для поверхности проезжей части.

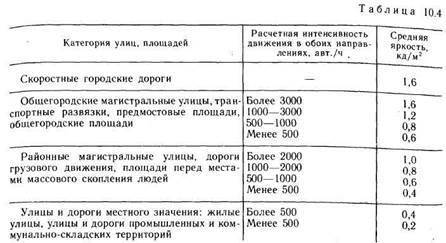

Нормирование освещенности проезжих частей улиц и дорог с интенсивным движением основано на обеспечении необходимой яркости покрытий, а других территорий, используемых для движения автомобилей и пешеходов,— по средней горизонтальной осве-

|

щенности. Нормы освещения устанавливают в зависимости от категории городской улицы, интенсивности движения и функционального назначения городских площадей и сооружений. Уровень освещения проезжей части улиц и площадей определяют исходя из необходимости обеспечения средней яркости покрытия (табл. 10.4). Освещение транспортных развязок проектируют по нормам,.сооветствующим главной магистрали.

Поверхность улицы освещается точечными источниками света, поэтому равномерное распределение освещенности по освещаемой поверхности получить не удается. Чередование участков с большими перепадами яркости особенно отрицательно сказывается на надежности работы водителя. Продолжительность адаптации зрения зависит от перепада яркостей и при большом перепаде может наступить ухудшение восприятия дорожной обстановки, различения препятст-вий. Из этих соображений отношение максимальной яркости покры-тия проезжей части улиц, дорог и площадей к минимальной не

|

7*

должно превышать 3:1 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и 5:1 при норме средней яркости ниже 0,6 кд/м2.

Средняя яркость тротуаров, примыкающих к проезжей части, должна быть не менее половины средней яркости крайней правой полосы движения.

Нормы средней горизонтальной освещенности городских территорий устанавливаются в соответствии с их функциональным назначением следующими, лк:

Проезжие части улиц и дорог с переходными и низшими типами покрытий

районных магистральных улиц............................................................................ 6

То же, улиц местной сети.............................................................................................. 4

Непроезжие части городских площадей...................................................................... 10

Тротуары, отделенные зелеными полосами от проезжей части................................. 4

Посадочные площадки общественного пассажирского транспорта.......................... 10

Пешеходные тоннели днем.......................................................................................... 100

|

|

|

То же, в темное время суток........................................................................................ 40

То же, лестничные сходы.............................................................................................. 20

Пешеходные улицы, дорожки, бульвары................................................................... 4

Автостоянки на улицах всех категории.................................................................

Внутренние, служебно-хозяйственные и пожарные проезды.................................... 2

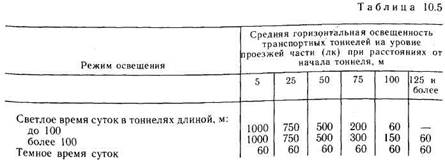

Особую задачу представляет освещение транспортных тоннелей. Эта задача тем сложнее, чем выше уровень освещенности поверхности улицы, и достигает максимальной сложности в яркий солнечный день (табл. 10.5).

Зрение водителей адаптируется при движении по улице к средней яркости поля зрения, характерной для поверхности улицы. Уровни освещенности и яркости в тоннеле зависят от мощности светильников и в несколько десятков раз меньше этих характеристик освещения, создаваемых солнцем. Большая разница уровней яркости требует довольно значительного времени адаптации после въезда в тоннель. Возможность и надежность зрительного восприятия зависят от степени адаптации. При низкой степени адаптации водитель не различает предметов на проезжей части и едет практически вслепую. При больших разницах яркостей в тоннеле и на поверхности улицы такое состояние может наблюдаться в течение нескольких секунд.

Шаг светильников может быть рассчитан исходя из требований горизонтальной освещенности поверхности:

где  — нормативная средняя освещенность, лк;

— нормативная средняя освещенность, лк;  — ширина освещаемой полосы, м;

— ширина освещаемой полосы, м;  — коэффициент использования по освещенности светильников

— коэффициент использования по освещенности светильников  -го ряда;

-го ряда;  —световой поток ламп светильников /-го ряда, лм;

—световой поток ламп светильников /-го ряда, лм;  —число светильников, относящихся к

—число светильников, относящихся к  -му ряду.

-му ряду.

При расчете освещения городских площадей, в том числе и транспортных, исходят из требований создания нормативной освещенности по всей поверхности площади. При этом возможны

случаи, когда для отдельных частей площади требуется

освещенность, например для проезжей части и пешеходной зоны площади. Необходимое число светильников, располагаемых по

метру площади, пери-

где S — площадь освещаемой поверхности, м2;  — максимальн "

— максимальн "

фициент использования светильника по освещенности в направлении нормальном

к линии светильников; Фл — световой поток ламп светильников, лм; m - число светильников одного фонаря. ' ' число

Надежность зрительного восприятия, в том числе и различение препятствий на проезжей части, зависит от яркости воспринимаемых объектов и фона. Для обеспечения безопасности движения яркость покрытия проезжей части является более важной характеристикой, чем освещенность. При проектировании уличного освещения обычно пользуются определенными показателями яркости вуалирующей пелены и характеристиками светораспределения светильников в вертикальной плоскости и соответствующими им высотами подвеса светильников. Шаг светильников при нормировании средней яркости

где b— ширина проезжей части или тротуара, м;  — коэффициент использования по яркости светильников /-го ряда.

— коэффициент использования по яркости светильников /-го ряда.

Коэффициент использования по яркости светильников каждого ряда определяют в зависимости от типов светильника и покрытия. Выбор типа светильников и размещение их на поверхности улицы — задача технико-экономическая. Увеличение высоты подвеса светильников требует большей мощности ламп, более дорогих опор, но позволяет уменьшить число светильников и снизить количество потребляемой электроэнергии. Уменьшение высоты подвеса позволяет снизить стоимость опор, но приводит к увеличению их числа. Решение этой задачи зависит от требуемых яркости и освещенности поверхности и применяемых типов светильников. Для магистральных улиц шаг расположения осветительных опор составляет 30— 60 м. Отношение шага опор к высоте подвеса светильников должно быть не более 5:1 на улицах всех категорий. Исключение составляет шахматная схема размещения, для нее допустимое соотношение 7:1.

Схемы расположения светильников вдоль улицы могут быть разнообразными (рис. 10.2). Менее удачной является схема на рис. 10.2, д, поскольку требует расположения осветительных опор на разделительной полосе. Такая схема не безопасна для движения по внутренним полосам проезжей части. При освещении пешеходных переходов и железнодорожных переездов светильники рекомендуется

|

|

располагать по ходу движения по улице перед освещаемой поверхностью (рис. 10.3). При освещении пересечений расположение осветительных опор должно соответствовать схеме организации движения: на примыканиях одна из опор должна стоять на продолжении оси движения примыкающей улицы. На пересечениях

|

Рис. 10.4. Схемы освещения пересечений улиц:

а, б — примыкания; в — пересечения; г — кольцевые развязки

должны быть освещены наиболее опасные зоны в центральной части (рис. 10.4).

На транспортных развязках наилучшие результаты достигаются при освещении мощными светильниками, установленными на высоте 25—30 м. При использовании стандартных светильников особое внимание следует уделить освещению конфликтных зон на входах на съезды и выходах с них, а также зон переплетения потоков.

Осветительные опоры должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности (цоколя опоры). На жилых улицах это расстояние может быть уменьшено до 0,3 м. На закруглениях и съездах опоры должны располагаться не ближе 1,5 м от начала кривой.

Высота подвеса светильников зависит от функционального назначения освещаемой поверхности. Над проезжей частью улиц и площадей высота подвеса должна быть не менее 6,5 м, над контактной сетью трамвая — не менее 8 м от головки рельса, для троллейбуса — 9 м от уровня проезжей части.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ

Озеленение улиц включает размещение в пределах красных линий деревьев, кустарников, газонов. Озеленение выполняет несколько функций: архитектурно-декоративную; защитную (от пыли, грязи); очищения воздуха от выбросов автомобильного транспорта; разделения потоков автомобилей и пешеходов.

Озеленение улиц является частью комплекса работ по озеленению городской территории. Эти работы учитывают общепланировочные задачи города, требования ландшафтной архитектуры, дендрологии, гидрогеологические и климатические условия. Для улиц характерна рядовая посадка деревьев и кустарников. Предпочтение отдается деревьям с густой кроной. Такие деревья имеют большую общую поверхность листьев. Это позволяет им поглощать больше

углекислого газа, давать тень и защищать пешеходов от солнечных лучей. К ним относятся липа, тополь, клен, каштан, а также яблоня и груша. В южных районах сажают декоративные деревья.

углекислого газа, давать тень и защищать пешеходов от солнечных лучей. К ним относятся липа, тополь, клен, каштан, а также яблоня и груша. В южных районах сажают декоративные деревья.

Из кустарниковых пород, выполняющих защитную функцию, в городах используют акацию, лавровишню, жасмин, жимолость.

Для устройства газонов по слою растительного грунта толщиной не менее 0,2 м используют смеси трав. Наибольшее распространение получают смеси гребеника обыкновенного, мятика лугового, райграса английского, красной овсяницы. Ширина зеленых полос зависит от вида зеленых насаждений и имеет следующие значения, м:

При многорядной посадке кустарников необходимо ширину полосы увеличивать на 0,5—0,6 м для каждой дополнительной полосы.

Корневая система деревьев и кустарников может повреждать фундаменты зданий, сооружений и инженерные сети, укладываемые под поверхностью улиц. Для предотвращения этих повреждений при размещении насаждений необходимо выдерживать следующие расстояния от зданий и сооружений до кустарников и деревьев, м:

При посадке деревьев вдоль тротуара необходимо для обеспечения жизнедеятельности деревьев оставлять около ствола открытый грунт площадью не менее 4 м2. Расстояние между деревьями принимают более 2—4 диаметров их крон в зрелом возрасте.

Все виды зеленых насаждений, размещаемые в пределах красных линий улицы, не должны ограничивать видимость, особенно боковую, на пересечениях улиц. 200

|

Глава 11

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ВОДООТВОД НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

ЗАДАЧИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Вертикальная планировка городских территорий позволяет улучшить рельеф и решить ряд градостроительных, экономических и инженерно-технических проблем. Основными задачами вертикальной планировки являются: обеспечение удобства и безопасности для движения пешеходов и транспортных средств; улучшение естественного рельефа и создание наиболее благоприятных условий для планировочного решения города; максимальное сохранение растительного покрова, необходимого для создания зеленых насаждений; организация стока поверхностных вод; подготовка осваиваемых территорий для прокладки инженерных коммуникаций.

Проектирование вертикальной планировки — это часть комплексного планировочного решения городских территорий и улич-но-дорожной сети. Вертикальная планировка охватывает всю территорию города, создает высотную опорную сеть, увязывающую между собой взаимное расположение улиц и всех сооружений города. Состав работ по вертикальной планировке застраиваемых территорий определяется характером естественного рельефа, размерами города, видом застройки и может существенно различаться в зависимости от величины города.

Вертикальная планировка городской территории обычно выполняется в несколько этапов. На первом этапе составляют схему вертикальной планировки, задачами которой являются решение общих вопросов высотной увязки и расположения площадей, пересечений магистральных улиц, мостов, путепроводов, а также определение основных направлений сброса поверхностных вод и расположение водосточных коллекторов (рис. 11.1, а).

На втором этапе схему вертикальной планировки решают уже более детально: составляют схему планировки по осям проездов и схему водоотвода по кварталам (рис. 11.1, б), намечают трассы главных водосточных коллекторов. Эти решения являются основой для разработки проектов инженерной подготовки и оборудования городской территории на более поздних стадиях работы. На схеме вертикальной планировки должны быть указаны проектные и черные отметки пересечений улиц, мостов, путепроводов, а также

|

величина, направления и протяженность уклонов по осям улиц. Эти данные являются исходным материалом для разработки детальной вертикальной планировки улиц.

Состав работ при разработке вертикальной планировки улиц определяется необходимостью решения главным образом техни-ческих задач (обеспечение водоотвода, создание удобных и без пасных условий движения для пешеходов и автомобилей). Эти работы могут выполняться как в составе общей планировки при освоении новых территорий, так и в виде отдельного проекта при новой прокладке улиц по освоенной или по резервной территории города.

На заключительной стадии проектирования — разработке рабочих чертежей, в мельчайших деталях решают все вопросы обеспечения поверхностного водоотвода, высотной увязки отдельных элементов улицы, выдерживания требований к поперечным и продольным уклонам, обеспечения эстетических требований, предъявляемых к планово-высотной планировке улиц. На этой стадии используют детальные планы улиц в масштабах 1:500 и 1:1000.

Проект вертикальной планировки представляется двумя документами: вертикальной планировкой улицы в проектных горизонталях и картограммой земляных перемещаемых масс с проектом организации земляных работ. На плане в горизонталях показывают естественный рельеф в черных горизонталях (при очень малых перепадах высот сеткой отмерок с ячейкой не более 50 м) и проектную поверхность в виде красных горизонталей. Решения по водоотводу выражаются в расположении водоприемных колодцев с указанием положения водоприемных решеток, соединительных трубок, коллекторов, смотровых колодцев и расстояний между точками переломов в продольном профиле и уклонов.

При выполнении вертикальной планировки следует стремитьо к тому, чтобы баланс земляных работ с учетом необходимого уплотнения грунта был равен или близок к нулю.

|

|

|