|

Лукавая метафора

|

|

|

|

Тем не менее установка «что ни делает животное – все к лучшему» при одновременном исключении из рассмотрения конкретных поведенческих механизмов в конце концов неизбежно возвращает мысль ученых к натурфилософии XVIII века с ее представлениями о «бесконечно предусмотрительной Природе». Образцом такого способа теоретизирования может служить, например, весьма популярная в социобиологической литературе «теория гандикапа» израильского орнитолога Амоца Захави.

Как известно, у самцов многих видов животных имеются признаки, явно не способствующие выживанию их обладателя, такие как хвост самца павлина, огромные рога оленей[118], глаза на длинных стебельках у стебельчатоглазых мух Cyrtodiopsis dalmanni и т. д. Со времен Дарвина возникновение столь неадаптивных признаков принято объяснять половым отбором: подобные украшения привлекают самок, и потому проигрыш в безопасности с лихвой компенсируется репродуктивным успехом. В последние десятилетия прямые полевые эксперименты показали, что по крайней мере в некоторых случаях такое объяснение справедливо: если самцу длиннохвостой вдовушки Euplectes jackstone укоротить его несообразно длинный хвост, он станет гораздо менее привлекателен для самок; если же с помощью клея и чужих перьев надставить хвост дополнительно, любой невзрачный самчишка станет неотразимым[119]. Однако столь же убедительно было показано, что подобные предпочтения самок в значительной мере определяются генетически и, следовательно, находятся под действием естественного отбора. Почему же он не «вразумит» любительниц экстравагантных форм и не привьет им вкус к скромным, но функциональным нарядам кавалеров?

Захави предположил, что выбор самок имеет глубокий смысл: если уж самец с таким хвостом (рогами, глазными стебельками и т. д. ) ухитрился дожить до брачного возраста – значит, какие-то не менее важные, но скрытые, не воспринимаемые непосредственно достоинства (например, устойчивость к холоду, жаре, болезням, эффективность утилизации пищи и т. д. ) у него, скорее всего, намного выше среднего. А значит, и дети от такого отца будут самыми лучшими – особенно дочери, у которых эти хвосты-рога в любом случае не вырастут и которым, следовательно, не придется тратить на них ресурсы. Получается, что гипертрофированные структуры – это фора, которую их обладатели дают другим самцам в борьбе за существование. И именно по этой форе самки опознают в них сильных игроков и стремятся заполучить их в мужья. Отсюда и название – «теория гандикапа», то есть форы.

|

|

|

Звучит вроде бы убедительно, но неужели пава при виде павлина с особенно роскошным хвостом проделывает в уме все эти логические выкладки? Любой социобиолог с негодованием отвергнет такое предположение. «Чтобы сделать подобные определения более ясными и сократить их, биологи и прибегают к антропоморфным уподоблениям: например, говорят, что животное „выбирает“ сделать то-то и то-то или следует определенной стратегии. Эти метафоры не должны ввести читателя в заблуждение и заставить его думать, будто животные совершают сознательный выбор… поступки каждого из них генетически запрограммированы, они обусловлены их анатомией и инстинктами», – поясняет подобные фигуры речи известный орнитолог и популяризатор Джаред Даймонд. Иными словами, пава никаких расчетов не делает – просто естественный отбор на протяжении многих поколений благоприятствовал тем павам, которым нравились ухажеры с самыми длинными хвостами.

Но как он мог это делать? Предполагается, что оба признака – необычно пышный хвост самца и слабость самки именно к таким хвостам – независимы и должны появиться случайно в одной и той же популяции и более-менее в одно и то же время (чтобы, когда носитель одного из них войдет в брачный возраст, носитель другого не успел из него выйти). При этом первый обладатель пышного хвоста отнюдь не обязательно будет иметь какие-то «скрытые достоинства»: это лишь статистическая корреляция, проявляющаяся только в большом числе случаев. Их пока нет, а значит, отбор пока не будет благоприятствовать «гену любви к хвостам». В то же время сам по себе, вне выбора самок, такой хвост скорее вреден (демаскирует, ухудшает летные качества). Значит, пока такие хвосты нравятся только одной самке-мутантке, отбор не будет содействовать и распространению «гена пышнохвостости», даже скорее будет работать против него. Получается замкнутый круг: пышный хвост не дает преимущества, пока нет множества предпочитающих его самок, а тяга к таким хвостам бесполезна, пока нет множества обладающих ими самцов[120]. А естественный отбор – не профессор социобиологии, просчитывать выгоды заранее он не умеет и поддерживает только то, что выгодно здесь и сейчас.

|

|

|

Между тем в гипертрофии «гандикапных» структур нет ровным счетом ничего загадочного, если вспомнить о феномене сверхстимулов (см. главу 4). Мы уже говорили, что, как только тот или иной признак начинает выполнять функцию полового релизера, его дальнейшая эволюция неизбежно будет идти в сторону наибольшей выраженности, по сути дела – в сторону приближения к сверхстимулу. То, что с человеческой точки зрения результат такой эволюции может выглядеть довольно гротескно, – проблема не эволюции, а человеческого восприятия. (Как мы помним, «идеальный образ мамы-чайки» в представлении птенцов вовсе не похож на то, как видит чайку человек. ) Нарастание выраженности признака будет идти до тех пор, пока либо он не совпадет со сверхстимулом, либо связанные с этим неудобства и опасности не перевесят выигрыша в привлекательности.

Косвенным образом это подтверждается тем, что «гандикапные» признаки и даже выраженный половой диморфизм редко встречаются у видов, где процесс формирования пары достаточно длителен, и совсем не встречаются у тех, у кого в выращивании потомства участвуют оба родителя и вклад самца существенен для выживания детей. Это можно наблюдать даже у видов, принадлежащих к одному семейству, – например, куриных. Участие самцов павлинов, фазанов, индюков в продолжении рода заканчивается совокуплением, при этом один самец в один сезон может осчастливить своими генами изрядное число самок – если будет достаточно привлекателен. Это уравновешивает повышенную вероятность его гибели из-за обремененности гротескными признаками. С точки зрения естественного отбора риск оправдан и относительно невелик: дополнительная опасность грозит только самцу, его многочисленные дети вырастут без него так же успешно, как и с ним. А вот самцу куропатки во время насиживания предстоит подменять подругу на гнезде, а потом на пару с ней (а если с ней что-то случится, то и одному) водить и беречь птенцов до подъема на крыло. Демаскирующие «гандикапные» признаки создали бы дополнительный риск не только для него самого, но и для его птенцов. И у куропаток мы не видим ни пышных хвостов, ни яркой, бросающейся в глаза окраски. Петушок куропатки отличается от курочки разве что скромными красными «бровями», да и они заметны лишь в сезон активного образования пар. Хотя вроде бы логика «гандикапной гипотезы» должна быть одинаково справедливой для куропаток и павлинов.

|

|

|

Но вернемся к теориям социобиологов. Теория Захави – не единственный пример того, как в их построениях разговор об объективных эволюционных выгодах то и дело незаметно съезжает на субъективные расчеты и прикидки индивида. Такова же, например, теория «многих отцов», предложенная антропологом Сарой Хрди из Калифорнийского университета в Дэвисе для объяснения происхождения скрытой овуляции у предков человека. По мнению Хрди, скрытая овуляция нужна для предотвращения инфантицида: самцы, имеющие дурную привычку убивать детенышей, рожденных самкой от других самцов, не будут это делать, зная, что это может быть их собственный отпрыск. Нетрудно показать, что в этом случае никакие оговорки насчет «метафор» и «простоты изложения» не работают: такая защита детей могла бы быть эффективной только в том случае, если потенциальный детоубийца сознательно заботится о том, как бы ненароком не убить собственного детеныша. На то, что не воспринимается органами чувств, а лишь логически допустимо, не может срабатывать никакой инстинкт.

|

|

|

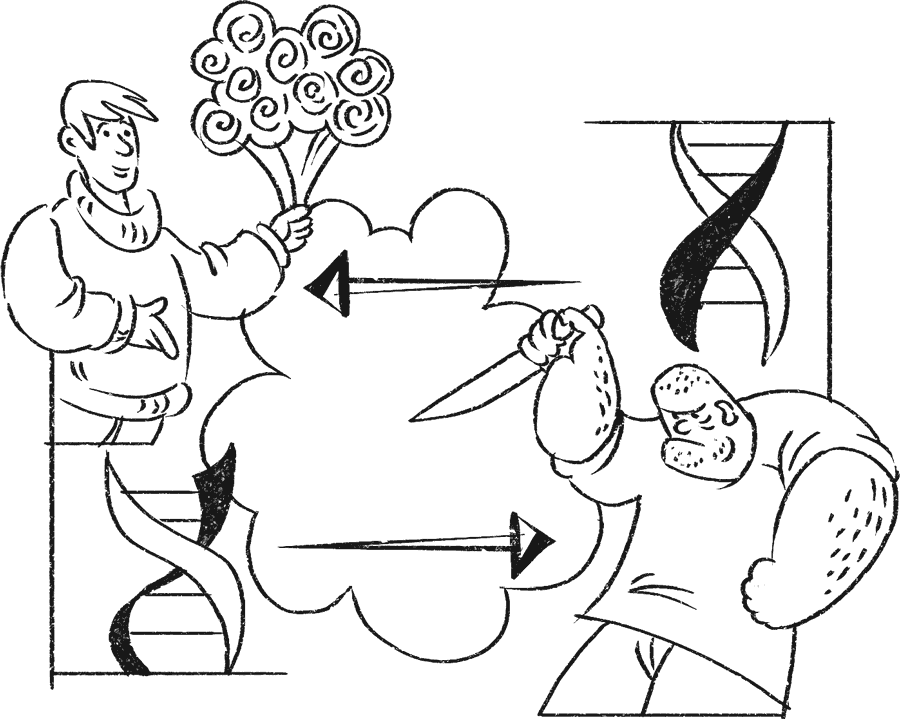

С годами все отчетливее стала проявляться еще одна неустранимая слабость социобиологии. Схемы, в которых фигурировали «ген альтруизма», «ген групповой сплоченности», «мутации, способствующие склонности всерьез влюбляться», и тому подобные абстракции, выглядели красиво и убедительно до тех пор, пока невозможно было проследить механизмы связи между генами и поведением. Было понятно, что первые сильно влияют на второе, но как именно они это делают – оставалось совершенно неизвестным. Конечно, специалисты и тогда понимали, что любой поведенческий акт – результат работы множества разных генов, сложным образом взаимодействующих между собой и с сигналами из окружающей среды. Но почему бы не предположить, что один аллель некого гена повышает вероятность, скажем, проявления заботы о потомстве по сравнению с другим аллелем того же гена? Тогда можно будет оперировать этой «заботой о потомстве» как старым добрым менделевским наследственным признаком – разумеется, произнося время от времени ритуальные оговорки насчет «склонности», «предрасположенности» и «сложной организации генетического контроля поведения». Более того – предполагаемую эволюцию каждого такого гипотетического «гена» и связанного с ним поведения можно моделировать изолированно, отдельно от эволюции других аналогичных «генов», рассматривая все поведение организма как мозаику почти независимых функциональных блоков. Это сулит головокружительные перспективы: ведь мы до сих пор не знаем, как именно кодируются в геноме врожденные программы поведения, да и вообще не очень умеем работать с целостными генетическими программами. А вот с отдельными генами, да еще и представленными разными версиями, работать куда легче.

Туман, скрывающий цепь причин и следствий между последовательностью нуклеотидов в молекуле ДНК и поведением обладателя этой молекулы, все еще весьма плотен, но сегодня нам иногда удается различить в нем контуры отдельных звеньев этой цепи. И почти всякий раз при этом оказывается, что конкретные нейробиологические и нейрохимические механизмы невозможно отождествить ни с какими элементами социобиологических схем – и наоборот.

Известно, например, что в Х-хромосоме человека (и других млекопитающих) среди прочих генов есть ген, кодирующий фермент моноаминоксидазу А (МАО-А). Этот фермент занимается утилизацией некоторых нейромедиаторов и гормонов. У человека ген МАО-А известен в двух версиях, различающихся своей регуляторной частью (промотором). Это приводит к тому, что у обладателей одной версии гена активность МАО-А заметно ниже, чем у обладателей другой. Поскольку этот ген находится в Х-хромосоме, у мужчин есть только одна его копия. Так вот, оказывается, что обладатели «неактивной» версии более склонны к насилию и нарушению социальных норм.

|

|

|

Казалось бы, вот прекрасная модель для социобиологического подхода: ген, который без всякой натяжки можно назвать «геном агрессии» или, наоборот, «геном социализации». Но как ее истолковать? Если мы предполагаем, что эволюция человека шла в сторону усиления социального контроля над агрессивностью и сексуальностью, то придется допустить, что первичной была именно «неактивная» версия. Но сам характер различия говорит о том, что исходная форма – именно «активная», а «неактивная» – результат мутации. Но как тогда она смогла так распространиться (среди белых американцев частота «неактивной» версии составляет 33 %, а в некоторых восточноазиатских популяциях превышает 60 %)? Получается, что генные частоты менялись в одну сторону, а поведение их обладателей эволюционировало в прямо противоположную!

В довершение всего обнаружилось, что эффект «неактивной» МАО-А сильно зависит от обстоятельств начального периода жизни индивидуума: те носители «неактивной» версии фермента, которые выросли в нормальных любящих семьях, склонны к насилию не больше, чем счастливые обладатели «активной» МАО-А. Это ставит под сомнение корректность уподобления социобиологически значимых качеств менделевским признакам – и уж во всяком случае не позволяет нам рассматривать поведение как механическую результирующую работы того или иного числа независимых друг от друга генов. А ведь это всего лишь одно конкретное исследование, выхватившее одно-единственное звено в цепочке неизвестной длины!

Все это приводит к нарастающему разочарованию исследователей поведения в социобиологическом подходе. Хотя сегодня он остается чрезвычайно распространенным и в самом деле позволяет решать множество частных задач и выявлять причинно-следственные связи, невидимые с иных точек зрения, уже ясно: по-настоящему глубоких прорывов в понимании поведения животных от социобиологии ждать не приходится.

|

|

|