|

Версия четвёртая: чингизидка, жена хана «Азиза-ходжи» (Азиз-шейха), «великая ханум» Золотой Орды

|

|

|

|

Весьма уместным, по нашему мнению, в связи с разбором суждений о личности «ханши» Тулунбек будет упомянуть также о версии, изложенной в первых двух книгах из серии «Русь и Орда» (написаны в 1958 и 1962 гг.) историка и писателя из числа «белоэмигрантов» М.Д. Каратеева (1904 – 1978), ставшего известным в 1990-е гг. в России.

Одной из героинь этого литературного произведения (претендующего на документальность и опирающегося на многие заслуживающие доверия источники, но построенного по большей части на вольной «реконструкции» исторических личностей и «додумывании» событий) является «Тулюбек-ханум», под которой автор, судя по упоминанию тех же сарайских монет, подразумевает именно Тулунбек.

Однако при этом, у М.Д. Каратеева она выведена как жена хана «Азиза-ходжи», то есть хана Золотой Орды (Улуса Джучи) Азиз-шейха (годы правления: 1365 – 1367), убитого заговорщиками, которых якобы направлял «Джанибек II» (при этом указывалось, что в ней самой текла «кровь Чингиса»). Избежав «участи своего пресветлого супруга» и «с помощью Аллаха» сумев сбежать из столицы, «Тулюбек-ханум» при поддержке некоего Карач-мурзы, якобы вскоре выбила оттуда низложившего «Джанибека II» Хаджи-Черкеса (Черкес-бека), правившего в Хаджи-Тархане, и сама взошла на сарайский престол, сделав своим везиром «дворцового букаула Улу-Керима».

Якобы именно к «Тулюбек-ханум» приезжал за ярлыком «на великое княжение над Русью» князь Микулинский и Тверской Михаил Александрович (годы правления: как князя Микулинского и Тверского – 1368 – 1382, как Великого князя Тверского – 1382 – 1399), но не получил его, услышав из уст Улу-Керима ответ «великой ханум» о том, что «великое княжение во Владимире надлежит Московскому князю Дмитрею Ивановичу, который получил свой ярлык от её покойного супруга, великого хана Азиза-ходжи, чью волю почитает она священной».[6, с. 248 – 249]

|

|

|

При этом пребывание «Тулюбек-ханум» на ханском сарайском престоле продолжалось, по версии М.Д. Каратеева, три года – до 1373 г., в течение которых «Левобережное ханство» «жило мирной и спокойной жизнью». Однако судьба «ханши» оборвалась трагично – от рук некоего Айбек-хана.

«В середине лета, – писал М.Д. Каратеев, – к Карач-мурзе прибыл гонец из Сарая-Берке и привёз чрезвычайные известия: месяц тому назад город врасплох захватил Айбек-хан и устроил там страшную резню. По его приказанию Тулюбек-ханум, перед тем пробывшая три дня его наложницей, была завязана в мешок с живыми кошками и брошена в Волгу, а Улу-Керим на крюке, поддетом ему под ребра, повешен на стене Алтын-Таша.

Но торжество Айбек-хана было недолгим: две недели спустя к Сараю подступил с большим войском царевич Араб-шах и после кровопролитной битвы взял город, подвергнув его ещё более беспощадной резне и новому разграблению. Всё же Айбек-хан спасся и с остатками войска ушёл к себе в улус, поклявшись, что скоро возвратится и не оставит в живых ни одного человека из тех, которые признали Араб-шаха великим ханом и стали ему служить. Теперь многие жители, в особенности купцы и ремесленники, доведённые до отчаянья постоянными грабежами, бегут из Сарая в другие города, но на дорогах их ловят воины Араб-шаха, грабят и убивают. В народе же всё громче говорят, что уж лучше бы скорее пришёл Мамай со своим ханом, – у него, по крайности, есть достаточно силы, чтобы надолго удержаться в Сарае и прекратить бесчинства».[6, с. 280]

Конечно, многое из этого является художественным вымыслом, однако некоторые подробности, которые привёл М.Д. Каратеев наталкивают на предположение о том, что, возможно, он, помимо прочего, опирался на некие легенды и предания, в которых рассказывалось о Тулунбек-ханум и её печальной участи, похожие по жанру на те, что впоследствии слагались о правительнице Казанского ханства Сююмбике.

|

|

|

Кроме того, М.Д. Каратеев сопровождал свои историко-литературные изыскания весьма интересными рассуждениями о положении и роли женщины в Золотой Орде (Улусе Джучи). Так, в книге «Ярлык великого хана» он писал от лица «княжича Святослава»: «Его сильно удивляла праздность, которой тут предавались мужчины. Татарин считал, что его дело – война, и почти все хозяйственные и домашние работы лежали в Орде на рабах и на женщинах. Однако в положении последних не было заметно приниженности, обычной для других мусульманских стран. Женщина здесь не закрывала своего лица чадрой и не вынуждена была прятаться от посторонних: она пользовалась полной свободой и в правах была равна мужчине. В решении семейных и родовых дел её голос нередко получал перевес.

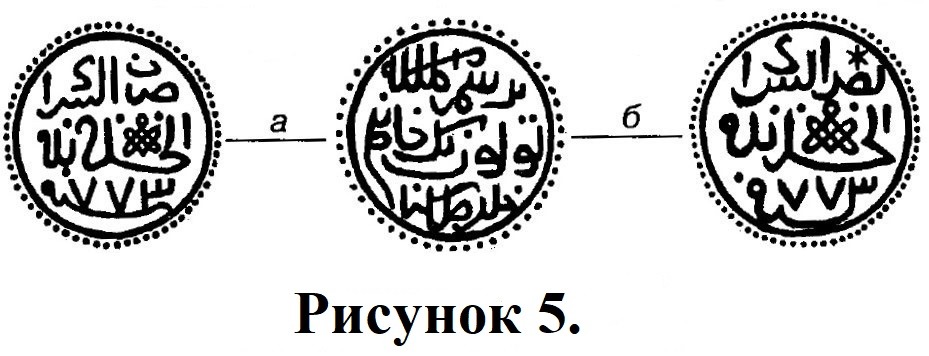

В заседаниях курултая, как нам известно из многих сохранившихся документов, ханские жёны принимали участие наравне со своими мужьями. Бывала случаи, когда женщина стояла во главе государства. Так, например, на императорском престоле в Каракоруме, после смерти Куинэ, внука Чиигисхана, в течение нескольких лет находилась императрица Огюль-Гаймиш. В царствованье малолетнего хана Улагчи […] Золотой Ордой правила вдова Батыя, Баракчина. В семидесятых годах четырнадцатого столетия в Сарае чеканила свою монету Тулюбек-ханум».[5, с. 166]

Здесь – по крайней мере, на нумизматические источники – историк и литератор М.Д. Каратеев, в отличие от некоторых специализирующихся на золотоордынской тематике исследователей, сослался достаточно точно – без лишних «додумываний».

«Сухой остаток»

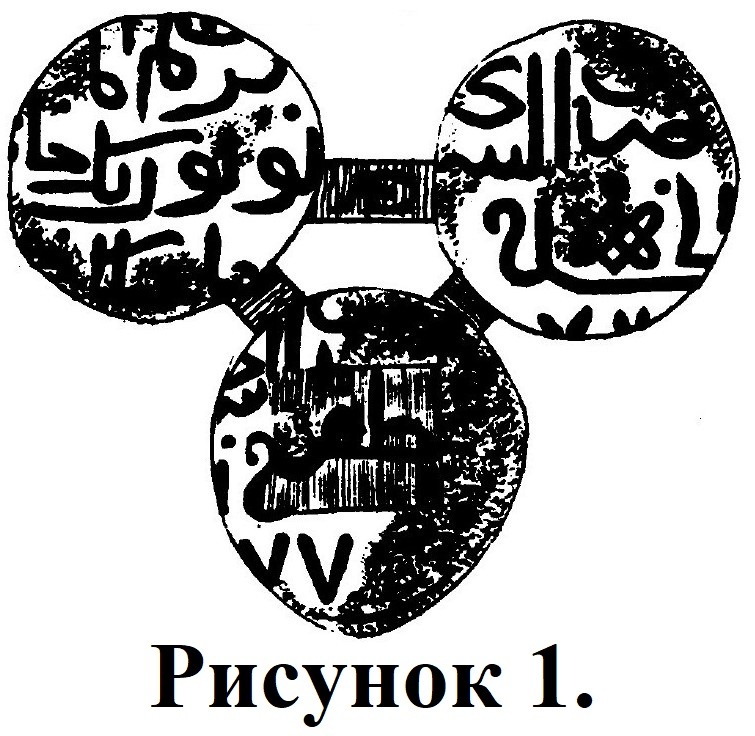

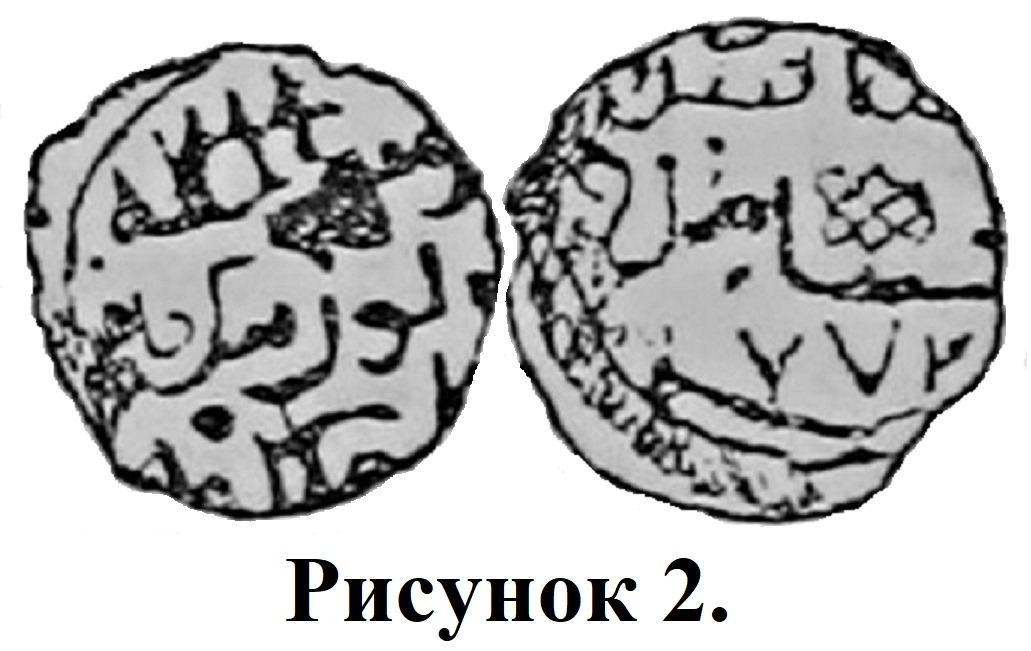

Уникальность титулования эмитента «Тулунбек» на типе монет с обозначением места чекана «Сарай ал-Джадид» и датой 773 г. хиджры (1371/1372 гг.) – «ханум» (что может означать как официальный титул, так и династический «маркер» или восхваляющий эпитет) даёт основания предполагать, что он выпускался от имени правительницы-женщины.

Узкая временная «локализация» монет данного типа свидетельствует в пользу версий о кратковременном периоде её правления. В этом же убеждает и отсутствие среди выявленных монет значительного разнообразия штемпельного исполнения и подражаний, что также исключает возможность использования обозначения года в качестве «замороженной даты».

|

|

|

Географическая «локализация» монет данного типа свидетельствует о том, что власть обозначенного эмитента либо не распространялась на другие крупные города – центры чекана монет, либо в таковых местах их просто не успели выпустить по причине краткосрочного пребывания такового у власти.

Всё это сообразуется с версией о том, что Тулунбек непродолжительное время могла номинально находиться у власти на части территории Золотой Орды (Улуса Джучи), контролируемой её мужем – эмиром Мамаем, в которую входил столичный город Сарай или Новый Сарай («Сарай ал-Джадид»). При этом сочетание вышеозначенных обстоятельств могут свидетельствовать о её чингизидском происхождении.

Однако отсутствие имени «Тулунбек-ханум» в качестве эмитента на серебряных монетах, выпускавшихся в это время на монетном дворе «Орды» (предположительно, в ханской ставке) от имени хана Мухаммада Булака (Гияса ал-дина Мухаммада) ставит под сомнение корректность утверждения Р.Ю. Почекаева о том, что «Тулунбек-ханум – единственная женщина, когда-либо занимавшая золотоордынский ханский престол»[15, с. 35].

Представляется, что в действительности она обладала статусом временной наставницы (регентши) при законном (по династическому принципу) малолетнем наследнике ханского престола, что и было «зафиксировано» (продекларировано) «чрезвычайным», либо «вспомогательным», столичным выпуском в 773 гг. хиджры (1371/1372 гг.) медных монет.

С учётом известных в истории Золотой Орды (Улуса Джучи) примеров «перехода» ханских жён к последующим правителям, одним из которых является судьба Тайдулы (? – 1361) – старшей жены хана Узбека (годы правления: 1313 – 1341), а затем – хана Науруза (год правления: 1360), повторное замужество Тулунбек за ханом Тохтамышем представляется вполне допустимым.

|

|

|

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев А.П. Золотоордынские ханы 60 – 70-х годов XIV в.: хронология правлений // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Выпуск VII. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1983. С. 9 – 54.

2. Григорьев А.П. «Му'изз ал-ансаб» о потомках Токтамыша // Востоковедение. Филологические исследования. Выпуск 25. Межвузовский сборник / Ответ. ред. В.Б. Касевич. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. С. 100 – 123.

3. Егоров В.Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой // Куликовская битва. Сборник статей. Москва: Издательство «Наука», 1980. С. 174 – 213. (Академия наук СССР. Институт истории СССР)

4. Зайончковский Ю.В., Леонов Б.И. Хан Мухаммад Тюляк по нумизматическим источникам // Pax mongolica и евразийские потрясения XIII-XIV веков / Stratum plus (Археология и культурная антропология) (гг. Санкт-Петербург – Кишинёв – Одесса – Бухарест). 2016. № 6. С. 269 – 278.

5. Каратеев М.Д. Русь и Орда. Историческая трилогия: в 2 т. Т. 1. Ярлык великого хана: роман / Сост. С.В. Тимченко; авт. вступ. статьи О.Н. Михайлов. Москва: «Современник», совместное предприятие «Lexica», 1991. 415 с. (Серия «Золотая летопись России»)

6. Каратеев М.Д. Русь и Орда. Историческая трилогия: в 2 т. Т. 2. Карач-мурза (Тверь против Москвы): роман. Богатыри проснулись: роман / Сост. С.В. Тимченко. Москва: «Современник», совместное предприятие «Lexica», 1991. 494 с. (Серия «Золотая летопись России»)

7. Клоков В.Б., Лебедев В.П. Монетный комплекс с Селитренного городища (Золотая Орда, г. Сарай) // Древности Поволжья и других регионов. Сборник статей. Вып. IV. Нумизматический сборник. Том. 3. Нижний Новгород: Институт промышленного развития «Информэлектро», 2002. С. 73 – 165.

8. Кротков А.А. Два собрания джучидских монет // Труды Нижне-Волжского общества краеведения. Выпуск 37. Саратов: Издание Нижне-Волжского общества краеведения, 1930. 42 с., таб.

9. Кучкин В.А. Ханы Мамаевой Орды // 90 лет Н.А. Баскакову. Сборник статей / Отв. ред. член-корреспондент РАН, академик РАЕН Э.Р. Тенишев. Москва: Издательство «Языки русской культуры», 1997. С. 115 – 123.

10. Лебедев В.П. Монетные дворы Золотой Орды во второй половине XIV в. [Электронный ресурс] // Музей денег: сайт. URL: http://muzeydeneg.ru/research/monetnyie-dvoryi-zolotoy-ordyi-vo-vtoroy-polovine-xiv-v/ (дата обращения: 26.11.2019).

11. Лебедев В.П., Гумаюнов С.В. Обзор чекана золотоордынского монетного двора Мохши // Stratum plus (г. Кишинёв). 2011. № 6. С. 1 – 24.

12. Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана. Казань: Институт истории АН РТ (отпечатано в ООО «Алма-Лит»), 2003. 164 с.

13. Памятники Куликовского цикла / Гл. ред. академик РАН Б.А. Рыбаков, ред. доктор ист. наук В.А. Кучкин. Санкт-Петербург: Институт Российской Академии наук; Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998. 410, (1) с.

|

|

|

14. Полное Собрание Русских Летописей, изданное по Высочайшему повелению Императорскою Археографическою Комиссиею. Том двадцатый. Первая половина. Львовская летопись. Часть первая. Санкт-Петербург: Типография М.А. Александрова, 1910. IV, 418 с.

15. Почекаев Р.Ю. Мамай. История «антигероя» в истории. Санкт-Петербург: ООО «Издательство “ЕВРАЗИЯˮ», 2010. 288 с.

16. Рогожский летописец. Тверской сборник. (Полное собрание русских летописей. Том XV) / Репринтное воспроизведение изданий 1863 и 1922 гг. Москва: Издательство «Языки русской культуры», 2000. 432 с., разд. паг. (XII с., 186 стб., 29 с.; V с., 504 стб., 35 с.).

17. [Тизенгаузен В.Г.] Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. В. Тизенгаузена. Том I. Извлечения из сочинений арабских. САНКТПЕТЕРБУРГ (Санкт-Петербург): «Издано на иждивение графа С.Г. Строганова»; Типография Императорской Академии Наук, 1884. IV, XVI, 564 с.

18. Фёдоров-Давыдов Г.А. Денежное дело Золотой Орды. Москва: «Палеограф», 2003. 352 с. и 40 с. ил.

19. Френ Х.М. Монеты Ханов Улуса Джучиева или Золотой Орды, с монетами разных иных Мухаммеданских Династий в прибавлении; из прежнего собрания Г-на Профессора, Статского Советника и Кавалера К. Фухса в Казани, принадлежащего ныне тамошнему Императорскому Университету, с краткими объяснениями и указаниями Х.М. Френа (с восемнадцатью таблицами и четырьмя виньетами) / Пер. с немецкого М. Волкова. Санкт-Петербург: «Печатано в Типографии Императорской Академии Наук», 1832. XVI, 80, (17) с.: таб.

20. Янина С.А. Джучидские монеты из раскопок и сборов Куйбышевской экспедиции в Болгарах в 1946 – 1954 гг. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 42 (Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. I). Москва: Издательство Академии наук СССР, 1954. С. (424) – 457.

21. #99104: 773 AH. Pul. Tulun Beg Hanum. Sarai al-Jadida mint /////// Tulun Beg Hanum, 773 (page 1) ////// Sarai ///// Lower Volga //// Juchid, ca. 650 – 886 /// ISLAMIC WORLD // Home [Электронный ресурс] / ZENO.RU – Oriental Coins Database: сайт. URL: https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=99104 (дата обращения: 24.11.2019).

22. Tulun Beg Hanum, 773 (page 1) ////// Sarai ///// Lower Volga //// Juchid, ca. 650 – 886 /// ISLAMIC WORLD // Home [Электронный ресурс] / ZENO.RU – Oriental Coins Database: сайт. URL: https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4799 (дата обращения: 24.11.2019).

23. Tulun Beg Hanum, 773 (page 2) ////// Sarai ///// Lower Volga //// Juchid, ca. 650 – 886 /// ISLAMIC WORLD // Home [Электронный ресурс] / ZENO.RU – Oriental Coins Database: сайт. URL: https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4799&page=2 (дата обращения: 24.11.2019).

Игорь Евгеньевич Алексеев – кандидат исторических наук (г. Казань)

Мамай (картина В.В. Маторина - 2004 г.)

|

|

|