|

Методика изучения естественных экосистем в общеобразовательной школе

|

|

|

|

Поиск эффективных форм и методов экологического воспитания подчеркивает их значение в эффективности образовательной работе с учащимися, которая должна быть содержательно связана в учебное и во внеучебное время.

Формы и методы организации экологического воспитания также должен отвечать возрастным требованиям к воспитательной работе с учениками начальной школы. В этом возрасте не теряет своей актуальности в развитии детей ведущая деятельность школьников – игровая, которая наравне с учебной деятельностью способствует формированию мотивации у детей к освоению окружающего мира.

Таблица 1

Взаимосвязь задач, форм и методов экологического воспитания младших школьников

| Задачи работы | Формы и методы |

| 1. Обогащать детей знаниями о природе; упорядочивать и систематизировать знания и представления детей о природе. | Рассказы о природе, об отдельных представителях растительного и животного мира, особенностях их внешнего вида, повадках. Решение экологических задач по установлению отдельных связей изависимостей между объектами животного и растительного мира. |

| 2. Воспитывать положительное отношение к миру природы. 3. Побуждать детей к проявлению познавательного интереса к миру природы (в частности, к миру растений). | Составление рассказов о своих домашних питомцах, растениях, о своих чувствах к красоте природы. Проводить: а) экскурсии в природу; б) ежедневные наблюдения за природой; в) дежурства в уголке природы по уходу за разнообразными растениями. |

| 4. Побуждать детей проявлять свои чувства и отношения к объектам природы и действиям по обследованию их (или уходу за ними). | Организация рисования, занятий по ручному труду с природным материалом, чтение стихов, слушание экологических сказок, отражать свое отношение и в словах (нравится, красиво). |

| 5. Создавать мотивацию детей к изучению природных явлений. | Организация проектной деятельности, познавательных игр, экскурсий и др. |

|

|

|

С помощью форм и методов экологического воспитания возможно решение задач экологического образования младших школьников.

Необходимыми принципами экологического воспитания младших школьников являются обеспечение максимальной наглядности и практического взаимодействия с объектами окружающего мира. Как пишет В.С. Мухина: «Младший школьник – это не зритель, а активный участник учебного процесса… маленький естествоиспытатель» [18, с. 33].

Выбор форм и методов воспитательной работы зависит от средств экологического воспитания учащихся. Например, натуральные объекты природной среды обеспечивают: обучение детей правилам ухода (практические методы); наблюдения за развитием и ростом (наглядные); творческое сочинение с приемами «антропоморфизма» («очеловечивания»), чтение художественной литературы (словесные) и др.

В зависимости от средств обучения могу осуществляться и разные формы экологического воспитания:

- по количеству детей: индивидуальные и групповые;

- по организации представления объектов: выставки, экскурсии;

- по организации актуализации знаний: викторины. КВН, экологические игры и др.;

- по организации деятельности детей: дежурства, поручения, коллективный труд в природе и др.

Ухаживая за растениями и животными в уголке природы, дети запоминают порядок полива, ухода, дозировку пищи. При этом они обращают внимание на поведение животных: птичка беспокойно кричит – нет воды или корма; рыбка поднимается к поверхности воды и высовывает голову – не хватает кислорода, листья у растения завяли – не хватает воды или света.

|

|

|

В последствие у детей формируется представление о влиянии деятельности человека на объекты природы (как позитивном, так и негативном) [5, с. 32].

Например, одним из широко используемых методов наблюдение. С помощью наблюдений можно выявить перемены в росте и развитии растений либо при внесении нового растения. Для этого педагогу необходимо подробно рассматривать с детьми строение стебля, форму и окраску листьев, цветов, рассказывать о специфических особенностях ухода за ним, что не всегда можно осуществить в процессе урока.

Многолетняя практика убеждает в эффективности проведения во внеурочное время цикла наблюдений для формирования познавательного интереса к природе.

Каждый отдельный цикл – это ряд взаимосвязанных наблюдений за конкретным объектом уголка природы или школьного участка.

Каждое наблюдение имеет свою цель и определенное (несхожее с другими) содержание. В комплексе наблюдений одного цикла у школьников формируются разносторонние и систематизированные знания о растениях или животных.

В ходе наблюдений детям ставятся вопросы, которые стимулируют возникновение поисковой деятельности. Например: Почему цветок назван мать-и-мачехой? Где можно увидеть божью коровку? Как рыбки дышат? И т.д. [1, с. 23]

При использовании наблюдений необходимы:

1. Компактное проведение. Одно наблюдение должно следовать за другим без больших разрывов во времени. В этом случае содержание каждого следующего наблюдения, «наслаиваясь» на предыдущие, укрепляет (уточняет и дополняет) единую систему знаний об объекте.

2. Преобладание визуального источника знаний над словесным. Дети должны получать информацию при непосредственном рассматривании ими объекта. Вопросы и очень короткие пояснения побуждают их называть увиденное. Отсюда вытекает следующее требование: в каждом конкретном наблюдении должно одновременно участвовать столько детей, сколько может расположиться вокруг объекта (аквариума, клетки с птицей и т. п.), чтобы беспрепятственно его рассматривать. В отдельных случаях, когда наблюдение проводится на прогулке, в нем может участвовать весь класс.

3. Охват наблюдениями всех детей. Каждое конкретное наблюдение, если его проводить по подгруппам, повторяется несколько раз.

|

|

|

4. Опора на биологические особенности, видовую специфику животных и растений. Для запланированных наблюдений необходимо специально создавать условия. Например, черепаха активна, если ее тело разогрето (рефлектором, солнцем),– можно наблюдать процесс ее питания, способы передвижения [8, с. 48].

Большую роль в развитии познавательного интереса имеет работа с художественной литературой (природоведческой сказкой, поэзией), которая включает чтение сказок, беседы, просмотр кукольной театрализации.

Как отмечала Л.П. Молодова, «сказка, рассказ, стихотворение, рисунок позволяет ребенку обобщить свои наблюдения в природе, получить реалистическое представление о ней, одновременно сопереживая живому.

Чередование эмоционально окрашенных наблюдений с системой научных знаний, с чтением художественной литературы об увиденном, формирует у детей единство реального и гуманного видения живой природы» [8, с. 48].

К сожалению, в современной художественной литературе для детей младшего школьного возраста немного произведений, которые могли бы лечь в основу содержания такой работы. Примером природоведческих сказок могут служить «Старик и сова», «На полянке» В. Бианки. Однако творчески работающему педагогу под силу самому сочинить природоведческую сказку, соединив в ней знания о природе, которые он передает детям, с образной формой их преподнесения. Присутствие в таких сказках, как и во всей работе по экологическому воспитанию, гуманного отношения к живой природе, постоянных сказочных персонажей, олицетворяющих примеры достойного и недостойного поведения в природе (Гном Добриш, девочка Природинка, Гном Глупыш с приятелями Топталкиным, Рвалкиным, Беззаботкиным и Боялкиной), позволяет ребенку четче осознать свое отношение к природе через идентификацию с положительным персонажем [8, с. 49].

Показ сказки средствами кукольного театра разворачивает описанную в ней ситуацию, делает ее понятной и эмоционально близкой для детей.

Для реализации программных задач и программного содержания экологического воспитания требуется подбор разнообразных форм учебного взаимодействия учащихся с учителем и объектами природы: эксперимент, экскурсии, театрализованная природоведческая сказка, проектное исследование.

|

|

|

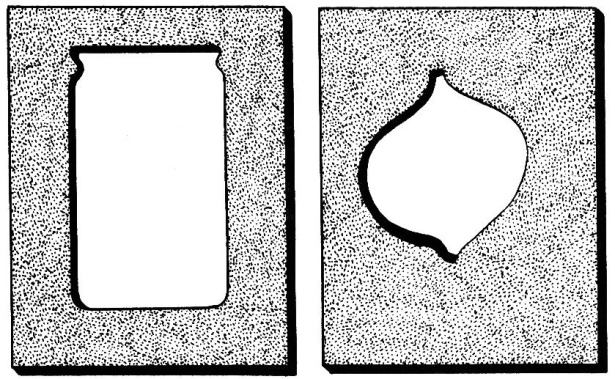

Эксперимент. Так, наблюдая прорастание лука, можно поставить луковицу в банку с водой (для наблюдения и за развитием корневой системы), в течение месяца (1 раз неделю – через 7 дней) зарисовывать изменения, происходящие с луковицей (рис. 1).

Рис. 1 Последовательность прорастания лука

Опыты направлены на то, чтобы ребята сами могли организовать наблюдения, узнавали, искали причины явления, самостоятельно добивались результатов, чтобы они почувствовали радость открытий, а это важная предпосылка для развития наблюдательности [43, с. 25].

Для удобства изображения детям предлагают использовать трафареты банки и луковицы, а детям остается только дорисовать самостоятельно наблюдаемые части: корни и зеленые стрелки (рис. 2).

Рис. 2 Трафареты для ведения дневников наблюдений

Таким образом, разнообразное содержание занятий, средства, методы и формы организации познавательной деятельности направлены на формирование познавательного интереса детей к природе.

В качестве объектов исследования могут быть ростки овса, которые находились в разных условиях (на свету или в темном месте).

Для формирования представлений о качествах земли, ее структуре, с детьми могут проводиться опыты: "Почему разные почвы нуждаются в разной степени поливки?"

В три мензурки помещается с грядок разная почва: песчаная, глинистая, чернозем, уплотняется и поливается сверху водой. По тому, с какой скоростью почва пропускает влагу, дети судят о ее особенностях: земля с песком быстрее пропускает влагу, чернозем не так быстро как песок, глинистая хуже всех. Все эти наблюдения обобщаются и выносятся на всеобщее обсуждение для формулировки выводов [43, с. 26].

Экскурсии в природу бывают: вводными (по изучаемой теме); текущими (в системе занятий по экологии); обобщающими (систематизирующими)

На вводных экскурсиях дети получают общие представления об объектах и явлениях окружающего мира. Примером вводной экскурсии может быть экскурсия по теме «Весенние изменения в природе».

Текущие экскурсии предполагают знакомство с конкретными объектами или явлениями в самой природе. Например, экскурсия по теме «Обитатели водоема (пруда)».

Обобщающие экскурсии проводятся как завершающие изучаемую тему и предполагающие конкретизацию, систематизацию экологических представлений детей. Примером может служить экскурсия по теме «Осенние подарки».

|

|

|

Разновидностью экскурсий в природу являются целевые прогулки в природу. Такие прогулки могут проводиться как на территории образовательного учреждения, так и с выходом в природу.

Целевые прогулки позволяют в игровой форме организовать наблюдения детей за тем или иным объектом природы. Такие прогулки как, «В гости к березке», «К древнему валуну», «На бабочкину лужайку», «К птичьей столовой» и т.п. способствуют чувственному восприятию детьми мира природы [21, с. 16].

Во время целевых прогулок дети могут наблюдать за живыми объектами, измерять рост растений, фиксировать видимые изменения (сезонные) в том или ином объекте. Для этого оформляются дневники длительного наблюдения за изменением роста и сезонных (возрастных) изменений признаков растений.

Театрализованная природоведческая сказка. Содержание таких уроков или внеклассных мероприятий обусловлено включением в них сюжетно-ролевых и театрализованных игр экологической тематики: «В гостях у Айболита», «Зоопарк», «Лесной заповедник». Кроме того, они позволяют осуществлять интеграцию различных видов детской деятельности: изобразительной, речевой, познавательной, игровой и др.

Проектная деятельность. Проектная деятельность основана на развитии у детей умений осваивать окружающий мир на основе научной методологии, что является одной из важнейших задач общего образования [30, с. 18].

Учебный исследовательский проект позволяет: выделить в работе учащихся цели деятельности; сформулировать гипотезу о возможных способах решения поставленной проблемы и результатах предстоящего исследования; определить процедуру сбора и обработки необходимых данных; провести анализ полученных результатов; подготовить соответствующий отчет и провести обсуждение возможного применения полученных результатов.

Реализация проектной деятельности ведет к изменению позиции не только ученика, но и учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников.

Изменяется и психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет исследовательского, поискового характера работы на каждом этапе деятельности.

Работа в проектной группе требует от учащихся четкого планирования действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкого распределения ролей, т.е. определенного объема заданий для каждого участника с учетом его возможностей при условии тесного взаимодействия с остальными участниками группы.

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», предметными, готовыми к применению [30, с. 21].

Проектная деятельность всегда ориентирована на самостоятельную работу учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Поэтому данная технология эффективна к использованию во внеклассной работе (внеклассные мероприятия, кружковая работа, факультативы, походы и др.).

Для взаимосвязи с учебной деятельности последний этап проектной деятельности («презентацию результатов») можно проводить и на уроке -научной конференции, когда проектные группы защищают свои идеи, демонстрируя глубину исследованной ими экологической проблемы.

Таким образом, методы и формы экологического воспитания могут быть успешно использованы как в учебной, так и во внеучебной работе с младшими школьниками. Причем внеклассная работа предоставляет большие возможности для развития у младших школьников познавательного интереса и творческих способностей в свободной исследовательской деятельности.

Глава 2. Опытно-экспериментальное исследование методика изучения естественных экосистем при изучении курса "Окружающего мира"

|

|

|