|

Средства, уменьшающие повреждение тканей.

|

|

|

|

С этой целью обычно используют стероидные противовоспалительные средства (см. разд. 19.6).

При аллергии (гиперчувствительности) замедленного типа применяют в основном две группы препаратов: средства, подавляющие иммуногенез, и средства, уменьшающие повреждение тканей.

1. Средства, подавляющие иммуногенез (угнетающие преимущественно клеточный иммунитет).

Фармакология с общей рецептурой

Такими препаратами, получившими название иммунодепрессан-тов, являются глюкокортикоиды, циклоспорин и цитотоксические средства (см. гл. 31).

Иммуподепрессивпое действие глюкокортикоидов связывают с угнетением фазы пролиферации лимфоцитов (особенно Т-лимфо-цитов). Снижается продукция и ослабляется действие ряда интер-лейкинов, а также у-интерферона. Следует учитывать выраженную противовоспалительную активность глюкокортикоидов (см. гл. 23). Сочетание иммунодепрессивного и противовоспалительного действия и определяет высокую эффективность глюкокортикоидов при многих аллергических реакциях.

Эффективным иммунодепрессантом является циклоспорин (Cyclosporinum), который относится к пептидным антибиотикам. Важным отличием циклоспорина от цитотоксических средств (см. гл. 31) является незначительное угнетение кроветворения. Однако он обладает нефротоксичностью и может нарушать функцию печени. Применяется при пересадке органов и тканей. Возможно использование при аутоиммунных заболеваниях.

По эффективности к циклоспорину близок новый препарат такролимус (Tacrolimus). Относится к группе антибиотиков-макро-лидов. Такролимус угнетает активацию Т-лимфоцитов и уменьшает продукцию интерлейкипа-2. Значительно активнее циклоспорина (~ в 100 раз). Применяют при трансплантации органов. Обладает нефротоксичностью, нейротоксичностью.

|

|

|

К цитотоксическим веществам относятся алкилирующие средства (циклофосфап), антиметаболиты (азатиоприн, метотрексат, мерка п то и урин), некоторые антибиотики (например, актиномицин С) и др. (см. гл. 31).

С целью подавления иммунитета используют и азатиоприн (Azathioprinum). У азатиоприна преобладает иммунодепрессивный эффект при относительно меньшей цитотоксичности. Является пролекарством. В организме из пего образуется 6-меркаптопурин, который превращается в другие метаболиты.

Применяют азатиоприн при так называемых аутоиммунных заболеваниях (ревматоидном артрите, красной волчанке и др.) и как резервный препарат при пересадке органов (см. гл. 31).

Циклофосфан (Cyclophosphanum) назначают по тем же показаниям, что и азатиоприн.

2. Средства, уменьшающие повреждение тканей, 11ри развитии очагов асептического воспаления в аллергическом процессе эффективны

Часть 3 • Частная фармакология • Глава 24

|

| Глюкокортикоиды Противогистамин- ные средства Адреналина гидрохлорид Эфедрина гидрохлорид Изадрик Эуфиллин |

| Глюкокортикоиды Нестероидные противовоспалительные ^.средства |

| Местное повреждение тканей (воспаление) |

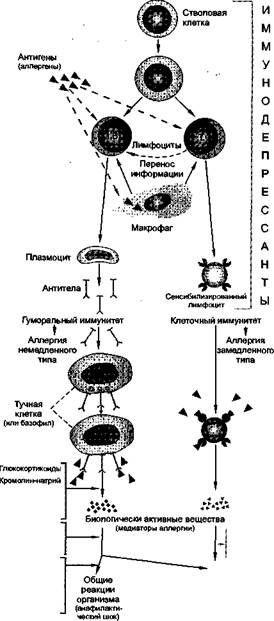

Рис. 24.1. Основная направленность действия веществ, применяемых при аллергических реакциях

Фармакология с общей рецептурой

противовоспалительные средства стероидной и нестероидной структуры (см. гл. 23).

Основная направленность действия приведенных веществ отмечена на рис. 24.1.

Фармакология всех перечисленных веществ, кроме противогис-таминных препаратов, рассматривается в других главах, поэтому в настоящем разделе основное внимание уделено антагонистам гис-тамина.

24.1.1. Противогистаминные средства (блокаторы гистаминовых ^-рецепторов)

Противогистаминные средства блокируют рецепторы тканей, чувствительные к гистамину. Высвобождение свободного гистамина под влиянием противогистаминных средств практически не изменяется. Синтез гистамина они не нарушают.

|

|

|

Гистаминовые рецепторы обладают неодинаковой чувствительностью к противогистаминпым веществам разного химического строения, что свидетельствует о различиях ц их морфофункцио-налыюй организации. Выделяют следующие основные подтипы рецепторов, с которыми взаимодействует гистамин: Н^ и Н9-рецеп-торы5.

Стимуляция гистамином Н ^рецепторов вызывает сокращение гладких мышц кишечника, бронхов, матки. Гистаминовые Н2-ре-цепторы участвуют в регуляции секреторной активности желез желудка, деятельности сердца, липидного обмена. Рецепторы обоих типов, чувствительные к гистамину, обнаружены в сосудах и в ЦНС.

В этом разделе представлены блокаторы гистаминовых Н^рецепторов, применяемые при аллергических состояниях. Блокаторы гистаминовых Н2-реценторов в настоящее время используются только для снижения секреторной активности желез желудка (см. разд. 14.2).

Противогистаминные средства, блокирующие Н^рецепторы, устраняют или уменьшают следующие эффекты гистамина: повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, матки; понижение артериального давления (частично); увеличение проницаемости капилляров с развитием отека; гиперемию и зуд при

5 Открыты гистаминовые Н3- и Н4-рецепторы, но они изучены недостаточно хорошо.

Часть 3 • Частная фармакология • Глава 24

интрадермальном введении гистамина или при освобождении эндогенного гистамина в коже. Эти вещества не влияют на стимуляцию гистамином секреции желез желудка.

К наиболее распространенным препаратам этой группы относятся димедрол (Dimedrolum), супрастин (Suprastin), фенкарол (Phencarolum), д и а з о л и н (Diazolinum), л о р а-гадин (Loratadine) и др.

11омимо специфического антагонизма с гистамином и противоаллергической активности, блокаторы гистаминовых Hj-рецепто-ров имеют и ряд других свойств. Так, димедрол и супрастин оказывают угнетающее влияние на ЦНС. Это проявляется седативным и снотворным эффектом.

Фенкарол и лоратадин оказывают незначительное седативное действие.

Диазолин практически не влияет на ЦНС, чем существенно отличается от других препаратов (особенно от димедрола и супрас-тина).

|

|

|

Приведенные средства хорошо всасываются из пищеварительного тракта.

Препараты данной группы применяют главным образом при различных аллергических поражениях кожи и слизистых оболочек — крапивнице, ангионевротическом отеке, сенной лихорадке, рините и конъюнктивите, при аллергических состояниях, связанных с приемом антибиотиков или других медикаментов. Они малоэффективны при бронхиальной астме и при анафилактическом токе (в последнем случае препаратом выбора является адреналин).

Иногда используют снотворное и седативное действие блокато-ров гистаминовых Н^рецепторов, угнетающих ЦНС (например, димедрол).

Препараты с седативными свойствами не рекомендуется принимать во время работы лицам таких профессий, которые требуют особенно большого внимания и быстрых реакций (работникам транспорта и т. п.). В данном случае целесообразно назначение диазолина, не влияющего на ЦНС. Возможно также использование фенкарола и лоратадина.

24.2. ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Средства, стимулирующие (нормализующие) иммунные реакции, используют в комплексной терапии иммунодефицитных состояний,

Фармакология с общей рецептурой

хронических инфекций, злокачественных опухолей. В качестве иммуностимуляторов применяют биогенные вещества (препараты тимуса, интерферонов, интерлейкин-2) и синтетические соединения (например, левамизол).

Ряд препаратов тимуса оказывают иммуностимулирующее действие (тималин, тактивин и др.).

Тактивин (Tactivinum) нормализует количество и функцию Т-лимфоцитов (при иммунодефицитных состояниях), стимулирует продукцию цитокинов и в целом повышает напряженность клеточного иммунитета. Его применяют при иммунодефицитных состояниях (после лучевой терапии и химиотерапии у онкологических больных, при хронических гнойных и воспалительных процессах и т. д.), лимфогранулематозе, лимфолейкозе, рассеянном склерозе.

Интерферон ы, относящиеся к группе цитокинов, оказывают противовирусное, иммуностимулирующее и антипролифе-ративное действие. Выделяют а-, (3- и у-интерфероны. Регулирующее влияние на иммунитет наиболее выражено у у-интерферона. Иммунотропное действие интерферонов проявляется в активации макрофагов, Т-лимфоцитов и естественных клеток-киллеров. Выпускают препараты естественного интерферона (Interferonum), получаемого из донорской крови человека, а также рекомбинантные интерфероны. Их применяют при лечении ряда вирусных инфекций (например, гриппа, гепатита; см. гл. 27), а также при некоторых опухолевых заболеваниях.

|

|

|

Кроме того, в качестве иммуностимуляторов иногда используют так называемые интерфероногены, повышающие продукцию эндогенных интерферонов.

В качестве иммуностимуляторов назначают также некоторые интерлейкины, например рекомбинантный интерлейкин-2.

Одним из синтетических препаратов является левамизол (Levamisolum). Он обладает выраженной противоглистной активностью (см. гл. 30), а также оказывает иммуностимулирующее действие. Основной эффект левамизола проявляется в нормализации клеточного иммунитета. Применяют при иммунодефицитных состояниях, некоторых хронических инфекциях, ревматоидном артрите, ряде опухолей.

Часть 3 • Частная фармакология • Глава 24

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ

«ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА»

|

|

|