|

14 января 1945 года Петр Васильевич в районе польского города Макув в числе первых ворвался в траншею противника и огнем из автомата уничтожил 4 гитлеровца. 3 страница

|

|

|

|

Абрам Михайлович ПЕРОВ, 1905 года рождения, на фронт взят 20 октября 1941 году. Военную службу проходил в 1020-м стрелковом полку 269-й стрелковой дивизии сначала на Белорусском фронте. В звании ефрейтора был наводчиком минометного орудия.

В октябре 1943 года во время боя за деревню Красная Слобода за бесперебойную работу по обеспечению минометов боеприпасами награжден медалью «За боевые заслуги».

В октябре 1944 года в бою за польский город Остроленка уничтожил 3 огневые точки противника и 2 немцев. Награжден орденом Славы III степени. В этом же месяце был награжден еще и медалью «За отвагу» за бесперебойное снабжение роты боеприпасами под сильным огнем противника.

Гордится село Семеново своим Героем Советского Союза.

Александр Яковлевич Смирнов родился в 1921 году. На фронт призван в 1941 году и направлен для обучения в офицерскую школу. По окончании ее в звании лейтенанта командиром взвода начал нести боевую службу в составе 83-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 17-й штурмовой инженерно-саперной бригады Резерва главного командования на Ленинградском фронте.

В январе 1944 года в бою за селение Пундолово в Ленинградской области его взвод штурмом овладел окраиной деревни. Лично Смирнов уничтожил 4 немецких солдат. Награжден медалью «За отвагу».

В июне 1944 года взвод Александра Яковлевича, проводя сплошное разминирование нашего переднего края, при минимальных потерях в личном составе, обезвредил около 2 тысяч мин и сделал 6 проходов в минных полях для продвижения нашей пехоты. Смирнов был награжден орденом Красной звезды.

15 января 1945 года При форсировании реки Висла рота под командованием Смирнова захватила 300-метровый мост, подготовленный немцами к взрыву, обезвредила 60 авиабомб и 50 противотанковых мин, захватила плацдарм на берегу. За этот подвиг Смирнов и был удостоен звания Героя Советского Союза.

15 января 1945 года При форсировании реки Висла рота под командованием Смирнова захватила 300-метровый мост, подготовленный немцами к взрыву, обезвредила 60 авиабомб и 50 противотанковых мин, захватила плацдарм на берегу. За этот подвиг Смирнов и был удостоен звания Героя Советского Союза.

|

|

|

В послевоенные годы Семеново быстро перестроилось с военного на мирный лад. В 1947 году приобретен трофейный локомобиль, часть сельскохозяйственных трудов благодаря ему была механизирована.

В 1956 году зафиксировано 492 жителя.

В 1957 году открыт первый регулярный внутрирайонный автобусный маршрута Урень – Уста – Семеново.

В 1961 году в Семенове согласно Хрущевской реформе открылся обменный пункт старых денег на новые.

В 1961 году в Семенове согласно Хрущевской реформе открылся обменный пункт старых денег на новые.

За счет переселенцев из погибающих окрестных деревень в Семенове росла численность населения. В 1978 году в 188 хозяйствах проживали 545 человек, в 1994-м – в 247 хозяйствах 666 человек.

До путинской эпохи худо-бедно жителям давал работу местный колхоз «Большевик», претерпевший ряд преобразований. В 1971 году он располагал 7151 га земли, 3799 га лесов. Объединял 15 селений, 10 бригад, 7 ферм. 441 двор, 572 работника. В 1994 – 338 работников (в 2000 – 162), 57 тракторов, 41 автомобиль, 10 зерновых комбайнов, 3 картофелекомбайна, 2 силосоуборочных комбайна, льнокомбайн. Поголовье скота (в 1993): 1372 головы КРС, в т. ч. 450 коров (в 2008 – 165 КРС, в т. ч. 100 коров), 80 свиней, 20 лошадей. Урожайность ц/га: зерновых – до 13, 9, картофеля – до 234, льноволокна – до 2, 7. Годовой надой молока от коровы – до 3152 кг (в 2006 году). Увы, сельскохозяйственное производство угасло во 2-й половине 1-го десятилетия XXI века.

До путинской эпохи худо-бедно жителям давал работу местный колхоз «Большевик», претерпевший ряд преобразований. В 1971 году он располагал 7151 га земли, 3799 га лесов. Объединял 15 селений, 10 бригад, 7 ферм. 441 двор, 572 работника. В 1994 – 338 работников (в 2000 – 162), 57 тракторов, 41 автомобиль, 10 зерновых комбайнов, 3 картофелекомбайна, 2 силосоуборочных комбайна, льнокомбайн. Поголовье скота (в 1993): 1372 головы КРС, в т. ч. 450 коров (в 2008 – 165 КРС, в т. ч. 100 коров), 80 свиней, 20 лошадей. Урожайность ц/га: зерновых – до 13, 9, картофеля – до 234, льноволокна – до 2, 7. Годовой надой молока от коровы – до 3152 кг (в 2006 году). Увы, сельскохозяйственное производство угасло во 2-й половине 1-го десятилетия XXI века.

Попытки создания частных предприятий и фермерских хозяйств на старой колхозной базе успешными не назовешь. Малое предприятие по оказанию швейных и парикмахерских услуг под названием «Кристина» было создано 4 января 1994 года. 9 марта 2011 года ликвидировано. Кооператив«Семеновский», созданный 9 ноября 1999 года Соболевым Владимиром Анатольевичем, ликвидирован ровно через 8 лет - 9 ноября 2007 года.

|

|

|

Сельхозпредприятие «Семеновское», зарегистрированное 22 февраля 2005 года супругами Дуевыми А. Н. и Ю. А., в 2011 году понесло убыток в 746 тысяч рублей. В 2016 году переведено в разряд микропредприятий и особенных доходов не имеет. В августе 2021 года ликвидировано.

Естественно, люди, потерявшие работу, ищут ее в других местах, меняя в ряде случаев с неохотой и место жительства. На окраине села действуют несколько лесопилок. В 2000 году в 231 хозяйстве проживали 602 человека, в 2016 – 581 человек.

Естественно, люди, потерявшие работу, ищут ее в других местах, меняя в ряде случаев с неохотой и место жительства. На окраине села действуют несколько лесопилок. В 2000 году в 231 хозяйстве проживали 602 человека, в 2016 – 581 человек.

Следы угасания после развала колхоза видны, что называется, невооруженным взглядом. Вот здание, на сооружение которого были затрачены немалые деньги.

Конечно, семеновцы ухитряются как-то выживать в этой непредсказуемой жизни и не желают покидать малую родину. Сегодня в селе имеются начальная школа (здание 1971 г., и в этом же здании - приспособленный дом культуры, сельсовет, библиотека, отделение связи), медпункт (здание 1983 г. ), имеются магазины. В 2011 году отстроена деревянная древлеправославная церковь Рождества Пресвятой Богородицы вместо каменной православной.

Конечно, семеновцы ухитряются как-то выживать в этой непредсказуемой жизни и не желают покидать малую родину. Сегодня в селе имеются начальная школа (здание 1971 г., и в этом же здании - приспособленный дом культуры, сельсовет, библиотека, отделение связи), медпункт (здание 1983 г. ), имеются магазины. В 2011 году отстроена деревянная древлеправославная церковь Рождества Пресвятой Богородицы вместо каменной православной.

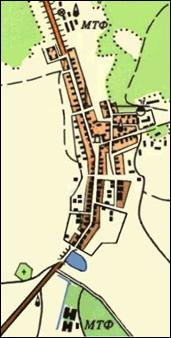

Протяженность села Семенова сегодня с севера на юг – 1780 метров, с запада на восток – 950 метров. Улицы: Аникина, Полевая, Садовая, Смирнова, Школьная, Юбилейная. Памятник погибшим воинам (1978 г. ). Существует пока автобусное сообщение.

В Семенове родился РУМЯНЦЕВ Иван Карпович (1893-1972), кавалер ордена Ленина (1949 г. ). Работал бригадиром полеводческой бригады колхоза «Трактор». Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен в Урене.

В Семенове родился РУМЯНЦЕВ Иван Карпович (1893-1972), кавалер ордена Ленина (1949 г. ). Работал бригадиром полеводческой бригады колхоза «Трактор». Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен в Урене.

РУМЯНЦЕВ Сергей Михайлович (1955-1998), народный целитель, экстрасенс, проживал в Семенове, используя нетрадиционные методы лечения с 1990 года. Погиб трагически. Похоронен в Семенове.

РУМЯНЦЕВ Сергей Михайлович (1955-1998), народный целитель, экстрасенс, проживал в Семенове, используя нетрадиционные методы лечения с 1990 года. Погиб трагически. Похоронен в Семенове.

Деревня в 45 километрах к северо-западу от райцентра (если ехать через Вязовую) и в 15 километрах к юго-западу от центральной усадьбы прежнего колхоза «Заря коммунизма» в деревне Вязовой.

Основана, по преданию, разбойниками Семеном и Шураном, нашедшими приют в этом глухом углу. Отсюда название.

Но эта версия всего лишь вымысел, поскольку на карте Генерального межевания от 1790 года деревня значится под названием просто Семеновка. А в ревизских сказках в 1850 упоминается как «Семенова шурина», что однозначно означает основание деревни шурином некоего Семена. Вполне вероятно, что деревня возникла много раньше 1790 года и до 1768 являлась владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы, а крестьяне поначалу были дворцовыми и с 1797 года удельными.

Но эта версия всего лишь вымысел, поскольку на карте Генерального межевания от 1790 года деревня значится под названием просто Семеновка. А в ревизских сказках в 1850 упоминается как «Семенова шурина», что однозначно означает основание деревни шурином некоего Семена. Вполне вероятно, что деревня возникла много раньше 1790 года и до 1768 являлась владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы, а крестьяне поначалу были дворцовыми и с 1797 года удельными.

|

|

|

В составе Уренской волости (до марта 1918 года Семеново-Шурань входила в состав Архангельской волости Варнавинского, до 1923-го – Ветлужского уезда Костромской губернии) селение писалось уже под названием Семеново (Шурань). Приставка «Шурань» (искаженно от «шурина») писалась лишь для того, чтобы отличать его от нескольких селений Урень-края, получивших название от мужского имени Семен.

В 1856 году в 10 хозяйствах проживали 60 жителей,

Одна из самых отдаленных деревень от центра Урень-края со старообрядческим населением подвергалась, однако, в конце XIX века усиленному натиску православных священников с агитацией за переход жителей из древлеправославия в официальное православие, тем более что соседние селения, входившие в Ветлужский уезд, были почти полностью православными.

Первыми получателями же фамилий становились, как и повсюду, отслужившие в армии солдаты.

Отставной ефрейтор Семеновского полка Федор Васильевич Басов от жены Марьи Ефимовны в 1884 году заимел сына Дементия. Крестной матерью мальчика стала дочь Федора Васильевича - Васса Федоровна Басова.

Мать Марьи Ефимовны – Екатерина Степановна, рано овдовев, выдала замуж еще и 25-летнюю дочь Александру Ефимовну за отставного рядового Лариона Ивановича Ершова, родившую ему сыновей Алексея и Феодора.

Кроме того, у матери-вдовы Екатерины Степановны был сын Капитон Ефимович, от жены Екатерины Ивановны заимевший дочь Надежду и сыновей Павла и Евтропа (р. 1890).

Наконец, дочь Екатерины Степановны – Надежда Ефимовна – от мужа Ивана Павловича в 1886 году родила сына Дамиана (брат Ивана Павловича, Григорий Павлович, в сожительстве с Акилиной Григорьевной имел дочь Параскеву 1890 г. р).

И еще у Екатерины Степановны имелся пока неженатый сын Константин Ефимович.

|

|

|

Главой большого рода был крестьянин Савелий Григорьевич, на смертном ложе в 78 лет присоединенный к православной церкви из раскола поповского толка.

Его сын, запасной рядовой Макар Савельевич Орлов, от жены Евфросиньи Михайловны (Максимовны) заимел сыновей Симеона (р. 1881) и Константина (р. 1889).

Второй сын – Мокей Савельевич - имел фамилию Веселов, жена Ольга Трофимовна родила ему сыновей Василия, Александра (р. 1890) и Демида да дочь Феклу (р. 1881).

Третий сын - отставной рядовой Константин Савельевич Зверев - в 1884 году свою 18-летнюю дочь Елизавету выдал замуж за 28-летнего Павла Емельяновича Соловьева из деревни Подозерки Архангельской волости Варнавинского уезда.

Два других сына - Никон и Никифор, фамилиями пока не обладали.

Из прочих жителей деревни имели фамилии солдатская жена Марфа Ивановна Зверева и Николай Петрович Сироткин (писавшийся еще и Бандиным), женатый на Дарье Матвеевне и заимевший от нее дочь Анну (р. 1881) и сына Иоанна (р. 1889). У Николая Петровича была сестра Акилина замужем за Иваном Симеоновичем, и родившая от него дочь Татьяну 1890 года рождения.

Запасной рядовой Даниил Федорович Голубев получил свою фамилию, как и следовало ожидать, в армии. В 1889 году в возрасте 29 лет женился на 20-летней Евдокии, дочери Викула Павловича Харитонова. Поручителем по невесте был ее брат Иван.

Обзавелись фамилиями и крестьяне Сергей Васильевич Иванов и Петр Савельевич Бородкин.

Обзавелись фамилиями и крестьяне Сергей Васильевич Иванов и Петр Савельевич Бородкин.

В крестных отцах помимо местных жителей значились крестьяне деревни Ворошиловки и села Хохлома Нижегородской губернии, что также свидетельствует о родственных связях уренцев с жителями гнезд старообрядчества Нижегородчины.

До наших времен дожили фамилии тех времен – Веселовых, Орловых и Соловьевых.

Деревенский праздник – сходка – отмечался в Заговенье.

В 4 километрах от Семеново-Шурани на лесном кордоне в 1907 году проживали 7 человек.

Хозяйственное состояние крестьян в дореволюционные годы вызывает лишь сочувствие. В 1916 году на каждого из 166 едоков 36 хозяйств приходилось всего-навсего по 0, 39 га посевов, содержалось 20 лошадей (сразу 17 хозяйств безлошадных! И только в одном сумели держать двух лошадей), 30 коров (9 бескоровных! В 3 хозяйствах держали по две коровы), 51 овца, 11 свиней. В силу бедности жители усиленно развивали лесной и шерстобитный промыслы, хотя по количеству овец трудно судить об успешности промысла последнего. К тому же из-за Первой мировой войны на 36 хозяйств осталось лишь 24 мужчины. 42 женщины восполнить такой ущерб не могли. Да и деток было многовато, которые еще не могли оказать посильную помощь: мальчиков – 44 и девочек – 45.

|

|

|

В 1931 году нашли годным к раскулачиванию только 1 хозяйство с 5 взрослыми работниками. После этого был создан колхоз «Честный труд». В 1932 году в нем состояли 43 хозяйства со 194 жителями.

В 1931 году нашли годным к раскулачиванию только 1 хозяйство с 5 взрослыми работниками. После этого был создан колхоз «Честный труд». В 1932 году в нем состояли 43 хозяйства со 194 жителями.

В 1942 году в Семеново-Шурани насчитывалось уже 81 хозяйство (см. вырезку из карты).

На Великой Отечественной войне погибли 19 человек. В Книге памяти – Веселов Александр Дмитриевич, Веселов Валентин Васильевич, Комаров Иван Андреевич, Орлов Николай Семенович, Патуев Дмитрий Иванович, Патуев Иван Иванович, Патуев Михаил Андреевич, Потехин Антон (Антип) Павлович, Соловьев Василий Семенович, Торопов Дисан Иванович, Шабаров Николай Васильевич.

На Великой Отечественной войне погибли 19 человек. В Книге памяти – Веселов Александр Дмитриевич, Веселов Валентин Васильевич, Комаров Иван Андреевич, Орлов Николай Семенович, Патуев Дмитрий Иванович, Патуев Иван Иванович, Патуев Михаил Андреевич, Потехин Антон (Антип) Павлович, Соловьев Василий Семенович, Торопов Дисан Иванович, Шабаров Николай Васильевич.

Протяженность деревни с северо-запада на юго-восток по состоянию на середину 70-х годов ХХ века – 520 метров.

После войны ничто не предвещало угасания большой деревни. В 1956 году в ней проживали 170 человек, была открыта начальная школа. Еще и в 1978 году в 37 хозяйствах проживали 104 человека. Резкий спад произошел с приходом к власти Б. Ельцина. В 1994 году в 15 хозяйствах оставались 22 жителя преимущественно пожилого возраста. При Путине в 2014 году в 1 хозяйстве еще проживали 2 человека. Сегодня не осталось никого…

После войны ничто не предвещало угасания большой деревни. В 1956 году в ней проживали 170 человек, была открыта начальная школа. Еще и в 1978 году в 37 хозяйствах проживали 104 человека. Резкий спад произошел с приходом к власти Б. Ельцина. В 1994 году в 15 хозяйствах оставались 22 жителя преимущественно пожилого возраста. При Путине в 2014 году в 1 хозяйстве еще проживали 2 человека. Сегодня не осталось никого…

Деревняэтанаходится на речке Приказчице в 1 километре к северу от райцентра и в 3 километрах к юго-востоку от центральной усадьбы сельхозпредприятия «Никитино».

Деревняэтанаходится на речке Приказчице в 1 километре к северу от райцентра и в 3 километрах к юго-востоку от центральной усадьбы сельхозпредприятия «Никитино».

Основана в конце XVIII века переселенцами из Уреня.

Впервые значится в списках рекрутского набора в 1835 году.

Крестьяне до крестьянской реформы 1861 года числились удельными и принадлежали императорской семье.

Как одно из самых ближних к Уреню старообрядческих селений Серово подвергалось обработке со стороны православных священников Уренской Трехсвятительской церкви с целью привлечения к своей вере особенно рьяно. И у них это неплохо получалось.

И фамилиями здесь были наделены едва ли не большинство крестьян.

Баринова Васса Осиповна.

Большакова Васса Феопемптовна.

Брагин Андрей Васильевич.

Брагин Онисифор Венедиктович, сын Венедикта Петровича. Наталья Никифоровна, его жена. Их дети: Никанор (р. 1881), Андрей (р. 1886), Александра, Елена (р. 1888), Василий.

Елпидофор Венедиктович, брат Брагина Онисифора Венедиктовича.

Тимофей Венедиктович, брат Брагина Онисифора Венедиктовича.

Старший Михаил Ефимович. Груздева Домна Матвеевна, его жена. Александр (р. 1888), их сын.

Младший Михаил Ефимович, брат Михаила Ефимовича Старшего.

Анна Ефимовна, сестра Михаилов Ефимовичей.

Дмитрий Ефимович, брат Михаилов Ефимовичей. Агафья Назаровна, его жена. Аким (Яким) (р. 1882), их сын.

Артемий Ефимович, брат Михаилов Ефимовичей. Анна Ефимовна, его жена. Андрей (р. 1882), их сын.

Егорова Ольга Власьевна.

Гусева Анна Петровна.

Доброхотов Яков Лукоянович. Васса Ивановна, его жена. Их дети: Евдокия (р. 1882), Мария, обвенчана в 17 лет.

Ельцов Евлампий Климентьевич. Его дети: Василий, Иосиф, Николай, Анастасия, выдана замуж в 22 года.

26-летний Ельцов Андрей Евлампиевич, сын Евлампия Климентьевича, обвенчан с 19-летней Екатериной, дочерью Флора Степановича из деревни Пискуны.

Анна Васильевна, его вторая жена? Татьяна, их дочь.

27-летний Ельцов Андриан Ефремович, сын Ефрема Климентьевича, в 1884 году обвенчан с 24-летней Анной, дочерью Савелия Васильевича из Уреня.

Карасев Василий Трофимович.

Котов Илья Григорьевич.

Кочуков Василий Михайлович (умер в 38 лет от «горячки»). Параскева Осиповна, его жена. Их дети: Иоанн (р. 1885), Григорий (р. 1888).

Баринова Васса Осиповна, сестра Параскевы Осиповны.

Кочуков Григорий Михайлович, брат Василия Михайловича.

Поляшов Иван Дмитриевич.

Поспелов Яков Дмитриевич.

Рябков Иосиф Дмитриевич. Анисья Гавриловна (Ивановна), его жена. Их сыновья: Александр (р. 1888) и Яков (р. 1890).

Севрюгина Варвара Дмитриевна, сестра Иосифа Дмитриевича.

Серов Игнатий Лукоянович.

Дмитрий Лукоянович, брат Игнатия. Дарья Федоровна, его жена. Их дочери: Мария (р. 1881) и Анна.

Артемий Лукоянович, брат Игнатия и Дмитрия, в 43 года присоединен к православной церкви из раскола поповского толка.

Серов Сергей Ефимович, запасной ротный фельдшер. Стефанида Венедиктовна, его жена. Их дети: Филипп (р. 1888) и Анастасия (р. 1889).

Серов Демид Кондратьевич, сын Кондратия Ивановича, в 1885 году в 22 года обвенчан с 20-летней Стефанидой (Степанидой), дочерью Григория Васильевича. Их дети: Екатерина (р. 1887), Гавриил (р. 1889), Георгий.

Серов Михаил Кондратьевич, сын Кондратия Ивановича.

Смирнов Федор Кондратьевич, сын Кондратия Ивановича, запасной унтер-офицер.

Мария Кондратьевна, дочь Кондратия Ивановича, обвенчана в 18 лет.

Андрей Кондратьевич, сын Кондратия Ивановича.

Ефим Кондратьевич, сын Кондратия Ивановича.

Серов Андрей Дмитриевич.

Серов Андрей Дмитриевич.

Серов Сергей Дмитриевич.

Серов Тимофей Венедиктович. Анна Васильевна, его жена. Мария (р. 1888), их дочь.

Серова Акилина Яковлевна.

Серова Анна Онисифоровна.

Соколова Евдокия Ивановна, вдова.

Табекина Анна Агафоновна.

В новое время фамилия Серовых по-прежнему оставалась главенствующей в деревне. Не теряли своих позиций Смирновы и Севрюгины. Их теснили Реуновы и Большовы.

В 1870 году в 17 хозяйствах проживали 84 человека, в 1907 году в 27 хозяйствах - 147 человек (в составе Уренской волости Варнавинского уезда Костромской губернии).

Хозяйственное состояние в начале ХХ века не назовешь особенно благополучным. В 1916 году на каждого из 152 едоков 27 хозяйств приходилось по 0, 69 га посевов, что было явно маловато. Содержались 24 лошади (4 хозяйства безлошадных, лишь в одном держали двух лошадей), 29 коров (4 бескоровных, 4 имели по две коровы и 1 - три), 130 овец, 16 свиней, использовались лесной и плотницкий промыслы. Из-за Первой мировой войны возникла существенная разница в количестве мужчин и женщин – 35 к 55, хотя на 27 хозяйств мужчин было достаточно. А вот мальчиков и девочек было поровну – по 31. Это немного для деревни тех лет.

В 1930 году раскулачено 3 хозяйства (6 взрослых работников), в том числе, СЕРОВ Андрей Дмитриевич.

Колхоз «Путь Ленина» создан в 1930 году. Были обобществлены 5 лошадей, 7 плугов, 7 борон, веялка. Первые председатели – 25-тысячник Молотов, Большов Александр Михайлович.

В 1937 году страшная беда обрушилась на деревню: выгорел один порядок деревни. Но жители очень быстро отстроились. В 1942 году в Серове стояли 30 домов (см. вырезку из карты).

В 1937 году страшная беда обрушилась на деревню: выгорел один порядок деревни. Но жители очень быстро отстроились. В 1942 году в Серове стояли 30 домов (см. вырезку из карты).

Среди погибших на Великой Отечественной войне - Большов Алексей Александрович, Ветров Михаил Сергеевич, Вихарев Василий Ильич, Вихарев Иван Ильич, Гудков Виталий Иванович, Загудаев Василий Ильич, Кудрявцев Леонтий Петрович, Кузнецов Сергей Семенович, Реунов Григорий Иванович, Реунов Иван Иванович, Реунов Михаил Иванович, Рецков Иван Иванович, Рогожин Макар Петрович, Севрюгин Василий Сергеевич, Севрюгин Ефим Сергеевич, Севрюгин Федор Сергеевич, Серов Евгений Васильевич, Серов Семен Егорович, Смирнов Василий Федорович, Смирнов Дмитрий Савельевич, Торопов Дисан Иванович.

Ананий Федорович СМИРНОВ, 1918 года рождения, удостоен 2 боевых наград. На фронте – с января 1942 года. Его боевой путь начинался в составе 114-го отдельного мотоинженерного батальона 39-й армии на Калининском фронте в звании сержанта и должности командира отделения.

В период наступательных боев в конце 1942 года за оперативное строительство моста через реку Тудовку у деревни Кулаково был награжден медалью «За отвагу».

Четырежды был ранен. После очередного ранения и излечения воевал в 196-м инженерно-саперном батальоне 29-й инженерно-саперной бригады 6-й гвардейской армии. За сооружение ночью в ледяной воде в ноябре 1944 года моста через реку Вента в Латвии старший сержант Смирнов награжден орденом Отечественной войны II степени.

В 1948 году получена электроэнергия от движка.

В 1948 году получена электроэнергия от движка.

После войны деревня, пользуясь близостью к райцентру, только прирастала хозяйствами. В 1978 году в 39 хозяйствах проживали 119 жителей, в 2000 году в 48 хозяйствах – 127 человек.

Спад произошел в путинские годы. В 2016 году в 38 хозяйствах оставались 118 человек. В деревне имеется магазин. Протяженность с севера на юг – 1900 метров.

Спад произошел в путинские годы. В 2016 году в 38 хозяйствах оставались 118 человек. В деревне имеется магазин. Протяженность с севера на юг – 1900 метров.

В Серове родился КУЗНЕЦОВ Владимир Викентьевич (р. 1949), доктор ветеринарных наук (2009 г. ). Окончил Казанский ветеринарный институт. С 2003 года - доцент кафедры фармакологии и терапии незаразных болезней Чувашской сельхозакадемии. Автор 170 научных работ, 4 свидетельств и 2 патентов на изобретения. Живет в Чебоксарах.

В Серове родился КУЗНЕЦОВ Владимир Викентьевич (р. 1949), доктор ветеринарных наук (2009 г. ). Окончил Казанский ветеринарный институт. С 2003 года - доцент кафедры фармакологии и терапии незаразных болезней Чувашской сельхозакадемии. Автор 170 научных работ, 4 свидетельств и 2 патентов на изобретения. Живет в Чебоксарах.

Затерявшаяся в ваинских лесах на речке Шитовке деревенька в 32 километрах к востоку от райцентра и в 7 километрах от центральной усадьбы бывшего колхоза «Карповский», писалась то как Симеоново, то Семионово, то Семенова, и потому вызвает трудности поиск архивных сведений по ее истории.

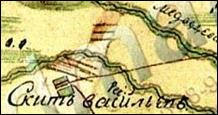

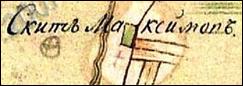

А значится она уже в данных второй Петровской переписи населения в 1723 году и Генерального межевания в 1790 году (см. вырезку из карты)

А значится она уже в данных второй Петровской переписи населения в 1723 году и Генерального межевания в 1790 году (см. вырезку из карты)

и была облюбована старообрядцами поморского толка. В 1748 году в «новопоселенном починке Семионове Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии» существовали 13 хозяйств дворцовых крестьян. Подати, стало быть, сименовские крестьяне платили царскому двору.

Так или иначе, название свое Симеоново получило от имени первопоселенца.

Население прирастало очень медленно. В 1856 году в 8 хозяйствах проживали 60 человек, в 1870 году в 10 хозяйствах – 62 человека, в 1907 году в 20 хозяйствах - 117 человек (в составе Карповской волости Варнавинского уезда Костромской губернии в пределахУрень-края).

В силу отдаленности от крупных селений крестьяне вели почти полностью натуральное хозяйство. Но это не мешало им обеспечивать в целом безбедную жизнь. Так, в 1916 году на каждого из 109 едоков 19 хозяйств приходилось по 0, 99 га посевов, содержалась 21 лошадь (безлошадных не было, а две семьи держали по две лошади), 39 коров (бескоровных не было, а девять семей держали по две коровы и одна - три), 104 овцы, 58 свиней. Замечательно, конечно, что безлошадных и бескоровных не было. Тем не менее, для получения «живых денег» симеоновцы плотно занимались лесным и извозным промыслами. Для последнего вида промысла две лошади как раз кстати. Однако Первая мировая война сильно сократила это занятие, мужчин с подростками в деревне осталось 23 человека. Примечательно, что и мальчиков помладше было 31 при 23 девочках. А вот женщин и девушек - 32.

Даже случившийся в 1928 году пожар, уничтоживший половину деревни, не выбил жителей из колеи. Отстроились заново.

Но вот достаток для 3 симеоновских хозяйств при раскулачивании в 1931 году обернулся боком. 12 взрослых работников из них были пущены по миру.

В феврале этого же года был создан колхоз имени Ленина. Были обобществлены 16 лошадей, 6 коров, бык, 40 га земли. Первые председатели – Захватов И. С. (из сормовских рабочих), Карташов Иван. К лету 1932 в колхоз удалось загнать 22 хозяйства из 23 (116 едоков).

В 1941 году по обвинению в «шпионаже» был арестован временно не работавший из-за болезни Алексей Иванович КАРТАШОВ, 1922 года рождения. Но, видимо, учтя его болезненное состояние, суд ограничился наказанием в 3 месяца заключения.

В 1941 году по обвинению в «шпионаже» был арестован временно не работавший из-за болезни Алексей Иванович КАРТАШОВ, 1922 года рождения. Но, видимо, учтя его болезненное состояние, суд ограничился наказанием в 3 месяца заключения.

К 1942 году количество хозяйств несколько сократилось – до 20 (см. вырезку из карты). В послевоенные годы в деревне появилась дом-лавка.

На Великой Отечественной войне у Карташова Ивана, Горячкина Николая, Вихарева Ивана и Вихарева Петра погибли по 3 сына. Но в Книге памяти по какому-то недоразумению только – Белов Никандр Павлович, Вихарев Федор Петрович, Груздев Петр Петрович, Смирнов Николай Кириллович.

На Великой Отечественной войне у Карташова Ивана, Горячкина Николая, Вихарева Ивана и Вихарева Петра погибли по 3 сына. Но в Книге памяти по какому-то недоразумению только – Белов Никандр Павлович, Вихарев Федор Петрович, Груздев Петр Петрович, Смирнов Николай Кириллович.

После войны население Симеонова начало таять на глазах. Кто уходил в мир иной, кто в поисках лучшей доли - на производство, кто в деревню покрупней, поближе к больницам, школам да магазинам. Послед

ний житель, Смирнов Петр Николаевич, переехал в Шитово, но, узрев бесперспективность проживания в этой деревне, в 1977 году перебрался в Карпово. Сама деревенька 18 февраля 1977 года и была ликвидирована.

ний житель, Смирнов Петр Николаевич, переехал в Шитово, но, узрев бесперспективность проживания в этой деревне, в 1977 году перебрался в Карпово. Сама деревенька 18 февраля 1977 года и была ликвидирована.

В лесной уренской глуши скиты начали появляться с началом гонения на старообрядцев со стороны церковной и государственной власти с середины XVII века. Просуществовали они до середины XIX века. Владимир Даль в своём «Словаре…» так описывает старообрядческие скиты: «строились втихомолку, исподволь, и состоят из хороших, отдельных изб, о многих покоях, с переходами, выходами во все стороны, с тайниками, чердачками, чуланчиками и жилыми подпольями, также нередко между собою связанными под землёй». Конечно, в большинстве своем уренские скиты представляли собой более скромные поселения.

В лесной уренской глуши скиты начали появляться с началом гонения на старообрядцев со стороны церковной и государственной власти с середины XVII века. Просуществовали они до середины XIX века. Владимир Даль в своём «Словаре…» так описывает старообрядческие скиты: «строились втихомолку, исподволь, и состоят из хороших, отдельных изб, о многих покоях, с переходами, выходами во все стороны, с тайниками, чердачками, чуланчиками и жилыми подпольями, также нередко между собою связанными под землёй». Конечно, в большинстве своем уренские скиты представляли собой более скромные поселения.

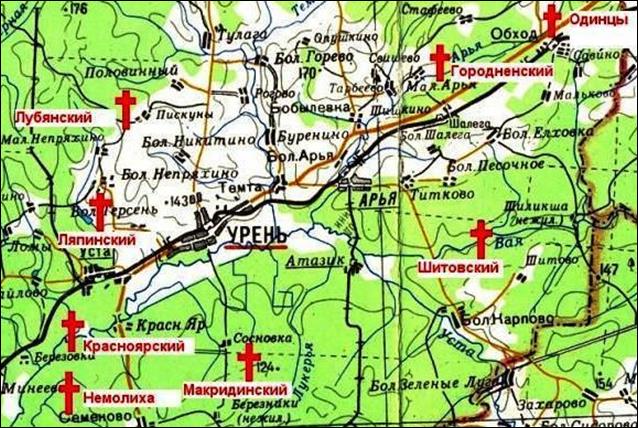

Известны названия некоторых из них. На карте Генерального межевания в 1790 году обозначено местоположение ряда скитов, что, разумеется, не означает, что их было именно столько. Иные скиты «маскировались» составителями карт под деревни, а то и просто игнорировались. Царские чиновники при переписи населения всячески старались приуменьшить количество раскольничьих обителей. Вот почему на карте не значатся даже крупнейшие скиты - Красноярский и Макридинский.

КРАСНОЯРСКИЙ – находился на реке Усте в 3 километрах от поселка Красный Яр.

Вот описание его в романе Мельникова-Печерского «В лесах»: «Стоял он в лесной глуши, на берегу реки Усты, а кругом обнесен был высоким деревянным частоколом. Посредине часовня стояла, вокруг нее кельи. Все здесь было построено шире, выше, суразнее и просторней; кельи друг от дружки стояли подальше; не было на них ни теремков, ни светелок, ни вышек, ни смотрилен. Не будь среди обители высокой часовни да вкруг нее намогильных голубцов, Красноярский скит больше бы походил на острог, чем на монастырь…»

ВАСИЛЬЕВ – на реке Пустой (другое название реки - Солоница) в 4 километрах к юго-западу от деревни Шерстнихи. Кстати, происхождение названия реки Солоницы достойно отдельного пояснения. Как известно, одним из важных природных богатств Поморья, откуда прибывали уренские раскольники, с древнейших времен была соль. Беломорская соль называлась " морянка". В XVII веке Соловецкому монастырю принадлежало 54 соляные варницы. Соль в те времена была огромным богатством. Очевидно, что выходцы с Поморья затеяли выварку соли и здесь. При освоении соляных месторождений применялись буровые скважины. Добыча соли широко практиковалась и в Нижегородской губернии. В Балахне, к примеру, в 1644 году действовало 86 варниц. Стало быть, соленосный слой почвы существовал и в наших краях. Нужда и естественная потребность и заставила староверов добывать эту ценную пищевую добавку в источниках соли – солоницах.

ВАСИЛЬЕВ – на реке Пустой (другое название реки - Солоница) в 4 километрах к юго-западу от деревни Шерстнихи. Кстати, происхождение названия реки Солоницы достойно отдельного пояснения. Как известно, одним из важных природных богатств Поморья, откуда прибывали уренские раскольники, с древнейших времен была соль. Беломорская соль называлась " морянка". В XVII веке Соловецкому монастырю принадлежало 54 соляные варницы. Соль в те времена была огромным богатством. Очевидно, что выходцы с Поморья затеяли выварку соли и здесь. При освоении соляных месторождений применялись буровые скважины. Добыча соли широко практиковалась и в Нижегородской губернии. В Балахне, к примеру, в 1644 году действовало 86 варниц. Стало быть, соленосный слой почвы существовал и в наших краях. Нужда и естественная потребность и заставила староверов добывать эту ценную пищевую добавку в источниках соли – солоницах.

ГОРОДНЕНСКИЙ - в 1 километре к востоку от деревни Малой Арьи.

«КРАПИВНИКИ» - на реке Арья между деревнями Шишкино и Стафеево. Попытки его обнаружения пока успехом не увенчались.

ЛЯПИНСКИЙ – на его месте возникла деревня Ляпино-дол.

ЛЯПИНСКИЙ – на его месте возникла деревня Ляпино-дол.

ЛУБЯНСКИЙ – существовал на месте деревни Большое Кириллово.

МАКРИДИНСКИЙ - в 10 километрах южнее Уреня. Проживали в нем исключительно женщины. А в 1834-35 годах на скит обрушивалась беда за бедой. Годы выдались чрезвычайно засушливыми. Урожай сгорал на

корню, а от пожаров погорело множество деревень. Макридинских скитниц несколько выручали плоды леса да капканы на зверей. В довершение всего в 1835 году в скиту были совершены два крупных ограбления. В первый раз «неведомые люди» выкрали хлеб у скитниц, а в другой раз ограбили часовню. По заявлению настоятельницы скита «пограбили из часовни с икон семь пелен (плат для подвешивания икон) для украшения оных, хранящихся в коробочках 15 платков шелковых, пять коноваток (фата), пять платков бумажных, 20 ленточек с окон, 5 ситцевых занавесей, 2 белокрайки (вид герани) – всего на 223 рубля».

МАКСИМОВ – существовал между деревнями Большое Непряхино и Орлиха.

МАКСИМОВ – существовал между деревнями Большое Непряхино и Орлиха.

|

|

|