|

Спустя 4 дня в бою у польского города Пжасник броском гранаты уничтожил станковый пулемет противника. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды.

|

|

|

|

Спустя 4 дня в бою у польского города Пжасник броском гранаты уничтожил станковый пулемет противника. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды.

Анатолий Андреевич КАРЕВ, 1924 года рождения, на фронт призван 15 июля 1942 года. От первого и до последнего дня боевой службы прошел путь в составе 1247-го стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии Прибалтийского фронта.

С мая 1943 по январь 1944 года был ранен в боях под городом Мга, затем под городом Гатчина. Награжден медалью «За отвагу».

15 августа 1944 года ефрейтор Карев в бою за деревню Пищево Смоленской области первым бросился в атаку и, ворвавшись во вражескую траншею, уничтожил 4 гитлеровцев. Награжден орденом Славы III степени.

29 января 1945 года в ночном поиске в районе латвийского хутора Пости младший сержант Карев убил немецкого солдата. Награжден второй медалью «За отвагу».

В феврале 1945 года в ходе наступательных боев в Латвии Карев захватил в плен 2 немцев, уничтожил 10 солдат противника. Награжден орденом Славы II степени.

Николай Михайлович КАТАЛАГИН, 1914 года рождения, на фронте – с октября 1941 года. Всю войну прошел в составе 47-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии разных фронтов.

8 июля 1942 года во время наступательного боя у села Большая Ивановка под Сталинградом телефонист роты связи Каталагин под огнем противника неоднократно исправлял линию связи, в завязавшейся перестрелке с немецкими лазутчиками уничтожил одного и вынудил отступить двоих. Был награжден медалью «За боевые заслуги».

В августе 1943 года радист Каталагин в ходе ожесточенного боя обеспечил бесперебойную связь со штабом полка. Награжден медалью «За отвагу».

30 января 1944 года на территории Гомельской области Белоруссии в ходе боя устранил более 100 порывов линии связи и под огнем противника в ночное время проложил линию связи при форсировании реки Птичь. Награжден орденом Красной Звезды.

|

|

|

При прорыве обороны противника в Полесской области в июне-июле 1944 года обеспечивал бесперебойную радиосвязь и участвовал в пленении 3 вражеских солдат. Награжден вторым орденом Красной Звезды.

В апреле 1945 года при форсировании немецкой реки Одер старший сержант Каталагин одним из первых перебрался на противоположный берег со своей радиостанцией. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Наконец, по совокупности всех подвигов при форсировании рек Днепр, Висла, Нарев и Одер (в одном из случаев вызвав огонь на себя) Николай Михайлович был награжден вторым орденом Отечественной войны II степени.

Петр Николаевич КОРНИЛОВ, 1922 года рождения, на Западном фронте в районе боевых действий - с 11 августа 1943 года. В звании лейтенанта командовал танковым взводом в 136-м танковом полку 8-й кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса.

Уже 15 августа этого года в бою во главе танкового взвода взломал линию обороны противника, уничтожил две пулеметные точки с расчетами и свыше 15 солдат противника. Награжден орденом Красной Звезды.

Буквально на следующий день во встречном бою у деревни Соболи Смоленской области уничтожил два немецких танка «Тигр», два миномета, блиндаж с гарнизоном и до 50 солдат и офицеров противника. Под артиллерийским огнем эвакуировал с поля боя два наших подбитых танка. Был представлен к награждению орденом Александра Невского, но был награжден орденом Отечественной войны I степени.

6 октября 1944 года, воюя уже в составе Украинского фронта, в бою при прорыве обороны противника в районе венгерского города Дьюла через инженерные заграждения противника сделал проход для танков, чем обеспечил захват танковым полком города Шаркад. Был представлен к награждению орденом Богдана Хмельницкого, но был награжден орденом Отечественной войны II степени.

|

|

|

Алексей Николаевич КРАСИЛЬНИКОВ, 1918 года рождения, на фронте – с 1941 года. Боевой путь начинал в 402-м полку 168-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии на Ленинградском фронте (командующий – небезызвестный генерал Власов).

20 ноября 1943 года Красильников, участвуя на Ораниенбаумском плацдарме в разведке боем, первым ворвался в траншею противника, огнем из своего автомата подавил пулеметную точку немцев, чем обеспечил подразделению продвижение вперед. Будучи раненым, не покинул поле боя. Награжден медалью «За отвагу».

Далее его путь продолжался в 191-м стрелковом полку 201-й стрелковой дивизии 117-го стрелкового корпуса. 2 марта 1944 года в бою за эстонское селение Сиргалу был убит командир роты. Старший сержант Красильников взял командование на себя и поднял роту в атаку. В ней отважный боец уничтожил 5 гитлеровцев. И был награжден орденом Красной Звезды.

И – новое место службы: 260-й стрелковый полк 168-й стрелковой дивизии 67-й армии на том же Ленинградском фронте. 4 апреля 1944 года Красильников во главе своего отделения первым ворвался в деревню Подборовье, занятую противником, и уничтожил из автомата 15 немцев. Будучи раненым, не покинул поле боя. Награжден орденом Славы III степени.

Иван Павлович ОХЛОПКОВ, 1914 года рождения, на фронт призван с началом войны. Боевую службу нес в составе 10-й гвардейской механизированной бригады 5-го гвардейского механизированного корпуса командиром отделения взвода связи в звании сержанта.

19 января 1944 года при установлении линии связи в составе группы бойцов встретился с немецкой разведкой. В завязавшемся бою трое солдат противника были убиты, семеро ретировались. Охлопков был награжден медалью «За отвагу».

1 апреля 1945 года во время боя при Якобсфельде гвардии старший сержант Охлопков восстановил 16 порывов кабеля связи. Награжден орденом Красной Звезды.

В конце апреля 1945 года в немецком городе Ютербог при исправлении линии связи убил 4 фаустпатронщиков, в уличном бою в городе Тройенбритцен уничтожил 13 солдат и одного офицера противника, устранил 9 порывов линии связи. Награжден вторым орденом Красной Звезды.

|

|

|

Николай Павлович ПУЧЕЖАНОВ, 1913 года рождения, на фронте – с 27 декабря 1942 года. Боевой путь начинал в звании ефрейтора и должности старшего телефониста в составе 224-го артиллерийского полка 16-й Литовской стрелковой дивизии 42-го стрелкового корпуса 48-й армии на Центральном фронте, затем – на Прибалтийском.

5 июля 1943 года при отражении наступления противника в районе деревни Панская Орловской области под артиллерийским огнем 7 раз восстанавливал нарушенную линию связи. За то и был награжден медалью «За боевые заслуги».

В октябре 1944 года во время боев на территории Восточной Пруссии, обслуживая сразу 3 телефонные линии связи, восстановил 84 порыва. Был награжден орденом Красной Звезды.

В феврале 1945 года в наступательных боях на территории Латвии ефрейтор Пучежанов устранил 38 порывов связи и был награжден вторым орденом Красной Звезды.

Иван Иванович УДАЛОВ, 1911 года рождения, на фронт призван 27 июня 1941 года. В звании старшего сержанта начинал воевать в 159-м тяжелом пушечном артиллерийском полку.

В июле 1943 года за смелые действия по выведению орудия и его расчета из-под огня при танковом прорыве противника награжден медалью «За отвагу».

В 1945 году воевал уже в составе 2043-го пушечного артиллерийского полка 33-й корпусной артиллерийской бригады в звании старшины. 23 апреля 1945 года в бою под чешским городом Троппау, будучи раненым, уничтожил прямой наводкой 3 дома-крепости, 2 орудия, подавил ДЗОТ, сжег 2 бронетранспортера, рассеял и частично уничтожил до роты пехоты противника. Награжден орденом Красной Звезды.

В послевоенные годы пришла слава к библиотекарю-фронтовику Анатолию Александровичу Пузычу (1923-1987), приехавшему в село Темта инвалидом без обеих ног, но развернувшему такую обширную культурно-просветительскую деятельность, что скоро о нем узнала вся страна. Этот подвижник организовал кружки литературный, драматический, художественной самодеятельности. Создал хор из доярок, патриотический отряд «Ястребки» из подростков. А для души развел обширный сад, выращивая диковинные культуры. Свел личное знакомство с летчиком Маресьевым, ставшим прообразом для главного героя «Повести о настоящем человеке» и побывавшим у Пузыча дважды в гостях. За подвижнический труд Анатолий Александрович награжден орденом Ленина, удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». И еще чем уникален Анатолий Александрович, - они с женой, также инвалидом по ампутации ног, вырастили и воспитали ни много, ни мало 11 детей! Через 18 лет после смерти в Темте был открыт мемориальный музей его имени.

В послевоенные годы пришла слава к библиотекарю-фронтовику Анатолию Александровичу Пузычу (1923-1987), приехавшему в село Темта инвалидом без обеих ног, но развернувшему такую обширную культурно-просветительскую деятельность, что скоро о нем узнала вся страна. Этот подвижник организовал кружки литературный, драматический, художественной самодеятельности. Создал хор из доярок, патриотический отряд «Ястребки» из подростков. А для души развел обширный сад, выращивая диковинные культуры. Свел личное знакомство с летчиком Маресьевым, ставшим прообразом для главного героя «Повести о настоящем человеке» и побывавшим у Пузыча дважды в гостях. За подвижнический труд Анатолий Александрович награжден орденом Ленина, удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». И еще чем уникален Анатолий Александрович, - они с женой, также инвалидом по ампутации ног, вырастили и воспитали ни много, ни мало 11 детей! Через 18 лет после смерти в Темте был открыт мемориальный музей его имени.

|

|

|

Новации в социально-культурном строительстве в послевоенные годы следовали одна за другой. В 1950 году открыта семилетняя школа, в 1953 году – библиотека и чайная, в 1955 году – Дом культуры.

В 1956 году в селе проживали 1500 человек.

В 1968 году построена школа на 100 мест, в 1984 году - детсад на 90 мест, в 1993 году – новый Дом культуры на 300 мест.

В 1968 году построена школа на 100 мест, в 1984 году - детсад на 90 мест, в 1993 году – новый Дом культуры на 300 мест.

Основная масса жителей трудилась на полях и фермах колхоза «Прожектор», одного из передовых в Уренском районе.

В 1966 году звание Героя Социалистического Труда было присвоено льноводке колхоза Зое Александровне ГРИБАНОВОЙ (1927-2005).

В 1966 году звание Героя Социалистического Труда было присвоено льноводке колхоза Зое Александровне ГРИБАНОВОЙ (1927-2005).

ОРЛОВА Анна Николаевна награждена орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.

Имелись 6466 га земли, 547 га лесов. В 1971 году – 5 селений, 8 бригад, 8 ферм, 502 двора, 576 работников. В 1994 году – 483 работника (в 2000 году – 225), 52 трактора, 50 автомобилей, 11 зерновых комбайнов, 5 картофелекомбайнов, 4 льнокомбайна, 4 силосоуборочных комбайна. В 1993 году - 2700 голов КРС, в т. ч. 725 коров, 492 свиньи, 703 овцы, 36 лошадей, в 2008 году – 940 голов КРС, в т. ч. 325 коров, в 2011 году – 575 голов КРС, в т. ч. 216 коров. Урожайность ц/га: зерновых – до 24, 4, картофеля – до 197, 3, льноволокна – до 7, 1. Годовой надой молока от коровы – до 3613 кг (в 2007 году). За 2013 год прибыль составила 2. 781 млн рублей, но за 2016 год уже убыток – 1, 5 млн рублей. В 2018 году деятельность сельхозпредприятия была прекращена.

Имелись 6466 га земли, 547 га лесов. В 1971 году – 5 селений, 8 бригад, 8 ферм, 502 двора, 576 работников. В 1994 году – 483 работника (в 2000 году – 225), 52 трактора, 50 автомобилей, 11 зерновых комбайнов, 5 картофелекомбайнов, 4 льнокомбайна, 4 силосоуборочных комбайна. В 1993 году - 2700 голов КРС, в т. ч. 725 коров, 492 свиньи, 703 овцы, 36 лошадей, в 2008 году – 940 голов КРС, в т. ч. 325 коров, в 2011 году – 575 голов КРС, в т. ч. 216 коров. Урожайность ц/га: зерновых – до 24, 4, картофеля – до 197, 3, льноволокна – до 7, 1. Годовой надой молока от коровы – до 3613 кг (в 2007 году). За 2013 год прибыль составила 2. 781 млн рублей, но за 2016 год уже убыток – 1, 5 млн рублей. В 2018 году деятельность сельхозпредприятия была прекращена.

Еще одно сельхозпредприятие под тем же названием «Прожектор», но в форме кооператива по разведению крупного рогатого скота, было создано 27 апреля 1993 года Разумовым Александром Юрьевичем. Но и оно не выдержало тягот налогового бремени. Так, за 2010 год убыток составил 13159 рублей. Ликвидировано 21 апреля 2015 года.

Все заслуги и громкая слава «Прожектора» остались в прошлом. Жителям сегодня приходится искать работу либо в Урене, либо на разного рода вахтах.

В 1978 году в 306 темтовских хозяйствах проживали 858 человек. Но демографическая яма коснулась и этого старинного села: в 2000 году в 298 хозяйствах проживали 766 человек. В 2016 году численность населения – 759 человек.

В 1978 году в 306 темтовских хозяйствах проживали 858 человек. Но демографическая яма коснулась и этого старинного села: в 2000 году в 298 хозяйствах проживали 766 человек. В 2016 году численность населения – 759 человек.

|

|

|

Сегодня к услугам селян имеются медпункт, детсад, отделение связи, магазины. Были сберкасса и заготларек.

Сегодня к услугам селян имеются медпункт, детсад, отделение связи, магазины. Были сберкасса и заготларек.

Памятник погибшим воинам совмещен с обелиском С. И. Грязнову. В 2005 году открыт мемориальный музей А. А. Пузыча

Небольшая церковь Николая Чудотворца на рубеже XX-XXI веков появилась в здании бывшего медпункта (на снимке) вместо порушенной единоверческой Покровской церкви.

Небольшая церковь Николая Чудотворца на рубеже XX-XXI веков появилась в здании бывшего медпункта (на снимке) вместо порушенной единоверческой Покровской церкви.

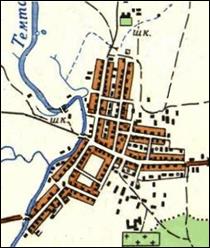

Протяженность села с севера на юг – 2320 метров, с запада на восток – 1570 м. Улицы: Грязнова, Колхозная, Мира, Молодежная, Полевая, Советская, Школьная.

Темта дала району несколько славных имен.

АПРЕЛОВ Анатолий Алексеевич, заслуженный строитель РСФСР (1982). Работал каменщиком, бригадиром каменщиков в Уренской МСО («Стройинвест»). Похоронен в Урене.

АПРЕЛОВ Анатолий Алексеевич, заслуженный строитель РСФСР (1982). Работал каменщиком, бригадиром каменщиков в Уренской МСО («Стройинвест»). Похоронен в Урене.

ГОРДИННиколай Александрович (1922-2012), подвижник краеведения. Участник Великой Отечественной войны. После окончания Горьковского мединститута работал в Уренской больнице: врач-отоларинголог, зам. главврача. Автор капитального исследования «Становление и развитие здравоохранения в Уренском р-не» и публикаций на военную тему в районных и областных изданиях. Похоронен в Урене.

ГОРДИННиколай Александрович (1922-2012), подвижник краеведения. Участник Великой Отечественной войны. После окончания Горьковского мединститута работал в Уренской больнице: врач-отоларинголог, зам. главврача. Автор капитального исследования «Становление и развитие здравоохранения в Уренском р-не» и публикаций на военную тему в районных и областных изданиях. Похоронен в Урене.

ГОРДИН Михаил Петрович (1896-1965), председатель Уренского волисполкома с марта 1926 года по март 1927 года. Далее работал председателем Краснобаковского райисполкомаи2 х-ва, 4 жителя. Ныне не сущ. Участник Великой Отечественной войны (ордена Славы, Красной Звезды). Похоронен в р. п. Воскресенское.

ГОРДИН Павел Васильевич (р. 1933), кандидат технических наук. Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище, служил в подводном флоте, работал в НИИ, преподавателем политехнического института. Автор 61 научной работы и 6 изобретений. Живет в Санкт-Петербурге.

ГОРДИН Павел Васильевич (р. 1933), кандидат технических наук. Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище, служил в подводном флоте, работал в НИИ, преподавателем политехнического института. Автор 61 научной работы и 6 изобретений. Живет в Санкт-Петербурге.

КАПИТАНОВ Леонид Петрович (1936-2021), кавалер ордена Ленина. Окончил Ветлужский лесотехникум. Работал зам. председателя колхоза «Прожектор», председателем колхоза «Арьевский». Награжден медалями участника ВДНХ. Похоронен в Темте.

КОНОВАЛОВ Василий Семенович (1950-2000), заслуженный строитель РФ. Окончил Уренское СПТУ (тракторист). Работал плотником в Уренской МСО-1. Похоронен в Темте.

СИДОРОВА(дев. КОНДРАТЬЕВА) Софья Ивановна (1943-2015), заслуженный работник народного образования Украины. Окончила Горьковский пединститут, Симферопольский университет имени Фрунзе. С 1966 года – на Украине, работала на ответственных должностях. В ее честь названа одна из малых планет (астероид). Избиралась депутатом Верховного Совета Крыма. Похоронена в Симферополе.

СИДОРОВА(дев. КОНДРАТЬЕВА) Софья Ивановна (1943-2015), заслуженный работник народного образования Украины. Окончила Горьковский пединститут, Симферопольский университет имени Фрунзе. С 1966 года – на Украине, работала на ответственных должностях. В ее честь названа одна из малых планет (астероид). Избиралась депутатом Верховного Совета Крыма. Похоронена в Симферополе.

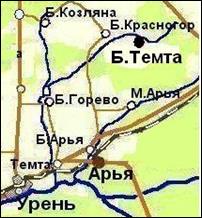

На реке Темте в пределах Уренского района три селения имеют одинаковое название но с прибавкой – село Темта, Большая Темта и Малая Темта. Последние две Темты по разные стороны реки находились в непосредственной близости друг от друга и срослись как Сиамские близнецы. Вначале речь пойдет о Темте Большой.

На реке Темте в пределах Уренского района три селения имеют одинаковое название но с прибавкой – село Темта, Большая Темта и Малая Темта. Последние две Темты по разные стороны реки находились в непосредственной близости друг от друга и срослись как Сиамские близнецы. Вначале речь пойдет о Темте Большой.

Находилась она (увы, приходится говорить об этом в прошедшем времени) в 36 километрах к северо-востоку от райцентра и в 6 километрах к востоку от центральной усадьбы бывшего колхоза «Родина» в Большом Красногоре.

Основана деревня в конце 30-х годов XIX века. В 1870 году в 16 хозяйствах проживали 60 жителей. До 1929 года деревня относилась к Широковской волости Ветлужского уезда Костромской (с 1922-го - Нижегородской) губернии.

Как водится, появился у нее свой деревенский праздник – сходка - подобно другим ветлужским деревням устраиваемый в Троицу.

По обеспеченности землей крестьяне Большой Темты находились не в худшем положении. В 1916 году на каждого из 158 едоков 26 хозяйств выпадало по 1, 02 га посевов. С содержанием лошадей ситуация похуже, их было 23 (5 хозяйств - безлошадных, в 2 держали по две лошади). С коровами ситуация получше: при стаде из 40 коров 4 хозяйства были бескоровными, сразу в 9 держали по две коровы, в 3 – по три и в 1 – четыре коровы. Много держали овец -155 овец, а свиней наоборот – лишь 12. Первая мировая война сократила количество мужчин в деревне до 46 на 26 хозяйств, но все равно это в процентном отношении было много больше, чем в иных селениях, а женщин и вовсе – более чем по две на хозяйство – 57. А вот непривычно мало было детей, всего 55, а это лишь треть от общего количества жителей: 23 мальчика и 32 девочки.

К 1924 году жителей в Большой Темте стало 179. Это по уренским меркам довольно немало.

Беда раскулачивания сказалась на двух хозяйствах – ЛЕБЕДЕВА Ивана Васильевича и МИКИШЕВА Ивана Павловича из 5 человек.

В 1931 году был создан колхоз «Красный пахарь» с Лебедевым Михаилом Васильевичем во главе. Хомут коллективного труда крестьяне надевали неохотно, даже в 1935 году в колхозе состояли лишь 27 хозяйств из 44.

Политические репрессии вырвали из селения 5 мужчин.

Пострадавший при раскулачивании ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, 1882 года, оказавшийся без работы и средств существования, 2 декабря 1937 года судебной тройкой за «шпионаж» и «борьбу против рабочего класса» был приговорен к 10 годам концлагерей. Умер в заключении.

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич, 1872 года, служивший священником и проживавший в соседнем Лушмаре, по тем же основаниям 27 января 1938 года был расстрелян.

Еще один священник - Большешироковской церкви в Шахунском районе ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Федор Иванович, проживавший в Темте, 1881 года рождения, также был расстрелян 11 декабря 1937 года, но по обвинению в «контрреволюционной деятельности» в рамках «Ветлужского церковно-фашистского заговора».

Крестьянин-единоличник ЛЕБЕДЕВ-МОШКОВ Иван Васильевич, 1906 года рождения, опять же за «контрреволюционную деятельность» 2 марта 1937 года был осужден на 10 лет концлагерей. Отсидел полностью свой срок в Воркутинском концлагере, освобожден 22 ноября 1947 года. Что и говорить, повезло человеку. После таких сроков мало кто домой живым возвращался.

Крестьянин-единоличник ШЕРСТНЕВ Леонид Иванович, 1903 года рождения, лагерной участи в 1932 году избежал. Арестованный по обвинению в «шпионаже», он был через месяц освобожден, но зато ему не повезло вернуться живым с войны.

На Великой Отечественной войне погибли 17 человек (вместе с М. Темтой - Воробьев Василий Васильевич, Голубев Андрей Ананьевич, Карташов Леонид Григорьевич, Катютин Василий Иванович, Лебедев Александр Матвеевич, Лебедев Александр Яковлевич, Лебедев Анатолий Семенович, Лебедев Иван Николаевич, Лебедев Павел Александрович (Алексеевич), Петров Николай Александрович, Шерстнев Василий Иванович, Шерстнев Виталий Борисович, Шерстнев Владимир Иванович, Шерстнев Леонид Иванович).

На Великой Отечественной войне погибли 17 человек (вместе с М. Темтой - Воробьев Василий Васильевич, Голубев Андрей Ананьевич, Карташов Леонид Григорьевич, Катютин Василий Иванович, Лебедев Александр Матвеевич, Лебедев Александр Яковлевич, Лебедев Анатолий Семенович, Лебедев Иван Николаевич, Лебедев Павел Александрович (Алексеевич), Петров Николай Александрович, Шерстнев Василий Иванович, Шерстнев Виталий Борисович, Шерстнев Владимир Иванович, Шерстнев Леонид Иванович).

После войны деревня начала медленно угасать. В 1956 году в ней проживали 109 человек, работала дом-лавка. Протяженность улицы с северо-запада на юго-восток – 510 метров, с юго-запада на северо-восток составляла 420 метров.

К окончанию Брежневского правления в результате политики ликвидации «неперспективных селений» в 14 хозяйствах оставался 31 житель. Последние жители, Шерстнев Владимир Иванович и Лебедев Исаак Николаевич, переехали в село Большой Красногор в 1989 году.

К окончанию Брежневского правления в результате политики ликвидации «неперспективных селений» в 14 хозяйствах оставался 31 житель. Последние жители, Шерстнев Владимир Иванович и Лебедев Исаак Николаевич, переехали в село Большой Красногор в 1989 году.

Поскольку Темта Малая и Темта Большая в соседях жили дружно, в связке, то и судьба у них была во многом одинаковая, но имеется несколько больше исторических подробностей у Темты Малой.

Поскольку Темта Малая и Темта Большая в соседях жили дружно, в связке, то и судьба у них была во многом одинаковая, но имеется несколько больше исторических подробностей у Темты Малой.

Расстояние – те же самые 36 километров к северо-востоку от райцентра и 6 километров к востоку от центральной усадьбы бывшего колхоза «Родина» в Большом Красногоре (до 1929 года деревня относилась к Широковской волости Ветлужского уезда Костромской (с 1922-го - Нижегородской) губернии).

Но вот основатели деревни в отличие от Темты Большой доподлинно известны. В 1832-35 годах это были переселенцы из деревни Караваиха Новоуспенской волости Ветлужского уезда Гогузевы, Смеловы и Малиновы. Упоминается в ревизских сказках в 1850 году.

Но вот основатели деревни в отличие от Темты Большой доподлинно известны. В 1832-35 годах это были переселенцы из деревни Караваиха Новоуспенской волости Ветлужского уезда Гогузевы, Смеловы и Малиновы. Упоминается в ревизских сказках в 1850 году.

Название, естественно, получено по реке.

Сложена была про деревню и пословица «Малая Темта – золотое донышко». К сожалению, толкование ее не сохранилось.

Летняя сходка, как и в Большой Темте, устраивалась в Троицу, но еще был и зимний своз – в Масленицу.

В 1870 году в 3 хозяйствах проживали 33 человека (тогда как в Большой Темте в 16 хозяйствах – 60). К 1907 году количество хозяйств увеличилось до 20 и жителей в них – до 110. Многие занимались рогожным промыслом.

Положение малотемтовских крестьян в годы Первой мировой войны по обеспеченности землей было несколько худшим, чем соседей из Большой Темты. В 1916 году на каждого из 112 едоков 18 хозяйств приходилось по 0, 87 га посевов. А вот с количеством скотины дела обстояли получше. Содержались 18 лошадей при 2 безлошадных хозяйствах, в 2 держали по две лошади. На дворах стояли 24 коровы (2 хозяйства бескоровных, 4 – с двумя коровами и 2 – с тремя), а еще 111 овец и 20 свиней.

А с демографией – картина похожая: 21 мужчина на 18 хозяйств, но 44 женщины. Детей было побольше – 47, из них 27 мальчиков и 20 девочек. Здесь девочек было почему-то меньше.

Раскулачивания малотемтовцы не избежали. В 1931 году лишились нажитого 2 хозяйства (12 человек), в том числе, СКОПИНА Михаила Ивановича. И был создан колхоз имени Калинина. Первые председатели – Леднев Александр Макарович, Дубков Иван Алексеевич. В 1935 году в колхозе состояли 24 хозяйства из 30.

На Великой Отечественной войне погибли 7 человек (вместе с Большой Темтой).

В боях отличились два жителя деревни.

Александр Макарович ЛЕДНЕВ, 1903 года рождения, 20 августа 1941 года был взят на фронт. Военную службу начал нести в составе 1085-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии на Воронежском фронте в звании младшего сержанта наводчиком 76-миллиметровой пушки.

26 августа 1943 года в бою в Курской области прямой наводкой разбил 1 ДЗОТ, уничтожил 2 наблюдательных пункта и 20 гитлеровцев. Передислоцировавшись, - 37-миллиметровую пушку и 15 гитлеровцев. Далее – минометную батарею, средний танк и танковый десант. За данный подвиг был награжден орденом Красного Знамени.

14 июля 1944 при прорыве обороны противника сержант Леднев прямой наводкой из своего орудия уничтожил 4 дзота и 2 автомашины с боеприпасами. В бою по уничтожению окруженной группировки противника в районе селения Почапы Львовской области на Украине подбил два бронетранспортера, 12 повозок с военным имуществом и уничтожил до 40 солдат и офицеров. Был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. Награжден орденом Красной Звезды.

В январе 1945 года при прорыве обороны противника Леднев прямой наводкой разбил 2 ДЗОТа, 8 повозок с боеприпасами, две пулеметные точки и уничтожил до 40 солдат, а также 3 дома с засевшей в них пехотой. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

15 апреля 1945 года в бою у немецкого селения Штейнберсдорф наш земляк с открытой позиции огнем подавил 7 пулеметных точек, минометную точку и истребил до двух десятков фрицев. Награжден орденом Славы III степени.

Николай Дмитриевич ЛЕБЕДЕВ, 1912 года рождения, на фронте – с 28 июля 1941 года. Начинал воевать в звании сержанта командиром стрелкового отделения в 4-м отдельном стрелковом батальоне 31-й курсантской стрелковой бригады на Калининском фронте.

28 ноября 1942 года в бою у деревни Сопки Тверской области, отбивая атаку противника, в упор расстрелял 20 немцев. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды, но был награжден медалью «За отвагу».

23 апреля 1945 года Николай Дмитриевич уже в звании лейтенанта при форсировании немецкой реки Шпрее переправился через нее одним из первых, из трофейного оружия «Фауст» уничтожил вражеский пулемет. 7 мая также переправившись одним из первых через Плауер-канал, способствовал закреплению плацдарма на западном берегу. Награжден орденом Красной Звезды. Позднее был награжден также орденом Отечественной войны I степени.

В деревне проживала семья эвакуированных.

В деревне проживала семья эвакуированных.

До середины 50-х лет деревня стояла крепко на ногах. В 1956 году были прописаны 94 жителя. Но, как и в соседней Большой Темте, все начало рушиться при Брежневе с его затеей ликвидировать «неперпективные» селения. В 1982 году в 17 хозяйствах оставались проживать 30 человек, большей частью люди нетрудоспособного возраста.

Последние жители переехали: Смирнов Анатолий Арсентьевич – в Большой Красногор, Русов Исаак Васильевич - в Дерино.

Протяженность того, что осталось от деревни, с северо-запада на юго-восток – 710 метров, с юго-запада на северо-восток – 270 метров.

Деревня в междуречье Морквы и Терсенька в 5 километрах к северо-западу от райцентра. Центр Ворошиловской сельской администрации и сельхозпредприятия имени Абрамова.

Деревня в междуречье Морквы и Терсенька в 5 километрах к северо-западу от райцентра. Центр Ворошиловской сельской администрации и сельхозпредприятия имени Абрамова.

Основана, по преданию, ковернинскими переселенцами Перфилом и Ермолаем.

Значится уже в данных второй переписи населения, проведенной при Петре I в 1723 году, и Генерального межевания в 1790 году (см. на карте). В 1748 году в «новопоселенном починке Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии»

Значится уже в данных второй переписи населения, проведенной при Петре I в 1723 году, и Генерального межевания в 1790 году (см. на карте). В 1748 году в «новопоселенном починке Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии»

существовали 45 хозяйств.

До 1768 года являлась владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы. Поначалу крестьяне были дворцовыми, а с 1797 года и до крестьянской реформы 1861 года - удельными.

Единственно верного объяснения названия пока не найдено. В тюркских языках слово «терс» обозначает склон горы, в русском языке «терсень» - деревянная миска, чашка. Если следовать логике, что ковернинская сторона являлась родиной деревянной посуды, то подходит второе объяснение. Но то, что старая часть деревни находится на пригорке, тоже очевидно.

Близость к Уреню с его православной церковью сказывалась и в старообрядческом Терсене с его беспоповцами. Росло число вероотступников, покидающих ряды древлеправославия. Хотя обширным назвать этот процесс нельзя. Обряды по православному обычаю были единичны. За 9-е десятилетие XIX века зафиксировано лишь 4 случая венчания и 1 крещение.

Из фамилий от тех времен дошла, к сожалению, только одна. Так, в крестных отцах значится запасной унтер-офицер Ераст Ефимович Комаров.

Вырисовывалось бесфамильное растущее семейство крестьянина Василия Андреевича. Свою 19-летнюю дочь Анну он выдал замуж за 19-

летнего Евстратия Петровича, сына Петра Ермолаевича из Малой Ворошиловки. У жениха в поручителях были дядя Прокопий Ермолаевич и брат Сидор Петрович.

летнего Евстратия Петровича, сына Петра Ермолаевича из Малой Ворошиловки. У жениха в поручителях были дядя Прокопий Ермолаевич и брат Сидор Петрович.

Вторую дочь, 21-летнюю Наталью Васильевну, отец выдал замуж за 22-летнего запасного рядового Василия Михайловича Зверева из деревни Шамино.

Кроме того, у Василия Андреевича были сын Осип (Иосиф), женившийся на Марфе Симеоновне и имевший от нее сына Николая 1882 года рождения. Наконец, еще одного сына звали, как и отца, Василием.

В новые времена наиболее распространенными фамилиями в Большом Терсене станут Беловы, Вихаревы, Комаровы, Лубковы, Расторгуевы, Реуновы.

Сходку терсенцы проводили в Заговенье.

В 1856 году в 25 хозяйствах проживали 126 человек, в 1907 году в 42 хозяйствах - 240 человек (в составе Уренской волости Варнавинского уезда Костромской губернии).

В полутора километрах от Терсеня на речке Моркве стояла водяная мельница с поселением при ней из 2 жителей (в 1907 году).

В полутора километрах от Терсеня на речке Моркве стояла водяная мельница с поселением при ней из 2 жителей (в 1907 году).

В начале ХХ века появилась в Большом Терсене и начальная школа. В 1908 году в ней занимались 37 учащихся, в 1911 году учителем была А. М. Титова, в 1916 году - Лебедева Серафима Александровна.

Хозяйственное состояние жителей завидным не назовешь. Едва ли не самый большой урон рабочей силы в процентном отношении понес Большой Терсень в годы Первой мировой войны. В 1916 году на 47 хозяйств оставалось всего 37 мужчин и подростков. Правда, женщин и девушек – более чем в два раза больше – 80. А это значит, очень много среди них оказалось вдов. Хорошо, однако, что в годы войны детей было не так много – 44 мальчика и 53 девочки, так что бороться с голодом было несколько легче.

А посевов в том тяжелом 1916 году приходилось лишь по 0, 66 га на каждого из 213 едоков. Лошадей держали 41 при 11 безлошадных хозяйствах, в 5 было по две лошади. С коровами положение было много лучше. Всего их в стаде насчитывалось 72 головы, только при двоих бескоровных, а в 21 хозяйстве держали по две коровы, и в З – по три. Вот и отпаивали молочком ребятишек. Их обязанность – пастьба мелкого скота – овец (214) и свиней (18).

Известны были в предреволюционные года лесной и извозный промыслы, существовал кустарный слесарный завод.

В непосредственной близости от деревни в 1918 году во время крестьянского мятежа шли бои между варнавинскими красными солдатами и уренскими повстанцами, не принявшими грабительскую политику новой власти. На берегу речки Морквы полвека назад различимы еще были две линии окопов и места блиндажей.

В непосредственной близости от деревни в 1918 году во время крестьянского мятежа шли бои между варнавинскими красными солдатами и уренскими повстанцами, не принявшими грабительскую политику новой власти. На берегу речки Морквы полвека назад различимы еще были две линии окопов и места блиндажей.

Под раскулачивание угодили 2 хозяйства с 7 работниками: ВЕСЕЛОВ Асон Григорьевич (в 1932 г. ) и РЕУНОВ Савелий Фролович (в 1930 г. ).

Колхоз имени Сталина создан уже в октябре 1930 года. Организаторы – Пономарев Иван Иванович, 25-тысячник Алексей Зарубин. Первые председатели – Вихарев Алексей и Лубков Григорий Егорович 26-ти лет. Дела по вовлечению крестьян в колхоз подвигались очень туго. К лету 1932 года в нем состояли лишь 15 хозяйств из 56.

Был в деревне и молельный для староверов дом, но в конце 30-х годов властями закрыт.

Репрессированы:

ВЕРШИНИН Фирс Васильевич, 1879 года рождения, не принявший коллективизации и выехавший из деревни (работал плотником жилищно-строительной конторы НЖЧ-2 при станции Арзамас-II), 19 ноября 1941 года за пресловутый «шпионаж» был приговорен к 6 годам концлагерей и 4 годам поражения в правах.

Кустарь-одиночка, бывший владелец водяной мельницы, 1888 года рождения, ГОРДЕЕВ Григорий Тихонович в 1932 году был обвинен в «шпионаже» и «борьбе против рабочего класса», но от «правосудия» скрылся и был объявлен в розыск. По одним сведениям, был пойман и расстрелян на фронте за измену родине.

Крестьянин-единоличник, бывший владелец спиртопорошкового завода КОМАРОВ Петр Лаврентьевич, 1873 года рождения, по тем же основаниям, что и выше названный Григорий Гордеев, 22 апреля 1933 года был приговорен к 3 годам ссылки в Северный край.

Две женщины пострадали вообще по иезуитским причинам.

Колхозница ЛУБКОВА Анастасия Федоровна, 1914 года рождения, нероднаядочь Гордеева Григория Тихоновича, как член семьи изменника родины, в 1942 году была осуждена на 1, 5 месяца заключения.

Колхозница ЛУБКОВА-ГОРДЕЕВА Клавдия Александровна, 1889 года рождения, жена Гордеева Григория Тихоновича, как член семьи изменника родины, в 1942 году также была осуждена на 1, 5 месяца.

Выехавший из деревни и работавший плотником на лесозаготовках в Уренском районе РЕУНОВ Аким Иванович, 1895 года рождения, уже в 1949 году за «шпионаж» и «борьбу против рабочего класса» Особым совещанием был приговорен к ссылке на поселение в Новосибирскую область. Дело в отношении его было прекращено в 1956 году.

В 1942 году в Большом Терсене числились 63 хозяйства.

На Великой Отечественной войне погибли около 40 человек (в Книге памяти - Белов Михаил Ефимович, Белов Михаил Иванович, Вихарев Иосиф Тимофеевич, Вихарев Михаил Осипович, Волков Александр Михайлович, Гаузин Валерий Егорович, Гаузин Кирилл Иванович, Гаузин Федор Иванович, Зотов Григорий Осипович, Комаров Анатолий Петрович, Комаров Василий Максимович, Комаров Василий Максимович, Комаров Иван Алексеевич, Комаров Иван Петрович, Комаров Павел Гаврилович, Комаров Семен Петрович, Комаров Фотей Лукьянович, Лицов Михаил Александрович, Лубков Андрей Егорович, Лубков Григорий Егорович, Лубков Иван Георгиевич, Лубков Иван Трофимович, Лубков Иван Федорович, Лубков Кирилл Егорович, Лубков Семен Веденеевич, Лубков Федор Тимофеевич, Расторгуев Абрам Ананьевич, Расторгуев Алексей Ананьевич, Расторгуев Захар Федорович, Расторгуев Иван Михайлович, Расторгуев Иван Федорович, Расторгуев Михаил Артемьевич, Расторгуев Сергей Васильевич, Реунов Иван Сафонович, Реунов Куприян Сафонович, Реунов Семен Иванович, Смирнов Василий Филаретович, Чистяков Яков Андреевич) в т. ч. у Лубкова Егора 4 сына. Яков Федорович Расторгуев награжден орденом Славы, Михаил Яковлевич Реунов – орденом Красной Звезды.

На Великой Отечественной войне погибли около 40 человек (в Книге памяти - Белов Михаил Ефимович, Белов Михаил Иванович, Вихарев Иосиф Тимофеевич, Вихарев Михаил Осипович, Волков Александр Михайлович, Гаузин Валерий Егорович, Гаузин Кирилл Иванович, Гаузин Федор Иванович, Зотов Григорий Осипович, Комаров Анатолий Петрович, Комаров Василий Максимович, Комаров Василий Максимович, Комаров Иван Алексеевич, Комаров Иван Петрович, Комаров Павел Гаврилович, Комаров Семен Петрович, Комаров Фотей Лукьянович, Лицов Михаил Александрович, Лубков Андрей Егорович, Лубков Григорий Егорович, Лубков Иван Георгиевич, Лубков Иван Трофимович, Лубков Иван Федорович, Лубков Кирилл Егорович, Лубков Семен Веденеевич, Лубков Федор Тимофеевич, Расторгуев Абрам Ананьевич, Расторгуев Алексей Ананьевич, Расторгуев Захар Федорович, Расторгуев Иван Михайлович, Расторгуев Иван Федорович, Расторгуев Михаил Артемьевич, Расторгуев Сергей Васильевич, Реунов Иван Сафонович, Реунов Куприян Сафонович, Реунов Семен Иванович, Смирнов Василий Филаретович, Чистяков Яков Андреевич) в т. ч. у Лубкова Егора 4 сына. Яков Федорович Расторгуев награжден орденом Славы, Михаил Яковлевич Реунов – орденом Красной Звезды.

Два бойца отличились в боях и были награждены.

Яков Федорович РАСТОРГУЕВ, 1917 года рождения, на фронте – с первых дней войны. Место военной службы – 59-я отдельная кабельно-шестовая рота 3-й Ударной армии. Должность – старший повозочный.

12 августа 1944 года осколками мины был ранен в голову и плечо, но продолжил работу по сооружению линии связи с наблюдательным пунктом. Награжден орденом Славы III степени.

16 апреля 1945 года при прорыве обороны противника на берегу немецкой реки Одер установил линию связи передовых позиций с наблюдательным пунктом, устранив 3 порыва, за что и был награжден медалью «За отвагу».

Михаил Яковлевич РЕУНОВ, 1925 года рождения, на фронте – с января 1943 года. Боевой путь его проходил в составе 943-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии на 1-м Прибалтийском фронте в звании сержанта и должности командира отделения.

27 июля 1944 года в ходе боя одним из первых ворвался в литовское селение Иотканда, увлекая за собой бойцов своего отделения, за что и был награжден медалью «За боевые заслуги».

В ночном поиске по захвату немецкого языка с 27 на 28 января 1945 года в районе одного из латышских селений голыми руками, без ножниц сделал проход в проволочном заграждении. Первым ворвался в траншею противника, броском гранаты подавил блиндаж и захватил легко раненого немецкого ефрейтора, доставил его в расположение полка. За этот подвиг Реунов был награжден орденом Красной Звезды.

За уничтожение в бою 7 февраля 1945 года у латышской реки Барта 3 немецких солдат Михаил Яковлевич был награжден медалью «За отвагу».

В 1948 году в Большом Терсене открыт медпункт для обслуживания жителей и окрестных селений, в 1953 году - магазин. В 1956 году жителей в деревне было 206.

В 1978 году в 72 хозяйствах проживали 249 человека. Затем численность населения начала расти из-за сселения жителей из окрестных погибающих деревень. В 1994 году в 124 хозяйствах проживали уже 487 человек, и в 2000 году в 137 хозяйствах – 450 человек.

Большой Терсень сегодня - столица когда-то самого-самого передового колхоза Уренского района. Сегодня на карте сельхозпредприятия количество исчезнувших и существующих селений равное - 12 на 12.

Центральная усадьба до 90-х годов ХХ века находилась непосредственно в Урене, что в общем-то создавало для колхозников определенное неудобство из-за отдаленности, и значительное удобство для руководства из-за близости к железнодорожной станции и учреждениям районной власти.

Центральная усадьба до 90-х годов ХХ века находилась непосредственно в Урене, что в общем-то создавало для колхозников определенное неудобство из-за отдаленности, и значительное удобство для руководства из-за близости к железнодорожной станции и учреждениям районной власти.

И вот он, знаменитый колхоз имениАбрамова. Объединяет селения Безбородово, Веденино, Б. Непряхино, М. Непряхино, Б. Орлиха, Палашино, Спиридоново, Б. Терсень, М. Терсень, Урень, Холкино. Имеет 6370 га сельхозугодий, 588 га лесов. В 1971 году было 18 селений, 9 бригад, 9 ферм, 602 двора, 794 работника. В 1994 году – 563 работника (в 2000 году – 253, в 2009 - 123), 57 тракторов, 49 автомобилей, 11 зерновых комбайнов, 8 картофелекомбайнов, 4 льнокомбайна, 3 силосоуборочных комбайна, 14 косилок, 3 валковые жатки. Поголовье скота: в 1993 году - 2645 голов КРС, в т. ч. 848 коров, 903 свиньи, 726 овец, 30 лошадей; в 2008 году - 1245 голов КРС, в т. ч. 420 коров; в 2011 – 1221 голова скота, в т. ч. 447 коров. Урожайность ц/га: зерновых – до 34, картофеля – до 350, льноволокна – до 12. Годовой надой молока от коровы – до 5416 кг. (в 2008 году). За 2013 год прибыль - 4. 274 млн рублей, за 2016 год – 200 тыс. рублей.

И вот он, знаменитый колхоз имениАбрамова. Объединяет селения Безбородово, Веденино, Б. Непряхино, М. Непряхино, Б. Орлиха, Палашино, Спиридоново, Б. Терсень, М. Терсень, Урень, Холкино. Имеет 6370 га сельхозугодий, 588 га лесов. В 1971 году было 18 селений, 9 бригад, 9 ферм, 602 двора, 794 работника. В 1994 году – 563 работника (в 2000 году – 253, в 2009 - 123), 57 тракторов, 49 автомобилей, 11 зерновых комбайнов, 8 картофелекомбайнов, 4 льнокомбайна, 3 силосоуборочных комбайна, 14 косилок, 3 валковые жатки. Поголовье скота: в 1993 году - 2645 голов КРС, в т. ч. 848 коров, 903 свиньи, 726 овец, 30 лошадей; в 2008 году - 1245 голов КРС, в т. ч. 420 коров; в 2011 – 1221 голова скота, в т. ч. 447 коров. Урожайность ц/га: зерновых – до 34, картофеля – до 350, льноволокна – до 12. Годовой надой молока от коровы – до 5416 кг. (в 2008 году). За 2013 год прибыль - 4. 274 млн рублей, за 2016 год – 200 тыс. рублей.

Имеются Дом культуры на 300 мест (1972 г. ), библиотека, средняя школа на 120 мест (1994 г. ), медпункт, отделение связи, магазины.

Протяженность Большого Терсеня с запада на восток – 1140 метров, с севера на юг – 430 метров. В 2010 году – 132 хозяйства, 409 жителей, в 2016 году – 368 жителей.

Улицы: Мира, Молодежная, переулок Овражный, Центральная, Школьная. Имеется пруд. Существует автобусное сообщение.

С объездной дороги деревня с двухэтажными коттеджами выглядит цивильно, но это как раз тот случай, когда " Путин тут не при чем". Это заслуга местных руководителей конца Брежневского " застоя" и периода Горбачевской Перестройки.

С объездной дороги деревня с двухэтажными коттеджами выглядит цивильно, но это как раз тот случай, когда " Путин тут не при чем". Это заслуга местных руководителей конца Брежневского " застоя" и периода Горбачевской Перестройки.

Здесь родился

Здесь родился