|

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов

|

|

|

|

В процессе эксплуатации трубопроводы изменяют свою температуру в связи с изменением температуры окружающей среды и перекачиваемых жидкостей. Колебание температуры стенки трубопровода приводит к изменению его длины.

Закон изменения длины трубопровода выражается уравнением

Δ=α ·l(ty-to),

где Δ — удлинение или укорочение трубопровода; а — коэффициент линейного расширения металла труб (для стальных труб α = 0,000012 1/°С); l — длина трубопровода; ty— температура укладки трубопровода; t0- температура окружающей среды.

Если концы трубопровода жестко закреплены, то от температурных воздействий в нем возникают термические напряжения растяжения или сжатия, величина которых определяется по закону Гука

,

,

где Е - модуль упругости материала трубы (для стали) E = 2,1·106 кг/см2 =2,1·105 МПа).

Эти напряжения вызывают в точках закрепления трубопровода усилия, направленные вдоль оси трубопровода, не зависящие от длины, и равные

N = σ · F,

где σ — напряжение сжатия и растяжения, возникшее в трубе от изменения температуры; F — площадь живого сечения материала трубы.

Величина N может быть очень большой и привести к разрушению трубопровода, арматуры, опор, а также нанести повреждения оборудованию (насосам, фильтрам и т.п.) и резервуарам.

Изменения длины подземных трубопроводов зависят не только от колебаний температуры, но и от силы трения трубы о грунт, которая препятствует изменениям длины.

Если усилия от термических напряжений не зависят от длины трубопровода, то сила трения трубы о грунт прямо пропорциональна длине трубопровода. Существует такая длина, на которой силы трения могут уравновеситься с термической силой, и трубопровод не будет иметь изменения длины. На участках меньшей длины трубопровод будет передвигаться в грунте.

|

|

|

Предельная длина такого участка 1max, на котором возможно перемещение трубопровода в грунте, определяется по уравнению

где δ — толщина стенки трубы, см; k— давление грунта на поверхность трубы, кг/см2; μ— коэффициент трения трубы о грунт.

Компенсаторы

Разгрузка трубопроводов от термических напряжений осуществляется установкой компенсаторов. Компенсаторы — устройства, позволяющие трубопроводам свободно удлиняться или сокращаться при изменении температуры без повреждения соединений. Применяются линзовые, сальниковые, гнутые компенсаторы.

При выборе трассы трубопроводов необходимо стремиться к тому, чтобы температурные удлинения одних участков могли бы восприниматься деформациями других, т.е. стремиться к самокомпенсации трубопровода, используя для этого все его повороты и изгибы.

Линзовые компенсаторы (рис. 5.5) применяются для компенсации удлинений трубопроводов с рабочим давлением до 0,6 МПа при диаметре от 150 до 1 200 мм.

Рис. 5.5. Компенсаторы линзовые с двумя фланцами

Компенсаторы изготавливают из конических тарелок (штампованных), каждая пара сваренных между собой тарелок образует волну. Количество волн в компенсаторе делают не более 12 во избежание продольного изгиба. Компенсирующая способность линзовых компенсаторов составляет до 350 мм.

Линзовые компенсаторы характеризуются герметичностью, малыми габаритами, простотой изготовления и эксплуатации, но применение их ограничено непригодностью для больших давлений. Сальниковые компенсаторы (рис. 5.6) являются осевыми компенсаторами и применяются для давлений до 1,6 МПа. Компенсаторы состоят из чугунного или стального корпуса и входящего в него стакана. Уплотнение между стаканом и корпусом создается сальником. Компенсирующая способность сальниковых компенсации ров составляет от 150 до 500 мм.

Линзовые компенсаторы характеризуются герметичностью, малыми габаритами, простотой изготовления и эксплуатации, но применение их ограничено непригодностью для больших давлений. Сальниковые компенсаторы (рис. 5.6) являются осевыми компенсаторами и применяются для давлений до 1,6 МПа. Компенсаторы состоят из чугунного или стального корпуса и входящего в него стакана. Уплотнение между стаканом и корпусом создается сальником. Компенсирующая способность сальниковых компенсации ров составляет от 150 до 500 мм.

|

|

|

Сальниковые компенсатора устанавливаются на трубопроводе с точной укладкой, так как возможные перекосы могут привести к заеданию стакана и разрушения компенсатора. Сальниковые компенсаторы ненадежны в отношение герметичности, требуют постоянного надзора за уплотнением сальников и в связи с этим имеют ограниченное применение. Эти компенсаторы устанавливаются на трубопроводах диаметром от 100 мм и выше для негорючих жидкостей и на паропроводах.

Гнутые компенсаторы имеют П-образную (рис. 5.7), лирообразную, S-образную и другие формы и изготавливаются на месте монтажа из тех труб, из которых собирается трубопровод. Эти компенсаторы пригодны для любых давлений, уравновешены и герметичны. Недостатками их являются значительные габариты.

ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Существуют свободные и неподвижные («мертвые» или анкерные) опоры трубопроводов.

Неподвижные опоры устанавливают в тех местах, где необходимо закрепить трубопровод в определенном положении (в местах ответвлений, между компенсаторами, перед присоединением к оборудованию и т.д.).

Свободные опоры не ограничивают перемещения труба провода в осевом и поперечном направлениях. Выполняются они катковыми и скользящими.Скользящие опоры имеют гладкую поверхность; они просты по конструкции и получили широкое распространение. Катковые опоры более сложны и применяются реже, в более ответственных случаях. Рассчитываются свободные опоры по вертикальной и горизонтальной нагрузкам. Вертикальная нагрузка Q складывается из веса трубопровода, арматуры, изоляции, снега, льда и веса воды, заполняющей трубопровод (при испытании).

Расчетная нагрузка на промежуточную опору равна

Q=k · q · l,

где k = 1,2 - коэффициент перегрузки; q - суммарная нагрузка на погонный метр трубы, кг/м; l - расстояние между опорам трубопровода, м.

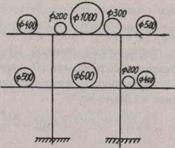

Ветровая нагрузка, передаваемая пучком горизонтально расположенных трубопроводов на опору (рис. 6.2), определяете' по формуле

S = k· pв ·D ·l,

S = k· pв ·D ·l,

Рис. 6.2. схема загружения поперечного сечения опоры. Двухъярусная опора для девяти паро- и газопроводов.

где рв - скоростной напор ветра, кг/м2; D - диаметр трубопровода, наибольшего в пучке, с учетом изоляции, м.

|

|

|

Горизонтальные усилия, действующие на опору вдоль оси трубопровода, подразделяются на:

а) силы трения, возникающие между трубопроводом и опорой;

б) распоры компенсаторов;

в) силы, появляющиеся вследствие давления на заглушку или закрытую задвижку (эти усилия не учитываются в случае применения гнутых компенсаторов).

Для промежуточных опор со скользящими или Катковыми опорными устройствами расчетное горизонтальное усилие вдоль оси трубопровода определяется по формуле (силы трения)

N = μ · Q,

где μ- коэффициент трения; при скользящих опорах μ = 0,3 - при трении стали о сталь и стали о чугун; μ. = 0,6 – при трении стали о бетон; при Катковых опорах  Здесь R - радиус катка, см.

Здесь R - радиус катка, см.

Распор (подразделяется на распор за счет температурных деформаций и за счет внутреннего давления) линзовых компенсаторов определяется по следующим формулам:

а) распор за счет температурных деформаций трубопровода, соответствующий максимальной допустимой осадке линзы (сжатию линзы) по формуле

где δ - толщина стенки линзы, см; σТ- предел текучести стали, кг/см2; коэффициент  здесь d и D- соответственно внутренний и наружный диаметры линзы, см, k3 - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2 при давлении в компенсаторе, меньшем 0,25 МПа, или 1,3 - при давлении, большем 0,25 МПа, или 1,3 – при давлении, большем 0, 25 МПа;

здесь d и D- соответственно внутренний и наружный диаметры линзы, см, k3 - коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2 при давлении в компенсаторе, меньшем 0,25 МПа, или 1,3 - при давлении, большем 0,25 МПа, или 1,3 – при давлении, большем 0, 25 МПа;

б) распор линзового компенсатора за счет внутреннего давления по формуле

где р - рабочее давление в трубопроводе, кг/см2;

в) суммарный распор линзового компенсатора по формуле

РК = Ртемп + Рдавл.

Анкерные опоры подразделяются на разгруженные и неразгруженные (концевые). Расчетные горизонтальные усилия, действующие на разгруженные анкерные опоры при прокладке одного трубопровода, определяются по следующим формулам:

а) при отсутствии в смежных пролетах задвижек (рис. 6.3, а, в) горизонтальное усилие определяется как разность усилий, действующих по обе стороны от анкерной опоры, при этом меньшее по величине усилие умножается на коэффициент,0,8; усилие на анкерную опору Н равно

|

|

|

Рис. 6.3. Расчетные схемы для анкерной опоры (расположение задвижек и компенсаторов в пролетах):

Рис. 6.3. Расчетные схемы для анкерной опоры (расположение задвижек и компенсаторов в пролетах):

1 - анкерная опора; 2 - П-образный компенсатор; 3 - задвижка; 4 - линзовый компенсатор

Ррасч = (P1 + N1) – 0,8(P2 + N2)

где Р1, Р2, N1 и N2 - соответственно температурные распоры компенсаторов и силы трения на опорах слева и справа от опоры Н;

б) если в одном из смежных пролетов имеется задвижка (рис. 6.3 б, г), то усилие на опору Н равно

Ррасч = Р1 + N1 – 0,8N2 (для схемы на рис. 6.3, б);

Ррасч = Р1 + N1 – 0,8N2 +  (для схемы на рис. 6.3, г).

(для схемы на рис. 6.3, г).

При определении горизонтальных усилий, действующих на концевые анкерные опоры, в расчет вводятся усилия с одной стороны от опоры.

Размеры опорных поверхностей определяются по следующим данным:

- рабочая поверхность скользящей опоры, см2:

где σсм- длина катка катковой опоры, см

где σсм— допустимое давление на смятие. Величина его принимается для скользящих стальных опор [σсм] < 100 кг/см2 и для роликовых опор [σсм] < 50 кг/см2.

Конструкции и размеры неподвижных опор чрезвычайно разнообразны и зависят от способа прокладки трубопровода и величины силы, действующей на опору.

Длина допускаемого пролета трубопровода из условия прочности определяется по формуле

где l - допускаемый пролет, м; R - расчетное сопротивление Ри — испытательное давление в трубопроводе, кг/см; D — средний диаметр трубопровода, см; W — момент сопротивления трубы, см3; т — коэффициент условий работы (m ≡ 0,8); q — суммарная нагрузка на погонный метр трубы, кг/м.

Из условия допустимого прогиба

где Е – модуль упругости; j =  - осевой момент инерции трубы; f - прогиб.

- осевой момент инерции трубы; f - прогиб.

Тонкостенные трубопроводы большого диаметра должны дополнительно проверяться на устойчивость поперечного сечения от внешней нагрузки

σсж ≥ 30,8 · 104 ·

где σ сж — максимальное продольное сжимающее напряжение, возникающее в трубопроводе вследствие изгиба.

|

|

|