|

Подрывные работы в грунтах и скальных породах

|

|

|

|

153.Подрывные работы в грунтах и скальных породах производятся в целях:

— инженерного оборудования позиций (отрывка траншей, ходов сообщения, укрытий, котлованов для фортификационных сооружений и т. п.);

— устройства заграждений;

— строительства дорог, земляных плотин и других инженерных сооружений;

— устройства колодцев, шахт, галерей и других подземных выработок;

— разрушения фортификационных сооружений противника;

— добычи строительных материалов (камня, щебня и т. п.).

Подрывные работы выполняются путем:

— разрушения и выброса грунта (породы);

— рыхления грунта (породы) без выброса;

— образования пустот (полостей) в массиве грунта (породы).

154.Соответственно перечисленным способам выполнения подрывных работ в грунтах и скальных породах применяемые для этого заряды ВВ делятся на следующие виды:

— заряды выброса;

— заряды рыхления;

— камуфлеты (заряды для образования пустот и разрушения подземных и заглубленных сооружений). По форме заряды перечисленных видов могут быть

сосредоточенными или удлиненными. При подрывании грунтов и скальных пород удлиненными считаются такие заряды, длина которых превышает их наименьшие поперечные размеры в 30 раз и более.

РАСЧЕТ ЗАРЯДОВ

155. Наиболее сильное разрушительное и метательное действие взрыва заряда ВВ, помещенного в грунт или скальную породу, наблюдается в направлении ближайшей к заряду свободной поверхности. В этом направлении подрываемый грунт (порода) оказывает наименьшее сопротивление действию взрыва.

Рис. 94. Соотношения между линией наименьшего сопротивления Л и глубиной заложения заряда h1:

а и б — линия наименьшего сопротивления и глубина заложения совпадают; в — линия наименьшего сопротивления равна глубине заложения; г и д — линия наименьшего сопротивления меньше глубины заложения

|

|

|

Расстояние от центра заряда до ближайшей к нему свободной поверхности, ограничивающей массив грунта (породы), называется линией наименьшего сопротивления (ЛНС).

При закладке заряда со стороны ближайшей свободной поверхности линия наименьшего сопротивления является одновременно и глубиной заложения заряда (рис. 94).

156. Разрушительное действие взрыва заряда, заложенного в грунт или скальную породу, характеризуется показателем действия взрыва п, представляющим собой отношение радиуса г (половины ширины) воронки к линии наименьшего сопротивления h (рис. 95):

n =  (30)

(30)

Для зарядов выброса n>1,0; для зарядов рыхления n<1,0; к камуфлетам относятся заряды, вес которых соответствует нулевому показателю действия взрыва (наибольший камуфлет), а также все заряды меньшего веса.

В целях наиболее экономного расходования ВВ при расчете зарядов выброса целесообразно принимать:

— для сосредоточенных зарядов n=1,5÷3,0 (наивыгоднейшее значение n≈2,0);

— для удлиненных зарядов n=2,0÷3,5 (наивыгоднейшее значение n≈2,7).

157. Сосредоточенные заряды для устройства воронок в грунтах и скальных породах рассчитываются по формуле

С = КМh (31)

а удлиненные заряды для образования рвов (траншей) — по формуле

С у =  = КМ у h 2 (32)

= КМ у h 2 (32)

где С — вес сосредоточенного или полный вес удлиненного заряда в килограммах;

Су — погонный вес (вес 1 пог. м) удлиненного заряда в килограммах;

l 0 — полная длина удлиненного заряда в метрах;

К — удельный расход взрывчатого вещества, зависящий от свойств грунта (материала) и применяемого ВВ (табл. 23);*

М и Му — коэффициенты, зависящие от показателя действия взрыва (табл. 24);

h — линия наименьшего сопротивления в метрах.

|

|

|

Рис. 95. Схема воронок выброса при различных значениях показателя действия взрыва:

1 — положение заряда

_____________________

*В возможных случаях рекомендуется уточнять значение К, пробными взрывами.

Таблица 23

Значения удельного расхода взрывчатого вещества К

(при ВВ нормальной мощности *)

| Наименование грунтов и скальных пород | Значение К, кг/м3 |

| Свеженасыпанная рыхлая земля Растительный грунт Супесок Суглинок Песок плотный или влажный Глина Сыпучий песок Крепкие глины, лёсс, мел, гипс, туфы трещиноватые, плотная тяжелая пемза, конгломерат и брекчии на известковом цементе Песчаник на глинистом цементе, сланец глинистый, известняк, мергель, плотная карбоновая глина Песчаник на известковом цементе, доломит, известняк, магнезит, крепкий мергель Крепкие песчаники и известняки Гранит, гранодиорит Кварцит Базальт, андезит Порфирит Бетон строительный Железобетон (выбивание бетона) | 0,37—0,47 0,47—0,81 0,80—1,10 0,97—1,19 1,19—1,27 1,17—1,28 1,51—1,69 1,28—1,50 1,28—1,64 1,28—1,78 1,36—2,00 1,78—2,28 1,78—2,00 1,78—2,28 2,00—2,15 2,00—3,60 6,8 |

*Для аммонитов значения К. увеличиваются в 1,2 раза, а для аммиачной селитры и динамонов — в 1,8 раза.

Таблица 24

Значения коэффициентов М и М у

n = 0 ÷1,00

Если линия наименьшего сопротивления h превышает 25 м, то вес сосредоточенного заряда, определенный по формуле (31), умножается на коэффициент 0,2  (где hв метрах).

(где hв метрах).

Удлиненные заряды, располагаемые перпендикулярно или наклонно к свободной поверхности, при их длине, не превышающей 30÷40 поперечных размеров, рассчитываются, как сосредоточенные.

Пример. Определить вес сосредоточенного заряда С для образования воронки радиусом r=3,5 м в суглинке при заложении заряда на глубине h= 1,75 м.

По табл. 23 для суглинка находим К=0,97÷1,19; принимаем среднее значение K=1,08.

По формуле (30) вычисляем показатель действия взрыва

n =  =

=  = 2,0

= 2,0

По табл. 24 для n=2,0 находим значение коэффициента М= 5,17.

По формуле (31) определяем вес заряда

С = КМh3 = 1,08 · 5,17 · 1,753 = 30,0 кг.

158.Для определения размеров воронок (радиуса г и видимой глубины р) при взрыве в грунте американских ядерных зарядов можно пользоваться таблицей 25 и графиком (рис. 96).

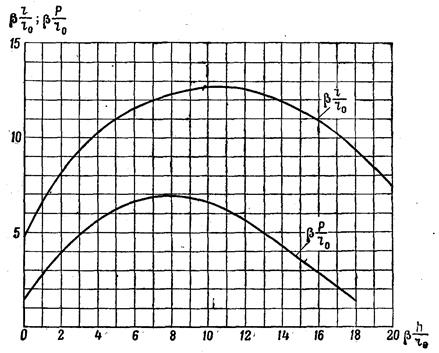

Рис. 96. График для определения размеров воронок при взрыве ядерных зарядов в грунте

|

|

|

Определение размеров воронок производится в следующем порядке:

— по табл. 25 определяется радиус эквивалентного заряда r0 и коэффициент β в зависимости от тротилового эквивалента ядерного заряда С;

Таблица 25

Значения радиуса эквивалентного тротилового заряда r0 и коэффициента

| Тротиловый эквивалент ядерного заряда С, тыс.т | |||||||||||

| Радиус эквивалентного тротилового заряда r0, м | 4,25 | 7,26 | 9,15 | 10,45 | 11,6 | 12,4 | 13,21 | 13,89 | 14,55 | 15,12 | 15,65 |

| Коэффициент β | 1,0 | 1,067 | 1,096 | 1,114 | 1,127 | 1,138 | 1,146 | 1,152 | 1,159 | 1,164 | 1,169 |

— вычисляется относительная глубина заложения ядерного заряда β  , где h — действительная глубина его заложения (в метрах);

, где h — действительная глубина его заложения (в метрах);

— по графику (рис. 96) определяются относительный радиус β  и относительная видимая глубина воронки β ·

и относительная видимая глубина воронки β ·  .

.

Действительные значения радиуса воронки и ее глубины находятся умножением относительных величин на  .

.

Пример. Ядерный заряд мощностью 10 тыс.тзаложен в грунт на глубину 10 м. Определить радиус и видимую глубину воронки от взрыва этого заряда.

По табл. 25 определяем радиус эквивалентного заряда r0= 9,15 м и коэффициент β=1,096.

Относительная глубина заложения заряда составляет

β ·  = 1,096 ·

= 1,096 ·  = 1,1198.

= 1,1198.

По графику (рис. 96) определяем относительный радиус воронки β·  =7 и относительную видимую глубину β·

=7 и относительную видимую глубину β·  =2,9.

=2,9.

Действительный радиус воронки составит

r = 7 ·  = 7 ·

= 7 ·  = 58,8

= 58,8

Действительная видимая глубина воронки будет равна

p = 2,9 ·  = 2,9 ·

= 2,9 ·  = 24,2 м.

= 24,2 м.

159. При подрывании разнородных (слоистых) грунтов и скальных пород расчет зарядов производится по ст. 157, но при измененном расчетном значении удельного расхода ВВ Красч, которое определяется по формуле

где К 1, K 2, k 3 — значения удельного расхода К для первого, второго, третьего и т. д. слоев;

z 1 z 2, z 3 — толщина первого, второго, третьего и т. д. слоев.

Нумерация слоев производится снизу вверх, как указано на рис. 97; при этом толщины всех слоев, кроме первого, измеряются непосредственно, а толщина первого слоя вычисляется по формуле

|

|

|

z 1 = h – (z 2 + z 3 +...). (4)

Рис. 97. Схема определения расчетного удельного расхода ВВ Kрасч:

1 — положение заряда

Пример. Определить расчетное значение удельного расхода ВВ Красч для случая устройства воронки в двухслойной среде, если верхний слой — бетонное покрытие (K2=2,12) толщиной z2=0,3 м, а нижний слой — суглинок (K1=1,15). Глубина заложения заряда h=2,3 м.

По формуле (34) находим z1. Так как количество слоев равно двум, то

z1 = h – z2 = 2,3 – 0,3 = 2,0 м.

По формуле (33) определяем Kрасч:

Kрасч =  = 1,38

= 1,38

160. Для мерзлых грунтов (глин, суглинков, супесей и других связных грунтов) значение K, определенное по табл. 23, увеличивается в полтора раза. При толщине мерзлого слоя меньше необходимой глубины заложения заряда расчетное значение удельного расхода ВВ Kрасч определяется по формуле (33), как для двухслойной среды.

Для скальных пород и сухих несвязных грунтов (галька, дресва, щебень, песок), не способных увеличивать при замерзании свою первоначальную прочность, К во всех случаях принимается по табл. 23.

161. Для определения радиуса воронки r по заданному весу сосредоточенного заряда С и по известной линии наименьшего сопротивления h поступают следующим образом:

— по табл. 23 находят значение K; в случае многослойной среды по формуле (33) вычисляют Kрасч;

— по формуле (31), пользуясь известными значениями С, К и h, вычисляют коэффициент m =  ;

;

— по табл. 24 для вычисленного значения коэффициента М находят значение показателя действия взрыва п;

— по формуле (30), подставляя в нее найденное значение п и известную величину h, определяют радиус воронки

r = nh.

Пример. Заряд весом 25 кг заложен на глубину 2,3 м в суглинок под бетонное покрытие, толщина которого 0,3 м. Определить радиус воронки от взрыва этого заряда.

Значение Kрасч для рассматриваемого случая определено в предыдущем примере (K=1,38).

M =  =

=  = 1,49.

= 1,49.

Показатель действия взрыва (по табл. 24) n=1,23.

Радиус воронки r=п · h = 1,23 · 2,3 = 2,8 м.

Для определения ширины рва по заданному погонному весу удлиненного заряда Су и по известной линии наименьшего сопротивления Л поступают аналогичным образом, но вычисление коэффициента Му ведут по формуле (32). Длина (поверху) рва, образуемого взрывом удлиненного заряда, определяется по формуле

L = l0 +  (35)

(35)

где l 0 — длина заряда;

В — 2г — ширина рва.

162. При выбросе грунта (породы) вверх некоторая часть его падает обратно в воронку. Вследствие этого видимая (окончательная) глубина воронки всегда будет меньше ее первоначальной глубины. Наибольшая видимая глубина воронки р определяется по формуле*

р = anh = ar, (36)

где а — коэффициент, зависящий от свойств грунта; он равен: для сухого песка — 0,40—0,45; для влажного песка, супеска и суглинка — 0,45—0,55; для глины — 0,50—0,60; для скальных пород и бетона — 0,6—0,7.

|

|

|

В скальных породах и бетоне при п≥2 видимая глубина воронки р равна линии наименьшего сопротивления h.

Основная часть грунта, разбрасываемого в стороны, падает в непосредственной близости от воронки (см. рис. 95), образуя кольцевой вал вокруг нее. Наибольшая высота вала t может быть определена по формуле

t = 0,15r, (37)

а наибольшая дальность развала породы (или радиус внешней границы вала) — по формуле

l = (5÷7) r (38)

За пределами кольцевого вала падают только отдельные куски грунта (породы). Дальность разброса их зависит от величины показателя действия взрыва и от структуры грунта. Наибольшая дальность разлета отдельных кусков определяется по формуле

L = 140n  (39)

(39)

При наличии камней в грунте дальность разлета отдельных кусков может увеличиться в полтора раза. При сильном ветре дальность разлета крупных кусков грунта в направлении ветра увеличивается на 25—50%.

163. При взрыве зарядов, расположенных на поверхности грунта (наружные заряды), также образуются выемки: от сосредоточенного заряда — воронка в виде параболоида, от удлиненного заряда — ров треугольного профиля.

Вес наружных зарядов, необходимых для образования воронок (рвов) в грунтах и скальных породах, определяется по формулам

С = 18Кr3 (40)

С у= 7 Кr 2, (41)

где С, Су и К — то же, что и в формулах (31) и (32);

r — радиус воронки или половина ширины рва в метрах.

Видимая глубина воронки (рва) р и в данном случае определяется по формуле (36), но для бетона принимается а=0,15—0,20.

Формулы (40) и (41) применяются также и при расчете наружных зарядов для устройства воронок и рвов в грунтах с искусственными покрытиями; величина коэффициента К принимается в данном случае по материалу покрытий (табл. 19).

164. При взрыве зарядов, помещенных в грунт (породу), на поверхности грунта не всегда образуются воронки. Минимальная глубина заложения заряда, при которой воронка на свободной поверхности не образуется (n=0), а наблюдается только некоторое вспучивание грунта (породы), называется критической глубиной.

Заряд, заложенный на критической глубине hкрит называется предельным зарядом рыхления или наибольшим камуфлетом. Заряды, расположенные на глубинах, превышающих критическую глубину, называются камуфлетами.

Вес предельных зарядов рыхления (наибольших камуфлетов) определяется по формулам (31) и (32) при показателе действия взрыва п=0.

Механическое действие взрыва камуфлета (рис. 98) выражается:

— в образовании полости (пустоты) или зоны вытеснения грунта (породы);

— в дроблении (разрушении) грунта (породы) с нарушением связности частиц в пределах определенной зоны, называемой зоной разрушения;

— в сотрясении грунта (породы) с разрушением или повреждением расположенных в нем сооружений в пределах некоторой зоны, называемой зоной опасного сотрясения.

Указанные зоны при сосредоточенных зарядах имеют форму сферы, а при удлиненных зарядах — форму эллипсоида.

165. Радиус зоны вытеснения грунта (породы), образуемой взрывом камуфлета Rвыт (в метрах), определяется по формуле

Rвыт = mr0, (42)

где т — коэффициент, зависящий от свойств ВВ и формы заряда (табл. 26);

r0 — радиус заряда в метрах.

____________________

*Формула показывает, что взрывом в грунте (породе) нельзя образовать воронку с любым произвольно заданным отношением ее глубины к радиусу.

Рис. 98. Схема механического действия взрыва камуфлета:

1— заряд; 2 — зона вытеснения; 3 — зона разрушения; 4 — зона опасного сотрясения

Радиус заряда r0 вычисляется по формулам:

— для сосредоточенных зарядов

r0 =  ; (43)

; (43)

— для удлиненных зарядов

r0 =  . (44)

. (44)

Таблица 26

Значения коэффициента т

(при ВВ нормальной мощности *)

| Наименование грунтов и скальных пород | Значения m | |

| Для сосредоточенных зарядов | Для удлиненных зарядов | |

| Глина пластичная Глина обычная Мергель мягкий Глина ломовая темно-синяя; песчанистая глина; суглинок тяжелый Мел мягкий; ракушечник Мергель средней крепости; доломит мергелистый; известняк мягкий, сильно трещиноватый Гипс мелкозернистый; сланцы крепкие; гранит сильно трещиноватый; известняк средней трещиноватости Гранит средней трещиноватости; кварциты плотные; известняк плотный; песчаник; доломит Мрамор; известняки крепкие; гранит плотный; гипс крупнозернистый; доломит крепкий | 11,2—12,9 6,4—9,8 5,4—7,6 4,8—6,6 3,8—4,6 1,8—3,2 1,8—2,9 1,6-2,5 1—2 | 37,5—46,0 16,3—30,8 12,5—20,6 10,4—17,1 7,4—10,0 2,4—5,6 2,4—4,9 2—4 1—3 |

_______________

*Для аммонитов значения m уменьшаются на 10%, а для аммиачной селитры и динамонов — на 15%.

166. Радиус зоны разрушения грунта R (в метрах), образующейся при взрыве камуфлета, определяется по формулам:

— для сосредоточенных зарядов

R = 1,13  (45)

(45)

— для удлиненных зарядов

R =1,2  (46)

(46)

Радиус зоны разрушения, образуемой в грунте (породе) взрывом заряда рыхления или заряда выброса, определяется по формулам:

— для сосредоточенных зарядов

R = 1,13  (1 –

(1 –  ); (47)

); (47)

— для удлиненных зарядов

R = 1,2  (1 –

(1 –  ). (48)

). (48)

167. Величина радиуса зоны опасного сотрясения

Rсотр зависит от веса взрываемого заряда С, от характеристики грунта (породы) К и от прочности расположенного в нем сооружения, для которого должна быть определена эта величина.

Для сооружений из дерева, кирпича и бутового камня, расположенных в обычных (земляных) грунтах, радиус зоны опасного сотрясения примерно в полтора раза больше радиуса зоны разрушения грунта.

Для железобетонных сооружений, расположенных в земляных грунтах, радиус зоны опасного сотрясения может быть принят примерно равным радиусу зоны разрушения грунта.

За внешней границей зоны опасного сотрясения простирается зона безопасности, наименьший радиус которой равен радиусу зоны опасного сотрясения. Чтобы сооружение не было разрушено или повреждено взрывом, его необходимо располагать так, чтобы оно находилось за пределами зоны опасного сотрясения.

Пример. Невзорвавшаяся авиабомба с зарядом тротила весом 500 кг проникла в грунт (суглинок) на глубину 11 м. На расстоянии 15 м от бомбы находится фундамент здания. Требуется определить, можно ли уничтожить бомбу на месте и будет ли образована воронка в грунте.

Принимаем для суглинка K=1,15 кг/м3. Пользуясь формулой (31), находим

М =  =

=  = 0,33.

= 0,33.

По табл. 24 при М=0,33 n=0. Следовательно, при взрыве бомбы на поверхности грунта воронка не образуется (заряд соответствует наибольшему камуфлету).

Радиус зоны опасного сотрясения определяется по формуле (45) с увеличением в полтора раза:

R = 1,5 · 1,13  = 13,5 м, что меньше 15 м; следовательно, фундамент здания находится на безопасном расстоянии.

= 13,5 м, что меньше 15 м; следовательно, фундамент здания находится на безопасном расстоянии.

|

|

|