|

Общие сведения о соединениях костей

|

|

|

|

I. С К Б Л Е Т

Организм позвоночных животных может иметь: а) наружный скелет, развивающийся в коже, которому принадлежит главным образом защитная роль (панцырь тела), и б) более сложный внутренний скелет, который формируется между кожей и внутренними органами. Этот скелет выполняет, как увидим, разнообразные функции.

Среди позвоночных животных млекопитающие, за редким изъятием (броненосцы), обладают исключительно внутренним скелетом, хотя при изучении скелета головы мы увидим, что часть его в виде покровных костей головы принадлежала в глубокой древности наружному скелету, но, погрузившись вглубь, соединилась с внутренним скелетом головы в одно неразрывное целое. Сюда же можно отнести аркады зубов ротовой полости, представляющих в филогенезе изменение плакоидных чешуи кожного покрова.

Внутренний скелет представляет прочный остов (основу) тела и служит, таким образом, опорой для животного в целом и носителем всех его мягких частей. Как пассивная часть системы движения внутренний скелет сформирован в сложный комплекс рычагов, приспособленных для выполнения организмом самых разнохарактерных его общих и местных движений, производимых сокращением мускулов, закреплённых на звеньях скелета.

Ряд нежных органов, как органы центральной нервной системы, сердце, лёгкое и др., заключён в коробки, стенками которых служат также кости скелета, играя здесь роль защитных приспособлений.

Суммируя сказанное, приходим к заключению, что значение костей внутреннего скелета довольно разнообразно: они—р ычаги движения, они—о пора для мягких частей тела, они—з ащитные стенки, они же служат и местом для развития органов кроветворения (красный костный мозг).

|

|

|

То прямолинейное, то волнообразное, то резко угловое расположение закономерно сочетанных отдельных частей скелета дает набросок того общего облика, который свойствен данному виду животных, а вместе с мускулатурой почти обрисовывает его общую форму. В то же время дугообразным и угловым расположением некоторых звеньев скелетных цепей создаётся рессорность, смягчающая резкие толчки и сотрясения, которые могли бы вредно отразиться на внутренних органах тела, особенно во время быстрых аллюров, прыжков и т. д.

Архитектура скелета показывает и другие ценные для организма свойства—п рочность и лёгкость: при сравнительно малой затрате

2*

36 СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

крепкого, почти как чугун, материала построения остов по своей массе занимает относительно небольшое место среди других частей тела, ибо вес скелета у лошадей составляет 13,2%, а у рогатого скота—9,5% от живого веса животного.

Компонентами скелета являются кости, хрящи и связки; последние прочно соединяют между собой костные и хрящзвые звенья. Чтобы ознакомиться со скелетом в целом, мы долркны изучать параллельно и кости, и хрящи, и связки, не выделяя особо учения о костях— о стеологию- и учения о соединениях костей— синдесмологию.

СТРОЕНИЕ КОСТИ КАК ОРГАНА

|

Каждая кость—os—является очень сложным органом, снабжённым кровеносными сосудами и нервами. Он содержит внутри костный мозг, а снаружи одет своеобразной соединительнотканной оболочкой—надкостницей. У многих костей имеются и хрящевые дополнения, покрывающие главным образом сочленовные поверхности.

а. Надкостница—periosteum (рис. 17— Ь)~ представляет розового цвета плотную соединительнотканную рубашку кости. В ней можно выделить поверхностный и глубокий слои.

Поверхностный слой надкостницы богат соединительнотканными волокнами, нервами и сосудами. Он особенно толст в местах прикрепления сухожилий и связок, ибо пучки последних частью переходят прямо в надкостницу, а частью проникают в толщу кости.

|

|

|

| Рис. 17L Кусок трубчатой кости с падкостцицей. а —кость; Ь —вырезанная я отвврнутая часть надкостницы. |

Глубокий (остеогенный) слой надкостницы нежнее поверхностного, бэден сосудами, но обильно снабжен клеточными элементами; при этом у молодых животных, с растущей костью, самые глубокие округлые или кубические клетки лежат сплошным пластом непосредственно на поверхности костной ткани и носят название к о-стеобразователе й—osteoblaston. При росте кости они энергично размножаются, вырабатывают межклеточное вещзство костной ткани и одна за другой превращаются в настоящие костные клетки вновь сформированных костных пластов. Таким путём (аппозиционно) кость растёт в толщину снаружи. Под старость остеобласты сохраняются в надкостнице уже не сплошным слоем, а отдельными участками. Таким образом, при повреждении костей костная ткань может восстанавливаться со стороны надкостницы. Помимо этой роли надкостница важна ещё и тем, что находящиеся в ней кровеносные сосуды обеспечивают обильный приток крови в толщу кости. Оголённая на значительном протяжении кость отмирает за отсутствием питательного материала. Богатство надкостницы нервными элементами придаёт ей высокую чувствительность.

Надкостница прочно удерживается на поверхности кости, во-первых, благодаря сосудам, направляющимся от неё в кость, и, во-вторых, тем, что часть пучочков соединительной ткани надкостницы во многих местах погружается в периферические слои кости и прочно здесь залегает, иногда пропитываясь солями извести. Такие пучочки волокон особенно обильны в местах закрепления сухожилий и связок, часть которых также проникает в кость. 2. Скульптура костей и обозначения на них. Производя осмотр костей скелета, нетрудно заметить, что очертания их не имеют правильных геометрических фигур—скульптура их очень разнообразна.

СТРОЕНИЕ КОСТИ КАК ОРГАНА

Для подробного знакомства с рельефом костей необходимо описать их поверхности —facies,— края —margines, —углы—anguli.

Правильность формы костей особенно сильно нарушается присутствием на их поверхностях различного рода возвышенней и углублений.

|

|

|

|

Возвышения на кости бывают разные и получают соответствующие названия: а) резко ограниченный, значительный выступ—отросток— processus; б) с широким основанием тупое возвышение—бугор—tuber,—а такое же, но маленькое возвышение — бугорок — tuberculum; в) значительно выраженное плоскостное возвышение с более или менее ровным свободным краем— ость —spina,—а с изрезанным, неровным краем— гребень —crista, pectcn; г) ограниченное место поверхности со многими очень маленькими точечными возвышениями— шероховатость —tuberositas,—а если такие же возвышения тянутся по одной линии-линейная шероховатость, или просто линия —linea;

д) шаровидный утолщённый конец кости, смот

ря по величине, получает название головки—

caput, или capitulum; если под таким го

ловчатым концом имеется суженный участок

кости, то последний называют шейкой—collum;

е) конец кости в виде поперёк лежащего ци

линдра—блок—trochlea,—а в виде полуконуса

с гребнем (или жолобом), идущим винтообразно

по поверхности,—винтообразный блок —coch

lea; если утолщённый конец разделён вырез

кой на два возвышения, то эти возвышения

называются мыщелками—condyli.

| Рис. 18. Распил плечевой кости лошади. Верхний конец схематизирован. А —проксимальный конец; В — тело; С—дистальный конец. 1 — головка; 2—шейка; 3 —полость ярубчатой кости; 4 —компактное костное вещество; 5 —губчатое костное вещество; 6 —валикообраз-ный блок дистального конца; а, Ь, с —траектории перекладин губчатого вещества. |

Углубления. Нарушения правильности кости в виде всевозможных углублений также имеют соответствующие названия: а) ямка— fossa, или fovea, foveola; б) плоское вдав- ление— impressio; в) полость —cavum,—пазуха —sinus,—пещера—antrum; г) жолоб, или борозда, —sulcus; д) вырезка по краю—exei-sura, или incisura; e) щель—fissura,—отверстие—foramen; ж) канал-—canalis,— ход— rdu-ctus—и др.

3. Различие костей по форме. Если кость есть орган, а форма и строение органа—материальное, конкретное выражение присущей ему функции, то, казалось бы, легко связать форму и строение какой-либо кости с её значением, т. е. функцией. Но функции даже у одного и того же типа кости, как мы указывали, не одинаковы: кость в одно и то же время может служить и рычагом движения, и опорой, и защитной стенкой; да и условия, в которые кости ставятся при работе, также разнообразны. В силу сказанного установить общие черты взаимоотношения между формой костей и различными оттенками их функций довольно трудно. Поэтому при рассмотрении формы следует сосредоточить внимание лишь на главной функции определённого типа костей, к которой уже нетрудно присоединить и побочное их значение.

|

|

|

Согласно этому, кости условно разбивают на ряд формовых типов, с которыми и связывают их основную функцию.

38 СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Таких формовых типов костей различают пять: 1) длинных трубчатых, 2) длинных дугообразных, 3) коротких, 4) плоских и 5) смешанных костей.

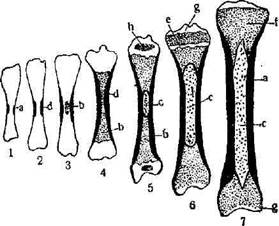

а) Длинные трубчатые кости—ossa longa—характеризуются тем, что

одно измерение их (длина) значительно превалирует над двумя другими

(шириной и толщиной), причём эти последние приблизительно одинаковы по

величине, так что кость приближается по форме к цилиндру (рис. 18) с по

лостью в середине.

На длинных трубчатых костях различают среднюю часть—тело, или диафиз—diaphysis 0)— к два суставных конца, или эпифиза—epiphysis {А, С).

Трубчатые кости служат рычагами движения с высоким полезным действием; вместе с тем они отлично могут выполнять и о п о р -ную функцию. Местом нахождения таких цилиндрических стоек являются исключительно звенья конечностей. Длина кости выгодна здесь тем, что конечности должны обладать длинными рычагами, чтобы делать значительные размахи и, следовательно, развивать значительную быстроту при поступательных движениях. Толстый слой компактного вещества диафиза способен оказывать большое сопротивление силам сжатия и растяжения. Так как эти силы воздействуют на периферию цилиндрической кости, то диафиз имеет толстые наружные стенки, а внутри—костномозговую полость; тем самым кость выигрывает в лёгкости и в затрате материала.

Эпифизы длинных костей обычно несколько утолщены, благодаря чему увеличиваются их поверхности соприкосновения с соседними костными звеньями и в то же время возрастает угол между направлениями мускульной силы и самого рычага, на который действует сила, т. е. мускулы ставятся в более выгодные условия для своей работы (см. о мускулатуре конечностей).

Эпифизы внутри заключают губчатое вещество и тонкий пласт компактного костного вещества с периферии. В этих условиях концы кости при большом их объёме, разумеется, выигрывают в лёгкости, создавая одновременно в петлях губчатого вещества удобное вместилище для красного костного мозга.

|

|

|

Прочность построения в эпифизах достигается тем, что скреплённые перемычками балки губчатого вещества, как это будет описано далыце, распределяются по траекториям сжатия и растяжения, т. е. своим положением строго соответствуют законам механики.

б) Длинные дугообразные кости (рис. 42) характеризуются своей дли

ной, изогнутой в виде долуобруча формой и отсутствием, в отличие от длин

ных трубчатых костей, костномозговой полости. Длинные дугообразные

кости могут быть или лентообразными (пластинчатыми), как, например,

рёбра крупного рогатого скота, или более приближающимися к цилиндри

ческим, как, например, рёбра собак. Они выполняют функцию рычагов дви

жения, являясь в то же время одорой для стенок полостей тела.

в) Короткие кости—ossa brevia (рис. 118)—представляют сравнительно

небольшие угловатые или округлые костные образования, все три измерения

которых приблизительно одинаковы.

Они состоят из наружного тонкого слоя компактного вещества, а внутри заполнены костным губчатым веществом, т. е. подходят по строению к эпифизам длинных костей. Короткие кости играют одновременно роль рычагов движения и опорных участков; кроме того, они увеличивают рессорность отдельных участков скелета.

Располагаются они или группами между эпифизами соседних длинных костей, в местах, где требуется умерить давление тяжести тела (путём распределения этого давления на обширную площадь наклонных плоскостей соприкосновения коротких костей одна с другой, например в запястье и заплюсне) и вместе с тем увеличить размах движения и прочность сочленения, или же цепочкой, как, например, тела позвонков. И здесь в окончательном

I.,. -

СТРОЕНИЕ КОСТИ КАК ОРГАНА

итоге достигается большая подвижность позвоночного столба при значительной прочности соединения отдельных позвонков и сильное ослабление толчков, передаваемых голове при движении животного (рессорная функция)..

В отдельных местах организма кости этого типа, так называемые сеза-мовидные кости, вправлены в сухожилия мускулов, перебрасывающихся .через вершины углов. Тем самым уменьшается параллелизм между направлением силы мускула и плечом рычага, на который он действует, т. е. мускул получает возможность работать в более выгодных условиях, а кость функционирует как блок.

Для соединения с соседними костями, а также для прикрепления мускулов (или связок) на коротких костях могут развиваться мощные отростки, как, например, на пяточной кости, на телах позвонков. На последних формируются даже костные дужки для защиты спинного мозга.

г) Плоские кости—.ossa plana (рис. 22; 114),—как показывает и само

название, распространены своей массой по плоскости, т. е. два измерения

их (длина и ширина) превалируют над третьим (толщиной). Они построены

из двух компактных пластинок, между которыми остаётся тонкая прослойка

губчатого вещества—diploe. Иногда пластинки так плотно сливаются одна

с другой, что губчатое вещество отсутствует, а иногда они настолько значи

тельно разъединяются, что образуют довольно обширные пазухи, или синусы,,

выстланные слизистой оболочкой и наполненные воздухом.

Главное назначение плоских костей—служить стенками полостей для защиты помещённых в них органов. Имеются полости, почти со всех сторон окружённые плоскими костями, как, например, полость черепа, причём кости прочно соединяются между собой швами, которые в большинстве случаев окостеневают; здесь плоские кости особенно рельефно выражены по форме.

В виде исключения плоская кость может и не участвовать в образовании полости, а служить исключительно в качестве широкого поля для закрепления мускулов, как, например, лопатка плечевого пояса.

д) Смешанные кости —ossa mixta (рис. 76)—представляют кости, кото

рые не укладываются в какой-либо из упомянутых типов. В их составе нахо

дят части, построенные и по типу плоских и по типу коротких костей. К их

числу можно отнести височную кость с приросшей к ней скалистой костью

(у некоторых животных), затылочную и клиновидную кости некоторых

животных.

Существует ещё один, важный при изучении признак, по которому можно определить место кости в костном сегменте. В сегментальных плоскостях осевого скелета можно легко выделить кости парные и непарные.

Непарные кости можно распилить или мысленно разделить на две совершенно одинаковые половины (позвонок, затылочную кость, клиновидную кость и др.). Такие кости всегда лежат в сегменте по средней сагиттальной плоскости скелета; эта плоскость рассекает их на симметричные правую и левую половины.

Парные кости нельзя распилить на симметричные половины ни по каким направлениям (кости конечностей, рёбра, слёзная кость, носовые и др.). Они лежат в сегментах по бокам, большей частью на некотором расстоянии одна от другой. Однако отдельные соимённые костные пары могут соприкасаться своими краями по средней сагиттальной линии.

4. Архитектура костей. Каждая кость имеет по периферии очень плотную, местами тонкую, местами, наоборот, очень толстую стенку. Эта стенка состоит из так называемого компактного костного вещества (рис. 18— 4). Внутрь от компактного вещества кость построена из ряда тонких, соединённых со стенкой и между собой костных перекладинок, которые в общей сложности напоминают мелкопетлистую губку, вследствие чего такая структура и называется губчатым костным веществом (5).

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Костные перекладинки, или трабекулы, распределены в губчатом веще-стве по траекториям сжатия и растяжения; таким образом, они реагируют на испытываемые костью сжатие, растяжение и кручение, строго следуя законам механики. В то же время при такой конструкции имеется выигрыш в лёгкости без проигрыша в прочности. Каждая перекладинка имеет своё специальное значение, а при длительном изменении условий, в которых находилась.кость, перестраивается её внутренняя архитектура: все ненужные балки уничтожаются клетками-крстеразрушителями, а другие клетки—костеобразова-тели—формируют новые системы балок, отвечающие изменённым условиям.

Кроме того, кость имеет ряд полостей. Одни из них очень обширны, как, например, в среднем участке трубчатых костей у взрослых животных {3) и в некоторых плоских костях; другие, наоборот, очень мелкий многочисленны, как это имеет место в губчатом веществе концевых участков трубчатых костей (5) или коротких и плоских костей. У млекопитающих все костные полости заполнены костным мозгом; лишь некоторые плоские кости скелета головы выстланы эпителием и содержат воздух (пазухи). У птиц таких воздухоносных костей —ossa pneumatica—очень много.

Крепость костей приближается к крепости чугуна, а упругость стоит выше упругости дубового дерева. У молодых животных они более упруги, так как содержат меньше «костной земли», чем у старых животных. В силу этого у очень старых животных кости становятся более ломкими.

Цвет свежих костей—беловатый с желтовато-розовым оттенком; хорошо мацерированные и высушенные на солнце препараты костей выглядят свет-лопалевыми.

5. Костный мозг выполняет костномозговые полости. Он представляет очень нежное и обильно пронизанное широкими кровеносными капиллярами образование красного цвета; его остовом служит широкодетлистая ретикулярная ткань. В петлях этой сети располагается масса необычайно разнообразных клеточных элементов: сформированные красные кровяные клетки— эритроциты, зернистые лейкоциты, малые и большие лимфоциты, родоначальники перечисленных клеток и их поколения, постепенно превращающиеся в зрелые формы эритроцитов и зернистых лейкоцитов. Словом, в красном костном мозге костных полостей происходит процесс кроветворения. Крометого, здесь расположены большие одноядерные клетки—м егакариоциты и жировые к летки; если последние преобладают, костный мозг приобретает желтоватый оттенок— жёлтый костный мозг, являющийся, следовательно, запасом шитательных веществ. Накойец, здесь же ближе к костной ткани лежат костеобразователи —остеобласты, значение которых то же, что и в надкостнице, и костеразрушител и—остеокласты. Это очень крупные многоядерные клетки; они выполняют работу разрушения, выражающуюся в рассасывании и уничтожении костной ткани. Такая, странная на первый взгляд, функция имеет, однако, чрезвычайно важное значение. Благодаря диаметрально противоположной работе костеразрушител ей и костеобразователей существует возможность до старости перестраивать архитектуру кости, соответственно изменяющимся механическим условиям сжатия, растяжения и кручения.

6. Структура костей. В состав костной ткани входят: а) костные клетки и б) межклеточная субстанция, в которой различают основное бесструктурное вещество и оформленную часть в виде волокон.

По истории развития костные клетки представляют самые поздние и специально видоизменённые генерации среди родоначальников других видов опорной ткани. Особенности их функции вызвали значительное изменение межклеточной субстанции, основное бесструктурное вещество которой ярко характеризует костную ткань.

СТРОЕНИЕ КОСТИ КАК ОРГАНА

Межклеточная субстанция построена сложно. Её основное бесструктурное вещество состоит из слизеподобного (оссеомукоид) и белковоподобного (оссеоальбумоид) органических соединений, вступивших в тесную связь с минеральной субстанцией. Последняя получила название «костной земл и». В её состав входят соли извести, главным образом фосфорнокислой.

Волокнистая часть представлена обыкновенными клейдающими (кол-л а генными) волокнами. Они идут в костной ткани тонкими пучками в определённом, более или менее строгом порядке, следуя закономерностям рас-

Рис. 19. А —схема строения компактного вещества коети (поперечный распил сверху, продольный распил слева); В—костная клетка; С—схема оетеона.

а—общие наружные костные пластинки; Ь —общие внутренние костные пластинки; с-—остеон, или гаверсова система; d— сосудистый канал; е — его отверстие; д — газерсовы пластинки с фибриллямя;

л — костные клетки.

положения костных клеток, и формируют изогнутые пластинки и трубки, дающие возможность обозначить их названием костных пластинок. Волокнистое вещество ткани вместе с оссеомукоидом и оссеоальбумоидом представляют органическую основу кости—оссеин, или костный хрящ.

Оссеин пропитан сплошь солями извести, т. е. неорганической составной частью, причём наличие последней служит исключительным признаком костной ткани и придаёт ей необходимую твёрдость.

Взаимоотношение костных клеток, основного бесструктурного вещества и волокон в компактной части кости можно отчётливо представить, рассматривая поперечный разрез стенки среднего отдела мацерированной трубчатой кости (рис. 19—^4). Под микроскопом на разрезе картина взаимоотношений этих частей рисуется в следующем виде. Прежде всеГо бросается в глаза ряд отверстий (d), которые представляют собой не что иное, как перерезанные поперек крупные каналы. Они служат для помещения сосудов и нервов и называются сосудистыми (или гаверсовыми) каналами. Сосудистые каналы, как правило, тянутся в толще стенки трубчатой кости, вдоль её длинной оси, местами анастомозируя между собой. Сеть сосудистых каналов открывается множеством отверстий на наружной и внутренней стенках кости {«?).

Вокруг каждого канала виден ряд концентрических наслоений. Каждый круг наслоений принято считать архитектурной гистологической единицей построения и называть костной пластинкой. Она состоит из определённым образом ориентированных пучочков коллагенных волоконец, залитых основным бесструктурным веществом. Между соседними костными пластинками залегают рядами костные клетки; иногда, впрочем, некоторые из них обнаруживают и в толще самой пластинки. Полости как отпечатки этих мно- гоотростчатых клеток заметны на поперечном распиле в виде паучков [h).

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Костные пластинки имеют форму трубок неодинакового диаметра,' как бы вложенных одна в другую и размещающихся вокруг каждого сосудистого канала в количестве-от 4 до 24. Система таких пластинок вместе с центральным сосудистым каналом называется остеоном {С). Густота расположения остеонов зависит от местоположения кости в скелете и от падающей на неё физической нагрузки (Н. Ф. Богдашев).

Направление хода пучочков волокнистого вещества в разных пластинках остеона неодинаково: в одних пластинках пучочки идут приблизительно циркулярно по отношению к каналу, а в соседних, наоборот, более продольно, в следующих—опять циркулярно и т. д. В общем же коллагенвые волокна одной пластинки лежат перпендикулярно к волокнам, другой и" тем самым создают прочные волокнистые скрепы кости. В самых наружных пластинках остеона такой правильности хода волокон уже не наблюдается. Между остеонами лежат ещё системы промежуточных пластинок. В период развития они также были круговыми системами, цикл формирования которых был прерван впоследствии вновь развившимися остеонами; в силу этого они производят впечатление обрезков круга и самостоятельных сосудистых каналов уже не имеют.

Наконец, лод надкостницей, т. е. снаружи стенки кости, и у костномозговой полости, т. е. у внутренней поверхности кости, находятся самостоятельные системы кругов-костных пластинок, охватывающих трубчатую кость полным кольцом. Первые из них сильно развиты и получают название наружных общих, а вторые—внутренних общих, или генеральных, костных пластинок (а, Ь). ^

В компактном веществе плоских костей сосудистые каналы обычно расходятся лучами во все стороны от какого-либо определённого места, а в компактном веществе коротких костей проходят в различных направлениях без какой-либо закономерности.

Губчатое вещество кости состоит из различного диаметра костных перекладин; лишь

наиболее толстые из них имеют свои остеоны, а в тонких костные пластивки располо

жены параллельно поверхности перекладин. /

7. Развитие костей. В ранний период онтогенеза скелет представлен молодой соединительной тканью—мезенхимой, которая в скелете туловища и конечностей, а отчасти и черена затем замещается хрящевой тканью. Костеоб-разовательный процесс начинается с того,что в определённых участках мезен-химного или хрящевого скелета появляются остеобласты, которые вырабатывают костное вещество и образуют очаги окостенения. Одни кости развиваются непосредственно в мезенхиме и называются поэтому первичными, или покровными. По такому способу окостеневают многие кости мозгового и почти все кости лицевого черепа, а также диетальные участки концевых фаланг пальцев. Очаги окостенения в первичных костях состоят из костных перекладин, формирующих губчатое вещество. Впоследствии оно замыкается с поверхности слоем компактного вещества.

Однако большинство костей скелета возникает путём замещения хряща. Такие кости называются поэтому вторичными, или замещающими. В зависимости от места образования костной ткани различают внутрихрящевое, или энхондральное, окостенение и п е р и х о н-дральное окостенение, при котором костная ткань появляется на поверхности хряща. В длинных костях окостенение начинается в средней части диафиза. Здесь под надхрящницей (будущей надкостницей) появляются остеобласты, вырабатывающие костную ткань, которая в виде ободка (манжетки) охватывает диафиз (рис. 20— 1, а). Отсюда остеобласты вместе с кровеносными сосудами внедряются в глубину хряща, где и начинается энхондральное окостенение, приводящее к образованию губчатого вещества (Ь). Так закладывается диафизарный очаг окостенения.

В дальнейшем на поверхности диафиза откладываются всё новые и новые наслоения периостальной кости. На поперечном распиле диафиза такие слои напоминают годичные кольца дерева (рис. 21). Таким путем обеспечивается рост кости в толщину. По мере того как весь хрящ в области диафиза замещается костной тканью и с поверхности продолжают наращиваться новые слои кости, внутри в средней трети диафиза начинается разрзгшенив-и рассасывание (резорбция) губчатого вещества энхондральной кости,, на месте которого возникает полость, заполненная костным мозгом

СТРОЕНИЕ КОСТИ КАК ОРГАНА

з(рис. 20— 5, б, 7 — с). Наличие костномозговой полости во многих длинных костях и послужило поводом называть их трубчатыми.

|

| Рис. 20. Развитие трубчатой кости. I —хрящевой зачаток будущей кости с началом пери-хондрнльного (а) окостенения на диафизе; 2—дальнейшее его (<?) развитие; 5—начало энхондральяого (о) окостенения в диафизе; '4 —значительная стенкакомпактного (<J)вещества в результате продолжающегося перихондрального окостенения; энхондральное окостенение (Ь) захватило также значительный участок диафиза; 6 —-указанные процессы продолжаются дальше,но уже в деетредиафиза появляется полость (с), а на эпифизах появляются самостоятельные точки (ft) энхондрального окостенения; 6 —картина дальнейшего развития указанных частейпродолжается, и на месте увеличивающегося окостенения верхнего эпифиза и диафиза остаётся небольшая (в) полоскахряща, клетки которого, усиленно размножаясь, дают росткости в длину; 7 —на диафизе (/) исчезла прослойка, указанная на фигуре 6 (е), т. е.рост вдлину окончился, в концы остаются навсегда покрытыми суставным хрящом (j); с —костная полость. |

Суставные концы длинных костей вначале состоят из хряща. Очаги окостенения (h) в них появляются значительно позднее, чем в диафизах..Они называются эпифизами. Окостенение эпифизов совершается по анхонд-ральному типу. Эпифизы состоят из губчатого вещества, одетого лишь с поверхности тонким слоем компактного вещества. Замещая хрящ, эпифизарный очаг окостенения сближается с костным концом диафиза — м е т а-ф и з о м; но прослойка хряща, отделяющая эпифиз от метафиза (метаэпи-ф и з а р н ы й х р я щ) (6, е), несмотря на постоянное разрушение и замещение вновь образующейся костной тканью со стороны метафиза, сохраняется (благодаря усиленному размножению хрящевых клеток) в течение длительного срока. Этим обеспечивается рост кости в длину. Однако размножение хрящевых клеток в метаэпи-физарной зоне со временем замедляется и, наконец, прекращается полностью, и тогда вся зона окончательно заменяется костной тканью. Эпифиз при этом срастается с диафизом, возникает синостоз, и продольный рост кости становится невозможным, Появление синостозов указывает на наступление физической зрелости животного.

|

|

|

А ВС

Рис. 21. Поперечные шлифы средней трети бедренной [А), большеберпрвой [В) и плюсневых костей {С) плода лошади в воарасте 7,5 месяца.

Толщина шлифов равна 1 мм. Увеличено в 2,5 раза. Концентрические наслоения периостальной кости образуют почти всю толщу стенки диафиза. Костномозговая полость возникает путём резорбции внутренних участков кости, что хорошо заметно на 3-й плюсневой кости (по Г. Г. Воккец).

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Многие отростки костей, служащие местом прикрепления связок и мышц,. также развиваются за счёт особых энхондральных очагов окостенения. Такие очаги называются апофизами.

В коротких костях окостенение также начинается по энхондральному типу, к которому лишь впоследствии присоединяется перихондральное окостенение. За счёт последнего поверхность коротких костей покрывается тонким замыкающим слоем компактного вещества (Г. Г. Воккен).

В течение жизни животного каждая кость, благодаря деятельности упомянутых выше костеразрушителей и костеобразователей, обладает возможностью перестраиваться до законам механики, отвечая на изменяющиеся условия сжатия и растяжения.

Таким образом, даже на одной и той же кости можно установить различия в её величине (в период роста), различия внутренней структуры, различия в мелких деталях наружного рельефа (отростки, бугорки, желоба и пр.); более или менее сохраняется лишь общий план строения кости.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОЕДИНЕНИЯХ КОСТЕЙ

Способы соединения частей скелета между собой очень разнообразны, не менее разнообразна и форма соединяющихся поверхностей. Это анатомическое разнообразие находится в тесной связи с потребностью или в прочности и неподвижности, или, наоборот, в лёгкой подвижности соединённых одна с другой костей, т. е. анатомическое разнообразие связано с физиологическими потребностями, которые следует иметь всегда в виду при рассмотрении соединений.

С анатомической стороны все соединения костей можно подразделить- на сращения и суставы.

СРАЩЕНИЯ

Сращения—synarthrosis—характеризуются тем, что между соседними костями в качестве их связи располагается или соединительная, или хрящевая ткань. С функциональной точки зрения сращения могут быть или вовсе неподвижными, или же сравнительно мало подвижными, причём в течение индивидуального развития и жизни взрослого животного слабо подвижные сращения очень часто переходят в абсолютно неподвижные. Этот процесс анатомически выражается во всё большем и большем уменьшении промежуточной межкостной массы и полной её замене костной тканью. Этот заключительный способ скрепления и называется костным соединением— синостозом.

1. Соединительнотканное соединение—syndesmosis—выражается связью одного компонента скелета с другим через посредство соединительной ткани. Например, соединение друг с другом диафизов лучевой и локтевой костей в предплечье человека осуществлено при посредстве сравнительно широкой межкостной мембраны (membrana interossea). Здесь подвижность лучевой кости около локтевой значительная. Те же кости у собак связаны уже более короткими пучками соединительной ткани, и подвижность сравнительно мала. У свиней пучки связи между указанными костями очень короткие, и кости становятся неподвижными одна в отношении другой, а под старость они даже срастаются посредством костной ткани. У жвачных ж лошадей указанные кости предплечья срастаются в одно целое костное соединен и е—synostosis.

Некоторое видоизменение того же способа соединения имеет место между покровными костями черепа. Эта модификация соединительнотканной связи называется швом—sutura. Швы, в зависимости от формы соприкасающихся краёв костей, в свою очередь, подразделяются на:

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ

|

а) чешуйчатый шов—sutura squamosa (рис. 22— В), —где поверхности;

соприкосновения наложенных один на другой краёв костей имеют костные

чешуйки, вправленные в соответствующие углубления (соединение чешу из

височной кости с теменной). Как видоизменение чешуйчатого шва известен

листообразный шов, при котором поверхности соприкосновения.,

наложенных одна на другую костей имеют

форму листочков,входящих в щелеобразные

углубления;

б) зубчатый шов—sutura serrata (A), —

при котором края костей не налегают один

на другой, а, подходя один к другому, вре

зываются различной формы зубчиками в со

ответствующие углубления.

Все эти виды швов представляют неподвижные соединения и с возрастом окостеневают

| Рис. 22. Схема швов на местах» соединения плоских костей. А —зубчатый шов; Л —чешуйчат1>>4> шов; а— губчатое вещество (diplte). между компактными листочкам» плоской кости. |

2. Хрящевое соединени

|

|

|