|

Методика оценки кредитоспособности юридического лица, используемая Сбербанком РФ и его филиалами.

|

|

|

|

Для определения кредитоспособности заемщика проводиться количественный (оценка финансового состояния) и качественный анализ рисков.

Целью проведения анализа рисков является определение возможности размера и условий предоставления кредита.

Оценка финансового состояния заемщика производиться с учетом тенденций в изменении финансового состояния и факторов влияющих на эти изменения.

С этой целью необходимо проанализировать динамику оценочных показателей структуру статей баланса качество активов основные направления хозяйственно-финансовой политики предприятия.[1]

При расчете показателей (коэффициентов) используется принцип осторожности, то есть пересчет статей баланса в сторону уменьшения на основании экспертной оценки. Также стоит отметить, что данный метод использует некоторые показатели, параллельно применяемые в оценке класса заёмщика в банках других стран (в частности США). Это говорит о том, что Сбербанк России в своей работе широко использует зарекомендовавший себя зарубежный опыт и адаптирует его под реалии современного казахстанского рынка кредитных услуг.

Для оценки финансового состояния используются три группы оценочных показателей:

коэффициенты ликвидности;

коэффициент наличия собственных средств;

показатели оборачиваемости и рентабельности.

I. Коэффициенты ликвидности.

Позволяют проанализировать способность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам. В результате расчета устанавливается степень обеспеченности предприятия оборотными средствами для расчетов с кредиторами по текущим операциям.

1.1 Коэффициент абсолютной ликвидности – К1 является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия и показывает какая часть краткосрочных долговых обязательств может быть при необходимости погашена за счет имеющихся денежных средств, средств на депозитных счетах и высоколиквидных краткосрочных ценных бумаг. К1 определяется следующим образом:

|

|

|

(8)

(8)

При расчете коэффициента по строке 250 баланса «Краткосрочные финансовые вложения» учитываются только государственные ценные бумаги, ценные бумаги Сбербанка России и средства на депозитных счетах. При отсутствии соответствующей информации строка 250 при расчете К1 не учитывается.

1.2 Промежуточный коэффициент покрытия (коэффициент быстрой ликвидности) – К2 характеризует способность предприятия оперативно высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить долговые обязательства. К2 определяется следующим образом:

Для расчета этого коэффициента предварительно производится оценка групп статей «краткосрочные финансовые вложения» и «дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)». Указанные статьи уменьшаются на сумму финансовых вложений в неликвидные корпоративные бумаги и неплатежеспособные предприятия и сумму безнадежной дебиторской задолженности соответственно.

1.3 Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) – К3 дает общую оценку ликвидности предприятия, в расчет которого в числителе включаются все оборотные активы, в том числе и материальные (итог раздела II баланса):

Для расчета К3 предварительно корректируются «дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)», «запасы» и «прочие оборотные активы» на сумму соответственно безнадежной дебиторской задолженности, неликвидных и труднореализуемых запасов.

2. Коэффициент наличия собственных средств К4 показывает долю собственных средств предприятия в общем объеме средств предприятия и определяется как отношение собственных средств ко всей сумме средств предприятия:

|

|

|

3. Для оценки кредитоспособности юридических лиц также используются показатели оборачиваемости и рентабельности

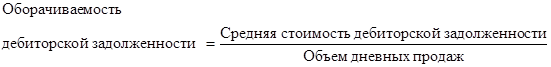

Оборачиваемость разных элементов оборотных активов и кредиторской задолженности рассчитывается в днях исходя из объема дневных продаж (однодневной выручки от реализации).

Объем дневных продаж рассчитывается делением выручки от реализации на число дней в периоде (90, 180, 270 или 360).

Средние (за период) величины оборотных активов и кредиторской задолженности рассчитываются как суммы половин величин на начальную и конечную даты периода и полных величин на промежуточные даты, деленные на число слагаемых, уменьшенное на 1.

(14)

(14)

Аналогично могут быть рассчитаны показатели оборачиваемости других элементов оборотных активов (готовой продукции, незавершенного производства, сырья и материалов) и кредиторской задолженности.

Показатели рентабельности определяются в процентах или долях.

Рентабельность продукции (или рентабельность продаж) К5:

(15)

(15)

Рентабельность деятельности предприятия К6:

(16)

(16)

Основными оценочными показателями являются коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 и К6. Другие показатели оборачиваемости и рентабельности используются для общей характеристики и рассматриваются как дополнительные к первым шести показателям.

Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в присвоении категории по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными достаточными. Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами.

Таблица 4 - Разбивка показателей на категории в зависимости от их

фактических значений.

| Коэффициенты | 1категория | 2категория | 3 категория |

| К1 | 0,1 и выше | 0,05 - 0,1 | менее 0,05 |

| К2 | 0,8 и выше | 0,5 - 0,8 | менее 0,5 |

| К3 | 1,5 и выше | 1,0 - 1,5 | менее 1,0 |

| К4 кроме торговли и лизинговых компаний | 0,4 и выше | 0,25 - 0,4 | менее 0,25 |

| К4 для торговли и лизинговых компаний | 0,25 и выше | 0,15 -0,25 | менее 0,15 |

| К5 | 0,10 и выше | менее 0,10 | нерентаб. |

| К6 | 0,06 и выше | менее 0,06 | нерентаб. |

|

|

|

Таблица 5 - Расчета суммы баллов

| Показатель | Фактическое значение | Категория | Вес показателя | Расчет суммы баллов |

| К1 | 1 | 0,05 | ||

| К2 | 2 | 0,10 | ||

| К3 | 1 | 0,40 | ||

| К4 | 1 | 0,20 | ||

| К5 | 1 | 0,15 | ||

| К6 | 1 | 0,10 | ||

| Итого | х | х | 1 |

Формула расчета суммы баллов S имеет вид:

S = 0,05 *

Категория К1 + 0,10 * Категория К2 + 0,40 * Категория К3 +

+ 0,20 * Категория К4 + 0,15 * Категория К5 + 0,10 * Категория К6.

Значение S наряду с другими факторами используется для определения класса кредитоспособности заемщика.

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и рентабельность) не устанавливаются оптимальные или критические значения ввиду большой зависимости этих значений от специфики предприятия, отраслевой принадлежности и других конкретных условий. Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, на сравнении этих значений в динамике.

Далее проводится качественный анализ, основанный на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого анализа используются сведения, представленные заемщиком, подразделением безопасности и информация базы данных. На этом этапе оцениваются риски:

отраслевые – состояние рынка по отрасли, тенденции в развитии конкуренции, значимость предприятия в масштабах региона, риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков;

акционерные – риск передела акционерного капитала, согласованность позиций крупных акционеров;

регулирования деятельности предприятия – внешняя финансовая структура, формальное и неформальное регулирование деятельности, лицензирование деятельности, льготы и риски их отмены, риски штрафов и санкций, возможность изменения в законодательной и нормативной базе;

производственные и управленческие – технологический уровень производства, риски снабженческой инфраструктуры, риски, связанные с банками, в которых открыты счета, деловая репутация, качество управления (квалификация, устойчивость положения руководства, адаптивность к новым методам управления и технологиям, влиятельность в деловых и финансовых кругах).

|

|

|

Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение рейтинга заемщика. Для этого устанавливается 3 класса кредитоспособности:

первоклассные заемщики - кредитование которых не вызывает сомнений;

второго класса - кредитование требует взвешенного подхода;

третьего класса - кредитование связано с повышенным риском.

Класс кредитоспособности определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков.

Сумма баллов S влияет на класс кредитоспособности следующим образом:

1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном для 1-го класса кредитоспособности (данное положение не распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой их деятельности, например: сезонностью).

2 класс кредитоспособности: значение S находится в диапазоне от 1,25 (не включительно) до 2,35 (включительно) Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не ниже чем для 2-го класса кредитоспособности (данное положение не распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой их деятельности, например: сезонностью).

3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.

Далее определенный таким образом предварительный класс кредитоспособности корректируется с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки. При отрицательном влиянии этих факторов класс кредитоспособности может быть снижен на один класс.

Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, на сравнении их значений в динамике. Перечисленные финансовые коэффициенты могут рассчитываться на основе фактических отчетных данных или прогнозных величин на планируемый период.

При стабильной экономике или относительно стабильном положении клиента оценка его кредитоспособности в будущем может опираться на фактические характеристики в прошлые периоды.

В условиях экономической нестабильности, высоких темпов инфляции фактические показатели за прошлые периоды не могут являться единственной базой оценки способности клиента погасить свои обязательства, включая ссуды банка, в будущем. В этом случае должны использоваться либо прогнозные данные для расчета названных коэффициентов, либо рассматриваемый способ оценки предприятия дополнится другими. К последнему можно отнести анализ делового риска в момент выдачи ссуды и оценку менеджмента.

|

|

|

При выдаче ссуд на относительно длительные сроки (год и более) также необходимо получение от клиента, кроме отчета за прошлые периоды, прогнозного баланса, прогноза доходов, расходов и прибыли на предстоящий период, соответствующий периоду выдачи ссуды. Прогноз обычно основывается на планировании темпов роста (снижения) выручки от реализации и детально обосновывается клиентом.

Оценивая кредитоспособность, необходимо учитывать предстоящие изменения конъюнктуры, в том числе наличие реальных условий поступления средств заемщику от реализации продукции, принимать во внимание возможность реализации с учетом намеченного уровня цен и предстоящих изменений платежеспособного спроса на соответствующие виды продукции.

Если текущая кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений, а прогнозная кредитоспособность подтверждается положительными тенденциями оборачиваемости ресурсов и рентабельности его деятельности, а расчетный баланс к моменту погашения кредита и уплаты процентов имеет активное сальдо, то можно говорить о заключении кредитного договора с минимальным кредитным риском.

В ситуации, когда полученные результаты свидетельствуют о разнонаправленных процессах в экономике и финансах заемщика, ранжируют балансовые элементы кредитоспособности и отдают предпочтение не наличию обеспечения по ссуде, а способности заемщика получать доход; не платежеспособности в момент обращения в банк за ссудой, а финансовой устойчивости заемщика в целом.

|

|

|