|

Структурные элементы культуры.

|

|

|

|

3 подхода:

1) По соотношению универсальных и специфических характеристик:

Культура

Специализирования:

(1) Культурные аспекты социальной организации (политическая культура, правовая,...)

(2) Социально значимые знания (религия, философия, наука)

(3) Каналы трансляции социального опыта (образование, СМИ)

Обыденная:

(1) Культурные аспекты социальной организации (домашнее хозяйство)

(2) Социально значимые знания (повседневные знания, приметы, стериотипы)

(3) Каналы трансляции социального опыта (слухи и сплетни)

2) С точки зрения характеристик уровня и особенностей развития культуры:

(1) Готовые продукты материальной и духовной деятельности

(2) Умения использовать готовые продукты материальной и духовной деятельности

(3) Творческая деятельность субъектов; способы и приёмы создания новой культурной продукции

(4) Тип личности, характерный для данного общества

(5) Язык

(6) Невербальные средства коммуникации

3) С точки зрения уровней и способов бытия культуры (Ночной социолог одобряет и подсказывает «4 +1»)

Культура:

(1) Ценности (материальные и духовные);

(2) Нормы;

(3) Знания;

(4) Социальные образцы (патерны);

(5) Знаки (+1);

Типы знаков:

Типология Пирса:

Иконы Индексы Символы

(знаки, отображаемые (часть – целое) (приписанная,

объект наиболее точно) условная связь)

Картина «Печенье и Павел»

Типы культуры:

1) В зависимости от типа формации / цивилизации (античная культура, средневековая);

2) По носителю: личностная культура, социально-групповая (классовая, этническая), системная (общество в целом);

3) По видам: материальная и духовная (деление весьма условное; к примеру книга – материальна, но содержание – духовное);

|

|

|

4) По характеру: религиозная и светская;

5) Типология культурных сверх систем Петерима Сорокина

Идеоциональная Чувственная Идеалистическая

6) По функциональной роли: повседневная и высокая (специализированная, т.к. создана специалистами)

7) По происхождению и объекту воздействия:

народная (фолклёр) элитарная (верхушка общества) массовая

8) По месту и роли в общественной жизни:

доминирующая культура общества субкультура

Субкультура – это культура определённой социальной группы (этнической, профессиональной,...)

Контркультура – субкультура, противоречущая доминирующей культуре.

Антикультура – то, что только разрушает культуру (спорный вопрос, разве что ядерная бомба, которая является предметом культуры, но несёт только разрушение)

Закономерность развития культуры:

1) Сушествует взаимосвязь культуры и системы воспроизводства материальной жизни. Материальные условия общественной жизни в конечном счёте определяют содержание культуры.

2) Влияние культуры на социально-экономические процессы.

3) Неравномерность и противоречивость в развитие культуры (у разных слоёв разный доступ к культурным ценностям)

Социальные функции культуры:

1) Адаптивная;

2) Социализационная;

3) Нормативная (регулятивная);

4) Семиотическая (знаковая);

5) Коммуникативная;

6) Интегративная;

7) Эстетическая;

8) Ценностно-ориентационная;

9) Идентификационная;

10) Мировоззренческая;

11) Познавательная;

12) Рекреативная (восстановительная);

13) Образовательно-воспитательная;

14) Творческая (гуманитарная);

15) Информационная;

16) Накопление и трансляция социального опыта. 20.10.11

Модель Моля (распространения культурной продукции):

Творческая личность (создатель культурной продукции)

Малая группа поддержки (первичные потребители)

Культура масс

Каналлы:

1) Межличностное общение;

2) Средства массовой коммуникации.

|

|

|

VI] Общественное мнение (ОМ) как феномен

1) Понятие «объект», «субъект» и «выразитель общественного мнения»;

2) Признаки общественного мнения;

3) Особенности формирования и социологического изучения общественного мнения

Мнение – оценочные суждения людей (выражения отношения к чему/кому –либо).

ОМ формируется по общезначимым вопросам и возникает в связи с расхождением взглядов людей по интересующим их вопросам (где хранить деньги: в банке или в Банке?)

Объекты ОМ – факты, события, явления общественной жизни, социально-значимые и интересующие факты.

Субъекты ОМ – устойчивая общность людей, которой изначально принадлежит данное мнение, с точки зрения интересов которой оно высказывается.

Выразитель ОМ – любое объединение людей, выступающее его носителем, в том числе и инициатором его формирования.

Главный выразитель ОМ – общественность или доминирующее большинство.

Признаки ОМ:

1) ОМ всегда выражает отношение людей к вопросам общественной жизни;

2) ОМ формируется по общезначимым вопросам и

возникает в связи с расхождением взглядов людей по данным вопросам;

3) Публичность и широкая социальная распространенность ОМ;

4) Множественность компонентов ОМ:

1. Сочетание в ОМ знаний и заблуждений, верований и идеологических установок, социальных мифов и стереотипов и всякого другого...;

2. Наличие В ОМ рациональных и иррациональных компонентов (инстинкты, влечения);

3. Сочетание в ОМ рациональных, эмоциональных и волевых компонентов;

4. ОМ – духовно-практическое образование (практические действия и побуждения);

5. Внутреннее единство ОМ как мнения доминирующего большинства;

6. Подвижность и изменчивость ОМ.

Формирование ОМ.

Формирование ОМ происходит как стихийно, так и сознательно (СМИ, политтехнологии,...).

Движущие силы (причины) формирования ОМ:

1) Массовые потребности (осознанное желание людей достичь определённого уровня жизни и развития)

2) Массовые интересы

3) Массовые ценностные ориентации

Интересы и ценностные ориентации выражают направленность сознания и действий людей на определённые социально-значимые объекты действительности.

Изначальный субъект ОМ – социально-значимая общность / группа, располагающая необходимыми ресурсами для внедрения своего мнения в массовое сознание.

|

|

|

Каналы формирования ОМ:

1) СМИ;

2) Межличностное общение

Сущность деятельности СМИ – внедрение в массовое сознание оценок актуальных событий, явлений и процессов, с точки зрения социальных субъектов, контролирующих СМИ.

Функции (на случай, если Ночной Социолог захочет крови):

1) Информационная;

2) Коммуникативная;

3) Социализационная;

4) Рекреативная;

5) Развлекательная;

6) Просветительская;

7) и т.п.

В рамках межличностного общения важную роль играют слухи и сплетни.

Слух – это информативное сообщение, основу которого составляют правдивые или ложные сведения о реальных или вымышленных объектах действительности.

Источник формирования слухов – неудовлетворенный интерес людей к какой-либо социально-значимой проблематике в сочетании с дефицитом надёжной достоверной информации.

Типы слухов:

1) Правдоподобные и Неправдоподобные;

2) Стихийные и Целенаправленно-создаваемые;

3) Предупреждающие и Провокационные;

4) Слухи-желания и Слухи-пугало;

5) Агрессивные (стимулирующие к агрессии).

Главный метод изучения ОМ – опрос ОМ.

27.10.11

VII] Социальный контроль в механизме регуляции социального поведения.

1) Понятия функции и элементы системы социального поведения;

2) Ценности, нормы и социальные санкции;

3) Девиантное (отклоняющееся) поведения.

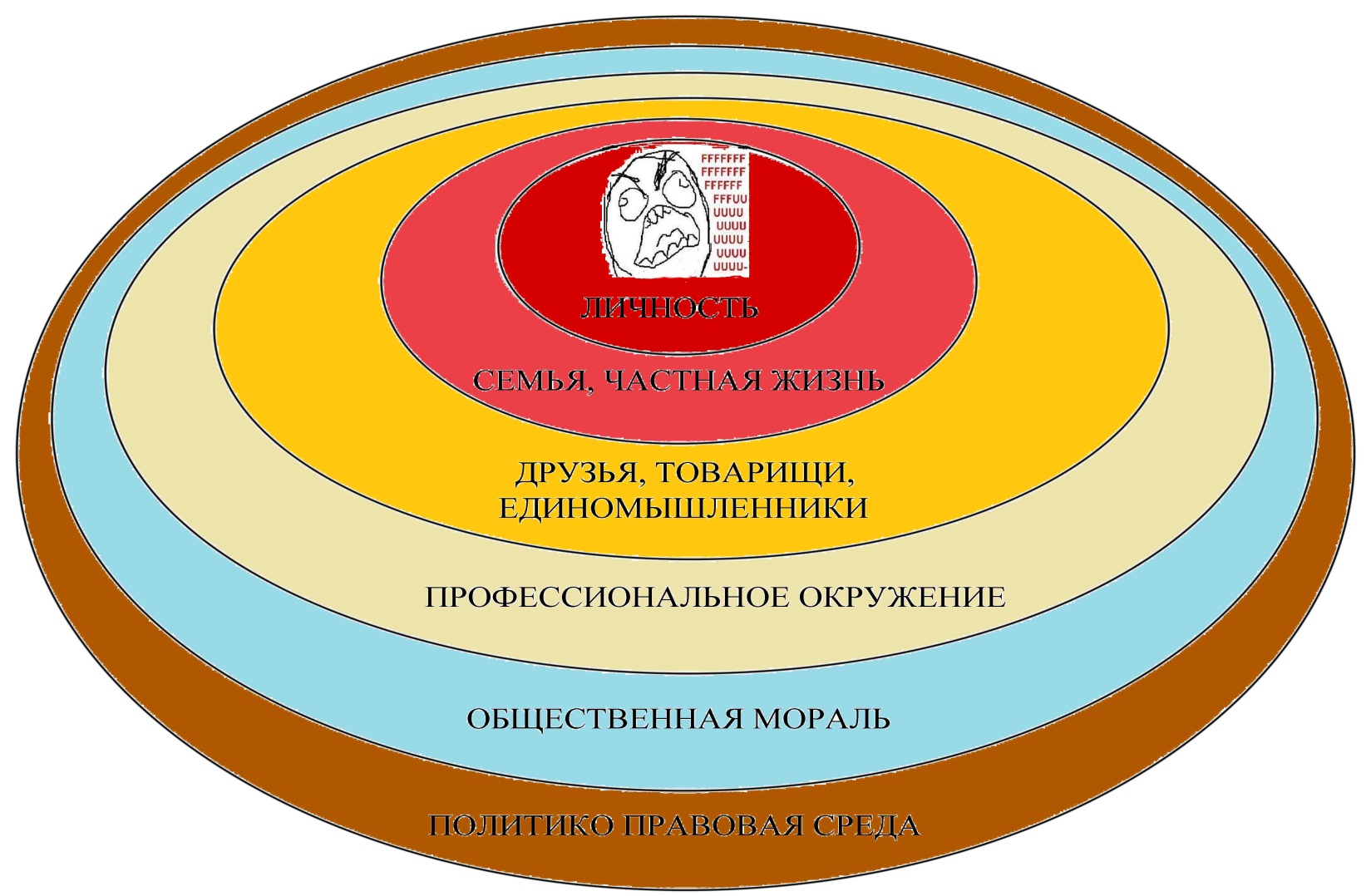

Уровни социального окружения по Питеру Бергеру

«Жить в обществе и быть свободным от общества НЕЛЬЗЯ!» Ленин

Социальный Контроль (СК):

1) СК – способ саморегуляции социальной системы, обеспечивающий упорядоченное взаимодействие составляющих её элементов по средствам нормативного (в том числе правового) регулирования.

2) СК – совокупность средств и механизмов регуляции поведения членов общества

{понятие «СК» ввёл предположительно Тард (фр.)}

СК – элемент более общей системы регулирующих воздействий на индивида со стороны общества.

Направленность и содержания СК зависят от исторически обусловленных социально-экономических, политических, идеологических, моральных и других социокультурных характеристик данной социальной системы.

|

|

|

Черты СК:

1) Упорядоченность;

2) Формализованность;

3) Категоричность требований, предъявляемых к субъекту;

4) Нормативность;

5) Обеспеченность их санкциями (формальными и неформальными)

Функции СК:

1) Регулятивная (это же ОЧЕВИДНО);

2) Стабилизирующая (стабильность + порядок);

3) Охранительная;

4) Социализационная;

5) Коммуникационная;

6) Семиотическая (знаковая);

7) Накопление и трансляция социального опыта.

Система СК использует социальные нормы, которые находят отражение в идеологии, филосовско-этических воззрениях и различных формах художественного творчества (к примеру в сказках).

Система СК (вопрос на «5»):

Объект (что контролируется, т.е. Субъект (кто контролирует, т.е. социум + конкретные

социальное поведение и социальные действия) представители социума, наделённые полномочиями, т.е.

агенты социального контроля)

Интерактивная матрица:

Индивид Социум (он же социальная система, он же социально-структурное образование)

1) Индивидуальные действия, акты познавательного характера;

2) Социальная шкала оценок, являющаяся производной от системы

ценностей, жизненных интересов, устремлений и идеалов социума;

3) Категоризация индивидуального акта со стороны социума социальное восприятие

(отнесение его к категории одобряемого/порицаемого);

4) Общественное самосознание и самооценка (в том числе оценка

социума ситуаций, в которых он действует);

5) Социальные действия;

6) Индивидуальная шкала оценок, являющаяся производной от системы ценностей, жизненных интересов, устремлений и идеалов индивида;

7) Самокатегоризация индивида (что он сам о себе думает);

8) Индивидуальное самосознание / самооценка.

От характера индивидуального самосознания зависят последующие идивидуальные действия, являющиеся реакцией на социальные действия.

Вся система регуляции социального поведения основывается на 3х китах:

Ценности, Нормы и Социальные санкции.

Ценность (вообще) – способность какого-либо объекта действительности удовлетворять определённую потребность субъекта.

Социальные ценности – это значимые компоненты СК, принципиально-важные для группового или социального сознания.

Типы ценностей:

1) Материальные и Духовные;

2) Личностные, Социально-групповые и Общественные;

3) Терминальные (ценности-цели) и Инструментальные (ценности-средства).

Социальные нормы – это правила и стандарты поведения субъектов в определённых ситуациях (меры должного поведения).

Типы норм:

1) (по сферам общественной жизни) правовые, политические, морально-этические, эстетические,...;

|

|

|

2) Формальные и неформальные;

3) Нормы-запреты, нормы-рамки и нормы-идеалы.

Социальные санкции – это мера воздействия (реакция) социума на поведение его членов, отклоняющееся в позитивном или негативном смысле от принятых в данном социуме норм.

Типы социальных санкций:

1) Формальные и неформальные;

2) Позитивные и негативные;

3) Физические, экономические и символические.

Дивиантное поведение – это форма социального поведения, несоответствующая официально-признанным или фактически сложившимся нормам

Делинквентное поведение – это противоправное поведение (антисоциальное поведение)

Типы социальных отклонений:

1) Первичные и вторичные;

2) Позитивные и негативные;

3) Индивидуальные и групповые;

4) Культурные и психические.

03.11.11

Социальные отклонения:

Позитивные Негативные

Героизм, самопожертвование, сдача крови Преступность, благотворительность, творчество алкоголизм, сквернословие,...

Творчество – создание чего-то нового (новаторство) преодоление существующих норм и типов деятельности.

Эксперимент, проламывающий брешь (он же Гарфинкелинг)

Пример №1:

В магазине к даме с наполненной тележкой подходит социолог с пустой тележкой и, не говоря ни слова, начинает перекладывать продукты из её тележки в свою. Дама, после первоначального шока, начинает возмущаться, на что социолог невозмутимо отвечает, что в её тележке именно тот набор продуктов, что ЕМУ нужен, а времени на обход всего магазина у НЕГО нет. К тому же она без проблем наберёт себе эти продукты заново, она же не купила их.

P.S. этого социолога больше никто не видел.

Пример №2:

Один известный советский диктор имел свой коронный приём: когда к нему подходили поздороваться и говорили что-либо похожее на «... Как мы рады вас видеть!...» от он громогласно отвечал: «ПЛЕВАЛ Я НА ВАШУ РАДОСТЬ!», после чего делал краткую паузу и продолжал: «Ибо ваша радость ничто, по сравнению с тем чувством безграничного счастья, которое я испытываю при виде вас!»

Идея – люди в крайней степени консервативны и зависят от принятых норм, отсутствие которых в какой-либо ситуации ведёт к дискомфорту.

VIII] Социальные институты (СИ) и их роль в общественной жизни.

1) Понятия и признаки СИ;

2) Типы СИ;

3) Жизненный цикл СИ;

4) Явные и неявные (латентные) функции СИ.

СИ – это устойчивая система социальных связей и отношений, ориентированная на удовлетворение базовых потребностей общества, обладающая легетивной силой и регулируемая социальными нормами.

СИ – совокупность функционально-нормативных основ жизнедеятельности людей, имеющая законодательные рамки и организационные реформы.

Понятие СИ ввёл Геберт Спенсер (ьудет такой вопрос).

2 подхода:

1) Структурно-функциональный

рассматривать СИ как некоторое структурное образование с внутренним устройством

2) Статусно-ролевой

важно - не структуры, а люди!

Признаки СИ:

Внутренние: Внешние:

1) Наличие ценностей и идей; 1) Объективность существования СИ

2) Наличие стандартов и образцов поведения; 2) Принудительность функционирования СИ

3) Наличие кодексов и уставов. 3) Моральный авторитет и легетивность

4) Наличие физических объектов и сооружения 4) Историчность СИ

5) Наличие символов и знаков

Условия возникновения СИ-ов:

1) Наличие в обществе социально-значимой потребности и осознание её членами общества;

2) Наличие в обществе операциональных средств для удовлетворения потребности;

3) Наличие необходимых ресурсов;

4) Формирование особой культурной среды, обеспечивющей саморазвитие СИ.

Система СИ (институциональная структура общества)

Вся совокупность существующих в обществе СИ, обеспечивающих социальный порядок, стабильность и развитие.

1) Институты семьи и брака;

2) Политические СИ (государство, право,...);

3) Экономические институты (производство, банки,...);

4) Образование и культура (Кино, Театр, СМИ, Наука, Спорт,...);

5) Военный СИ (лет 10 назат относили к политическим СИ, но потом появился генерал ФСБ, который в академии наук защищал диссер по СИ, в котором предложил выделить военный институт отдельно);

6) Институты социальной сферы (здравоохранение и пенсионная сфера);

7) Религия;

Общество, в ходе своего развития, проходит процесс институционализации.

Жизненный цикл СИ:

I] Зарождение (формирование) СИ

Ленски – основные потребности в формирование:

1) Потребность в коммуникации;

2) Потребность в производстве и рапределении материальных благ;

3) Потребность в социальном контроле;

4) Потребность в безопасности;

5) Потребность в регулировании социального неравенства;

6) Потребность в регулировании властных отношений.

II] Стадия эффективности;

III] Стадия формализации и бюрократизации;

IV] Стадия дезорганизации / дезодаптации.

Эволюция СИ в обществе характеризуется возрастанием их числа и усложнением выполняемых ими функций.

10.11.11

|

|

|