|

Переходный процесс при обрыве фазы в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности

|

|

|

|

Цель работы: изучить переходный процесс при обрыве фазы в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности.

Основные сведения

В трехфазных электрических цепях возможны поперечные и продольные несимметрии. К первым относятся несимметричные короткие замыкания, т.е. замыкания между какими-либо двумя фазами, а также между одной или двумя фазами и землей, ко вторым — несимметрии, обусловленные последовательно включенными в разные фазы элементами, обладающими сопротивлением, а также обрывами проводников одной или двух фаз.

В отличие от несимметричных коротких замыканий, которые быстро отключаются под действием релейной защиты, несимметричные режимы, вызванные продольной несимметрией, могут быть продолжительными (например, при обрыве провода воздушной линии электропередачи), что негативно влияет на электрические машины.

Все электрические машины проектируются для работы при симметричной нагрузке, когда токи во всех фазах одинаковы, поэтому допускают лишь небольшую несимметрию токов. Особенно нежелательны несимметричные режимы для турбогенераторов, что объясняется следующим. Магнитное поле, обусловленное током обратной последовательности якоря, индуктирует ЭДС двойной частоты не только в обмотке возбуждения, но и в массиве ротора. При столь высокой частоте магнитные потоки и вызванные ими токи не могут проникнуть глубоко в толщу ротора, поэтому все электромагнитные переходные процессы, связанные с наличием в машине обратно вращающегося магнитного поля, совершаются в тонком внешнем слое «бочки» и деталей ротора, что приводит к большим потерям энергии и нагреву поверхности ротора.

|

|

|

Еще более опасным является нагрев пазовых клиньев ротора. Если в основной части ротора токи двойной частоты направлены вдоль зубцов, т.е. параллельно оси ротора, то вблизи его торцов эти токи, образуя замкнутый контур, изменяют направление и пересекают поверхности соприкосновения пазовых клиньев с зубцами ротора. Сопротивление некоторых контактов может оказаться большим, чем остальных, поэтому энергия будет выделяться в основном в контактах с большим сопротивлением, что приведет к высоким местным нагревам пазовых клиньев, их размягчению и опасности «вытекания» из пазов под действием центробежных сил.

Выделение тепла на поверхности ротора вызывает также дополнительный нагрев обмотки возбуждения турбогенератора, что в ряде случаев приводит к необходимости снижать ток возбуждения и соответственно нагрузку генератора.

Сказанным, однако, не ограничивается отрицательное влияние токов обратной последовательности на синхронные генераторы. Как у турбогенераторов, так и у гидрогенераторов при несимметрии токов якоря одна из его фаз оказывается перегруженной. Например, при обрыве провода одной из фаз воздушной линии электропередачи и связи этой линии с генератором с помощью трансформатора, имеющего группу соединения обмоток Y0/A- ll, перегруженной оказывается фаза генератора, следующая по порядку за оборванной. Кроме этого, появление в якоре синхронного генератора тока обратной последовательности приводит к механическим вибрациям машины, что является следствием магнитной и электрической несимметрии ее ротора. Особенно существенно вибрации проявляются в гидрогенераторах.

Таким образом, задача расчета тока обратной последовательности при продольной несимметрии и выбора, мер по его уменьшению является весьма важной.

Для расчета продольных несимметричных режимов линейных трехфазных электрических цепей можно использовать следующие методы:

|

|

|

1) метод, при котором в систему уравнений, описывающих состояние соответствующей электрической цепи, входят действительные (полные) токи и напряжения фаз;

2) метод симметричных составляющих, который основан на представлении любой трехфазной системы величин (токов, напряжений и т.п.) в виде суммы в общем случае трех симметричных систем соответствующих величин, называемых симметричными составляющими системами данной несимметричной системы величин.

При расчетн токов и напряжений продольной несимметрии, вызванной обрывом одной или двух фаз трехфазной цепи и включением в эту цепь несимметричного элемента принимаются следующие исходные условия:

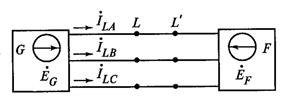

1) несимметрия возникает между двумя частями G и F расчетной схемы (рис. 6), причем индуктивные сопротивления всех элементов этой схемы известны, а их активные сопротивления незначительны и не учитываются;

2) обрыв фазы (фаз) или включение несимметричного элемента происходит между точками L и L' расстояние между которыми до появления продольной несимметрии бесконечно мало (т.е. сопротивление соответствующей части проводника можно принимать равным нулю);

3) расчетные токи положительны, если они направлены от части G к части расчетной схемы F ( т.е. EG > EF)

4) при возникновении продольной несимметрии имеются условия для циркуляции токов нулевой последовательности.

Рис. 6. Исходная расчётная схема

Все ЭДС самоиндукции, индуктируемые в цепи якоря синхронной машины магнитными полями, обусловленными токами прямой, обратной и нулевой последовательностей, целесообразно учитывать в виде взятых с обратным знаком падений напряжения от этих токов в соответствующих сопротивлениях, что позволяет ЭДС обратной и нулевой последовательностей принимать равными нулю. При этом симметричные составляющие падений напряжения в месте несимметрии связаны с симметричными составляющими токов соотношениями (они справедливы как для особой, так и для любой другой фазы):

где  — эквивалентные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей относительно места продольной несимметрии.

— эквивалентные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей относительно места продольной несимметрии.

|

|

|