|

Территориальная структура макроэкономических показателей

|

|

|

|

в инновационном сценарии (%)

| РФ как сумма регионов | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДВФО | |

| ВРП | |||||||||

| 2010 г. | 100,0 | 35,7 | 10,4 | 6,1 | 2,4 | 15,1 | 13,6 | 10,9 | 5,6 |

| 2015 г. | 100,0 | 35,7 | 10,6 | 6,4 | 2,3 | 14,8 | 13,7 | 10,7 | 5,8 |

| 2020 г. | 100,0 | 36,4 | 10,5 | 6,5 | 2,7 | 14,6 | 12,1 | 11,1 | 6,0 |

| 2025 г. | 100,0 | 36,5 | 10,5 | 6,7 | 2,8 | 14,4 | 11,7 | 11,1 | 6,2 |

| 2030 г. | 100,0 | 36,6 | 10,5 | 6,9 | 3,0 | 14,2 | 11,2 | 11,1 | 6,5 |

| Промышленное производство | |||||||||

| 2010 г. | 100,0 | 22,2 | 11,7 | 5,5 | 1,1 | 23,1 | 18,6 | 13,9 | 3,9 |

| 2015 г. | 100,0 | 23,0 | 11,9 | 5,6 | 1,1 | 23,3 | 17,1 | 14,0 | 4,0 |

| 2020 г. | 100,0 | 23,8 | 12,0 | 5,7 | 1,1 | 23,6 | 15,8 | 14,0 | 4,1 |

| 2025 г. | 100,0 | 24,3 | 12,0 | 5,7 | 1,2 | 23,9 | 14,9 | 13,9 | 4,1 |

| 2030 г. | 100,0 | 24,8 | 12,1 | 5,7 | 1,2 | 24,4 | 14,1 | 13,7 | 4,2 |

| Конечное потребление | |||||||||

| 2010 г. | 100,0 | 36,2 | 10,2 | 8,1 | 3,7 | 16,5 | 9,5 | 10,9 | 4,9 |

| 2015 г. | 100,0 | 36,7 | 10,6 | 8,2 | 3,7 | 15,6 | 9,3 | 10,9 | 4,8 |

| 2020 г. | 100,0 | 35,3 | 10,2 | 8,4 | 3,9 | 16,5 | 9,5 | 11,2 | 5,1 |

| 2025 г. | 100,0 | 34,9 | 10,2 | 8,5 | 4,0 | 16,5 | 9,5 | 11,2 | 5,2 |

| 2030 г. | 100,0 | 34,6 | 10,2 | 8,6 | 4,1 | 16,5 | 9,5 | 11,3 | 5,3 |

| Инвестиции в основной капитал | |||||||||

| 2010 г. | 100,0 | 22,5 | 12,5 | 9,5 | 3,4 | 15,8 | 17,0 | 10,6 | 8,6 |

| 2015 г. | 100,0 | 22,1 | 11,5 | 9,1 | 3,3 | 15,3 | 17,9 | 11,2 | 9,6 |

| 2020 г. | 100,0 | 20,7 | 13,0 | 9,4 | 3,7 | 16,2 | 15,7 | 12,0 | 9,3 |

| 2025 г. | 100,0 | 20,3 | 13,2 | 9,5 | 3,9 | 16,5 | 15,3 | 11,6 | 9,7 |

| 2030 г. | 100,0 | 19,8 | 13,4 | 9,6 | 4,0 | 16,8 | 15,0 | 11,2 | 10,2 |

Реализация инновационного сценария (вариант 2) возможна только при проведении активной инвестиционной политики. Предполагается, что среднегодовой темп роста инвестиций за период в целом составит 105,8%, при этом самыми высокими темпами будут расти инвестиции в экономику Дальневосточного (110%) и Уральского округов (108,6%), для поддержания роста которых необходима реализация высокозатратных проектов в добывающих и инфраструктурных отраслях.

Инновационный вариант является более капиталоемким, чем рассматриваемый ниже консервативный вариант, суммарный объем инвестиций для его реализации превышает соответствующий показатель энерго-сырьевого варианта примерно на 12%. Основной объем инвестиции направляется в Центральный, Приволжский, Уральский округа, в перспективе увеличиваются доли в суммарных инвестициях Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного округов, где предполагается создание новых центров экономического роста, обеспечивающих реализацию многополярной модели пространственного развития.

|

|

|

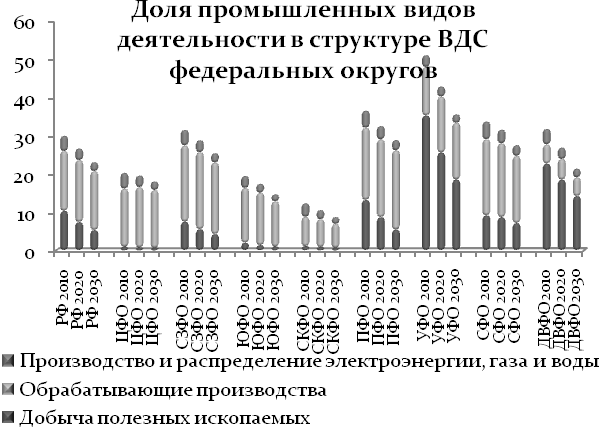

Сдвиги в отраслевой структуре производства добавленной стоимости определяются тенденциями, характеризующими переход к постиндустриальной экономике. В стране в целом и во всех федеральных округах снижается доля промышленных видов деятельности за счет роста доли сервисных секторов.

Темпы роста промышленности при реализации инновационного сценария оказываются достаточно высокими во всех регионах, средние по стране показатели промышленного роста не достигаются только в Уральском и Дальневосточном округах, что обусловлено более низкими темпами роста добывающих отраслей, которые в данных регионах определяют общепромышленную динамику.

Темпы роста промышленности при реализации инновационного сценария оказываются достаточно высокими во всех регионах, средние по стране показатели промышленного роста не достигаются только в Уральском и Дальневосточном округах, что обусловлено более низкими темпами роста добывающих отраслей, которые в данных регионах определяют общепромышленную динамику.

Основными центрами промышленного роста в инновационном варианте являются Центральный и Приволжский округа, высокие темпы роста промышленного производства в которых обусловлены ростом обрабатывающих производств, прежде всего инновационных.

Перспективная специализация отдельных регионов определяется в соответствии с имеющимися у регионов конкурентными преимуществами. Территориальная структура добывающих отраслей в перспективе по вариантам прогноза изменяется незначительно, поскольку она фактически задана распределением минерально-сырьевой базы, территориальные сдвиги определяются снижением доли регионов старой добычи – Приволжского и Уральского округов – и перемещением добычи в новые районы, наиболее интенсивный рост добывающих производств предполагается в Восточной Сибири. Для экономики восточных районов страны в перспективе сохранится ведущая роль в развитии добывающих отраслей, хотя в инновационном сценарии предполагается, что существенное влияние на их развитие будет оказывать инновационная составляющая. Динамику развития высокотехнологичных производств характеризуют темпы роста машиностроения, которое будет развиваться наиболее высокими темпами в Центральном и Приволжском округах, а также на Дальнем Востоке.

|

|

|

Структурная динамика в инновационном сценарии (среднегодовой темп за период 2012-2030 гг, (%) [28]

| РФкак сумма регионов | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДВФО | |

| Промышленное производство | 103,3 | 103,8 | 103,4 | 103,4 | 103,6 | 103,5 | 101,8 | 103,2 | 103,6 |

| Добыча полезных ископаемых | 100,7 | 102,0 | 101,3 | 100,6 | 102,3 | 99,3 | 99,9 | 103,0 | 102,5 |

| Обрабатывающие производства | 104,1 | 104,3 | 103,9 | 103,8 | 104,3 | 104,3 | 103,9 | 103,6 | 104,8 |

| Машиностроение | 106,9 | 107,1 | 106,4 | 107,0 | 105,7 | 107,0 | 106,4 | 106,7 | 107,3 |

| Торговля | 104,7 | 104,4 | 104,7 | 105,4 | 106,7 | 105,0 | 104,9 | 104,8 | 105,7 |

| Транспорт | 102,7 | 102,5 | 102,9 | 103,1 | 102,9 | 102,3 | 102,1 | 103,4 | 104,4 |

| Социальные услуги | 105,1 | 104,9 | 105,0 | 105,2 | 105,8 | 105,0 | 105,2 | 105,2 | 105,2 |

Важным фактором, обеспечивающим пространственную дифференциацию роста, является развитие сервисного сектора.

Темпы роста сервисных секторов услуг оказываются наиболее высокими в Центральном и Северо-Западном округах за счет роста сервисных секторов в столичных агломерациях, а также Северо-Кавказском, Уральском, Дальневосточном округах. Опережающий рост сервисного сектора на этих территориях обусловлен высокими темпами роста услуг транспорта, связи, торговли, а также опережающим развитием социального сектора экономики регионов. При реализации инновационного сценария предполагается активное использование транспортно-транзитного потенциала регионов, в связи с чем темпы роста транспортных услуг к концу периода увеличиваются, особенно на Дальнем Востоке. Интенсивный рост транспортных услуг предполагается в регионах, в которых расположены крупнейшие порты: Южном, Дальневосточном, Северо-Западном. Высокие темпы роста транспортных услуг в Сибирском округе обусловлены растущими объемами транспортировки сырьевых ресурсов, а также ростом транзитных перевозок. Динамика социальных услуг (образование, здравоохранение) определяется опережающим ростом затрат в развитие человеческого капитала в восточных и южных регионах страны.

|

|

|

Высокие темпы роста сервисного сектора сохраняются в течение всего прогнозного периода и в западных районах страны, в первую очередь в столичных агломерациях, где они достигаются преимущественно за счет роста высокопроизводительных сервисных секторов: информационно-коммуникационных, финансовых, образовательных, инновационных услуг.

Отношение среднедушевых показателей ВРП и конечного потребления в федеральных округах к средним по Российской Федерации в инновационном сценарии, (%)

| РФкак сумма регионов | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДВФО | |

| ВРП | |||||||||

| 2010 г. | 100,0 | 132,8 | 109,9 | 63,2 | 35,7 | 72,3 | 160,9 | 81,2 | 128,0 |

| 2015 г. | 100,0 | 132,2 | 112,2 | 66,0 | 34,2 | 71,4 | 160,4 | 79,4 | 135,1 |

| 2020 г. | 100,0 | 137,7 | 112,4 | 66,6 | 37,8 | 70,4 | 141,5 | 82,0 | 135,7 |

| 2025 г. | 100,0 | 138,6 | 112,9 | 68,6 | 39,3 | 69,3 | 135,7 | 82,0 | 141,5 |

| 2030 г. | 100,0 | 139,3 | 113,4 | 70,6 | 40,8 | 68,1 | 130,1 | 81,8 | 147,6 |

| Конечное потребление | |||||||||

| 2010 г. | 100,0 | 134,8 | 107,1 | 83,4 | 55,6 | 78,8 | 112,2 | 81,1 | 111,1 |

| 2015 г. | 100,0 | 135,9 | 112,3 | 85,1 | 54,5 | 75,5 | 109,6 | 81,0 | 112,4 |

| 2020 г. | 100,0 | 133,2 | 109,1 | 86,7 | 54,8 | 79,3 | 110,7 | 82,2 | 115,6 |

| 2025 г. | 100,0 | 132,4 | 109,4 | 87,5 | 55,3 | 79,4 | 110,5 | 82,5 | 117,8 |

| 2030 г. | 100,0 | 131,6 | 109,7 | 88,4 | 55,7 | 79,4 | 110,3 | 82,8 | 120,0 |

Инновационный рост экономики, базирующийся на активном использовании конкурентных преимуществ отдельных регионов, не приведет к заметному изменению относительных уровней среднедушевого производства ВРП и конечного потребления. Отрыв от средних по России среднедушевых показателей в наиболее отстающих округах (Северо-Кавказском и Южном) немного уменьшится, однако уровень дифференциации существенно не изменится, что явится естественным следствием селективной поддержки наиболее конкурентоспособных производств и регионов. Среднедушевые показатели в регионах с относительно невысоким экономическим потенциалом будут расти темпами, превышающими средние по стране, однако этого окажется недостаточно для существенного изменения показателей межрегиональной дифференциации. Разрыв между максимальным и минимальным показателями среднедушевого ВРП (Уральский и Северо-Кавказский федеральные округа) составлял в 2010 году 4,5 раза, в 2030 году соответствующий показатель (отношение среднедушевого ВРП Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральныхокругов в ценах 2010 года) составит 3,6 раза.

|

|

|

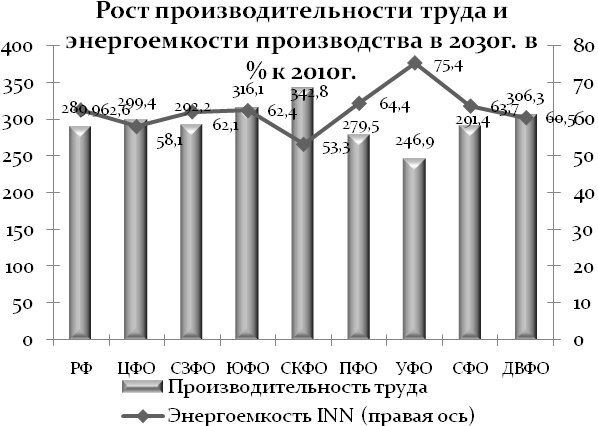

Рост производительности труда[29] в 2030 году по отношению к 2010 году составит в инновационном сценарии 2,9 раза, наиболее интенсивный рост производительности труда предполагается в Северо-Кавказском и Южном округах вследствие низкого базового уровня. Энергоемкость производства снизится к 2030 году в среднем по стране примерно на 40%, максимальное снижение предполагается в Северо-Кавказском и Центральном округах.

Рост производительности труда[29] в 2030 году по отношению к 2010 году составит в инновационном сценарии 2,9 раза, наиболее интенсивный рост производительности труда предполагается в Северо-Кавказском и Южном округах вследствие низкого базового уровня. Энергоемкость производства снизится к 2030 году в среднем по стране примерно на 40%, максимальное снижение предполагается в Северо-Кавказском и Центральном округах.

Консервативный сценарий (вариант 1) сохраняет на перспективу современную модель развития российской экономики, которой предполагается придать динамизм за счет новых энерго-сырьевых и транспортных проектов, а также реализации инновационной составляющей в отраслях традиционной специализации российской экономики. В соответствии с гипотезами консервативного сценария предполагается частичное снятие ограничений инерционного развития, повышение качественного уровня энерго-сырьевых отраслей и укрепление сырьевой специализации России в мире.

Сохранится концентрация экономической активности в столичных агломерациях при усилении поляризации между западом и востоком России. Основные зоны роста:

- крупные агломерации – Московская с выходом на районы прилегающих областей вдоль крупных магистралей, Санкт-Петербург с пригородами, крупные региональные столицы с ближайшими пригородами;

- ресурсодобывающие и металлургические регионы;

- более плотно заселенные регионы юга Европейской части России (Краснодарский край, Ростовская область);

- портовые регионы на западе и юге России.

Распределение производства по регионам будет определяться преимущественно действием тенденций, сложившихся в 2000-2010 годах, а также инвестиционными проектами, в первую очередь проектами разработки новых месторождений полезных ископаемых и развития инфраструктуры, предусмотренными инвестиционными программами крупных корпораций, а также реализацией принятых федеральных целевых программ.

Реализация в рамках консервативного сценария системы крупных проектов по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры придаст пространственному развитию более динамичный характер, снизит риски, связанные с энергообеспечением. Предполагается формирование новых территориально-производственных кластеров энерго-сырьевой специализации (Нижнее Приангарье, Забайкальский край, Тыва), восстановление активных геолого-разведывательных работ в Сибири и освоение зоны БАМа и прилегающих территорий (прежде всего в Южной Якутии и Забайкальском крае).

|

|

|

|

|

|