|

Контроль за выполнением геометрических параметров проекта

|

|

|

|

Контроль за выполнением геометрических параметров проекта рассматривается как контроль производства геодезических разби-вочных работ и контроль строительно-монтажных работ. Выполнение последних обеспечивается геодезическими методами.

Контроль производства геодезических работ обычно предусмотрен технологией их выполнения. Так, вынос проекта в натуру выполняют с двух точек геодезической основы. Отметку на дно котлована передают от двух реперов. В том случае если отметку передают от одного репера, то изменяют горизонт прибора и т. п. Копт-роль, заложенный в технологию выполнения геодезических разбивок, завершает определенный цикл измерений.

В связи с ростом высоты объектов строительства, повышением их сборности геодезистам и строителям пришлось решать еще одну задачу: обеспечивать и контролировать правильность установки и проектное положение крупноразмерных строительных элементон. Действующими в области строительства государственными стандартами ГОСТ ГОСТ 21778—81, 21779—82, 21780—76 («Система обеспечения геометрической точности в строительстве») предусмотрена необходимость выдерживать и контролировать пять основных показателей.

1. Неравенство длин опирания монтируемого элемента / (рис.

120) на уже смонтированный 2. Величины отклонений для сборных

железобетонных элементов зависят от номинальных размеров длин

опирания. Так, ригель в сборной железобетонной конструкции

жет опираться на колонну с погрешностью не более 2 мм (':":

класс) и не более 100 мм (6-й класс). Для жилых зданий отг/ишс-

ние в длине опкрания может быть до 20 мм (в среднем).

2. Нссовмещепре ориентиров при установке низа элемента. При

установке ко;:ош; одна на другую это будет погрешность несеьм--

|

|

|

ни ним Г>. 6 низа, монтируемой колонны 3 с верхом ранее установ-

ч.-ипом 4 (рис. 124,).

Герметичность швов между наружными стеновыми панелями 1,1 х зданий и сборными конструкциями. Отклонение в размере от проектного значения допускается не более 10 мм (рис. 122).

|

Рис. 120. Неравенство длин опирания:

|

|

/ — монтируемый элемент. 2 — ранее смонтированный элемент; Л — длина опирания элемента

| Рис. 122. Зазор между элементами: / — ось, 2 — проектное положение панелей стеи, 3 — зазор. 4 — положение стены при допущенной погрешности |

Рис. 121. Несовмещение ориентиров при установке низа элементов:

/ — ось, 2 — положение элемента с допущеТ!-ными погрешностями, 3 — проектное положение монтируемого элемента, 4 — ранее установленный элемент; 5д — допущенные погрешности соответственно в нижнем и верхнем сечении

|

Рис. 123. Несовпадение поверхностей:

; _ оси. 2 — величина несовпадения поверхностей перекрытий, 3 — перекрытия

4. Несовпадение поверхностей монтируемых элементов. Так, чачи и разных комнатах одной квартиры должны иметь одну от-м(-)к\'. А это означает, что поверхности панелей перекрытий долж-

совпадать (рис. 123Г

5. Вертикальность устанавливаемых элементов. Во всех зданиях и сооружениях имеются элементы, возводимые отвесно — стены, ко-| лонны, ограждения и т. д. Установку в отвесное положение обеспечивают и контролируют также геодезическими методами.

ГЛАВА XIX

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Основной вид работ при инженерно-геодезических изысканиях для строительства автомобильных и железных дорог — трассирование, которое в зависимости от стадии изысканий может быть камеральное или полевое.

Камеральное трассирование

Камеральное трассирование выполняют в основном на стадии технического проекта. При этом используют топографические карты масштаба 1:25000 или 1: 50000, фотосхемы, а также так называемую цифровую модель местности.

|

|

|

Трассирование по топографической карте в зависимости от условий местности выполняют или способом попыток, или построением линии допустимого уклона.

Способ попыток, применяемый в равнинной местности, состоит в следующем. Между заданными точками намечают на карте кратчайшую трассу, по которой составляют продольный профиль. с проектом линии будущей дороги. На основании анализа продольного профиля выявляют места, в которых трассу целесообразно» сдвинуть вправо или влево, чтобы отметки местности совпадали с проектными. Эти места вновь трассируют и составляют улучшенный проект трассы.

В условиях местности со сложным рельефом самый распространенный прием камерального трассирования — построение на топографической карте в заданном направлении линии предельно-допустимого уклона для данной категории трассы. Для этого по карте данного масштаба 1:М и по высоте сечения рельефа /г определяют величину заложения а для предельно допустимого уклона /пред (см. § 11). Например, для карты масштаба 1: 25000 при /2 = 5 м и гдред= 0,020; а = 5000: (0,020-25000) = 10 мм.

По найденному заложению а на карте выделяют участки, отличающиеся по характеру трассирования, так называемые участки вольного и напряженного ходов. Напряженным ходом называют участки местности, для которых средний уклон местности /мест больше предельно допустимого уклона /Пред- Участки, где /мест меньше /пред, называют участками вольного хода.

На участке вольного хода трассу намечают по кратчайшему направлению, обходя лишь контурные препятствия. При этом, чтобы удлинение трассы было минимальным, углы поворота трассы дол-* жны быть не более 15... 25°.

|

На участках напряженного хода для соблюдения предельного» уклона предварительно намечают линию нулевых работ, для которой заданный проектный уклон выдерживается без устройства насыпей и выемок (земляных работ). Например, необходимо на карте из точки А (рис. 124) провести трассу до точки К с заданным предельно допустимым уклоном. Для этого из точки А, придерживаясь основного направления трассы, раствором циркуля, равным заложению а, засекают соседнюю горизонталь. Из полученной точки Б вновь засекают этим же раствором циркуля точку В следующей горизонтали и т. д. При пересечении оврагов (участок ВГ) к тальвегу не спускаются, а переходят сразу на другую сторону, засекая одноименную горизонталь. Так же поступают и при пересечении рек, стремясь, чтобы трасса была примерно перпендикулярна направлению течения реки. В местах, где расстояние мсжду горизонталями больше величины заложения (участок ГД), т. е. /мест меньше 'пред, точки выбирают по принципу вольного хода.

|

|

|

| Рис. 124. Трассирование заданным уклоном |

Таким образом получают на карте точки А, Б, В, Г, Д,.,., К., образующие линию нулевых работ. Однако линия нулевых работ еще не может быть осью будущей дороги, так как она состоит из большого числа коротких звеньев, сопряжение которых кривыми невозможно из-за ограничений минимальных радиусов. Поэтому линию нулевых

работ заменяют участками более длинных прямых, или, как говорят, спрямляют. Спрямление неизбежно ведет к появлению земляных работ. После спрямления линии нулевых работ транспортиром измеряют углы поворота трассы и, соблюдая нормативные требования, назначают радиусы круговых кривых.

Затем по трассе намечают положение пикетов (разбивают пикетаж;1) и характерных точек рельефа. Пикет — точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала. Характерные перегибы рельефа или контурные точки, определяющие пересекаемые трассой сооружения, водотоки, границы угодий, линии связи и т. д. называют плюсовыми точками. Разбивку пикетажа по карте, чтобы не загружать чертеж, производят сокращенно: через два или пять пикетов. Закрепление пикетов начинают с нулевого. Плюсовые точки обозначают по номеру предыдущего пикета и расстоянию (в метрах) до него, например ПК 2 + 35,7.

Отметки пикетов и плюсовых точек находят интерполированием по горизонталям. По отметкам и пикетажу строят продольный профиль местности по трассе (черный профиль); а затем, руководствуясь техническими нормативами, проектируют профиль дороги (красный профиль).

|

|

|

Трассирование может быть выполнено с использованием не-скольких вариантов, из которых после составления продольного профиля и проектирования красной линии может быть выбран наилучший (оптимальный).

В настоящее время в производство внедряется автоматизированная система проектирования трасс. Эта система основана на представлении всей информации о местности в виде цифровой модели, применении ЭВМ большой мощности для расчетов и проектирования вариантов и графопостроителя для автоматического составления проектной документации.

Полевое трассирование

Полевое трассирование ведут на стадии рабочего проектирования с целью поиска местных улучшений трассы, окончательного перенесения и закрепления трассы на местности.

Основой для полевого трассирования служат материалы камерального трассирования. Проект трассы, разработанный в камеральных условиях, выносят в натуру (на местность) по данным привязкам углов поворота к пунктам геодезической основы или к ближайшим контурам местности. Предпочтение отдают выносу точек трассы от пунктов геодезической основы, как более надежному и точному.

В поле работу начинают с нахождения необходимых геодезических или контурных точек, от которых производят соответствующие угловые и линейные построения для определения положения исходных точек трассы, в том числе и начальной. На точках трассы, найденных на местности, устанавливают вехи и обследуют намеченные направления, в частности переходы через водотоки и овраги, пересечения существующих магистралей и другие сложные места. Иногда приходится несколько смещать провешенную линию и передвигать вершины углов поворота, чтобы удобнее разместить элементы плана и профиля трассы и обеспечить минимальный объем строительных работ.

Окончательно выбранное положение вершин углов поворота закрепляют на местности деревянными или железобетонными столбами и составляют абрис привязки этих точек к местным предметам.

Между закрепленными вершинами углов (ВУ) поворота трассы прокладывают теодолитный ход, измеряя правые по ходу углы рь Ра,... (рис. 125) и длины сторон Ь\, 1^?,... Углы поворота гр трассы определяют как дополнение правого угла до 180°. При повороте линии вправо фп=180°—р; при повороте влево фл = Р—180°. Углы измеряют одним приемом со средней квадратической погрешностью 0,5',

Для контроля угловых измерений одновременно измеряют по буссоли прямые и обратные магнитные азимуты сторон трассы.

На длинных прямых участках в пределах непосредственной видимости примерно через 500... 800 м устанавливают створные точки (дополнительные углы), которые задают отложением угла 180° при двух кругах теодолита. Угол хода на створной точке также измеряют одним приемом. Он не должен отличаться от 180° на величину более V. В противном случае створную точку перемещают на местности.

|

|

|

Рис. 125. Определение углов и сторон хода по трассе

Расстояния между вершинами углов поворота и створными точками измеряют мерной лентой, рулеткой или с помощью дальномеров с предельной относительной погрешностью 1/1000... 1/2000.. На наклонных участках трассы с наклоном более 2° в непосредственно измеренные длины вводят поправки за наклон со знаком плюс. По результатам измерений углов и линий и данным плановой привязки трассы к пунктам геодезической основы вычисляют координаты вершин углов поворота.

При полевом трассировании разбивают пикетаж трассы. Начальная точка трассы служит нулевым пикетом. Ее фиксируют, как все пикеты и полюсовые точки, с помощью кола диаметром 30 мм, длиной около 150 мм, который забивают почти вровень с землей. Рядом с колом на расстоянии 200 мм по направлению хода забивают сторожок — кол длиной 300... 500 мм. На сторожке пишут номер пикета, так чтобы надпись была обращена назад по ходу к точке пикета. Пикет окапывают канавкой.

Для разбивки пикетажа каждую линию трассы провешивают с помощью теодолита.

Разбивку пикетажа ведут с применением стальной ленты или рулетки. Пикеты разбиваются через 100 м. Для более детального отражения профиля местности дополнительно фиксируют плюсовые точки.

На наклонных участках, чтобы избежать измерения углов наклона и введения поправок за наклон, ведут разбивку пикетажа, укладывля ленту горизонтально и проектируя отвесом на землю-приподнятый конец мерного прибора.

На \глах поворота трасс производят вставки круговых и переходных кривых. В качестве круговых кривых применяют дуги окружностей болыаах радиусов. В качестве переходных использу-

|

|

| небольшая часть которых помещена на рис. 127, б. По принятому радиусу кривой ^=1000 м и длине К. участка кривой от начала (или симметрично от конца) ее до выносимого пикета по таблице |

| небольшая часть которых помещена на рис. 127, б. По принятому радиусу кривой ^=1000 м и длине К. участка кривой от начала (или симметрично от конца) ее до выносимого пикета по таблице |

ют кривые переменного радиуса, который может изменяться от бесконечности до радиуса данной круговой кривой. С помощью переходных кривых осуществляется более плавное сопряжение прямолинейных участков дорожной трассы и круговой кривой.

Основные элементы круговой кривой трассы (рис. 126): угол

поворота ф, измеряемый в натуре; радиус кривой /?, назначаемый

в зависимости от условий местности и категории дороги; длина ка-

'< сательных АС=СВ—Т, называемая

|

г-ангенсом ' и вычисляемая по формуле Г = /?1д (ф/2); длина круговой кривой АРВ — К, определяемая по формуле /С=#(жр/180); длина биссектрисы СР = Б, которую вычисляют по формуле Б=#(8есф/2—1); величина домера Д = 2Г— К; Д = =/?(21дф/2—тор/180).

В практике элементы круговых кривых трассы находят по таблицам, составленным по аргументам К и 'ф. Точки начала НК., середины СК и конца КК круговой кривой называют главными.

| Рис. 126. Основные элементы круговой кривой |

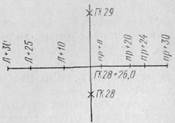

На круговой кривой пикетаж разбивают по линиям тангенсов. Сначала по измеренному значению угла

поворота ф и принятому радиусу У? из таблиц круговых кривых выбирают элементы кривой: тангенс Т, длину кривой К, биссектрису Б и домер Д. Затем по уже определенному пикетажному значению вершины угла ВУ (ПК ВУ... 14 + 25.00) рассчитывают пикетажные наименования главных точек кривой (рис. 127, а) и, найдя их на местности, закрепляют. При этом начало кривой НК. находят промером от уже закрепленного ближайшего пикета, а середину кривой СК — отложением расстояния Б по биссектрисе угла поворота. Разбивку пикетов от вершины угла по другому тангенсу начинают с отложения от вершины угла ВУ домера Д, считая, что его конец имеет то же пикетажное значение, что и вершина угла. От конца домера откладывают расстояние, недостающее до ближайшего целого пикета (на рис. 127 это расстояние равно 75,00 м до пикета ПК 15). Далее обычным путем разбивают пикеты до следующего угла поворота. По ходу разбивки, зная пикетажное значение конца кривой КК, находят его на линии тангенса и закрепляют.

Разбитые таким образом пикеты расположены на касательных, а они должны находиться на оси трассы, т. е. на кривой. Перенесение пикетов с касательных на кривую обычно выполняют методом прямоугольных координат с помощью специальных таблиц,

Рис. 127. Расчет пикетажа на кривой (а) и перенесение пикетов с тангенса на кривую (б)

| I |

|

выбирают значения (К—х) —кривой без абсциссы и у— ординаты. Так, для пикета 10 К=64 м, (К—х) =0,05 м и г/=2,05 м; для пикета 11 /(=164 м, (К— л:) =0,74 м и #=13,42 м. Кривую без абсциссы (К — х) откладывают рулеткой от соответствующего пикета, временно закрепленного на касательной, в сторону, противоположную вершине угла, т. е. к началу (или концу) кривой, а ординату у откладывают из найденной точки по перпендикуляру к касательной. Перпендикуляр к касательной при,'/<5 м намечают на глаз, а при,(/>5 м направление перпендикуляра задают с помощью эккера или теодолита.

Для характеристики поперечного

уклона местности разбивают поперечные првфили (рис. 128) в обе стороны от трассы на 15... 30 м и более в зависимости от характера склона и типа дороги. Поперечные профили назначают на гаком расстоянии один от другого, чтобы местность между ними имела однообразный уклон.

В процессе разбивки пикетажа ведут пикетажный журнал, в котором показывают все основные элементы трассы, пункты геодезической основы, ситуацию, отдельные элементы рельефа в полосе шириной по 50... 100 м с каждой стороны от оси будущей дороги. Все данные в последующем помещают в соответствующих графах фодольного профиля.

| Рис. 128. Разбивка поперечного профиля трассы |

Пикетажный журнал (рис. 129) состоит из сшитых листов к лет-:* чатой бумаги, ось трассы показывают в виде прямой линии, распо-* ложенной по середине страницы. На прямую линию в масштабе (обычно одна клетка равна 20 м) наносят все пикетные и плюсовые точки, углы поворота, поперечные профили и т. д. Запись в журнале ведут снизу вверх, чтобы правая и левая стороны страницы соответствовали правой и левой сторонам трассы по ходу пикетажа.

Углы поворота обозначают стрелками, направленными вправо и

влево от средней осевой линии в зависимости от того, в какую сторону поворачивает трасса. Около углов поворота выписывают принятые основные элементы кривых: угол поворота с указанием правый или левый, радиус, тангенс, кривую, биссектрису, домер, здесь же

подсчитывают пикетажные значения начала и конца кривой.

Разбивку пикетажа ведут по той же линии, по которой выпол-

няют непосредственный промер между вершинами углов при проло-

жекии теодолитного хода, что позволяет контролировать линейные

измерения. Расстояние ЬКоптр между смежными вершинами угла

должно быть равно разности их пикетажных значений плюс домер

на задней вершине 1Коптр=ЯД„+!—Я/С„ + Д„.

Разность Д1 непосредственно измеренной линии и полученной

по вышеприведенной формуле в относительной мере не должна

превышать '/юоо — в благоприятных условиях для измерений, '/боа — в неблагоприятных условиях.

Разбивка пикетажа через 100 м затрудняет использование дальномеров. Поэтому иногда применяют беспикетный способ полевого трассирования, при котором на местности разбивают не каждый стометровый пикет, а только точки, расположенные на характерных формах рельефа и важных для проектирования элементах ситуации. На планах и продольных профилях пикеты наносят камераль-но, а их отметки определяют путем интерполирования между ближайшими плюсовыми точками. Если пикеты необходимы для строительства дороги, то их разбивают на местности при восстановлении трассы,

Для составления продольного и поперечного профилей трассы и определения отметок реперов, устанавливаемых вдоль трассы, производят техническое нивелирование с использованием, как правило, двух нивелиров (Н-10 или Н-10К). Первым прибором нивелируют все связующие точки (пикеты, плюсовые точки, реперы), вторым—все промежуточные точки (некоторые плюсовые точки, поперечные профили, геологические выработки на трассе). Километровые пикеты и реперы как связующие точки обязательно нивелируют обоими нивелирами, что позволяет надежно контролировать превышения в ходе.

Нивелирование по ходу обычно водут методом «из середины», устанавливая равенство плеч на глаз. Расстояние до связующих точек принимают равным 100... 150 м. Если нивелирование по трассе производят одним нивелиром, то превышения между спязующи-ми и всеми пикетными точками определяют яо черной и красной сторонам реек, а при работе с односторонними рейками — при двух

|

Рис. 129. Пикетажный журнал (пример условный)

горизонтах нивелира. Рейки применяют шашечные, трехметровые, двусторонние; в пересеченной местности удобны четырехметровые складные рейки.

При передаче высот через водные препятствия наблюдения выполняют или по специальной программе, или пользуются уровнем воды, полагая, что он у противоположных берегов имеет одинаковые отметки.

Полевой контроль нивелирования производят на станции и в ходе между реперами с известными отметками. Расхождения между превышениями, полученными на станции из наблюдений двумя нивелирами или по двум сторонам реек, не должны превышать 7... 10 мм. Невязка в ходе между реперами с известными отметками не должна превышать 50]//, мм, где Ь — длина хода, км, а расхождение между суммами превышений, полученными из нивелирования первым и вторым нивелирами, — 70уь мм.

На трассе дороги могут быть расположены различные сооружения: участковые-станции, разъезды, мастерские, станции обслуживания, заправочные колонки, искусственные сооружения (мосты, трубы), поселки, водоотводящие устройства и многое другое. Для проектирования этих объектов необходимо иметь крупномасштабные планы соответствующих участков местности. Съемка таких участков ведется в масштабах 1:2000—1: 500 тахеометрическими или мензульным способами с опорой на точки трассы.

Для съемки больших площадок создают специальное планово-высотное обоснование в виде теодолитных и нивелирных полигонов, с привязкой их к геодезическому обоснованию трассы. Съемку узкой полосы вдоль трассы ведут по поперечным профилям, разбиваемым на пикетах и плюсовых точках трассы. При наличии крупномасштабных фотопланов подробных съемочных работ на трассе не ведут. На фотопланах обновляют и дополняют ситуацию, в необходимых местах рисуют рельеф.

По окончании полевых работ материалы трассирования обрабатывают: проверяют полевые журналы, уравнивают нивелирные и теодолитные ходы, вычисляют отметки и координаты точек трассы, составляют планы, продольный и поперечные профили участков дороги.

Продольный профиль разбитой на местности трассы — основ-ной документ, полученный в результате изысканий. Им постоянно пользуются при проектировании и строительстве железной и автомобильной дорог, а также в процессе эксплуатации. Профиль составляют в масштабах: горизонтальном—1:5000 для автомобильной дороги и 1: 10000 для железной дороги; вертикальном — соответственно 1:500 и 1:1000.

На продольный профиль (рис. 130) в соответствующие графы вписывают все данные, необходимые для проектирования дороги. В графе «Ситуация» показывают контурную часть плана в полосе шириной по 100 м с каждой стороны от оси трассы. Углы поворота в этой графе отмечают стрелкой, а ось трассы вычерчивают красным цветом. При заполнении графы «План линии» проставляют

длины и истинные румбы прямых участков; на кривых показывают их основные элементы: ср, К, Т, К. Кривую вычерчивают вниз, если трасса поворачивает влево, и вверх, если трасса поворачивает вправо'. В: графу «Отметки земли» выписывают отметки пикетов и плюсовых точек, определенные в процессе нивелирования по трассе. На продольном профиле отмечают также номера пикетов, расстоя-

Рис. 130. Продольный профиль участка трассы железной дороги

ния между ними и километраж по трассе. Проектные данные показывают в соответствующих графах красным цветом. Красным цве-то'м вычерчивают и «План линии».

: По отметкам земли и пикетажу строят черный профиль. При этом::начало масштаба высот выбирают так, чтобы самая низшая тоЧ-ка.:черного профиля не доходила до первой графы на 20...30 мм.

"Красную линию профиля проектируют в соответствии с техническими условиями на данный вид и категорию дороги. Кроме того, при1 проектировании выполняют следующие общие правила: проектные уклоны задают с точностью до 0,001; проектные отметки относят к: бровке земляного полотна; алгебраическая разность уклонов на двух соседних участках проектной линии не должна превышать заданного предельного уклона; на участках плановых кривых пре-дель^ш допустимый уклон должен быть смягчен, уменьшен для железных дорог на величину 700/7?, где ^ — радиус кривой, для авто-

обильных дорог —от 10 до 50%; объем насыпей и выемок должен быть минимальным.

Начинают проектирование от мест с заданными отметками, на» пример от начальной точки трассы, мостового перехода через водное препятствие. Далее приближенно намечают первый участок проектной линии. По разности отметки земли в конце первого участка и начальной проектной отметки, а также расстоянию между этими отметками подсчитывают уклон. Если он окажется допустимым, то его округляют до 0,001 и записывают в соответствующую графу профиля, указывая одновременно расстояния. Знаком уклон не сопровождают, его заменяет соответствующая диагональная линия в графе уклонов. По принятому значению уклона и расстоянию вычисляют превышение и, прибавив его с соответствующим знаком к первой проектной отметке, находят отметку конца первого участка красной линии. Дальнейшее проектирование выполняют подобным образом.

Разность проектной и фактической отметок данной точки про* филя называется рабочей отметкой. Положительная рабочая отметка показывает высоту насыпи, отрицательная — глубину выемки. Рабочие отметки намечают на самом профиле. Точку пересечения проектной линии с линией профиля называют точкой нулевых работ; рабочая отметка этой точки равна нулю. Точки нулевых работ иногда отмечают на профиле трассы, так как они указывают начало насыпи или выемки.

В ходе проектирования, чтобы обеспечить размещение вертикальных кривых, должен выдерживаться шаг проектирования — минимально допустимое расстояние между переломами проектной линии.

На профиле дорог проектируют также водоотводные канавы (кюветы), указывая при необходимости в соответствующих графах продольного профиля их проектные уклоны, расстояния и отметки на пикетах.

Плановая и высотная привязка трасс дорог

Для вычисления координат вершин углов поворота и абсолютных отметок точек, а также для производства геодезических работ при строительстве дороги трассу привязывают в начале, конце и через определенные промежутки к пунктам исходной плановой и высотной геодезической основы. Такими пунктами могут служить пункты триангуляции, полигонометрии и реперы государственной нивелирной сети, расположенные на участке производства работ.

Частота привязки магистрального теодолитного хода трассы зависит от удаления пунктов геодезической основы от трассы. При удалении трассы от пунктов основы до 3 км привязку делают не реже чем через 25 км, если же пункты привязки находятся на расстоянии от 3 до 10 км, то привязку делают через 50 км.

Если пункты геодезической основы значительно удалены от трассы, что имеет место в труднодоступных и малообжитых райо-

пах, то через 15...20 км определяют астрономическим путем или с помощью гиротеодолита приближенные истинные азимуты сторон трассы. Астрономические определения по Солнцу или звездам выполняют теми же теодолитами, которыми измеряют углы по ходу трассы, используя дополнительно призменную насадку на окуляр грубы, темный светофильтр, ручные часы. Точность определения азимутов характеризуется средней квадратической ошибкой 1... 2'. Нивелирные ходы, проложенные вдоль трассы, привязывают к реперам государственной нивелирной сети не реже чем через 20... ЛО км. Точность привязки аналогична точности нивелирования по трассе, т. е. обеспечивается проложением ходов технического нивелирования.

|

|

|