|

6.3. Сопротивление выработок и распределение по ним воздуха

|

|

|

|

Горные выработки оказывают сопротивление движущемуся по ним воздуху. Различают три вида сопротивления выработок: сопротивление трению, лобовые сопротивления и местные сопротивления.

Основным является сопротивление трению, возникающее от трения воздуха о поверхность выработок. Лобовые сопротивления наблюдаются при обтекании воздухом предметов, загромождающих поперечное сечение выработки: армировки, вагонеток и др. Местные сопротивления связаны с изменением скорости движения воздуха по величине или направлению на поворотах, резких сужениях или расширениях выработок.

Депрессия выработки (Па) при турбулентном движении воздуха и без учета местных и лобовых сопротивлений определяется по формуле

где a — коэффициент аэродинамического сопротивления выработки, Н× с2/м4; L— длина выработки, м; Р — периметр выработки, м; Q —количество проходящего по выработке воздуха, мг/с; S — площадь поперечного сечения выработки, м2.

Величина коэффициента а принимается по таблицам и равна: для шахтных стволов, закрепленных бетоном или камнем, 0, 02— 0, 04; для откаточных выработок 0, 03—0, 07; для восстающих с лестничным отделением 0, 4—0, 5.

Выражение

a LP / S 3 = R

называется у д е л ьн ым с о п р о т и в л е н и е м

в ы р а б о т к и. Поэтому h = RQ2 .

В расчетах по вентиляции крупную единицу заменяют в тысячу раз более мелкой единицей r, называемой мюргом m. Тогда

h = rQ2 /1000

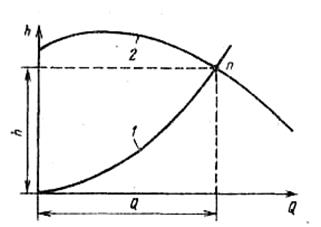

Пользуясь указанной формулой, можно по аналогии с характеристикой вентилятора составить вентиляционную характеристику отдельной выработки или всей шахты. Она представляет собой график зависимости между депрессией h и количеством воздуха Q, проходящим через выработку или шахту (рис. 6. 6).

|

|

|

Рис. 6. 6. Вентиляционная характеристика шахты (1),

совмещенная с характеристикой вентилятора (2)

Рис. 6. 7. Схемы последовательного (а), параллельного (б)

и диагонального (в) соединения выработок

Точка пересечения п вентиляционной характеристики шахты с характеристикой вентилятора показывает, какую депрессию h будет создавать и какое количество воздуха Q будет подавать в шахту данный вентилятор. При расчете искусственного проветривания учитывают также естественную тягу.

Сопротивление любой системы выработок можно сравнить с сопротивлением круглого отверстия в тонкой стенке. Если сопротивление такого отверстия движению воздуха равно сопротивлению шахты, его называют э к в и в а л е н т н ы м о т в е р с т и е м. Величину эквивалентного отверстия (м2) определяют по формуле

А = 38

А = 38

r

По трудности проветривания шахты делят на труднопроветриваемые (А< 1 м2), средней трудности проветривания (А = 1—2 м2) и легкопроветриваемые (А> 2 м2).

Горные выработки могут иметь последовательное, параллельное и диагональное соединения.

П о с л е д о в а т е л ь н ы м называется соединение, при котором выработки 7, 2 и 3 расположены одна за другой (рис. 6. 7, а). В этом случае общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных выработок

rобщ = r1 + r2 +... + rn

и через каждую выработку будет проходить одинаковое количество воздуха, т. е.

Qобщ = Q1 = Q2 =... = Qn

Общая депрессия всех последовательно соединенных выработок равна сумме депрессий отдельных выработок

hобщ = h1 + h2 +... + hn

При п а р а л л е л ь н о м соединении выработки 1 и 2, расходясь в одном пункте, вновь сходятся в другом (рис. 6. 7, б). Поскольку параллельные выработки имеют общие начало и конец, то

hобщ = h1 = h2

Общее сопротивление двух параллельных выработок определяют по формуле

rобщ

= r1

æ

æ

1+

r1 ö

|

|

|

ç ÷

è r2 ø

Общее количество воздуха при параллельном соединении равно сумме количеств воздуха, проходящих по каждой выработке.

Если параллельные выработки кроме двух общих точек соединяются друг с другом еще одной или несколькими выработками, то такое соединение называют д и а г о н а л ь н ы м (рис. 6. 7, в). В зависимости от соотношения сопротивлений на участках II — IV и III—IV выработок 1 и 2, воздух по выработке 3 может двигаться как в прямом, так и в обратном направлении или вообще не поступать в нее. Расчеты диагональных соединений выработок приводятся в специальных курсах.

Совокупность всех подземных выработок шахты от устья главного ствола до вентилятора главного проветривания представляет собой с м е ш а н н о е соединение.

Естественное распределение воздуха по выработкам в соответствии с их депрессиями и схемами соединения часто не отвечает фактической потребности в нем на отдельных участках, блоках и забоях. Поэтому применяют искусственное распределение его с помощью вентиляционных сооружений и устройств, установки в выработках вентиляторов-усилителей, уменьшения сопротивления выработок.

Вентиляционные сооружения и устройства подразделяются на две группы:

первая — преграждающие путь движению воздуха (вентиляционные перемычки и двери, затворы для перекрытия устья стволов, ляды);

вторая — пропускающие воздух в необходимом количестве (вентиляционные окна в перемычках и дверях, кроссинги для перекидывания одной струи через другую в местах пересечения выработок).

Задача. Определить аэродинамическое сопротивление системы выработок (рис. 6. 8), состоящих из главного 1 и вентиляционного 2 стволов, соединенных откаточным 3 и вентиляционным 4 штреками. Площадь поперечного сечения и периметр стволов: главного — соответственно 32 м2 и 24 м, вспомогательного — соответственно 20 м2 и 18 м. Откаточный штрек

имеет площадь поперечного сечения 9 м2 и периметр 12м, вентиляционный — соответственно

7, 5м2 и 11 м. Коэффициент аэродинамического сопротивления а для стволов равен 0, 035, штреков

— 0, 02. Длина выработок указана на рис. 6. 8.

— 0, 02. Длина выработок указана на рис. 6. 8.

Рис 6. 8. Схема выработок (а) и расчетная схема к определению аэродинамического сопротивления системы выработок

|

|

|

Р е ш е ние.

1. Аэродинамическое сопротивление главного ствола на участке от поверхности до вентиляционного штрека (участок I—II)

r = 1000 × 0, 035 × 240 × 24 = 6, 2 мюрга

1 323

2. Аэродинамическое сопротивление главного ствола на участке между штреками (участок II—III) r2 = r1/4 = 6, 2/4 » 1, 5 мюрга (так как длина участка II—III в 4 раза меньше длины участка I—II).

3. Аэродинамическое сопротивление вентиляционного штрека (участок II—V)

r = 1000 × 0, 02 × 1000 × 11 = 521, 5 мюрга

3 7, 53

4. Аэродинамическое сопротивление откаточного штрека (участок III—IV)

r = 1000 × 0, 02 × 1000 × 12 = 329, 2 мюрга

4 93

5. Аэродинамическое сопротивление вентиляционного ствола между штреками

(участок IV—V)

r = 1000 × 0, 035 × 60 × 18 = 4, 7 мюрга

5 203

6. Аэродинамическое сопротивление вентиляционного ствола на участке от поверхности до вентиляционного штрека (участок V—VI)

r6 = r5 4 = 4, 7 × 4 = 18, 8 мюрга

7. Аэродинамическое сопротивление выработок нижней параллельной ветви (участки

II—III, III—IV, IV— V)

r7 = r2 + r4 + r5 = 1, 5 + 329, 2 + 4, 7 = 335, 4 мюрга

8. Общее аэродинамическое сопротивление верхней и нижней параллельных ветвей

r = 521, 5

r = 521, 5

= 103, 3 мюрга

8 2

8 2

æ

ç 1+

521, 5 ö

335, 4 ÷

è ø

9. Общее аэродинамическое сопротивление системы выработок

r = r1 + r8 + r6 = 6, 2 +103, 3 +18, 8 = 128, 3 мюрга

|

|

|