|

Мнемические процессы. Память, мышление и речь, их виды, свойства и функции

|

|

|

|

В научной психологии проблема памяти, по выражению П.П. Блонского

, является "ровесницей психологии как науки". Особое место памяти среди психических функций исследователи видят в том, что ни одна другая функция не может быть осуществлена без ее участия, каждая психическая функция имеет свой мнемический аспект. Память обеспечивает целостность и развитие человеческой личности и занимает центральное положение в системе познавательной деятельности. Нормальное функционирование личности и общества без памяти невозможно. И.М. Сеченов

, является "ровесницей психологии как науки". Особое место памяти среди психических функций исследователи видят в том, что ни одна другая функция не может быть осуществлена без ее участия, каждая психическая функция имеет свой мнемический аспект. Память обеспечивает целостность и развитие человеческой личности и занимает центральное положение в системе познавательной деятельности. Нормальное функционирование личности и общества без памяти невозможно. И.М. Сеченов

указывал, что без памяти наши ощущения и восприятия, исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении новорожденного.

указывал, что без памяти наши ощущения и восприятия, исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении новорожденного.

Классификация памяти представлена на рис 16.

Рис. 16. Классификация видов памяти

1) В зависимости от волевых усилий личности различают непроизвольную и произвольную память:

- непроизвольная: информация запоминается сама собой без специального заучивания в ходе выполнения деятельности, в ходе работы над информацией (развита в детстве);

- произвольная: информация запоминается целенаправленно, с помощью специальных приемов.

2) по времени хранения материала различают несколько видов памяти:

- мгновенная (иконическая - зрительная) память - связана с удержанием от 0,3 до 1 секунды точной и полной картины только что воспринятой органами чувств, без переработки информации;

- кратковременная память - способ хранения информации в течение короткого промежутка времени (сохраняется обобщенный образ воспринятого, его наиболее существенные элементы в течение нескольких суток);

- оперативная память - рассчитанная на хранение информации в течение определенного, заранее заданного срока;

- долговременная память - хранит информацию в течение длительного срока.

3) В зависимости от момента получения информации различают память наследственную (генетическую), прижизненную и импринтинг (запечатление).

|

|

|

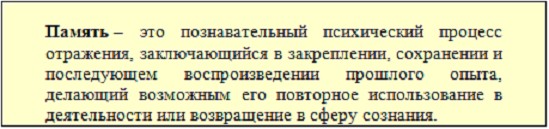

Память - это эталон, с которым сопоставляется целостный образ восприятия. Она отражает прошлый опыт или запечатлевает, сохраняет и воспроизводит что-либо. Основные процессы памяти - это заучивание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.

Последовательными ступенями интеллектуального развития являются выделяемые генетической психологией виды мышления (рис. 17):

Рис. 17. Виды мышления

- наглядно-действенное мышление - опирается на непосредственное восприятие предметов, реальное преобразование в процессе действий с предметами;

- наглядно-образное мышление - характеризуется опорой на представления и образы (проявляется в возрасте 4 - 6 лет);

- словесно-логическое мышление - осуществляется при помощи логических операций с понятиями (возникает в школьном возрасте).

Индивидуальные особенности мышления:

- глубина - выражается в умении проникать в сущность сложных вопросов, отделять главное от второстепенного, необходимого от случайного. Качеством, противоположным глубине мышления, является поверхностность суждений и умозаключений (когда человек обращает внимание на мелочи и не видит главного);

- гибкость - умение быстро менять действия при изменении обстановки;

- критичность - умение человека объективно оценить свои и чужие мысли, тщательно проверять все выдвигаемые положения и выводы;

- широта - способность охватить весь вопрос целиком, не упуская в то же время и необходимых для дела частностей;

- целеустремленность - умение сделать объект мышления основной целью деятельности, стремление к ее достижению;

- ясность - способность к четким и точным формулировкам понятий, суждений, умозаключений, обоснований;

- активность - стремление к знаниям, творческому поиску, деятельности;

- самостоятельность - способность мыслить независимо от других, опираясь на собственную инициативу и силы;

- быстрота - способность принимать правильные решения в кратчайшие сроки.

Интеллектуальное развитие личности определяется еще и по таким особенностям ума, как практический ум и теоретический ум.

|

|

|

Основные элементы процесса мышления:

- понятие - это форма мышления, отражающая общие, существенные и отличительные (специфические) признаки предметов и явлений действительности;

- суждение - установление связи между предметами и явлениями (истинные суждения, ложные суждения);

- умозаключение - вывод из одного или нескольких суждений нового суждения;

- обоснование - вскрытие посылок, которые обусловливают истинность суждения.

Выделяют следующие мыслительные процессы: анализ, синтез, конкретизация, абстрагирование, обобщение, сравнение и классификация (рис. 18).

Рис. 18. Виды мыслительных процессов

Анализ - мысленное разделение целого на части или мысленное выделение из целого его сторон, действий, отношений.

Синтез - мысленное объединение отдельных частей, свойств, действий в единое целое, построение целого из аналитически заданных частей.

Конкретизация - мысленный переход от обобщенного знания к единичному, отдельному случаю.

Абстрагирование - мысленное выделение существенных свойств и признаков предметов и явлений при одновременном отвлечении от несущественных признаков и свойств.

Обобщение - мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам.

Сравнение - мысленное установление сходства или различия между предметами и явлениями или их отдельными признаками.

Классификация (систематизация) - мысленное распределение предметов или явлений по группам и подгруппам в зависимости от сходства и различия друг с другом.

Процессы мышления, безусловно, тесно связаны с речью человека. Речь является средством человеческого общения.

Функции речи:

- Сигнификативная функция (от англ. "signifikate" - обозначаю) отличает речь человека от коммуникации животных.

- Функция обобщения связана с тем, что слово обозначает не только отдельный, данный предмет, но и целую группу сходных предметов и всегда является носителем их существенных признаков.

- Интеллектуальная функция дает возможность быть орудием мышления, подчинять себе все виды и формы мышления.

- Коммуникативная - функция передачи информации. Выступает как внешнее речевое поведение, направленное на контакты с другими людьми.

В зависимости от того, сам ли субъект создает речевую продукцию или воспринимает речевую информацию, речь может быть активной (говорение, письмо) или пассивной (слушание, чтение) (рис. 19).

|

|

|

Рис. 19. Виды речи

Основой для развития всех видов речи является процесс слушания и понимания звучащей речи, обозначаемый термином " аудирование ".

Для успешной деятельности человека необходимо соблюдать следующие требования к речи:

- информативность - определяется ценностью сообщаемых в речи фактов и способностью автора к сообщению;

- понятность - зависит от смыслового содержания, языковых особенностей, соотношения между ее сложностью и уровнем развития, кругом знаний и интересов слушателей;

- правильность - соответствие утвержденным в данном языке нормам произношения, правописания, каллиграфии, семантики;

- выразительность - учет обстановки выступления, ясность и отчетливость произношения, правильность интонации, умение пользоваться словами и выражениями переносного и образного значения.

В заключение заметим, что возможности языка и речи в психологии далеко не исчерпаны, имеют большое значение и перспективы их использования в психологических исследованиях.

|

|

|