|

Как же происходит вдох и выдох?

|

|

|

|

При сокращении наружных межреберных мышц ребра отводятся несколько в сторону и поднимаются вверх, благодаря согласованным движениям в реберно - позвоночных и грудинно - реберных суставах. В результате происходит расширение грудной клетки. Одновременно при сокращении грудобрюшной мышцы (диафрагмы) также увеличивается объем грудной полости. Легкие, плотно прижимаясь к внутренней поверхности грудной клетки, пассивно следуют за ней. Вследствие увеличения объема грудной полости увеличивается и объем легких, в которые засасывается из окружающей среды воздух. Так происходит вдох.

При расслаблении вышесказанных дыхательных мышц и сокращении внутренних межреберных мышц объем грудной полости и легких уменьшается и воздух выталкивается из легких - происходит выдох.

Сокращение и расслабление мышц, обеспечивающих дыхательные движения, происходят под влиянием импульсов, поступающих к ним по двигательным нервам дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозгу. Перерезка двигательных нервов дыхательных мышц или прекращение деятельности дыхательного центра приводит к остановке дыхания.

К дыхательному центру приходят нервные импульсы от чувствительных нервных окончаний, заложенные во всех органах и тканях, обуславливающие частоту, ритм и глубину дыхательных движений.

Человек в спокойном состоянии совершает 14-20 дыхательных движений, причем при каждом вдохе в легкие поступает 350-500 мл воздуха и столько же выводится во время выдоха. Следовательно, через легкие в одну минуту проходит 5 - 9л воздуха (легочная вентиляция). При максимальном вдохе в легкие человека вводится 4 - 6л воздуха. Эта величина составляет жизненную емкость легких; у тренированных людей она больше.

|

|

|

Таким образом, дыхание человека можно охарактеризовать величиной жизненной емкости легких, легочной вентиляции, частотой, ритмом и глубиной дыхательных движений, а также газовым составом выдыхаемого воздуха.

Следует подчеркнуть, что при большой физической нагрузке (быстрый бег, тяжелая работа) резко увеличивается вентиляция легких (до 40- 60 л воздуха в одну минуту), и поэтому усиливается газообмен. У тренированного человека увеличение легочной вентиляции происходит благодаря углублению вдоха и выдоха, а нетренированного - вследствие учащения дыхания, что быстро приводит к утомлению дыхательных мышц и вызывает расстройство дыхания - одышку.

Наиболее распространенными причинами нарушенийдыхания считаются следующие:

- Обструкция дыхательных путей – попадание в горло чужеродных предметов; опухание языка или горла; удушение; попадание жидкости в дыхательное горло.

- Кислородная недостаточность – вдыхание дыма или газа содержащего кислорода менее 21%.

- Травма груди или легких – проломленная грудная клетка; сломанные ребра; прокол легкого; пневмоторакс; гемоторакс; ожог дыхательных путей раскаленным воздухом.

- Отравление – вдыхание угарного газа, других газов (отравление снижает способность легких выделять кислород).

- Травма головы – повреждение участка головного мозга или нервов, задействованных в регуляции процесса дыхания.

- Вторичное повреждение – сердечный приступ или шок, вызвавшие остановку дыхания.

- Аллергии и болезни – астма; анафилактичский шок; бронхит; пневмония.

- Истерическое или другое тяжелое психологическое состояние – это приступ паники; внезапный испуг.

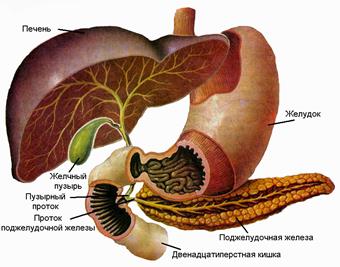

4.3.1.7. Система органов пищеварения. Систему органов пищеварения составляют полость рта, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкая и толстая кишка, печень и железы, выделяющие пищеварительные соки в просвет желудочно-кишечного тракта: слюнные, желудочные и кишечные железы, поджелудочная железа.

|

|

|

Для обеспечения жизнедеятельности человек ежедневно должен получать определенное количество пищевых веществ. В составе разнообразной пищи человек принимает все необходимые для жизни пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли.

Пищеварение - очень сложный физиологический процесс, в котором принимают участие не только органы пищеварения, но и нервная система. Правильная еда, говорил И.П.Павлов - это еда с аппетитом, т.е. с испытываемым наслаждением. Он особенно рекомендовал принимать пищу в строго определенное время, т.к. к этому времени пищеварительные органы подготавливаются к приему пищи и ее переработке.

Еще до того как пища попадает в полость рта, ее вид, запах, приготовление к еде по механизму условного рефлекса настраивают всю систему пищеварения на восприятие и переработку пищи. Выделение слюны при виде пищи («слюнки текут») - яркий пример такой подготовки желудочно-кишечного тракта.

Попавшая в рот пища измельчается зубами (у взрослого человека их 32, по 16 вверху и внизу) и частично подвергается обработке содержащимися в слюне высокоактивными химическими веществами (ферментами). Ферменты слюны расщепляют сложные молекулы крахмала до глюкозы (так, при хорошем пережевывании, например, хлеба появляется во рту сладкий вкус).

С помощью мышц ротовой полости, и прежде всего языка, пища перемещается и передвигается в глотку, откуда при глотании попадает в пищевод, расположенный позади дыхательного горла. По пищеводу измельченная и увлажненная во рту пища попадает в желудок. Желудок взрослого человека может вместить 2-4 л жидкой пищи.

С помощью мышц ротовой полости, и прежде всего языка, пища перемещается и передвигается в глотку, откуда при глотании попадает в пищевод, расположенный позади дыхательного горла. По пищеводу измельченная и увлажненная во рту пища попадает в желудок. Желудок взрослого человека может вместить 2-4 л жидкой пищи.

При виде пищи и раздражении вкусовых нервных окончаний языка пищевыми веществами выделяется не только слюна, но и желудочный и поджелудочный сок. Таким образом, поступающая в желудок пища сразу же подвергается воздействию ферментов кислого желудочного сока. Жидкости (вода, минеральные воды и др.) остаются в полости желудка недолго, тогда как твердая пища переваривается 5-8 часов. По мере переваривания и дальнейшего увлажнения пищевая кашица, вследствие сокращения желудка, небольшими порциями поступает в двенадцатиперстную кишку. В желудке расщепляются главным образом белки. На поступающую в просвет двенадцатиперстной кишки пищевую кашицу воздействует желчь, вырабатываемая печенью, сок поджелудочной железы, содержащий ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов, и кишечный сок, выделяемый железами кишечной стенки.

|

|

|

Печень расположена в брюшной полости справа от желудка в области правого подреберья, а поджелудочная железа - под желудком, откуда и происходит ее название. В тонком кишечнике, длина которого равна примерно 6 м, под действием  ферментов поджелудочного сока и кишечного сока и при участии желчи заканчивается переваривание пищи. В нем происходит всасывание конечных продуктов переваривания пищевых веществ - аминокислот, жирных кислот, глюкозы и др. питательных веществ. Через слизистую оболочку кишок они проникают в кровь и частично (в частности жир) в лимфу, а затем разносятся по всему организму. В толстом кишечнике из оставшейся массы всасывается вода, а твердые, неусвоенные частицы, а также продукты метаболизма (или обмена веществ) удаляются из организма с каловыми массами.

ферментов поджелудочного сока и кишечного сока и при участии желчи заканчивается переваривание пищи. В нем происходит всасывание конечных продуктов переваривания пищевых веществ - аминокислот, жирных кислот, глюкозы и др. питательных веществ. Через слизистую оболочку кишок они проникают в кровь и частично (в частности жир) в лимфу, а затем разносятся по всему организму. В толстом кишечнике из оставшейся массы всасывается вода, а твердые, неусвоенные частицы, а также продукты метаболизма (или обмена веществ) удаляются из организма с каловыми массами.

4.3.1.8. Органы чувств. Человек обладает рядом органов чувств, обеспечивающих восприятие действующих на организм раздражителей из окружающей среды. К ним относятся органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. Не следует смешивать понятие "орган чувств" и "рецептор", воспринимающий раздражение. Например, глаз - это орган зрения, а сетчатка — фоторецептор, один из компонентов органа зрения. Помимо сетчатки в состав органа зрения входят преломляющие среды глаза, различные его оболочки, мышечный аппарат. Понятие "орган чувств" является в значительной мере условным, так как он сам по себе не может обеспечить ощущение. Для возникновения субъективного ощущения необходимо, чтобы возбуждение, возникшее в рецепторах, поступило в ЦНС - специальные отделы коры больших полушарий, так как именно с деятельностью высших отделов мозга связано возникновение субъективных ощущений.

|

|

|

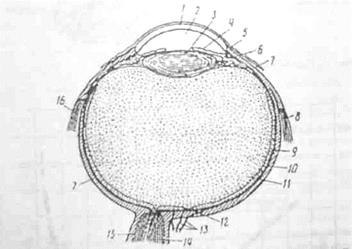

4.3.1.8.1. Орган зрения. Посредством зрения мы познаем форму, величину, цвет предмета, направление и расстояние, на котором он находится. Зрительный анализатор - это глаза, зрительные нервы и зрительный центр, располагающийся в затылочной доле коры головного мозга.

Глаз представляет собой сложную оптическую систему. Глазное яблоко имеет форму шара с тремя оболочками: наружная, называется склерой, а ее передняя прозрачная часть — роговицей.

Схема строения глаза человека:

1 — роговица; 2 — передняя камера; 3 - хрусталик; 4 - радужка: 5 - конъюнктива; 6- ресничное (цилиарное) тело с отростками и волокнами связки, поддерживающей хрусталик; склера; 8 и 16 - прямые мышцы, обеспечивающие движение глаз; 9 - сосудистая оболочка; 10 - сетчатка; 11 - стекловидное тело; 12 — центральная ямка желтого пятна сетчатки, 13 - артерии; 14 - зрительный нерв; 15 - оболочка зрительного нерва

1 — роговица; 2 — передняя камера; 3 - хрусталик; 4 - радужка: 5 - конъюнктива; 6- ресничное (цилиарное) тело с отростками и волокнами связки, поддерживающей хрусталик; склера; 8 и 16 - прямые мышцы, обеспечивающие движение глаз; 9 - сосудистая оболочка; 10 - сетчатка; 11 - стекловидное тело; 12 — центральная ямка желтого пятна сетчатки, 13 - артерии; 14 - зрительный нерв; 15 - оболочка зрительного нерва

Внутрь от склеры расположена вторая - сосудистая оболочка. Ее передняя часть, лежащая позади роговицы, называется радужкой, в центре которой имеется отверстие — зрачок. Радужка играет роль диафрагмы. Сзади радужной оболочки, против зрачка расположен хрусталик, который можно сравнить с двояковыпуклой оптической линзой. Между роговицей и радужкой, а также между радужкой и хрусталиком расположены соответственно передняя и задняя камеры глаза. В них находится прозрачная, богатая питательными веществами жидкость, снабжающая ими роговицу и хрусталик, которые лишены кровеносных сосудов. За хрусталиком, заполняя всю полость глаза, находится стекловидное тело.

Лучи света, попадая в глаз, проходят через роговицу, хрусталик и стекловидное тело, т. е. через три преломляющие прозрачные среды и попадают на внутреннюю оболочку глаза - сетчатку. Она выстилает только заднюю половину глаза, в ней находятся светочувствительные рецепторы — палочки (130 млн. шт.) и колбочки (7 млн. шт.). Функции палочек и колбочек различны. Колбочки обеспечивают так называемое "дневное" зрение, они позволяют четко различать мелкие детали. Цветное зрение осуществляется исключительно через колбочки. Палочки цвета не воспринимают и дают черно-белое изображение.

Свет, проникающий в глаз, воздействует на фотохимическое вещество палочек и колбочек и разлагает его. Достигнув определенной концентрации, продукты распада раздражают нервные окончания, заложенные в палочках и колбочках. Возникающие при этом импульсы по волокнам зрительного нерва поступают в нервные клетки зрительного бугра головного мозга, и мы видим цвет, форму и величину предметов.

|

|

|

Глаз чувствителен к видимому диапазону спектра электромагнитных колебаний (380...770 нм), что соответствует восприятию цвета, начиная от фиолетового до красного.

Чтобы видеть форму предмета, надо четко различать его границы, очертания. Эта способность глаза характеризуется остротой зрения. Острота зрения измеряется минимальным углом (от 0,5 до 10°), при котором две точки на расстоянии 5 м еще воспринимаются отдельно.

Согласованное движение глаз совершается с помощью трех пар мышц, вращающих глазное яблоко, и вследствие этого зрительные оси обоих глаз всегда направлены на одну точку фиксации. В случаях, когда мышцы недостаточно растягивают или сжимают хрусталик, развиваются такие заболевания, как близорукость или дальнозоркость. В норме изображение предметов должно быть непосредственно на сетчатке. Если же изображение получается как бы перед сетчаткой, то это называется близорукостью. Если же изображение получается за сетчаткой - то это дальнозоркость. Оба эти заболевания достаточно часто встречаются у людей, и в этих случаях коррекция зрения производится дополнительными линзами (очками или контактными линзами).

Глазное яблоко расположено в костной впадине черепа, которая называется глазницей или орбитой, и спереди защищено веками; веки внутри покрыты слизистой оболочкой. На краях век имеются ресницы, предохраняющие глаз от попадания в него инородных тел. Движение глазного яблока происходит за счет сокращения и расслабления глазных мышц. В случаях, когда одна из мышц глазного яблока работает не так, как положено, то у человека развивается косоглазие.

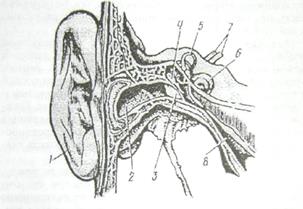

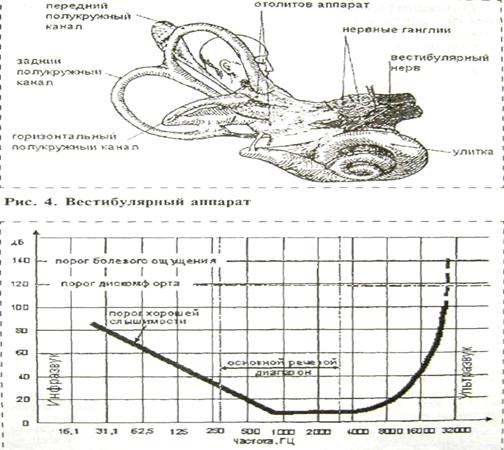

4.3.1.8.2. Орган слуха. Слух - способность организма воспринимать и различать звуковые колебания. Эта способность воплощается слуховым анализатором. Человеческому уху доступна область звуков, механических колебаний с частотой 16...20 000 Гц.

Ухо представляет собой воспринимающую часть звукового анализатора. Оно имеет три отдела: наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода, затянутого упругой барабанной перепонкой, отделяющей среднее ухо. Ушная раковина и слуховой проход служат для улучшения приема звука высоких частот. Они способны усиливать звук с частотой 2000...5000 Гц на 10...20 дБ, и это обстоятельство определяет повышенную опасность звуков указанного диапазона частот. В полости среднего уха расположены так называемые слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремячко, связанные как бы в одну цепь.

Схематическое изображение органа слуха (на разрезе):

Схематическое изображение органа слуха (на разрезе):

1 — ушная раковина; 2 — наружный слуховой проход; 3 — барабанная перепонка, отделяющая наружный слуховой проход от полости среднего уха; 4 — система косточек среднего уха: молоточек, наковальня, стремечко; 5 — полукружные каналы; 6 — улитка; 7 — лицевой нерв и нерв органа слуха и равновесия; 8 — евстахиева (слуховая) труба.

Они служат для передачи звуковых колебаний от барабанной перепонки во внутреннее ухо, где расположен специальный воспринимающий звук орган, называемый кортиевым. В среднем ухе амплитуда колебаний уменьшается, а мышца среднего уха обеспечивает защиту от звуков низкой частоты. Полость среднего уха сообщается с полостью носоглотки с помощью евстахиевой трубы, по которой во время глотания воздух проходит в полость среднего уха. Внутреннее ухо отличается наиболее сложным устройством. Оно состоит из трех частей: улитки, трех полукружных каналов и мешочков преддверия - отолитова аппарата. Улитка воспринимает звуковые раздражения, а мешочки преддверия и полукружные каналы представляют собой рецепторную часть вестибулярного анализатора и реагируют на раздражения, возникающие от перемены положения тела в пространстве, причем рецепторы полукружных каналов активизируются при угловых ускорениях, а рецепторы отолитова аппарата — при линейных.

Звуковые волны проникают в слуховой проход, приводят в движение барабанную перепонку и через цепь слуховых косточек передаются в полость улитки внутреннего уха. Колебания жидкости в канале улитки передаются волокнам основной перепонки кортиева органа в резонанс тем звукам, которые поступают в ухо. Колебания волокон улитки приводят в движение расположенные в них клетки кортиева органа. Возникающий нервный импульс передается в соответствующий отдел головного мозга, в котором синтезируется соответствующее слуховое представление.

Звуковые волны проникают в слуховой проход, приводят в движение барабанную перепонку и через цепь слуховых косточек передаются в полость улитки внутреннего уха. Колебания жидкости в канале улитки передаются волокнам основной перепонки кортиева органа в резонанс тем звукам, которые поступают в ухо. Колебания волокон улитки приводят в движение расположенные в них клетки кортиева органа. Возникающий нервный импульс передается в соответствующий отдел головного мозга, в котором синтезируется соответствующее слуховое представление.

Орган слуха воспринимает далеко не все многочисленные звуки окружающей среды. Частоты, близкие к верхнему и нижнему пределам слышимости, вызывают слуховое ощущение лишь при большой интенсивности и по этой причине обычно не слышны. Очень интенсивные звуки слышимого диапазона могут вызвать боль в ухе и даже повредить слух.

Механизм защиты слухового анализатора от повреждения при воздействие интенсивных звуков предусмотрен анатомическим строением среднего уха, системой слуховых косточек и мышечных волокон, которые являются механическим передаточным звеном, ответственным за появление акустического рефлекса блокировки звука в ответ на интенсивный звуковой раздражитель. Возникновение акустического рефлекса обеспечивает защиту чувствительных структур улитки внутреннего уха от разрушения. Скрытый период возникновения акустического рефлекса равен приблизительно 10 мс.

Таким образом, орган слуха выполняет два задания: снабжает организм информацией и обеспечивает самосохранение, противостоит повреждающему действию акустического сигнала.

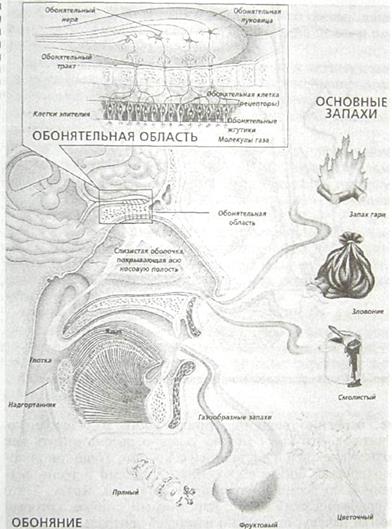

4.3.1.8.3. Орган обоняния. Обоняние - способность воспринимать запахи - осуществляется посредством обонятельного анализатора, рецептором которого являются нервные клетки, расположенные в слизистой оболочке верхнего и отчасти среднего носовых ходов. Человек обладает различной чувствительностью к пахучим веществам. Например, этилмеркаптан ощущается при содержании его, равном 0,00019 мг в 1л воздуха.

Снижение обоняния часто возникает при воспалительных и атрофических процессах в слизистой оболочке носа. В некоторых случаях нарушение обоняния является одним из существенных симптомов поражения ЦНС.

Запахи способны вызывать отвращение к пище, обострять чувствительность нервной системы, способствовать состоянию подавленности, повышенной раздражительности. Так, сероводород, бензин могут вызывать различные отрицательные реакции вплоть до тошноты, рвоты, обморока. Обнаружено, что запахи бензола и герантиола обостряют слух, а индол притупляет слуховое восприятие, запахи пиридина и толуола обостряют зрительную функцию в сумерках, запах камфоры повышает чувствительность зрительной рецепции зеленого цвета и снижает — красного.

4.3.1.8.4. Орган вкуса. Вкус - ощущение, возникающее при воздействии раздражителей на специфические рецепторы, расположенные на различных участках языка. Органом вкуса являются специальные нервные окончания языка, мягкого неба, миндалин, задней части глотки. Это так называемые вкусовые рецепторы, которые в медицине называются сосочками. На языке имеется 4 вида сосочков. По средней линии языка находятся нитевидные сосочки. Ближе к краю языка (как бы между средней линией к краям) находятся грибовидные сосочки. У края языка находятся желобовидные сосочки, которые соседствуют с язычной миндалиной. И по краям (справа и слева на его боковых поверхностях) находятся листовидные сосочки. Каждая группа этих сосочков отвечает за передачу в кору головного мозга своего вкуса (сладкого, горького, кислого, соленого).

Разные участки языка имеют неодинаковую чувствительность к вкусовым веществам: кончик языка более чувствителен к сладкому, края языка — к кислому, кончик и края — к соленому и корень языка наиболее чувствителен к горькому.

Установить достаточно строгое соответствие вкуса с химической или физической характеристикой вещества пока не удается. Однако известно, что кислый вкус представлен в основном кислотами. Соленым в чистом виде является только хлорид натрия - поваренная соль, никакие другие хлориды или натриевые соединения не дают такого ощущения. Сладкими являются сахара, спирты, альдегиды, кетоны, амиды, эфиры, аминокислоты, а также некоторые соли бериллия и свинца. Горьким вкусом обладают самые разнообразные вещества - это соли калия, магния; аммония, некоторые органические соединения - хинин, кофеин, никотин и др.

Механизм восприятия вкусовых веществ связывают со специфическими химическими реакциями на границе вещество - вкусовой рецептор. Предполагают, что каждый рецептор содержит высокочувствительные белковые вещества, распадающиеся при воздействии определенных вкусовых веществ. Возбуждение от вкусовых рецепторов передается в ЦНС по специфическим проводящим путям.

Вкусовые луковицы, в состав которых входят рецепторы, расположены на сосочках языка и в значительно меньших количествах в слизистой неба, глотки, гортани, миндалин. Очень важным условием возникновения вкусового ощущения является растворение вкусового вещества на поверхности языка.

Вкусовые рецепторы живут недолго, меняя при этом и место расположения, и нервные связи, и форму, и свойства. Очень важным условием возникновения вкусового ощущения является растворение вкусового вещества на поверхности языка. Интересным представляется явление вкусового контраста, заключающегося в усилении одних вкусовых ощущений после действия других. Например, вкус сладкого вещества становится гораздо интенсивнее, если перед этим во рту было что-то соленое, а сладкое повышает чувствительность к кислому. Горечи обостряют чувствительность практически ко всем другим веществам.

4.3.1.8.5. Орган осязания. Осязание - сложное ощущение, возникающее при раздражении рецепторов кожи, слизистых оболочек и мышечно-суставного аппарата. Основная роль в формировании осязания принадлежит кожному анализатору, который осуществляет восприятие внешних механических, температурных, химических и других раздражителей. Осязание складывается из тактильных, температурных, болевых и двигательных ощущений. Основная роль в ощущении принадлежит тактильной рецепции — прикосновению и давлению.

Кожа - внешний покров тела - представляет собой орган с весьма сложным строением, выполняющий ряд важных жизненных функций. Кроме защиты организма от вредных внешних воздействий, кожа выполняет рецепторную, секреторную, обменную функции, играет значительную роль в терморегуляции и т. д.

В коже различают три слоя: наружный (эпителиальный — эпидермис), соединительно-тканный (собственно кожа — дерма) и подкожная жировая клетчатка. В коже имеется большое число кровеносных и лимфатических сосудов. Нервный аппарат кожи состоит из многочисленных, пронизывающих дерму нервных волокон и нервных окончаний - рецепторов, которые воспринимают давление, прикосновение, вибрацию, изменение температуры, болевые воздействия.

В коже различают три слоя: наружный (эпителиальный — эпидермис), соединительно-тканный (собственно кожа — дерма) и подкожная жировая клетчатка. В коже имеется большое число кровеносных и лимфатических сосудов. Нервный аппарат кожи состоит из многочисленных, пронизывающих дерму нервных волокон и нервных окончаний - рецепторов, которые воспринимают давление, прикосновение, вибрацию, изменение температуры, болевые воздействия.

Схематическое изображение микроскопического строения кожи человека (на разрезе ):

I — эпидермис; II — дерма (собственно кожа); III — подкожная жировая клетчатка; 1 — роговой слой эпидермиса; 2 — базальный, шиповатый, зернистый и блестящий слои эпидермиса; 3 — мышца, поднимающая волос; 4 — стержень волоса; 5 — сальная железа; 6 — нервные окончания; 7 — потовая железа с выводным протоком; 8 — кровеносный сосуд

Кожа - орган защиты. Одна из основных функций кожи - защитная. Так, растяжение, давление, ушибы обезвреживаются упругой жировой подстилкой и эластичностью кожи. Нормальный роговой слой предохраняет глубокие слои кожи от высыхания. Он весьма устойчив по отношению к различным химическим веществам. Пигмент меланин, поглощающий ультрафиолетовые лучи, предохраняет кожу от воздействия солнечного света. Особенно большое значение имеют стерилизующие свойства кожи и устойчивость к различным микробам. Неповрежденный роговой слой непроницаем для болезнетворных микроорганизмов, а кожное сало и пот создают, кислую среду, неблагоприятную для многих микробов. Спасительная кислотность рН 5,5 - результат деятельности потовых и сальных желез, доставляющих необходимые жирные кислоты. Окисление происходит в роговом веществе, поэтому важен достаточный приток кислорода для профилактики кожных заболеваний, так как кожа "дышит". Например, если покрыть человека лаком, он начинает задыхаться.

Важной защитной функцией кожи является ее участие в терморегуляции (поддержании нормальной температуры тела) - 80 % всей теплоотдачи организма осуществляется кожей. При высокой температуре внешней среды кровеносные сосуды кожи расширяются, и теплоотдача конвекцией усиливается. При низкой температуре - сосуды суживаются, кожа бледнеет, теплоотдача снижается.

Секреторная функция обеспечивается сальными и потовыми железами. С кожным салом могут выделяться некоторые лекарственные вещества (йод, бром), продукты промежуточного обмена веществ, микробных токсинов и эндогенных ядов.

Обменная функция кожи заключается в участии в процессах регуляции общего обмена веществ в организме, особенно водного, минерального и углеводного. Считают, что кожу можно условно рассматривать как железу внешней и внутренней секреции, с обширной поверхностью, богато снабженной сосудами и тесно связанной со всеми внутренними органами. Кожа - это "периферический мозг", неутомимый сторож, который всегда начеку, постоянно извещает центральный мозг о каждой агрессии и опасности.

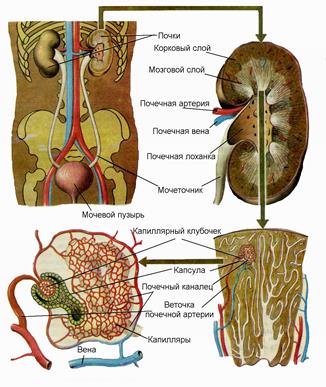

4.3.1.9. Система органов выделения. Накопившиеся в тканях ненужные продукты жизнедеятельности поступают в кровь, которая доставляет их к органам выделения. Газообразные продукты и часть воды выделяются легкими вместе с выдыхаемым воздухом. Через потовые железы, находящиеся в коже, выделяется избыток воды с растворенными в ней солями. Главная же часть подлежащих удалению из организма веществ выводится почками.

У человека две почки. Они располагаются в брюшной полости на задней стенке по бокам позвоночного столба. В почечной ткани имеется богато развитая сеть капилляров, переходящих в клубочки. Через стенки клубочков из крови в систему выводящих канальцев проходит жидкость (моча) с растворенными в ней ненужными веществами. Моча из почек по специальным выводящим путям - мочеточникам поступает в мочевой пузырь, который, благодаря растяжению мышечных стенок может вмещать до 900 мл мочи. Моча из мочевого пузыря выводится через мочеиспускательный канал. За сутки человек выделяет приблизительно 1,5л мочи.

При употреблении большого количества жидкости уже в первый час резко увеличивается образование малоконцентрированной мочи, тогда как при сухоедении образуется мало мочи и она содержит большое количество солей и мочевины. При одноразовом употреблении 100-150г сахара, он может выделяться с мочой. При правильном питании и нормальной работе почек в моче отсутствует сахар и белок, а содержаться только ненужные для организма вещества.

При употреблении большого количества жидкости уже в первый час резко увеличивается образование малоконцентрированной мочи, тогда как при сухоедении образуется мало мочи и она содержит большое количество солей и мочевины. При одноразовом употреблении 100-150г сахара, он может выделяться с мочой. При правильном питании и нормальной работе почек в моче отсутствует сахар и белок, а содержаться только ненужные для организма вещества.

4.3.1.10. Железы внутренней секреции. В организме имеются железы, которые выделяют высокоактивные химические вещества (гормоны), поступающие непосредственно в кровь. Значение для жизни гормонов желез внутренней секреции очень велико. Например, у карликов и людей, страдающих гигантизмом, нарушена деятельность желез внутренней секреции, в частности гипофиза (мозгового придатка). При усиленном выделении гормона щитовидной железы у человека повышается обмен веществ, поднимается артериальное давление, наблюдается исхудание, повышенная нервная возбудимость. При пониженной функции щитовидной железы обмен веществ снижается, отмечается отек тканей, падение артериального давления, общая слабость, вялость, сонливость. Гормон поджелудочной железы - инсулин, способствует переработке сахара печенью с образованием гликогена. Наоборот, адреналин вызывает распад гликогена и, тем самым, повышает уровень сахара в крови.

Деятельность всех желез внутренней секреции регулируется центральной нервной системой.

4.3.1.11. Половые органы. Органы размножения, или половые органы у мужчины и женщины, различны по своему строению.

Мужские половые органы составляют яички, предстательная железа и половой член. Половые железы мужчин – яички, заключены в мошонке. От яичек отходят семявыводящие протоки, идущие к мочеиспускательному каналу, по которому не только изливается моча, но и выбрасывается семенная жидкость, вырабатываемая в яичках. В семенной жидкости содержатся мужские зародышевые клетки - сперматозоиды, обладающие способностью оплодотворять женские половые клетки (яйцеклетки).

Женские половые органы состоят из яичников, труб, матки и влагалища. В яичниках (женских половых железах) вырабатываются женские половые клетки, или яйцеклетки. По специальным образованиям - трубам эти яйцеклетки проходят из яичников в матку. В матке происходит оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом и развитие плода.

Ежемесячно, начиная с периода полового созревания и до периода увядания женщины, из яичников выходит по одной яйцеклетке. Попав в матку, яйцеклетка в течение двух недель сохраняет способность быть оплодотворенной. Если оплодотворение не поступает, то яйцеклетка удаляется наружу.

|

|

|