|

Рельеф и геологические структуры 3 Глава

|

|

|

|

Взаимосвязь рельефа со структурами земной коры позволяет при геоморфологическом анализе учесть влияние не только существующих геологических структур, но и тех, которые были уничтожены действием внешних сил и которые когда-то были присущи более высоким горизонтам земной коры. Так, в природе встречаются случаи, когда, например, современные долины рек находятся в видимом противоречии с геологическими структурами, пересекают их, а не следуют направлениям простирания пластов или линиям разломов. В таких случаях невольно возникает предположение, не является ли гидрографическая сеть унаследованной от прошлого,

заложившейся в условиях иной структуры, существовавшей ранее на данной территории, т. е. не является ли она спроектированной, наложенной сверху на более глубокие горизонты земной коры с иной структурой или иной ориентировкой структурных линий. Подобные речные долины называются эпигенетическими. Благоприятными участками для эпигенетического заложения речных долин являются, например, участки платформ с тонким чехлом осадочных пород, испытывающие медленные, но устойчивые тектонические поднятия. В таких условиях реки, первоначально сформировавшие свои долины в осадочном чехле горизонтально залегающих пород, после удаления чехла в результате денудации оказываются врезанными в кристаллические породы фундамента. При этом направление течения рек может не совпадать с простиранием осей складок или линий разлома фундамента. Примером эпигенетических долин могут служить долины рек Гвианского нагорья в Южной Америке.

РЕЛЬЕФ И КЛИМАТ

Климат — один из важнейших факторов рельефообразования. Взаимоотношения между климатом и рельефом весьма разнообразны. Климат обусловливает характер и интенсивность процессов выветривания, он же определяет в значительной мере характер денудации, так как от него зависят «набор» и степень интенсивности действующих экзогенных сил. Как указывалось выше, в разных климатических условиях не остается постоянным и такое свойство горных пород, как их устойчивость по отношению к воздействию внешних сил. Поэтому в разных климатических условиях возникают разные, часто весьма специфичные формы рельефа (см. ч. III). Различия в формах наблюдаются даже в том случае, когда внешние силы воздействуют на однородные геологические структуры, сложенные литологически сходными горными породами.

|

|

|

Климат влияет на процессы рельефообразования как непосредственно, так и опосредствованно, через другие компоненты природной среды: гидросферу, почвенно-растительный покров и др.

Так, возникновение прибрежных пустынь Намиб (Юго-Западная Африка) и Атакамы (Южная Америка) обусловлено проходящими здесь холодными морскими течениями, существование которых у западных берегов Африки и Южной Америки является следствием общей циркуляции атмосферы. Здесь, таким образом, климат влияет на рельеф через гидросферу.

Существенное влияние на процессы рельефообразования оказы

вает растительный покров, который, кстати, сам является функ

цией климата. Так, поверхностный сток в условиях сомкнутого

растительного покрова при наличии хорошо развитой дернины или

лесной подстилки резко ослабевает или гасится совсем даже на

крутых склонах. Поверхности с разреженным растительным покро

вом или лишенные его становятся легко уязвимыми для эрозион-

2-911 33

ных процессов, а в случае сухости рыхлых продуктов выветривания — и для деятельности ветра.

Прямые и опосредствованные связи между климатом и рельефом являются причиной подчинения экзогенного рельефа в определенной степени климатической зональности. Этим он отличается от эндогенного рельефа, формирование которого не подчиняется зональности. Поэтому рельеф эндогенного происхождения называют азональным.

|

|

|

В начале нашего века немецкий ученый А. Пенк предпринял попытку классифицировать климаты по их рельефообразующей роли. Он выделил три основные типа климатов: 1) нивальный (лат. nivalis — снежный), 2) гумидный (богатый осадками, выпадающими в жидком виде) и 3) аридный (сухой и жаркий). Впоследствии эта классификация была дополнена и детализирована. Ниже приводится сокращенная классификация климатов по их роли в релье-фообразовании по И. С. Щукину, который различает нивальный, полярный, гумидный и аридный типы климатов.

Нивальный климат. Во все сезоны года характерны осадки в твердом виде и в количестве большем, чем их может растаять и испариться в течение короткого и холодного лета. Накопление снега приводит к образованию снежников и ледников. Основными рельефообразующими факторами в условиях нивального климата являются снег и лед в виде движущихся ледников. В местах, не покрытых снегом или льдом, интенсивно развиваются процессы физического (главным образом морозного) выветривания. Существенное влияние на рельефообразование оказывает вечная мерзлота. Нивальные климаты свойственны высоким широтам (Антарктида, Гренландия, острова Северного Ледовитого океана) и вершинным частям гор, поднимающимся выше снеговой границы.

Полярный климат, или климат областей распространения много-летнемерзлых грунтов. Для этого типа климата типичны длинная и суровая зима, короткое и прохладное лето, значительная облачность, малое количество осадков, малая интенсивность солнечной радиации. Все эти условия благоприятствуют возникновению или сохранению образовавшейся ранее (при еще более суровых климатических условиях) вечной мерзлоты. Наличие последней обусловливает ряд процессов, свойственных полярному климату и создающих ряд специфических форм мезо- и микрорельефа, описанных в гл. 17.

Одним из важнейших факторов денудации в областях распространения вечной мерзлоты является солифлюкция (лат. solum — почва, грунт; fluxus — течь)—медленное течение протаивающих переувлажненных почв и дисперсных грунтов по поверхности мерзлого основания. При низких температурах в условиях полярного климата даже летом преобладает физическое, преимущественно морозное выветривание. Полярный климат свойствен в основном зоне тундры. В континентальных условиях распространяется и на более южные ландшафтные зоны (Восточная Сибирь и др.).

|

|

|

Гумидный климат. В областях с гумидным климатом количест-

во выпадающих в течение года осадков больше, чем может испариться и просочиться в почву. Избыток атмосферной воды стекает или в виде мелких струек по всей поверхности склонов, вызывая плоскостную денудацию, или в виде постоянных или временных линейных "водотоков (ручьев, рек), в результате деятельности которых образуются разнообразные эрозионные формы рельефа — долины, балки, овраги и др. Эрозионные формы являются доминирующими в условиях гумидного климата. Благодаря большому количеству тепла и влаги в областях с гумидным климатом интенсивно протекают процессы химического выветривания. При наличии растворимых горных пород развиваются карстовые процессы.

На земном шаре выделяются три зоны гумидного климата: две из них располагаются в умеренных широтах Северного и Южного полушарий, третья тяготеет к экваториальному поясу.

Аридный климат. Характеризуется малым количеством осадков, большой сухостью воздуха, интенсивной испаряемостью, превышающей во много раз годовую сумму осадков, малой облачностью. Растительный покров в этих условиях оказывается сильно разреженным или отсутствует совсем, интенсивно идет физическое, преимущественно температурное выветривание.

Эрозионная деятельность в аридном климате ослаблена, и главным рельефообразующим агентом становится ветер. Сухость продуктов выветривания способствует их быстрому удалению не толь^ ко с открытых поверхностей, но и из трещин горных пород. В результате происходит препарировка более стойких пород, и, как следствие этого, в аридном климате наблюдается наиболее четкое отражение геологических структур в рельефе.

|

|

|

Области с аридным климатом располагаются на материках преимущественно между 20 и 30° северной и южной широты. Аридные климаты наблюдаются и за пределами названных широт, где их формирование связано с размерами и орографическими особенностями материков. Так, в пределах Восточной Азии аридная зона в Северном полушарии проникает почти до 50° с. ш.

Следует отметить, что переход от одного морфологического типа климата к другому осуществляется постепенно, вследствие чего и смена доминирующих процессов экзогенного рельефообразования происходит также постепенно.

На границе двух климатов образуются формы рельефа, характерные для обоих типов и приобретающие к тому же ряд специфических особенностей. Такие переходные зоны выделяют в особые морфологические подтипы климатов: Существованию переходных зон способствует и непостоянство границ между климатическими зонами в течение года: следуя за движением солнца, они смещаются то в сторону полюсов, то в сторону экватора.

Изучение пространственного размещения генетических типов рельефа экзогенного происхождения и сопоставление их с современными климатическими условиями соответствующих регионов показывает, что охарактеризованная выше взаимосвязь между кли-1атом и рельефом в ряде мест нарушается. Так, в северной поло-2*

вине Европы широко распространены формы рельефа, созданные деятельностью ледника, хотя в настоящее время никаких ледников здесь нет и располагается этот регион в зоне гумидного климата умеренных широт. Объясняется это «несоответствие» тем, что в недавнем прошлом (в эпохи оледенений) значительная часть Севера Европы была покрыта льдом и, следовательно, располагалась в зоне нивального климата. Здесь и сформировался сохранившийся до наших дней, но оказавшийся в несвойственных ему теперь климатических условиях рельеф ледникового происхождения. Такой рельеф получил название реликтового (лат. relictus — оставленный). Изучение этого рельефа представляет большой научный интерес. Реликтовые формы рельефа наряду с осадочными горными породами и заключенными в них остатками растительных и животных организмов дают возможность судить о палеоклиматах отдельных регионов и о положении климатических зон в те или иные этапы истории развития Земли. Сохранность реликтовых форм обусловлена тем, что рельеф меняет свой облик в связи с изменением климата значительно медленнее, чем это свойственно почвенному покрову и особенно растительному и животному миру.

|

|

|

Следовательно, облик экзогенного рельефа ряда регионов земной поверхности определяется не только особенностями современного климата, но и климата прошлых геологических эпох.

ЧАСТЬ II. ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

Эндогенные процессы обусловливают различные типы тектонических движений и связанные с ними деформации земной коры. Они являются причиной землетрясений, эффузивного и интрузивного магматизма. Они же лежат в основе дифференциации вещества в недрах Земли и формирования различных типов земной коры. В совокупности эндогенные процессы не только способствуют возникновению разнообразных по морфологии и размерам форм рельефа, но во многих случаях контролируют как характер, так и интенсивность деятельности экзогенных процессов. Все это определяет исключительно важную роль эндогенных процессов в рельефообра-зовании на поверхности Земли.

Эндогенные процессы обусловливают различные типы тектонических движений и связанные с ними деформации земной коры. Они являются причиной землетрясений, эффузивного и интрузивного магматизма. Они же лежат в основе дифференциации вещества в недрах Земли и формирования различных типов земной коры. В совокупности эндогенные процессы не только способствуют возникновению разнообразных по морфологии и размерам форм рельефа, но во многих случаях контролируют как характер, так и интенсивность деятельности экзогенных процессов. Все это определяет исключительно важную роль эндогенных процессов в рельефообра-зовании на поверхности Земли.

ГЛАВА 5. РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Различают три типа тектонических движений: складкообразователь-ные, разрывообразовательные и вертикальные колебательные движения. Каждый из этих типов тектонических движений обусловливает различные типы деформаций земной коры, прямо или опосредствованно отражающиеся в рельефе.

СКЛАДЧАТЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В РЕЛЬЕФЕ

Как известно, элементарными видами складок являются антиклинали и синклинали. В наиболее простом случае антиклинали и синклинали находят прямое выражение в рельефе или на их месте формируется четко выраженный инверсионный рельеф. Примеры подобного рода приведены выше (см. рис. 7). Чаще всего характер взаимоотношения складчатых структур и рельефа более сложный (рис. 8). Обусловлено это тем, что рельеф складчатых областей зависит не только от типов складок и их формы в профиле и плане. Он, как мы уже знаем, во многом определяется составом и степенью однородности пород, смятых в складки, характером, интенсивностью и длительностью воздействия внешних сил, тектоническим режимом территории. Находят отражение в рельефе размер и внутреннее строение складок. Небольшие и относительно простые по строению складки выражаются в рельефе обычно в виде невысоких компактных хребтов (Терский и Сунженский хребты

|

северного склона Большого Кавказа и др.). Более крупные и сложные по внутреннему строению складчатые структуры — антиклино-рии и синклинории представлены в рельефе в виде крупных горных хребтов и разделяющих их понижений (Главный и Боковой хребты на Кавказе, Каратау и Актау на Мангышлаке и др.). Еще более крупные поднятия, состоящие из нескольких антиклинориев и син-клинориев и называемые мегантиклинориями, обычно образуют ме-гаформы рельефа. Они имеют облик горной страны, состоящей из нескольких хребтов и разделяющих их впадин (горные сооружения Большого и Малого Кавказа, соответствующие мегантиклинориям

того же названия).

Складкообразование, наиболее полно проявляющееся в подвижных зонах земной коры — геосинклинальных областях, обычно сопровождается разрывными нарушениями, интрузивным и эффузивным магматизмом. Все эти процессы усложняют структуру складчатых областей и проявление складчатых структур в рельефе. Если учесть при этом разнообразие внешних факторов, воздействующих на складчатые структуры, интенсивность проявления и длительность их воздействия, станет понятным то разнообразие структурно-денудационного рельефа, которое наблюдается в пределах складчатых областей Земного шара.

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В РЕЛЬЕФЕ

Разрывные нарушения (дизъюнктивные дислокации) —это различные тектонические нарушения сплошности горных пород, часто сопровождающиеся перемещением разорванных частей геологических тел относительно друг друга. Простейшим видом разрывов являются единичные более или менее глубокие трещины. Наиболее крупные разрывные нарушения, распространяющиеся на большую

глубину (вплоть до верхней мантии) и имеющие значительную длину и ширину, называют глубинными разломами. Глубинные разломы фактически представляют собой более или менее широкие зоны интенсивного дробления пород. Нередко выделяют в качестве особого типа сверхглубинные разломы, которые уходят своими корнями в мантию.

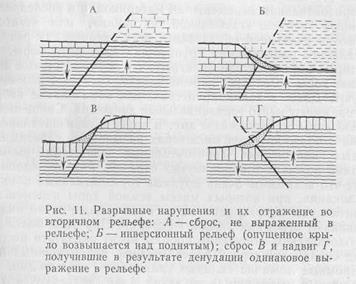

Подобно, складчатым, разрывные нарушения находят прямое или опосредствованное отражение в рельефе. Так, геологически молодые сбросы или надвиги морфологически нередко выражены уступом топографической поверхности, высота которого может до известной степени характеризовать величину вертикального смещения блоков (рис. 9, А, Б). При системе сбросов (надвигов) может образоваться ступенчатый рельеф, если блоки смещены в одном направлении (рис. 9, В), или сложный горный рельеф, если блоки сместились относительно друг друга в разных направлениях. Так образуются глыбово-тектонические или сбросово-тектонические горы. С точки зрения структурных особенностей перемещенных блоков различают столовые глыбовые и складчато-глыбовые горы. Первые возникают на участках первичной поверхности, сложенной,горизонтальными или наклонными, не смятыми в складки пластами осадочных пород. Примером таких гор может служить Столовая Юра. Широко развиты столовые глыбовые горы в Африке. Складчатые глыбовые горы возникают на месте развития древних складчатых структур. К их числу относятся Алтай, Тянь-Шань и др.

По занимаемой на земной поверхности площади глыбовые горы не уступают складчатым. Да и в пределах складчатых гор роль разрывной тектоники чрезвычайно велика. Крупные складчатые нарушения обычно сочетаются с разрывными. Обособление антиклиналей (антиклинориев) и синклиналей (синклинориев) часто сопровождается образованием ограничивающих разломов. В результате

эазуются горст-антиклинали (горст-антиклинории) или грабен-инклинали (грабен-синклинории), которые во многих случаях и

определяют внутреннюю структуру складчато-глыбовых гор. Так, упоминавшиеся выше Главный и Боковой хребты Большого Кавказа являются сложно построенными мегагорст-антиклинориями.

Особенно велика рельефообразующая роль разрывных нарушений в областях распространения древних складчатых областей, где в результате последующих тектонических движений в ряде мест сформировались глыбовые, или сбросовые, горы. Примерами рельефа такоготипа могут служить глыбовые горы Забайкалья, Большого Бассейна Северной Америки. Четко проявляется в рельефе глыбовая структура гор Центральной Европы, где такие горные массивы, как Гарц, Шварцвальд, Тюрингенский лес и др., являются типичными горстами (рис. 10).

Разумеется, не всегда структуры, обусловленные разрывными нарушениями, находят прямое отражение в рельефе. Могут быть и иные соотношения. В результате более интенсивной денудации блока, испытавшего поднятие, топографическая поверхность последнего может оказаться на одном уровне с поверхностью опущенного блока (рис. 11, А). При определенных условиях может сформироваться инверсионный рельеф: более высокое гипсометрическое положение будет занимать поверхность блока, испытавшего опускание (рис. 11, Б). Воздействием внешних сил на структуры, возникающие в результате разрывных нарушений, объясняется и то, что разные по происхождению структуры могут получить одинаковое морфологическое отражение в рельефе (рис. 11, В, Г).

Рельефообразующая роль разрывных нарушений сказывается также в том, что трещины и разломы, как наиболее податливые зоны земной коры, часто служат местами заложения эрозионных форм разных порядков. Этому способствует не только раздробленность породы вдоль зон нарушений, но и концентрация в них поверхностных и подземных вод. Эрозионные формы, заложившиеся по трещинам и разломам, принимают их направление и в плане (на картах, аэро- и космических снимках) обычно имеют ортого-

нальный характер: прямолинейные участки долин чередуются с резкими изгибами под прямыми или острыми углами.

Системы разломов могут определять очертания береговых линий морей и океанов (п-ов Сомали, Синайский п-ов и др.).

Вдоль линий разрывных нарушений часто наблюдаются выходы магматических пород, горячих и минеральных источников, различные специфические формы мезо- и микрорельефа, не свойственные окружающей территории. Иногда вдоль линий разломов располагаются цепочки вулканов. К зонам глубинных и сверхглубинных

разломов приурочены фокусы глубинных землетрясений. По регистрации фокусов таких землетрясений удалось установить, что некоторые сверхглубинные разломы проникают в недра Земли на 500—700 км, пронизывают земную кору и верхнюю мантию и берут начало где-то в нижней мантии. Выходы некоторых сверхглубинных разломов на поверхность Земли выражены в рельефе глубоководными желобами — своеобразными формами рельефа, к которым приурочены максимальные глубины океанов.

Велика рельефообразующая роль разломной тектоники в пределах так называемых рифтовых зон, или рифтогенов, где с нею связано образование узких, резко выраженных отрицательных форм рельефа — рифтовых долин. Примерами их могут быть рифтовые долины сводовых частей срединно-океанических хребтов, рифтовая впадина Мертвого моря в Передней Азии и др.

Следовательно, разрывные нарушения оказывают весьма существенное воздействие на формирование и морфологию рельефа, причем степень этого воздействия во многом определяется текто-

нической активностью в настоящее время или активностью недавнего геологического прошлого.

Причиной складчатых и разрывных нарушений являются вертикальные движения земной коры. О роли горизонтальных движений в эндогенных процессах и формировании рельефа ни среди тектонистов, ни среди геоморфологов единого мнения нет. Многие тектонисты считают, что горизонтальные движения земной коры имеют огромное значение. Они обусловливают перемещение материковых массивов и являются причиной образования целых океанов, таких, как Атлантический или Индийский. Наиболее полное отражение это направление в тектонике получило в учении Веге-нера о горизонтальном перемещении материков, а в последнее время — в новой гипотезе «глобальной тектоники», или «тектоники плит», рассматривающей образование всех океанов как результат горизонтального раздвижения крупнейших плит литосферы.

Некоторые исследователи полагакпучто горизонтальные движения земной коры не следует переоценивать, хотя они, несомненно, существуют. Даже в таких процессах, как образование взбросов и надвигов, имеют место горизонтальные движения. Смещения блоков земной коры по отношению друг к другу в горизонтальном направлении в более крупных масштабах называются сдвигами. При складчатых нарушениях горизонтальные движения вызывают образование лежачих и опрокинутых складок. Ряд исследователей полагает, что возможны очень крупные горизонтальные пликатив-ные дислокации, при которых массы земной коры перемещаются в горизонтальном направлении на десятки и даже сотни километров. Возникают огромные лежачие складки. При этом более молодые в геологическом отношении породы могут оказаться погребенными под складчатой серией более древних, перемещенных пород. Такие огромные лежачие складки называют шарьяжами. Большинство ученых, изучающих структуру Альп, полагают, что в их строении шарьяжам принадлежит важнейшее место.

Горизонтальные движения земной коры происходят при образовании горстов, грабенов, рифтов. Известно, например, что впадина Красного моря, представляющая собой гигантский молодой грабен-рифт, расширяется, ее борта смещаются в разные стороны относительно осевой линии рифта на несколько миллиметров в год..

Имеются также сведения о том, что во время катастрофического чилийского землетрясения в 1960 г. отмечалось смещение края суши относительно твердых геодезических точек на 16 м в западном направлении. В последующие годы произошло обратное смещение края суши.

Крупные горизонтальные перемещения земной коры отмечаются на дне океанов, там, где срединно-океанические хребты пересе-* каются глубинными океаническими разломами. Смещения достигают нескольких сотен километров. Все эти явления более подробно рассмотрены ниже, в обзоре планетарных форм рельефа.

Таким образом, горизонтальные движения земной коры несомненно существуют и они заметно проявляются в рельефе Земли.

РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ

\

| « |

Кроме складкообразовательных и разрывообразовательных движений выделяют также колебательные, или эпейрогенетические, движения, под которыми понимают постоянные и повсеместные вертикальные движения земной коры различного знака, разных масштабов, различные по площадному распространению, скоростям и амплитудам, не создающие складчатых структур.

Рельефообразующая роль тектонических движений этого типа огромна. Они участвуют в образовании форм рельефа самого разного масштаба. Так, вертикальные тектонические движения самого высшего порядка охватывают огромные площади, не считаясь с границами крупнейших структур земной коры — геосинклиналей и платформ. Они лежат в основе формирования наиболее крупных, планетарных форм рельефа земной поверхности.

Вертикальные движения второго порядка образуют антеклизы и синеклизы в пределах платформ, поднятия и прогибы —в геосинклинальных областях. Эти крупные структуры находят отражение в рельефе в виде мега- и макроформ рельефа. Например, Прикаспийская низменность соответствует прикаспийской синеклизе, Волыно-Подольская возвышенность — украинскому щиту, Большой Кавказ — одному из мегантиклинориев альпийской складчатой зоны и т. д.

Вертикальные движения третьего порядка лежат в основе формирования рельефа складчато-глыбовых и столово-глыбовых гор.

Вертикальная составляющая тектонических движений всегда присутствует и большей частью превалирует при образовании сбросов, надвигов, грабенов и горстов, а следовательно, и соответствующих этим структурам форм рельефа. По мнению ряда ученых, именно вертикальные движения являются первопричиной складкообразовательных движений. Если в целом это положение спорно, то образование ряда типов складок под влиянием вертикальных тектонических движений, по-видимому, справедливо. Например, складки, образованные при поднятии блоков земной коры за счет неравномерного давления снизу; гравитационные складки, возникающие на склонах тектонических поднятий, и некоторые другие.

Рельефообразующая роль вертикальных тектонических движений высшего порядка заключается также в том, что они контролируют распределение площадей, занятых сушей и морем (обусловливают морские трансгрессии и регрессии), определяют конфигурацию материков и океанов.

Распределение площадей, занятых сушей и морем, а также конфигурация материков и океанов, как известно, являются первопричиной изменения климата на поверхности Земли. Следовательно, вертикальные движения оказывают не только прямое воздействие на рельеф, но и опосредствованное, через климат, о влиянии которого на рельеф говорилось выше (гл. 4).

РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ НОВЕЙШИХ /

ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ

В предыдущих главах речь шла об отражении геологических структур в рельефе и о влиянии на рельеф различных типов тектонических движений, безотносительно ко времени проявления этих движений.

В настоящее время установлено, что главная роль в формировании основных черт современного рельефа эндогенного происхожде-

ния принадлежит так называемым новейшим тектоническим движениям, под которыми большинство исследователей понимают движения, имевшие место в неоген-четвертичное время. Об этом достаточно убедительно свидетельствует, например, сопоставление гипсометрической карты СССР и карты новейших тектонических движений (рис. 12). Так, областям со слабовыраженными вертикальными положительными тектоническими движениями в рельефе соответствуют равнины, невысокие плато и плоскогорья с тонким чехлом четвертичных отложений: Восточно-Европейская равнина,

значительная часть Западно-Сибирской низменности, плато Устюрт, Среднесибирское плоскогорье.

Областям интенсивных тектонических погружений, как правило, соответствуют низменности с мощной толщей осадков неоген-чет-вертичногй возраста: Прикаспийская низменность, значительная часть Тура^ской низменности, Северо-Сибирская низменность, Колымская низменность и др. Областям интенсивных, преимущественно положительных тектонических движений соответствуют горы: Кавказ, Памир, Тянь-Шань, горы Прибайкалья и Забайкалья и др.

Следовательно, рельефообразующая роль новейших тектониче

ских движений проявилась прежде всего в деформации топографи

ческой поверхности, в создании положительных и отрицательных

форм рельефа разного порядка. Через дифференциацию топографи

ческой поверхности новейшие тектонические движения контроли-,

руют расположение на поверхности Земли областей сноса и акку

муляции и, как следствие этого, областей с преобладанием денуда

ционного (выработанного) и аккумулятивного рельефа. Скорость,

амплитуда и контрастность новейших движений существенным

образом влияют на интенсивность проявления экзогенных процес

сов и также находят отражение в морфологии и морфометрии

рельефа. '

Выражение в современном рельефе структур, созданных неотектоническими движениями, зависит от типа и характера неотектонических движений, литологии деформируемых толщ и конкретных физико-географических условий. Одни структуры находят прямое отражение в рельефе, на месте других формируется обращенный рельеф, на месте третьих — различные типы переходных форм от прямого рельефа к обращенному. Разнообразие соотношений между рельефом и геологическими структурами особенно характерно для мелких структур. Крупные структуры, как правило, находят прямое выражение в рельефе.

Формы рельефа, обязанные своим происхождением неотектоническим структурам, получили название морфоструктур. В настоящее время нет единого толкования термина «морфоструктура» ни в отношении масштаба форм, ни в отношении характера соответствия между структурой и ее выражением в рельефе. Одни исследователи понимают под морфоструктурами и прямой, и обращенный, и любой иной рельеф, возникший на месте геологической структуры, другие — только прямой рельеф. Точка зрения последних, пожалуй, более правильна. Морфоструктурами мы будем называть формы рельефа разного масштаба, морфологический облик которых в значительной степени соответствует типам создавших их геологических структур.

Данные, которыми располагают в настоящее время геология и геоморфология, свидетельствуют о том, что земная кора испытывает деформации практически всюду и разного характера: и колебательные, и складкообразовательные, и разрьгвообразовательные. 1ак например, в настоящее время поднятие испытывают территория Фенноскандии и значительная часть территории Северной

|

|

|