|

Определение массы поезда и длины приемо-отправочных путей

|

|

|

|

Для того, чтобы определить полезную длину приемоотправочных путей участковой станции Д, необходимо воспользоваться формулой:

, где (3.1.1)

, где (3.1.1)

– количество условных вагонов в составе;

– количество условных вагонов в составе;

- длина одного условного полувагона, м;

- длина одного условного полувагона, м;

- длина локомотива, в данном случае тепловоза, м.

- длина локомотива, в данном случае тепловоза, м.

Количество вагонов в составе рассчитывается по формуле (2.2.2):

где (3.1.2)

где (3.1.2)

- вес состава, 5200 т;

- вес состава, 5200 т;

- вес вагона, брутто, 72 т/ваг:

- вес вагона, брутто, 72 т/ваг:

Тогда:

Следовательно, длина приемо-отправочных путей будет равна:

Длина приемо-отправочных путей принимается согласно требований СТН Ц-01-95, следовательно,

3.2. Определение потребной пропускной способности и количества главных путей на подходах к станции

Пропускной способностью железнодорожной линии называется максимальное число поездов или пар поездов установленной массы и длины, которое может быть пропущено по данной линии в единицу времени (сутки, час) при имеющейся технической оснащенности, принятом типе графика

и заданном числе пассажирских поездов.

Различают понятия наличной, проектной и потребной пропускной способности.

Наличная – это пропускная способность, которая может быть реализована при существующей технической оснащенности линии.

Потребной называется пропускная способность, которая должна быть обеспечена при заданных размерах пассажирского и грузового движения с резервом, определенным на направлении.

Проектная – это та пропускная способность, которая может быть достигнута при осуществлении реконструктивных мер по условиям технической оснащенности.

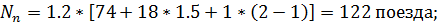

Потребная пропускная способность примыкающих линий определяется по формуле:

где (3.2.1)

где (3.2.1)

α – коэффициент резерва пропускной способности, α=1,15÷1,2;

|

|

|

- число грузовых, пассажирских и сборный поездов на данной линии, соответственно;

- число грузовых, пассажирских и сборный поездов на данной линии, соответственно;

- коэффициент съема грузовых поездов соответственно пассажирскими и сборными поездами,

- коэффициент съема грузовых поездов соответственно пассажирскими и сборными поездами,

Со ст.А:

На ст.А:

Со ст.Б:

На ст.Б:

Со ст.В:

На ст.В:

Величины  берут из таблицы поездооборота станции, при неодинаковых размерах движения поездов в четном и нечетном направлениях принимают большие значения. Тогда

берут из таблицы поездооборота станции, при неодинаковых размерах движения поездов в четном и нечетном направлениях принимают большие значения. Тогда

.

.

Число главных путей на прилегающих к станции линиях и технические средства регулирования интервалов между поездами принимаются в зависимости от рассчитанной потребной пропускной способности, с учетом требований обеспечения потребной пропускной способности. Т.к. потребная пропускная способность на линиях, ДА и БД более 100 поездов, то линии будут оборудованы 2 главными путями, а техническая оснащенность линий – автоблокировка, на линии ВД потребная пропускная способность составила 68 поездов, то линии будут оборудованы 2 главными путями, а техническая оснащенность линий – автоблокировка.

3.3. Определение числа путей в приемоотправочных парках

Число путей в приемо-отправочном парке участковой станции (без ходовых) может быть определенно по формуле:

(3.3.1)

(3.3.1)

- средневзвешенное время занятия пути поездом в данном парке;

- средневзвешенное время занятия пути поездом в данном парке;

– расчетный интервал прибытия поездов в данный парк с j-ой линии;

– расчетный интервал прибытия поездов в данный парк с j-ой линии;

– доля поездов, поступающих в данный парк с j-ой линии от общего числа поездов, прибывающих к станции.

– доля поездов, поступающих в данный парк с j-ой линии от общего числа поездов, прибывающих к станции.

n – число линий, примыкающих к станции;

Число линий n равно числу прилегающих к станции участков, если с каждого из них имеется непосредственный вход на участковую станцию. Если же одна из линий примыкает к предузловой станции, то в этом случае линию рассматривают как одну с суммарными размерами грузового и пассажирского движения.

В число n включается также как отдельная линия и сортировочный парк участковой станции, откуда поступают в приемо-отправочный парк поезда своего расформирования.

|

|

|

3.3.1. Общий принцип расчёта

Для того чтобы найти средневзвешенное время занятия пути приемо-отправочного парка  в формуле (3.3.1), необходимо все поезда, принимаемые в данный парк, разделить на группы, для которых это время одинаково. Тогда средневзвешенное время можно определить следующим образом:

в формуле (3.3.1), необходимо все поезда, принимаемые в данный парк, разделить на группы, для которых это время одинаково. Тогда средневзвешенное время можно определить следующим образом:

где (3.3.1.1)

где (3.3.1.1)

- время занятия пути поездом i-ой группы;

- время занятия пути поездом i-ой группы;

- среднесуточное количество поездов i-ой группы, обрабатываемых в данном парке;

- среднесуточное количество поездов i-ой группы, обрабатываемых в данном парке;

k – количество групп поездов.

Время занятия пути приемо-отправочного парка поездом каждой группы состоит из 2-х элементов:

где (3.3.1.2)

где (3.3.1.2)

- время выполнения всех технологических операций с поездом в парке с учетом межоперационных простоев;

- время выполнения всех технологических операций с поездом в парке с учетом межоперационных простоев;

- время ожидания вывода (отправления или уборки) поезда из парка.

- время ожидания вывода (отправления или уборки) поезда из парка.

3.3.2. Определение продолжительности технологических операций

Продолжительность технологических операций с поездами зависит от их категории и может быть определена по формулам, приведенным в таблице 3.3.1:

Таблица 3.3.1. Технологические операции и формулы для их определения

| № п/п | Категории поезда | Формулы для определения величины

| Значение

|

| транзитный без смены локомотива |

|

| |

| транзитный со сменой локомотива (в т.ч. угловой) |

|

| |

| участковый, поступающий в переработку |

|

| |

| сборный, поступающий в переработку |

|

| |

| поезд своего формирования (участковый, сборный) |

|

|

Здесь  - время занятия пути при приёме на станцию;

- время занятия пути при приёме на станцию;

- время обработки поезда соответствующей категории по типовому технологическому процессу работы участковой станции;

- время обработки поезда соответствующей категории по типовому технологическому процессу работы участковой станции;

- время ожидания обработки поезда соответствующей категории, возникающее в период сгущенного прибытия поездов на станцию,

- время ожидания обработки поезда соответствующей категории, возникающее в период сгущенного прибытия поездов на станцию,  ;

;

– время занятия пути при уборке с него состава на вытяжной путь;

– время занятия пути при уборке с него состава на вытяжной путь;

– время занятия пути при подаче на него состава с вытяжного пути;

– время занятия пути при подаче на него состава с вытяжного пути;

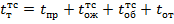

Время занятия пути при приеме поезда на станцию в случае, когда поезд в момент открытия входного сигнала находится от него на расстоянии двух блок-участков, определяется по формуле:

(3.3.1.3)

(3.3.1.3)

– длины блок-участков (в зависимости от длины обращающихся поездов

– длины блок-участков (в зависимости от длины обращающихся поездов  ;

;

V – установленная скорость следования поезда по перегону (V=0,8  );

);

|

|

|

- средняя скорость входа поезда на станцию (

- средняя скорость входа поезда на станцию ( ;

;

- время приготовления маршрута и открытия сигнала (

- время приготовления маршрута и открытия сигнала ( );

);

- расстояние, проходимое поездом от входного сигнала до остановки на пути приёмо-отправочного парка, мин:

- расстояние, проходимое поездом от входного сигнала до остановки на пути приёмо-отправочного парка, мин:

, где (3.3.1.4)

, где (3.3.1.4)

- расстояние от входного сигнала до первой стрелки горловины (при электровозной тяге – 300 м);

- расстояние от входного сигнала до первой стрелки горловины (при электровозной тяге – 300 м);

- длина горловины парка (300 м);

- длина горловины парка (300 м);

- длина поезда м.

- длина поезда м.

Длина поезда определяется из выражения:

, где (3.3.1.5)

, где (3.3.1.5)

- средняя длина вагона (

- средняя длина вагона ( );

);

- число физических вагонов в составе;

- число физических вагонов в составе;

- длина локомотива.

- длина локомотива.

На участках обращаются тепловозы ВЛ10у,  вагона:

вагона:

Тогда при  , время занятия пути при приеме поезда будет равно

, время занятия пути при приеме поезда будет равно

Время занятия маршрута при отправлении поезда определяется по формуле

, где (3.3.1.6)

, где (3.3.1.6)

- средняя скорость выхода поезда с учётом разгона (35 км/ч);

- средняя скорость выхода поезда с учётом разгона (35 км/ч);

- расстояние, проходимое поездом до момента освобождения маршрута (

- расстояние, проходимое поездом до момента освобождения маршрута ( );

);

Тогда:

Время занятия приемоотправочного пути при подаче и уборке состава определяется как продолжительность соответствующих полурейсов подачи и уборки

, где (3.3.1.7)

, где (3.3.1.7)

a, b – нормативные коэффициенты;

- количество физических вагонов в маневровом составе.

- количество физических вагонов в маневровом составе.

Значение коэффициентов a и b выбираются в зависимости от длины полурейса, которая определяется длиной поезда и горловины парка.

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.3.2.

Таблица 3.3.2. Продолжительность выполнения технологических операций

| № п/п | Категории поезда | Значение

|

| транзитный без смены локомотива |

| |

| транзитный со сменой локомотива (в т.ч. угловой) |

| |

| Участковый и сборный, поступающий в переработку |

| |

| поезд своего формирования (участковый, сборный) |

|

3.3.3. Определение времени ожидания вывода поезда из приемо-отправочного парка

Время ожидания отправления грузовых поездов (транзитных и своего формирования) определяется отдельно для каждой примыкающей к парку линии. Для расчета указанного времени могут быть использованы методы теории массового обслуживания. Формула для расчета среднего простоя поездов в ожидании отправления на данную линию

|

|

|

,где (3.3.3.1)

,где (3.3.3.1)

– наличная пропускная способность данной линии;

– наличная пропускная способность данной линии;

- коэффициент вариации интервалов отправления поездов на данную линию (

- коэффициент вариации интервалов отправления поездов на данную линию ( .

.

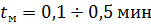

Максимальное количество грузовых поездов  может быть определено

может быть определено

где (3.3.3.2)

где (3.3.3.2)

N – наличная пропускная способность данной линии.

Наличная пропускная способность линии N зависит от значительного числа факторов, и ее определение представляет собой достаточно сложную задачу. С одной стороны, она меньше максимальной пропускной способности, определяемой величиной минимального интервала между поездами  из-за ремонтных работ, неравномерности движения и др. причин. С другой стороны, для обеспечения устойчивой и надежной работы участка наличная пропускная способность не должна быть меньше потребной, рассчитанной с учетом резерва.

из-за ремонтных работ, неравномерности движения и др. причин. С другой стороны, для обеспечения устойчивой и надежной работы участка наличная пропускная способность не должна быть меньше потребной, рассчитанной с учетом резерва.

Для рассматриваемой станции:

1. Линия ДА:  =144,

=144,

2. Линия БД:  =120,

=120,

3. Линия ВД:  =100,

=100,

Средний простой в ожидании отправления:

4. Линия ДА:

5. Линия БД:

6. Линия ВД:

Время ожидания уборки состава, прибывающего в расформирование из приемо-отправочного парка на вытяжной путь, определяется также с использованием методов массового обслуживания.

Формула для расчета среднего простоя поездов в приемо-отправочном парке в ожидании расформирования имеет вид:

, где (3.3.3.3)

, где (3.3.3.3)

- среднесуточное число расформируемых составов;

- среднесуточное число расформируемых составов;

- коэффициент вариации горочного интервала (

- коэффициент вариации горочного интервала ( ;

;

- горочный технологический интервал при одном локомотиве на горке (

- горочный технологический интервал при одном локомотиве на горке ( ;

;

Среднее время простоя вагонов в ожидании расформирования будет равно:

Расчет времени  для парков станции удобно свести в таблицу 3.3.3.

для парков станции удобно свести в таблицу 3.3.3.

Таблица 3.3.3. Средневзвешенное время занятия пути приемоотправочного парка

| № п/п | Категория поезда | Направление следования |  , мин , мин

|  , мин , мин

|  , мин , мин

| ПО-1 | ПО-2 | ||

| N |

| N |

| ||||||

| Транзитные без смены локомотива | на А | 28,17 | 7,10 | 35,27 | 1657,69 | - | - | ||

| на Б | 28,17 | 15,95 | 44,12 | - | - | 2603,08 | |||

| на В | 28,17 | 4,66 | 32,83 | 492,45 | |||||

| Транзитные со сменой локомотива | на А | 48,42 | 7,10 | 55,52 | - | - | 1276,96 | ||

| на Б | 48,42 | 15,95 | 64,37 | - | - | - | - | ||

| на В | 48,42 | 4,66 | 53,08 | 1008,52 | |||||

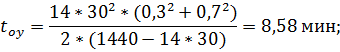

| Участковые и сборные | в расформ. | 30,82 | 8,58 | 39,4 | 551,60 | - | - | ||

| Своего формирования | на А | 34,61 | 7,10 | 41,71 | 3+1 | 166,84 | - | - | |

| на Б | 34,61 | 15,95 | 50,56 | - | - | 3+2 | 252,8 | ||

| на В | 34,61 | 4,66 | 39,27 | 4+2 | 235,62 | - | - | ||

| Итого: | 3104,2 | 5141,36 |

Средневзвешенное время занятия пути парков находят в соответствии с формулой (3.3.3.4) по итоговым данным табл.3.3.4. Таким образом:

7. Парк ПО-1:

8. Парк ПО-2:

3.3.4 Определение расчетного интервала прибытия поездов в приемо-отправочный парк

Расчетный интервал прибытия определяется для каждой примыкающей к станции линии, в том числе и для сортировочного парка станции, откуда поступают поезда своего формирования. Рассчитывается по формуле (3.3.4.1)

|

|

|

, где (3.3.4.1)

, где (3.3.4.1)

– соответственно средний и минимальный интервалы прибытия поездов с данной линии.

– соответственно средний и минимальный интервалы прибытия поездов с данной линии.

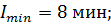

Минимальный интервал прибытия поездов с линии может быть принят в зависимости от принятой наличной пропускной способности участка N. Для рассматриваемой участковой станции значения минимальных интервалов прибытия будут равны:

Линия ДА:  =144,

=144,

Линия БД:  =120,

=120,

Линия ВД:  =100,

=100,

Минимальный интервал поступления поездов своего формирования из сортировочного парка определяется по формуле (3.3.4.2)

, где (3.3.4.2)

, где (3.3.4.2)

- средневзвешенное время занятости маневрового локомотива формированием и выставкой составов в приемо-отправочный парк;

- средневзвешенное время занятости маневрового локомотива формированием и выставкой составов в приемо-отправочный парк;

- число вытяжных путей, на которых одновременно может выполняться формирование и перестановка составов в приемо-отправочный парк (на участковых станциях при необходимости эти операции могут выполняться на обоих вытяжных путях с двух сторон сортировочного парка, т.е.

- число вытяжных путей, на которых одновременно может выполняться формирование и перестановка составов в приемо-отправочный парк (на участковых станциях при необходимости эти операции могут выполняться на обоих вытяжных путях с двух сторон сортировочного парка, т.е.  )

)

Значение времени  определяется как средневзвешенное для участковых и сборных поездов:

определяется как средневзвешенное для участковых и сборных поездов:

,где (3.3.4.3)

,где (3.3.4.3)

- время занятости маневрового локомотива формированием и выставкой в парк соответственно участковых и сборных поездов;

- время занятости маневрового локомотива формированием и выставкой в парк соответственно участковых и сборных поездов;

- соответственно число участковых и сборных поездов, формируемых на станции;

- соответственно число участковых и сборных поездов, формируемых на станции;

Время занятости локомотива определяется для участковых и для сборных поездов отдельно:

; (3.3.4.4)

; (3.3.4.4)

, где (3.3.4.4)

, где (3.3.4.4)

- время заезда маневрового локомотива из приемоотправочного парка в сортировочный парк;

- время заезда маневрового локомотива из приемоотправочного парка в сортировочный парк;

- время формирования соответственно участкового (одногруппного) и сборного (многогруппного) поездов (

- время формирования соответственно участкового (одногруппного) и сборного (многогруппного) поездов ( );

);

- время уборки состава из сортировочного парка на вытяжной путь;

- время уборки состава из сортировочного парка на вытяжной путь;

- время подачи состава с вытяжного пути в приемоотправочный парк;

- время подачи состава с вытяжного пути в приемоотправочный парк;

В курсовом проекте величины  не рассчитываются и могут быть приняты равными

не рассчитываются и могут быть приняты равными  .

.

Для рассматриваемой участковой станции получим:

;

;

;

;

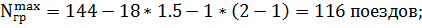

Средний интервал прибытия поездов на станцию определяется по формуле:

, где (3.3.4.5)

, где (3.3.4.5)

- коэфициент увеличения расчетных размеров грузового движения в отдельные сутки вследствие внутримесячной неравномерности (

- коэфициент увеличения расчетных размеров грузового движения в отдельные сутки вследствие внутримесячной неравномерности ( ;

;

- число грузовых поездов, прибывающих на станцию с данной линии (с учетом сборных);

- число грузовых поездов, прибывающих на станцию с данной линии (с учетом сборных);

- соответственно, число пассажирских и сборных поездов прибывающих на станцию с данной линии;

- соответственно, число пассажирских и сборных поездов прибывающих на станцию с данной линии;

Остальные обозначения по формуле (3.3.3.2).

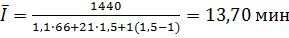

Для рассматриваемых линий:

1. Линия ДА:

;

;

2. Линия БД:

;

;

3. Линия ВД:

;

;

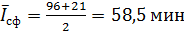

Средний интервал выставки в приемоотправочный парк поездов своего формирования определяется как:

;

;

Полученные данные позволяют найти величины расчетных интервалов по формуле (3.3.4.1):

;

;

;

;

;

;

;

;

Для расчета числа путей в парках ПО-1 и ПО-2 необходимо определить значения γ для каждой линии, с которой поезда поступают в данный парк.

| ПО 1 | ПО 2 | |

| с ДА | 5/67=0,07 | 62/67=0,82 |

| с БД | ||

| с ВД | 5/44=0,11 | 39/44=0,88 |

| СФ |

Окончательно число путей будет равно:

Приемоотправочный парк 1:

Приемоотправочный парк 2:

В соответствии с «Инструкцией по проектированию станций и узлов», число путей в паркой данной участковой станции должно быть равно  что достаточно близко с результатами расчетов.

что достаточно близко с результатами расчетов.

Таким образом для дальнейшего проектирования в парке ПО-1 принимается 7 путей, в парке ПО-2 – 10 путей.

3.4 Расчет числа путей в сортировочном парке

Количество путей в сортировочном парке определяется на основе плана формирования поездов.

За каждым назначением закрепляется один путь. Если мощность назначения превышает 200 ваг/сут, то для данного назначения выделяются 2 пути.

Длина путей для накопления сквозных, участковых и сборных поездов должна быть на 10-15% больше длины формируемых поездов.

В сортировочном парке предусматривают пути для местных вагонов (1-2 пути), для технических и коммерческих браков (2-3 пути). Пути для местных вагонов должны вмещать максимальную длину подачи на фронты погрузки-выгрузки.

Расчет выполняется в табличной форме, и представлен в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Расчет числа путей в сортировочном парке

| №, п/п | Назначение | Мощность вагонопотока, ваг/сут | Количество путей |

| Участковые на А | 77*5=385 | ||

| Участковые на Б | 77*5=385 | ||

| Участковые на В | 77*5=385 | ||

| Сборные на А | 77*2=154 | ||

| Сборные на Б | 77*1=77 | ||

| Сборные на В | 77*2=154 | ||

| Технические и коммерческие браки | - | ||

| Местные вагоны | - | ||

| Итого: | ∑=11 |

Принимаем число путей в сортировочном парке, согласно «Инструкции по проектированию станций и узлов», равным 11.

4.Расчет и проектирование устройств локомотивного хозяйства

4.1. Тяговое обеспечение и размещение сооружений и устройств локомотивного хозяйства

В зависимости от видов движения и характера выполняемой работы локомотивный парк подразделяется на следующие группы: пассажирские, грузовые, передаточные, вывозные, хозяйственные, маневровые и занятые на других работах.

Устройства для технического обслуживания, текущего ремонта и экипировки локомотивов концентрируются в определенных станциях и в комплексе с вспомогательными сооружениями и приписными локомотивами образуют основные и оборотные депо, пункты технического осмотра локомотивов и экипировки.

Локомотивы, приписанные к основному депо, обслуживают поезда в пределах некоторой части железнодорожных линий – участка, ограниченного станциями основного и оборотного депо. После каждого рейса в этих конечных пунктах работы локомотивов при необходимости осуществляется экипировка и запланированное техническое обслуживание. Этот участок называется участком обращения локомотивов. При значительной протяженности таких участков обращения между граничными его станциями могут располагаться пункты экипировки, промежуточные пункты оборота локомотивов и пункты смены локомотивных бригад.

Два или несколько участков обращения, на которых по единому плану организуется тяговое обеспечение поездной работы одного или нескольких депо, образуют зону обращения локомотивов. Она может быть прямолинейного и полигонного типа. Участок обращения локомотивов, ограниченный станциями с основным и оборотным депо, называется тяговым плечом. К станциям с основным депо может примыкать несколько тяговых плеч.

4.2. Основные устройства локомотивного хозяйства

Комплекс устройств локомотивного хозяйства, размещаемых на станциях, зависит от их роли в системе тягового обслуживания на направлении.

На участковой станции с основным депо выполняют экипировку, техническое обслуживание и текущие виды ремонта локомотивов: ТР1, ТР2, ТР3, - при этом ТР3 выполняется лишь в некоторых, наиболее технически оснащенных депо.

Для выполнения этой работы локомотивные депо имеют следующие комплексы устройств:

- ремонтную базу – для ремонта и технического обслуживания ТО3. Ремонтная база (РБ) состоит из здания депо, где размещаются цеха для плановых видов ремонта и технического обслуживания с мастерскими, и административно-бытовые корпуса;

- экипировочные устройства – для осмотра, очистки, снабжения топливом, смазкой, песком, обтирочными материалами, водой, а также внешней очистки локомотивов, обдувки и сушки тяговых двигателей;

- пути стоянки готовых локомотивов, пути запаса локомотивов, пути стоянки пожарного и восстановительного поездов, ходовые, обгонные, погрузо-выгрузочные, складские пути и поворотные устройства.

Схемы локомотивного хозяйства различаются взаимным расположением этих комплексов устройств. В данном курсовом проекте была выбрана следующая схема расположения основных комплексов устройств:

Рисунок 4.2. Схема размещения основных комплексов устройств.

4.3. Ремонтная база и экипировочные устройства

4.3.1. Стойла ремонтной базы

Необходимое количество стойл в депо для ремонта локомотивов определяется исходя из размеров движения поездов, длины участка обращения локомотивов, норм пробега локомотивов, продолжительности текущих ремонтов.

Новые здания локомотивных депо надлежит проектировать прямоугольного типа. Тип здания определяется требуемой мощностью ремонтной базы и зависит от числа стойл в цехах для выполнения соответствующих видов ремонта.

При размещении расчетного количества стойл в выбранном типе депо следует учитывать, что в одном блоке возможно объединение стойл для ТР1 и ТР2. Выбранная схема депо представлена на рис.4.3.1:

Рисунок 4.3.1. План зданий локомотивного депо для плановых ремонтов и технического обслуживания:

1- мастерские; 2- цех текущего ремонта ТР2; 3 – цех текущего ремонта ТР1 и технического обслуживания ТО3, ТО4; 4 – административно-бытовой корпус

При масштабной укладке стойл ремонтной базы следует руководствоваться следующими положениями:

1. В пределах стойл и на длину локомотива перед воротами здания депо пути должны быть прямыми;

2. Соединительные пути, ведущие в стойло депо, должны проектироваться как можно короче;

3. В районе ремонтной базы должны быть предусмотрены тупиковые пути (2-3) для отстоя резервных локомотивов, путь для выгрузки колесных пар и оборудования для депо, выгрузочный путь для тепло-пневматической станции, снабжающих все потребителей станции паром, горячей водой и сжатым воздухом.

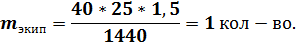

Расчёт кол-ва стоил ремонтной базы:

*

*

Где  -кол-во вагонов по направлениям (АД=67; БД=66; ВД=44.);

-кол-во вагонов по направлениям (АД=67; БД=66; ВД=44.);

-расстояние (АД=482 км; БД=550 км; ВД=500 км.).

-расстояние (АД=482 км; БД=550 км; ВД=500 км.).

55 км.

55 км.

,

,

Где

- коэф. учитывающий кол-ва стоил.

- коэф. учитывающий кол-ва стоил.

15 стоил.

15 стоил.

4.3.2. Экипировочные устройства

Экипировочные устройства должны обеспечивать: поточность передвижений при выполнении операций экипировки, максимальное совмещение операций в целях экономии времени, комплексную механизацию и автоматизацию основных процессов экипировки.

Экипировочные устройства при тепловозной тяге предназначаются для снабжения тепловозов очищенной водой для охлаждения двигателей, дистиллированной водой для доливки аккумуляторов, песком, смазочными и обтирочными материалами.

На экипировочных устройствах может осуществляться внешняя очистка и обмывка локомотивов, обдувка тяговых двигателей тепловозов.

В легких климатических условиях разрешается совмещать техническое обслуживание ТО2 и экипировку на открытых экипировочных путях, имеющих смотровые канавы и комплекс экипировочных устройств. Организация экипировки и технического обслуживания локомотивов на открытых путях допускается для районов с среднегодовой температурой не ниже 15 С0.

Число экипировочных позиций должна быть не менее двух, при большем числе их проектируют по два на каждом сквозном экипировочном пути. В процессе экипировки производится техническое обслуживание ТО1 и ТО2. ТО1 выполняется в процессе приемки-сдачи локомотива локомотивной бригадой. ТО2 выполняется в основном или оборотном депо бригадой слесарей через 48-72 часа независимо от выполнения пробега. Тип депо для экипировки локомотивов представлен на рисунке 4.3.2:

Рисунок 4.3.2. Типовые здания экипировочного депо:

1 – цех экипировки и технического обслуживания ТО2; 2 – служебно-техническое здание; 3 – пескораздаточные бункеры.

Расположение экипировочных позиций на приемо-отправочных путях приведено на рис. 4.3.3:

Рисунок 4.3.3. Схема размещения экипировочных устройств на приемо-отправочных путях:

1- служебно-техническое здание; 2 – склад сухого песка башенного типа; 3 – вагон бункер для перевозки сухого песка; 4 – пескораздаточные устройства; 5- резервуары дизельного масла; 6 – подземный маслопровод; 7 – раздаточные колонки дизельного топлива; 8 – поздемные трубопроводы дизельного топлива.

Для снабжения локомотивов песком имеются склады сырого и сухого песка, пескосушильные установки, пескораздаточные бункеры и сеть трубопроводов для транспортировки песка.

Устройства снабжения локомотивов песком могут различаться по мощности, конструкции и размещению склада сухого песка.

Поступающий летом сырой песок хранится до просушки на открытой площадке, располагаемой последовательно с пескосушилкой, а запас сухого песка – в складах башенного или шатрового типов.

Пескораздаточные бункеры устанавливают в районе экипировки и представляют собой железобетонные резервуары емкостью 3 м3, расположенные между путями. В песочницы локомотивов песок поступает самотеком.

Для внутренней санитарной обработки, обеспыливания и наружной обмывки локомотивов в течение года с положительной температурой наружного воздуха имеются специальные устройства, располагаемые на открытой площадке. Внутренняя уборка и обеспыливание на таких площадках производиться и зимой.

При масштабной укладке экипировочных устройств следует руководстоваться следующими положениями:

1. Экипировочные позиции локомотивов располагаются на прямых участках путей;

2. Смотровые канавы на всех экипировочных путях надо располагать в одном створе, что позволяет иметь наименьшее количество пескораздаточных бункеров;

3. Полезная дина каждого из экипировочных путей устанавливается из условия стоянки не менее трех локомотивов;

4. Пути с экипировочными позициями следует размещать с правой стороны по ходу локомотива со станции.

Кол-во экипировочных устройств:

,

,

Где  кол-во экипируемых локомотивов за сутки (40);

кол-во экипируемых локомотивов за сутки (40);

3.5 Пути стоянки локомотивов

Число путей для стоянки готовых локомотивов устанавливается из расчета одновременного нахождения для станций с оборотным депо 10÷12% от всех прибывающих локомотивов, а для станции с основным депо - 15÷20% от прибывающих конечных поездов и поступающих в деповской ремонт локомотивов. Длина каждого пути рассчитывается на 4÷6 локомотивов.

Локомотивы прошедшие экипировку и техническое обслуживание, некоторое время простаивают в ожидании работы (выхода на станцию под поезда) на специальных деповских путях («горячего» резерва). Число таких путей можно найти по формуле:

, где (4.4.1)

, где (4.4.1)

- емкость «горячего» резерва;

- емкость «горячего» резерва;

- число локомотивов «горячего» резерва;

- число локомотивов «горячего» резерва;

Для рассматриваемой участковой станции:

;

;

Для локомотивов, находящихся по тем или иным причинам в запасе депо, предусматривают пути «холодного» резерва, число которых находится по формуле (4.4.2):

, где (4.4.1)

, где (4.4.1)

Для рассматриваемой участковой станции:

.

.

5.Грузовые устройства

5.1. Основные устройства

На территории участковой станции устройства для грузовых операций располагаются на

|

|

|