|

Основные типы корреляционного исследования.

|

|

|

|

1. Сравнение двух групп. Этот план лишь условно можно отнести к корреляционным исследованиям. Он применяется для установления сходства или различия двух естественных или рандомизированных групп по выраженности того или иного психологического свойства или состояния. Допустим, у вас есть желание выяснить, отличаются ли мужчины и женщины по уровню экстраверсии. Для этого вы должны создать две репрезентативные выборки, уравненные по прочим значимым для экстраверсии—интроверсии параметрам (по параметрам, влияющим на уровень экстраверсии—интроверсии), и провести измерение с помощью теста EPQ. Средние результаты у 2 групп сравниваются с помощью t-критерия Стьюдента. При необходимости сравниваются дисперсии показателя экстраверсии по критерию F.

Простейшее сопоставление 2 групп содержит в себе источники ряда артефактов, характерных для корреляционного исследования. Во-первых, возникает проблема рандомизации групп — они должны четко разделяться по выбранному критерию. Во-вторых, реальные измерения происходят не одновременно, а разновременно:

R' О1 —

R" — О2

В-третьих, хорошо, если тестирование внутри группы проводят одновременно. Если же отдельных испытуемых тестируют в разное время, то на результате может сказаться влияние временного фактора на величину переменной.

Пол без особых усилий (в том числе без хирургического воздействия) поменять сегодня нельзя, но можно перейти из одной учебной группы в другую, а также из класса в класс.

Если исследователь задался целью сравнить две учебные группы по уровню успеваемости, он должен позаботиться о том, чтобы не произошло их «перемешивания» в ходе исследования.

|

|

|

Эффект неодновременности измерении в двух группах (в случае предположения о значимости этого фактора) можно было бы «убрать» введением двух контрольных групп, но ведь тестировать их тоже придется в другое время. Удобнее разделить первоначальные группы пополам и тестирование (по возможности) провести по следующему плану:

R' О1 —

R" — О2

__________________

R' О3 —

R" — О4

Обработка результатов для выявления эффекта последовательности осуществляется методом двухфакторного анализа 2 х 2. Сравнение естественных (нерандомизированных) групп ведется по тому же плану.

2. Одномерное исследование одной группы, в разных условиях. План этого исследования аналогичен предыдущему. Но по своей сути он близок к эксперименту, так как условия, в которых находится группа, различаются. В случае корреляционного исследования мы не управляем уровнем независимой переменной, а лишь констатируем изменение поведения индивида в новых условиях. Примером может служить изменение уровня тревожности детей при переходе из детского сада в 1-й класс школы: группа одна и та же, а условия различные.

Главные артефакты этого плана — кумуляция эффектов последовательности и тестирования. Кроме того, искажающее влияние на результаты может оказывать временной фактор (эффект естественного развития).

Схема этого плана выглядит очень просто: А О1 В О2, где А и В — разные условия. Испытуемые могут отбираться из генеральной популяции случайным образом или представлять собой естественную группу.

Обработка данных сводится к оценке сходства между результатами тестирования в условиях А и В. Для контроля эффекта последовательности можно произвести контрбалансировку и перейти к корреляционному плану для двух групп:

А О1 В О2

В О3 А О4

В этом случае мы можем рассматривать А и В как воздействия, а план — как квазиэксперимент.

|

|

|

3. Корреляционное исследование попарно эквивалентных групп. Этот план используется при исследовании близнецов методом внутрипарных корреляций. Дизи-готные или монозиготные близнецы разбиваются на две группы: в каждой — один близнец из пары. У близнецов обеих групп измеряют интересующие исследователя психические параметры. Затем вычисляется корреляция между параметрами (О-корреляция) или близнецами (Р-корреляция). Существует множество более сложных вариантов планов психогенетических исследований близнецов.

4. Для проверки гипотезы о статистической связи нескольких переменных, характеризующих поведение, проводится многомерное корреляционное исследование. Оно реализуется по следующей программе. Отбирается группа, которая представляет собой либо генеральную совокупность, либо интересующую нас популяцию. Отбираются тесты, проверенные на надежность и внутреннюю валидность. Затем группа тестируется по определенной программе.

R А(О1) В(О2) С (О3) D(О4).... N(Оn),

где А, В, С... N — тесты, Оi — операция тестирования.

Данные исследования представлены в форме матрицы: т х п, где т — количество испытуемых, п — тесты. Матрица «сырых» данных обрабатывается, подсчитываются коэффициенты линейной корреляции. Получается матрица вида т х п, где п — число тестов. В клеточках матрицы — коэффициенты корреляции, по ее диагонали — единицы (корреляция теста с самим собой). Матрица симметрична относительно этой диагонали. Корреляции оцениваются на статистические различия следующим образом: сначала r переводится в Z-оценки, затем для сравнения r применяется t-критерий Стьюдента. Значимость корреляции оценивается при ее сопоставлении с табличным значением. При сравнении rэксп. и rтеор. принимается гипотеза о значимом отличии корреляции от случайной при заданном значении точности (a= 0, 05 или a= 0, 001). В некоторых случаях возникает необходимость вычисления множественных корреляций, частных корреляций, корреляционных отношений или редукции размерности — уменьшения числа параметров.

Для уменьшения числа измеренных параметров используются различные методы латентного анализа. Применению их в психологическом исследовании посвящено множество публикаций. Главной причиной артефактов, возникающих при проведении многомерного психологического тестирования, является реальное физическое время. При анализе данных корреляционного исследования мы отвлекаемся от неодновременности проводимых измерений. Кроме того, считается, что результат последующего измерения не зависит от предыдущего, т. е. не существует эффекта переноса.

|

|

|

Перечислим основные артефакты, которые возникают в ходе применения этого плана:

1. Эффект последовательности — предшествующее выполнение одного теста может повлиять на результат выполнения другого (симметричный или асимметричный перенос).

2. Эффект научения — при выполнении серии различных тестовых испытаний у участника эксперимента может повышаться компетентность в тестировании.

3. Эффекты фоновых воздействий и «естественного» развития приводят к неконтролируемой динамике состояния испытуемого в ходе исследования.

4. Взаимодействие процедуры тестирования и состава группы проявляется при исследовании неоднородной группы: интроверты хуже сдают экзамены, чем экстраверты, «тревожные» хуже справляются со скоростными тестами интеллекта. Для контроля эффектов последовательности и переноса следует пользоваться тем же приемом, что и при планировании экспериментов, а именно — контрбалансировкой. Только вместо воздействий меняется порядок проведения тестов.

Таблица 5. 14

Для 3 тестов полный план корреляционного исследования с контрбалансировкой выглядит следующим образом:

1-я группа: А В С

2-я группа: С А В

3-я группа: В С А

где А, В, С — различные тесты.

Пример. Необходимо было выявить, как влияет вид задания на успешность выполнения сменяющих одна другую задач. Предположили, что для испытуемых не безразлично, в какой последовательности им даются тесты. Были выбраны задания на креативность (из теста Торренса) и на общий интеллект (из теста Айзенка). Задачи давались испытуемым в случайном порядке. Оказалось, что если задание на креативность выполняется первым, то скорость и точность решения задачи на интеллект снижается. Обратного эффекта не наблюдалось. Не вдаваясь в объяснения этого явления (это сложная проблема), заметим, что здесь мы столкнулись с классическим эффектом асимметричного переноса.

|

|

|

5. Структурное корреляционное исследование. От предшествующих вариантов эта схема отличается тем, что исследователь выявляет не отсутствие или наличие значимых корреляций, а различие в уровне значимых корреляционных зависимостей между одними и теми же показателями, измеренными у представителей различных групп.

Поясним этот случай примером. Допустим, необходимо проверить гипотезу о том, влияет ли пол родителя и пол ребенка на сходство или различие их личностных черт, например уровня нейротизма по Айзенку. Для этого мы должны провести исследование реальных групп — семей. Затем вычисляются коэффициенты корреляции уровней тревожности родителей и детей. Получаются 4 основных коэффициента корреляции: 1) мать—дочь; 2) мать—сын; 3) отец—дочь; 4) отец—сын, и два дополнительных: 5) сын—дочь; 6) мать—отец. Если нас интересует лишь сравнение сходства—различия первой группы корреляций, а не исследование ассортативности, то мы строим 4-клеточную таблицу 2 х 2 (табл. 5. 14).

Корреляции подвергаются Z-преобразованию и сравниваются по t-критерию Стьюдента.

6. Лонгитюдное корреляционное исследование. Лонгитюдное исследование — вариант квазиэкспериментальных исследовательских планов. Воздействующей переменной психолог, проводящий лонгитюдное исследование, считает время. Оно является аналогом плана тестирования одной группы в разных условиях. Только условия считаются константными. Результатом любого временного исследования (в том числе и лонгитюдного) является построение временного тренда измеряемых переменных, которые могут быть аналитически описаны теми или иными функциональными зависимостями.

Лонгитюдное корреляционное исследование строится по плану временных серий с тестированием группы через заданные промежутки времени. Помимо эффектов обучения, последовательности и т. д. в лонгитюдном исследовании следует учитывать эффект выбывания: не всех испытуемых, первоначально принимавших участие в эксперименте, удается обследовать через какое-то определенное время. Возможно взаимодействие эффектов выбывания и тестирования (отказ от участия в последующем обследовании) и т. д.

Структурное лонгитюдное исследование отличается от простого лонгитюда тем, что нас интересует не столько изменение центральной тенденции или разброса какой-либо переменной, сколько изменение связей между переменными. Такого рода исследования широко распространены в психогенетике.

|

|

|

Обработка и интерпретация данных корреляционного исследования. Данные структурного корреляционного исследования представляют собой одну или несколько матриц «испытуемые» х «тесты». Первичная обработка заключается в подсчете коэффициентов статистической связи между двумя и более переменными. Выбор меры связи определяется шкалой, с помощью которой произведены измерения.

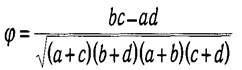

1. Если измерения произведены по дихотомической шкале, то для подсчета тесноты связи признаков применяется коэффициент j.

Дихотомическую шкалу часто путают со шкалой наименований (даже в пособиях по статистике; см., например, Дж. Гласс и Дж. Стенли. Статистические методы в педагогике и психологии, 1976) Дихотомическая шкала — вырожденный вариант шкалы интервалов; для нее применимы все статистические методы шкалы интервалов. Данные для вычисления коэффициента (φ представлены в таблице сопряженности (рис. 5. 19).

2. Данные представлены в порядковой шкале. Мерой связи, которая соответствует шкале порядка, является коэффициент Кэнделла. Он основан на подсчете несовпадений в порядке следования ранжировок Х и Y. Есть ряд испытуемых: сначала мы выстраиваем этот ряд в порядке убывания массы тела, а затем — в порядке убывания роста. Для каждой пары подсчитывается число совпадений и инверсий: совпадение, если их порядок по Х и Y одинаков; инверсия, если порядок различен. Разница числа «совпадений» и числа «инверсий», деленная на п(п–1)/2, дает коэффициент t. Алгоритм подсчета приведен в пособиях по статистике [см. Дж. Гласс и Дж. Стенли, 1976] и в любом статпакете для персональных компьютеров.

Часто для обработки данных, полученных с помощью шкалы порядка, используют коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который является модификацией коэффициента Пирсона для натурального ряда чисел (рангов). Никакого отношения к порядковой шкале он не имеет. Но его рекомендуют применять в том случае, если одно измерение произведено по шкале порядков, а другое — по шкале интервалов.

3. Данные получены по шкале интервалов, или отношений. В этом случае применяется стандартный коэффициент корреляции Пирсона или коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В том случае, если одна переменная является дихотомической, а другая — интервальной, используется так называемый бисериальный коэффициент корреляции.

Наконец, если исследователь полагает, что связи между переменными нелинейны, он вычисляет корреляционное отношение, характеризующее величину нелинейной статистической зависимости двух переменных.

Корреляционное исследование завершается выводом о статистической значимости установленных (или неустановленных) зависимостей между переменными. Однако исследователи не ограничиваются такой констатацией. Одна из главных задач, которые возникают перед психологами, — выяснить, не обусловлены ли связи между отдельными параметрами (психологическими свойствами) скрытыми факторами? Для этой цели применяется аппарат редукции числа переменных: методы многомерного анализа данных, которые изучаются психологами в курсе «Математические методы в психологии».

Эксперимент с одним испытуемым.

Здесь речь пойдет только об эксперименте, проводимом с участием человека. Эксперимент, где объектом исследований является человек, а предметом — человеческая психика, отличается тем, что его нельзя провести без включения испытуемого в совместную деятельность с экспериментатором. Испытуемый должен знать не только цели и задачи исследования (не обязательно истинные цели), но понимать, что и для чего он должен делать в ходе эксперимента, более того — личностно принимать эту деятельность.

С точки зрения испытуемого, эксперимент — это часть его личной жизни (времени, действий, усилий и т. д. ), которую он проводит в общении с экспериментатором для того, чтобы решить какие-то свои личные проблемы. Испытуемый может быть активным в учебе, игре, трудовой деятельности, общении: его активность является эмоциональной или творческой. В любом случае он должен проявлять ее либо стихийно, либо сознательно, чтобы экспериментатор мог решить свои исследовательские задачи. Поэтому ряд исследователей склонен определять эксперимент в психологии «с позиции испытуемого» как организованную экспериментатором деятельность испытуемого (испытуемых) по выполнению поведенческой задачи. В зависимости от целей эксперимента, особенностей группы испытуемых (возраст, пол, здоровье и т. п. ) задачи могут быть творческими, трудовыми, игровыми, учебными и т. д.

Всегда, если смотреть на эксперимент с позиций испытуемого, он является моделью реальной деятельности. Следовательно, в любом эксперименте есть элемент игры, как бы работы «понарошку», имитации жизненной ситуации. Но любой эксперимент есть также «игра всерьез», так как параллельной жизни нам не дано, процесс и результат исследования оказывают влияние на жизнь испытуемого, тем более что, участвуя в нем, он намеревается решить какие-то свои личностные проблемы.

Общение испытуемого и экспериментатора является необходимым условием организации их совместной деятельности и регуляции деятельности испытуемого.

Человек включается в эксперимент как целостный объект. Следовательно, организация эксперимента требует учета основных, т. е. известных в настоящий момент, психологических закономерностей, определяющих поведение личности в условиях, соответствующих экспериментальным.

Рассматривая эксперимент как деятельность испытуемого, Г. Е. Журавлев [Журавлев Г. Е. , 1977] выделяет несколько планов его описания:

1. Физический: люди, участвующие в эксперименте; объекты, которыми манипулирует или которые преобразует испытуемый; средства, которыми для этого располагает испытуемый; условия, в которых происходит эксперимент. Аналогичные компоненты выделяются и в деятельности экспериментатора.

2. Функциональный: способы действия, которые предписаны испытуемому; необходимый уровень компетентности испытуемого; критерии оценки качества деятельности испытуемого; временные характеристики деятельности испытуемого и проведения эксперимента.

3. Знаково-символический (инструкция испытуемому): описание 1) целей исследования и целей деятельности испытуемого; 2) способов и правил действий; 3) общения с экспериментатором; 4) знакомство с мотивационной установкой, оплатой и т. д.

Важнейшим моментом, отличающим психологический эксперимент с участием людей от других видов естественнонаучного исследования, является наличие инструкции. Испытуемый, получая ее, обязуется добросовестно выполнять все требования. Иногда инструкция редуцирована (в экспериментах с младенцами, пациентами клиники душевных болезней и т. д. ), но общение испытуемого с экспериментатором происходит всегда.

Получивший инструкцию испытуемый должен понять и принять задание. Если он не понимает задание, то неверно совершает предусмотренные в инструкции операции. Чтобы проконтролировать понимание инструкции, прибегают не только к опросу испытуемых, но и к включению в эксперимент короткой предварительной обучающей серии. Успешное выполнение операций в контрольной серии служит критерием понимания инструкции.

По окончании экспериментальной серии проводится интервью для выявления трудностей в выполнении задания и причин отклонений действий испытуемых от требований инструкции.

Испытуемый может не принять экспериментальное задание и отказаться его выполнять. Хуже, если из-за непонимания или неприятия задания испытуемый подменяет внешнюю задачу своей субъективной. Экспериментатор должен убедиться, проводя постэкспериментальное интервью, что такой подмены не произошло.

Описание структуры деятельности испытуемого входит составной частью в норму эксперимента.

Испытуемый должен воспринять, понять и принять эту норму, личность экспериментатора и осуществить соответствующую деятельность. Эта деятельность сводится к выполнению определенных заданий (достижению цели) с помощью набора средств, которые экспериментатор варьирует в ходе преодоления препятствий (помех, шумов, трудностей), также изменяемых им.

Независимые переменные (для экспериментатора) — это всегда средства, препятствия и цели, которые он предъявляет испытуемому.

Психика человека является системой. На ход и результат психологического эксперимента влияет не только изучаемая сторона психики испытуемого, но и вся психика в целом, отсюда возникает необходимость учета и регистрации гораздо большего числа психических проявлений, нежели это нужно, исходя из гипотезы исследования.

Проблема понимания и принятия задания отнюдь не тривиальна. Например, почти все критические замечания по поводу интерпретации, которую дал Пиаже результатам своих классических экспериментов, сводятся к одному: он предлагал детям задания во «взрослой», не адекватной для них форме. Дети попросту не понимали задание и давали ответы, подменяя задачу экспериментатора собственной субъективной задачей. Стоило экспериментаторам сформулировать ту же задачу адекватно жизненному опыту ребенка, как феномены Пиаже «исчезали»: 5-6-летние дети демонстрировали уровень когнитивного развития, соответствующий стадии конкретных операций.

Классический вариант «эффекта инструкции» проявляется при измерении времени реакции. Экспериментаторы знают, что инструкция, настраивающая испытуемого на обнаружение сигнала, увеличивает время реакции, а инструкция, требующая максимально быстрого ответа, ускоряет реагирование.

Кроме того, сами испытуемые могут различаться по тому, какая установка — моторная или сенсорная — у них доминирует.

Психологический эксперимент — это встреча испытуемого (испытуемых) с экспериментатором. Однако за ней следует расставание. Ситуация эксперимента может быть рассмотрена как с внешней стороны («вход» и «выход» из ситуации), так и с внутренней (что случилось за время проведения эксперимента).

Выше уже отмечалось, что испытуемый реагирует не просто на эксперимент как на некоторое непонятное целое, но отождествляет его с каким-то классом реальных жизненных ситуаций, с которыми он сталкивается, и соответственно строит свое поведение.

Следует заметить, что экспериментатор не просто набирает репрезентативную группу и разбивает ее на рандомизированные подгруппы, как это делает селекционер-биолог, но активно привлекает людей к участию в эксперименте.

Значит, для исследователя не безразлично, какие неконтролируемые психологические особенности отличают людей, привлеченных к исследованию, от всех прочих; какими мотивами побуждаемы были они, включаясь в психологическое исследование в качестве испытуемых.

Испытуемый может участвовать в исследовании добровольно или принудительно, помимо своей воли. Принимая участие в «естественном эксперименте», он может и не знать, что стал испытуемым.

Почему люди добровольно участвуют в исследовании? Проблема сводится к выяснению особенностей мотивации испытуемых-добровольцев. В классических экспериментах с сенсорной депривацией было выявлено, что половина испытуемых согласилась участвовать в экспериментах (длительных и утомительных), движимая лишь любопытством. Часто испытуемому хочется узнать что-либо о самом себе, в частности, для того, чтобы разобраться в своих отношениях с окружающими.

Добровольное участие в эксперименте принимают испытуемые, стремящиеся заработать деньги, получить зачет (если речь идет о студентах-психологах). Зачастую ими движет простое любопытство или уговоры друзей: «Пойдем за компанию». И крайне редко испытуемый стремится просто «послужить науке». Существует обширная литература, посвященная личностным особенностям испытуемого-добровольца.

Другое дело, если испытуемый принужден участвовать в эксперименте. В исследованиях, посвященных этой проблеме, показано, что большинство испытуемых, принудительно привлеченных к участию в эксперименте, противились этому, относились к эксперименту критично, а к экспериментатору — враждебно и недоверчиво. Зачастую они стремятся разрушить план экспериментатора, «переиграть» его, т. е. рассматривают ситуацию эксперимента как конфликтную.

Кто же такой психологический испытуемый? Американские психологи установили, что от 70 до 90 % всех исследований поведения человека проводилось с испытуемыми — студентами колледжей, причем большинство из них — студенты-психологи. Поэтому не случайно скептики называют психологию «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах». Студенты колледжей представляют 3 % от популяции жителей США. У нас в России ситуация аналогичная. В большинстве случаев исследуются мужчины. Поэтому экспериментальные данные могут быть нерелевантными почти для 51 % всей популяции.

Чаще всего эксперименты проводятся с испытуемыми, которые привлекаются к участию принудительно. Около 7 % привлекаемых к исследованиям являются добровольцами. Большинство из них — студенты, слушающие курс «Введение в психологию».

Психологи давно заинтересовались тем, что представляет собой испытуемый-доброволец, а Р. Розенталь даже написал книгу «Испытуемый-доброволец» (The Volunteer Subject). Он пишет, что испытуемый-доброволец отличается от испытуемого, привлеченного принудительно, рядом личностных особенностей, прежде всего:

1) более высоким уровнем образования,

2) более высоким социально-классовым статусом,

3) более высоким уровнем интеллекта,

4) более выраженной потребностью в социальном одобрении

5) большей социабельностью.

Очевидно, что это — социально-психологическая характеристика студентов североамериканского колледжа.

Отсюда возникает закономерный вопрос, в течение нескольких десятилетий обсуждаемый психологами-исследователями: в какой мере данные, полученные на выборке американских студентов-психологов, можно переносить на любого представителя рода человеческого?

Помимо того, что испытуемый включается в ситуацию исследования, он из нее в конце концов выходит. На первый взгляд, это не должно волновать исследователя: ведь он решил свои задачи. Но это не всегда можно сказать об испытуемом. Заинтересованный в получении социального одобрения может его не получить; стремящийся проявить компетентность может плохо выполнить задание и т. д. То есть испытуемый часто остается наедине с теми же проблемами, стремление решить которые побудило его принять участие в эксперименте. Кроме того, он приобретает опыт участия в экспериментальной психологической деятельности и определяется в эмоциональном отношении к психологическим экспериментам, психологам и психологии в целом. Пока психология не столь широко раскинула свои сети, этим можно было пренебречь. Но сегодня сведения о психологии, распространяемые бывшими испытуемыми, способны формировать мнение о ней в обществе и служить помощью или препятствием в развертывании исследовательской работы.

Компетентность испытуемого может сказаться на его поведении и результатах при участии в других психологических исследованиях. Как правило, психологи оценивают компетентного испытуемого негативно, есть даже термин «испорченный испытуемый», т. е. знающий схему эксперимента и способный воспроизвести результаты «под гипотезу» (или против). Поэтому большинство экспериментаторов предпочитают «наивных испытуемых».

М. Мэтлин ввела классификацию, разделив всех испытуемых на позитивно настроенных, негативных настроенных и доверчивых. Обычно экспериментаторы предпочитают первых и последних.

Исследование может проводиться при участии не только добровольцев или принудительно привлеченных, но и анонимных и сообщающих свои паспортные данные испытуемых. Предполагается, что при анонимном исследовании испытуемые более открыты, а это особо значимо при проведении личностных и социально-психологических экспериментов. Однако выясняется, что в ходе эксперимента неанонимные испытуемые более ответственно относятся к деятельности и ее результатам.

Часто исследовательская работа включается в контекст практической деятельности психолога. Так было со времен Фрейда и Жане и продолжается по сей день. Но такое включение создает ряд дополнительных трудностей. В первую очередь резко ограничивается свобода в выборе объектов исследования, варьировании условий, методов воздействия и контроля переменных. Этот выбор строго подчинен достижению консультационного или психотерапевтического эффекта. С другой стороны, жизненная ситуация испытуемого более ясна, мотивация его участия в исследовании определена, что позволяет строже подходить к конструированию и типологизации ситуации эксперимента, а следовательно — учету и контролю ее влияния на поведение испытуемого.

А. Г. Шмелев [Общая психодиагностика, 1987] приводит следующий вариант проведения исследований с учетом двух видов отношений — психолога с пользователем и психолога с испытуемым с точки зрения применения данных исследования:

1. Данные используются специалистом-смежником для постановки психологического диагноза или формулировки административного решения. Психолог не несет ответственности за диагноз. К этому типу относятся диагнозы в медицине, психодиагностике по запросу суда, в комплексной психодиагностической экспертизе, в психодиагностике при оценке профессиональной пригодности по запросу администрации.

2. Данные используются психодиагностом для постановки психологического диагноза, хотя вмешательство в ситуацию и помощь обследуемому осуществляется специалистом другого профиля (психодиагностика причин низкой успеваемости).

3. Данные используются самим психодиагностом для постановки психологического диагноза в условиях психологической консультации.

4. Диагностические данные используются самим обследуемым в целях саморазвития, коррекции поведения и т. п.

Решение научно-практической задачи сводится к определенному изменению судьбы испытуемого: его могут принять или не принять на работу, в вуз, назначить или не назначить лечение и т. д. «Вход» в психодиагностическую ситуацию характеризуется «внешней» или «внутренней» мотивацией, побуждающей испытуемого участвовать в обследовании. В первом случае он принуждается к этому участию, во втором — становится добровольцем. Таким образом, первый параметр, описывающий психодиагностическую ситуацию, — «добровольность — принудительность» участия испытуемого в эксперименте т. д. В конце обследования (точке «выхода») испытуемый может получить результаты и сам определить на их основе свое поведение и жизненный путь. В ином случае его жизненный путь изменяет другое лицо (психодиагност, представитель администрации, врач и т. д. ). При этом решение экспериментатора или лица, которому психодиагност доверил данные, не зависит от дальнейших действий обследуемого и определяется только волей других. Следовательно, в первом случае (при добровольном участии) субъектом выбора (принятия решения) является испытуемый, во втором (при вынужденном участии) — другое лицо.

Решающий фактор, который определяет ситуацию тестирования: кто является субъектом принятия решения — испытуемый или другое лицо? Этот признак характеризует как «вход», так и «выход» психодиагностической ситуации.

Тем самым теоретически возможны четыре крайних варианта научно-практических задач (ситуаций):

1) добровольное участие в эксперименте, самостоятельный выбор дальнейшего жизненного поведения;

2) принудительное участие, самостоятельный выбор поведения;

3) принудительное участие, выбор поведения после обследования навязан;

4) добровольное участие в обследовании, выбор дальнейшего поведения навязан. Основные типы ситуаций приведены в табл. 3. 1.

Таблица 3. 1

| Субъект принятия решения о «входе» в ситуацию | Субъект принятия решения о «выходе» из ситуации | |

| Испытуемый | Другое лицо | |

| Испытуемый | I | II |

| Другое лицо | III | IV |

В этой таблице указаны крайние типы возможных психодиагностических ситуаций, встречающиеся в психологической практике. Следующая задача состоит в идентификации конкретных психодиагностических ситуаций и отнесении их к типам.

Тип I. К нему относится ситуация добровольной психодиагностической консультации. Консультант берет на себя обязательство помочь испытуемому в решении его жизненных проблем. Испытуемый обращается к консультанту по своей воле, доверяя его компетентности, принимает обязательство быть откровенным и активно участвовать в выработке решения.

Типичным видом психологической консультации является консультация по проблемам семьи и брака, в которой принимают участие как один клиент, так и группы (муж и жена; жена, муж и дети и т. д. ). Как правило, окончательный выбор будущего поведения остается за клиентом.

Другой вариант ситуаций I типа — психологическая профессиональная консультация школьников, принципы которой разработаны И. В. Кузнецовой. Консультация основана на 1) добровольном участии испытуемого; 2) его активности в выработке решения и ответственности за выбранный вариант; 3) конфиденциальности психодиагностической информации. Первый принцип, очевидно, характеризует «вход» в ситуацию, два последних — «выход» из нее.

Психодиагностическая процедура, встроенная в контекст научно-практической задачи «консультации», приобретает ее основные черты.

Следующий вариант ситуаций типа I: консультирование руководителей по проблемам стиля руководства и общения. Зачастую диагностическая процедура встраивается в контекст деловой игры, призванной модифицировать поведение руководителей. Здесь также имеются признаки добровольности принятия участия в обследовании и личной ответственности испытуемого за выбранное решение.

В школьной учебной практике подобного рода ситуации практически не встречаются. Исключения составляют занятия в кружках технического и художественного творчества, да и то лишь тогда, когда сам ребенок выбрал кружок, а не подчинился воле родителей или преподавателей.

Тип II. Ситуации этого типа встречаются наиболее часто. К ним относится, в частности, профессиональный отбор, психологический отбор в учебные заведения и т. д. Обследуемый, как правило, сам принимает решение о выборе профиля подготовки или обучения. Возможны случаи влияния родителей, внешнего принуждения и т. д., однако нормативной является ситуация, когда лица, проводящие диагностику и отбор, не принуждают испытуемого к участию в обследовании. Решение (рассмотрение с позиций нормативной модели) о будущей судьбе обследуемого принимается не им самим, а другими лицами (приемной комиссией, комиссией профессионального отбора, отделом кадров и т. д. ). После выполнения задачи испытуемый уже не может повлиять на исход ситуации.

Ситуация II типа характеризуется меньшей свободой и активностью испытуемого, но большой эмоционально-мотивационной напряженностью и большей степенью значимости психодиагностического результата для испытуемого, поскольку нет возможности повлиять на решение, а также повторить решение тестовых заданий. Следует отметить, что не всякая ситуация профотбора характеризуется полной добровольностью участия испытуемого: в частности, отбор в Вооруженные Силы не относится к числу психологических ситуаций II типа.

Тип III. Это — массовые обследования, участие в которых обязательно (социологические, демографические и др. ). Многие психологические информационные обследования, проводимые по решению администрации или общественных организаций, относятся к данному типу в том случае, если диагностическая информация сообщается обследуемым и они могут сами учитывать данные о себе, о коллективе при планировании своего поведения и жизненного пути. Такими можно считать обследования студентов-психологов, привлекаемых к участию в психологических экспериментах, в частности при разработке тестовых методик.

Принудительное обследование, не влекущее постороннего вмешательства в судьбу испытуемого, очень сходно по своим признакам с ситуацией проведения типичных школьных классных и домашних работ. Школьники не вправе отказаться от их выполнения, однако серьезного влияния на их будущее текущая оценка не имеет. Они сами могут принимать решение на основе оценки результатов выполнения работы о своем дальнейшем поведении. Однако этот тип ситуации является промежуточным между III и IV. Еще боле

|

|

|