|

В январе 1945 года, будучи ранен в бою, успешно поддерживал работу линии связи, за что был награжден орденом Славы III степени. 3 страница

|

|

|

|

Смирнов Василий Алексеевич, Смирнов Егор Дмитриевич, Смирнов

Иван Васильевич, Смирнов Иван Корнилович, Смирнов Иван Маркелович, Смирнов Иван Савельевич, Смирнов Иосиф Артемьевич, Смирнов Иосиф Иванович, Смирнов Милентий Иванович, Смирнов Михаил Васильевич, Смирнов Михаил Григорьевич, Смирнов Михаил Никанорович (Николаевич), Смирнов Павел Ильич, Смирнов Семен Федосеевич, Смоленский Василий Иванович, Смоленский Михаил Васильевич, Смыслов Ванула Иванович, Соколов Иван Дмитриевич, Старокин Алексей Никифорович, Сундарев Иван Никифорович, Табекин Виктор Петрович, Табекин Иван Александрович, Табекин Александр Иванович, Тебекин Степан Иванович, Терехов Дмитрий Васильевич, Ткаченко Иван Афанасьевич, Топик Константин Иванович, Трофимов Феоктист Акимович, Трусов Владимир Федорович, Тулаев Иван Иванович, Туманин Василий Николаевич, Федоров Александр Иванович, Федотов Иван Петрович, Филатов (Филиппов) Николай Иванович, Фролов Арсений Артемьевич, Хамецкия Александр Семенович, Хренов Сергей Александрович, Хрусталев В. А., Царев Григорий Иванович, Цветков Константин Федорович, Цветов Василий Андреевич, Цыплянский Федор Иванович, Чистяков Василий Логинович, Чугунов Василий Николаевич, Чупров Ефим Кондратьевич, Шабанов Демьян Павлович, Шабаров Василий Петрович, Шаманов Михаил Васильевич, Шинкаренко Михаил Владимирович, Шмелев Иван Петрович, Шумков Николай Филиппович, Шумов Александр Николаевич, Щелганов Михаил Никанорович, Эремчук Виталий Парфенович, Юрьев Михаил Владимирович.

С сентября 1959 года Урень – рабочий поселок. В 2002 году – 12653 жителя, в 2009 году – 11635 жителей. Крупнейшие предприятия: завод «Оргхим», «Стройинвест», автообъединение. Имеются индустриально-энергетический техникум, 2 средние школы, детские музыкальная и художественная школы, Дом культуры, музей, ФОК и др. Памятники: жертвам Уренского крестьянского мятежа, погибшим воинам (1968).

|

|

|

Улицы: Абрамова, Асфальтная, Беляева, Березовая, пер. Борский, Брагина, Букштыновича, Вербная, пер. Ветеринарный, Вокзальная, Восточная, Гагарина, Гончарная, Губернская, Дорожная, 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Жертв революции, Заводская, Заливная Усадьба, Западная, Зеленая, Индустриальная, 1-я Кирпичная, 2-я Кирпичная, Кленовая, Климовская, пер. Колхозный, Коммунистическая, Контак, Кооперативная, Королякова, пер. Красноармейский, Ленина, Лесная, Луговая, Льнозавод, Механизаторов, Мира, Молодежная, МПМК-1, 1-я МТС, 2-я МТС, Нагорная, Начальная, Никольская, Новая, пер. Овражный, Октябрьская, Орлова, Первомайская, Пиунова, Плодосовхоз, Победы, Покровская, Полевая, пер. Полевой, Попова, Преображенская, Пролетарская, пл. Революции, 1-я Речная, 2-я Речная, Рождественская, Розы Люксембург, Рябиновая, Садовая, Северная, Сельхозтехника, Сиреневая, Снежная, Советская, Солнечная, Спасская, Спортивная, Строителей, Троицкая, Труда, Успенская, Филатова, Хозцентр, Центральная, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная, пер. Южный.

Улицы: Абрамова, Асфальтная, Беляева, Березовая, пер. Борский, Брагина, Букштыновича, Вербная, пер. Ветеринарный, Вокзальная, Восточная, Гагарина, Гончарная, Губернская, Дорожная, 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Жертв революции, Заводская, Заливная Усадьба, Западная, Зеленая, Индустриальная, 1-я Кирпичная, 2-я Кирпичная, Кленовая, Климовская, пер. Колхозный, Коммунистическая, Контак, Кооперативная, Королякова, пер. Красноармейский, Ленина, Лесная, Луговая, Льнозавод, Механизаторов, Мира, Молодежная, МПМК-1, 1-я МТС, 2-я МТС, Нагорная, Начальная, Никольская, Новая, пер. Овражный, Октябрьская, Орлова, Первомайская, Пиунова, Плодосовхоз, Победы, Покровская, Полевая, пер. Полевой, Попова, Преображенская, Пролетарская, пл. Революции, 1-я Речная, 2-я Речная, Рождественская, Розы Люксембург, Рябиновая, Садовая, Северная, Сельхозтехника, Сиреневая, Снежная, Советская, Солнечная, Спасская, Спортивная, Строителей, Троицкая, Труда, Успенская, Филатова, Хозцентр, Центральная, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная, пер. Южный.

В Урене родились (занесены в «Энциклопедию Урень-края»)Б. П. Абрамов, Б. Н. Весовщиков, М. Д. Вихарев, Н. Д. Дементьев, Г. А. Долинин, К. А. Ершов, С. Н. Карасев, С. А. Ковалев, М. Г. Кочнева, Н. И. Малышев, В. Г. Маралева, Н. Н. Мокрецова, М. В. Москвин, М. Ф. Орлов, М. Э. Рехалов, Б. Л. Сахаров, Т. Ф. Сироткин, Д. Г. Смирнов, В. П. Смирнова, З. З. Соловьева, А. А. Стручков, В. А. Тропынин, О. П. Удалова, А. Н. Цветков.

В Урене родились (занесены в «Энциклопедию Урень-края»)Б. П. Абрамов, Б. Н. Весовщиков, М. Д. Вихарев, Н. Д. Дементьев, Г. А. Долинин, К. А. Ершов, С. Н. Карасев, С. А. Ковалев, М. Г. Кочнева, Н. И. Малышев, В. Г. Маралева, Н. Н. Мокрецова, М. В. Москвин, М. Ф. Орлов, М. Э. Рехалов, Б. Л. Сахаров, Т. Ф. Сироткин, Д. Г. Смирнов, В. П. Смирнова, З. З. Соловьева, А. А. Стручков, В. А. Тропынин, О. П. Удалова, А. Н. Цветков.

Первоначальное название поселка - ДУРАНДИН или УСТАНСКИЙ ПОЧИНОК. От райцентра (его центральной части) поселок отделяют 8 километров. Является центром Устанской сельской администрации. Время основания не установлено.

Первоначальное название поселка - ДУРАНДИН или УСТАНСКИЙ ПОЧИНОК. От райцентра (его центральной части) поселок отделяют 8 километров. Является центром Устанской сельской администрации. Время основания не установлено.

|

|

|

Поселок начал застраиваться сразу после того, как стало известно, что через него проляжет железная дорога Нижний Новгород-Котельнич. В 1912 году первая изыскательская партия выдвинулась для определения маршрута прокладки железнодорожной магистрали.

К 1920 году стояли дома Дурандина Егора Дмитриевича (отсюда старое название поселка), Ватагина Андрея Кузьмича, Половинкина Павла, Поповых.

Название Уста было обусловлено названием реки, протекающей от поселения в 1 километре. С нею Уста поначалу будет связана так называемой «ледянкой» - зимней намороженной дорогой для доставки леса для сплава по реке.

Поселок рос очень медленно. В 1924 году в нем проживали всего 30 человек. Рост населения начался с организацией здесь в 1927-28 годах предшественника леспромхоза – лесопункта (лестранхоза) с начальником Баскаковым во главе и построения в 1929 году лесозавода. Самой известной фамилией из руководителей предприятия в 50-60-е годы станет фамилия Николая Гавриловича Байчикова. В честь него сейчас названа одна из улиц поселка.

А в марте 1931-го в район прибыли 28 лесорубов из Норвегии. Приехали на сезон, спасаясь от голода. Некоторые остались на Уренской земле на постоянное жительство. В Усте и сегодня проживают потомки Иоганна Густовича Фюрали (1900-1971), внедрившего в здешних лесах передовые приемы пиления лучковой пилой.

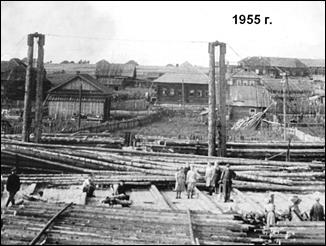

В 1936 году был построен шпалозавод, а при лестранхозе создан так называемый конобоз (на снимке) из 180 лошадей для транспортировки леса.

В 1936 году был построен шпалозавод, а при лестранхозе создан так называемый конобоз (на снимке) из 180 лошадей для транспортировки леса.

В те же годы происходил процесс раскулачивания. Под него попали жители 4 хозяйств (10 взрослых работников), в том числе, первопоселенца ВАТАГИНА Андрея Кузьмича и СУРКОВА Михаила Александровича. А под каток первоначальных репрессий угодил лесопромышленник ЧИСТЯКОВ Василий Трефилович.

Создан был в Усте и колхоз под названием «Красная заря», который возглавила Александра Сергеевна Гаузина, муж которой работал в лесной отрасли на ответственных должностях.

При Устанском мехлесопункте возникают производственные участки - Перевоз, Чернижка и Семеново. Перед войной существовала Устанская лесохимическая артель. Условия работы на таких предприятиях были чрезвычайно трудными. Был высок травматизм. Низка была дисциплина, особенно среди привлеченных по трудповинности колхозников.

|

|

|

Крепко прошлись по молодому поселению и политические репрессии 30-х годов. Правда, на начальном этапе приговоры были много мягче, нежели в разгар войны государства против инакомыслящих в 1937-38 годах.

Председатель устанского колхоза «Красная заря» ДОБРЫНИН Иван Семенович, 1882 года рождения, за «шпионаж» и «борьбу против рабочего класса» 15 марта 1933 года был приговорен к 5 годам концлагерей.

В отношении крестьянина-единоличника, первопоселенца, ДУРАНДИНА Егора Дмитриевича, 1872 года рождения, после 3 месяцев заключения, обвинительное дело по тем же статьям 14 марта 1933 года было прекращено.

Бригадир колхоза МАЛЫШЕВ Петр Васильевич, 1887 года рождения, все по тем же статьям 15 марта 1933 года был приговорен к 5 годам концлагерей.

Колхозник МАРЕВИЧ Иван Платонович, 1858 года рождения, по тем же статьям был приговорен к 3 месяцам заключения, но дело в отношении его 14 марта 1933 года также было прекращено

Крестьянин-единоличник ЧЕРЕМИСОВ Дмитрий Егорович, 1901 года рождения, по тем же статьям 15 марта 1933 года был приговорен к 3 годам концлагерей.

Все выше названные устанцы были арестованы в один день – 15 декабря 1932 года. Видимо, компанией неосторожно вели какой-то разговор на политическую тему и были подслушаны «стукачами».

Но вот наступил и 1937-й год. Столяр лесозавода КНЯЗЕВ Алексей Васильевич, 1914 года рождения, за «шпионаж» безоговорочно был приговорен к 5 годам концлагерей. Но Князеву, похоже, удалось добиться правды, и в сентябре 1939 года он был освобожден.

БАСОВУ же Ивану Ульяновичу этого не удалось сделать, и он получил по полной 10 лет концлагерей.

И заведующему радиоузлом мехлесопункта ГРУЗДЕВУ Феоктисту Сергеевичу, 1920 года рождения, приговоренному облсудом 18 ноября 1941 года за пресловутый «шпионаж» к 10 годам концлагерей и 5 годам поражения в правах, не удалось этого сделать.

Между тем, в новоявленном поселке с быстро растущим населением из прибывающих крестьян появляются все новые и новые учреждения соцкультбыта. В 1935 году открыт клуб, в 1936 году – медпункт, в 1939 году – амбулатория (с 1952 года – участковая больница). В 1940 году была построена школа (до этого учащиеся ходили в 7-летнюю школу в соседней деревне Безбородово). Уже в мае 1941 года в школе проходили переводные экзамены.

Между тем, в новоявленном поселке с быстро растущим населением из прибывающих крестьян появляются все новые и новые учреждения соцкультбыта. В 1935 году открыт клуб, в 1936 году – медпункт, в 1939 году – амбулатория (с 1952 года – участковая больница). В 1940 году была построена школа (до этого учащиеся ходили в 7-летнюю школу в соседней деревне Безбородово). Уже в мае 1941 года в школе проходили переводные экзамены.

|

|

|

После объявления о вторжении немецких войск на территорию СССР 22 июня в 8 часов вечера в Устанском мехлесопункте состоялся митинг, на котором присутствовало 500 человек.

В 1942 году в Усте насчитывалось уже 300 хозяйств (см. вырезку из карты).

В 1942 году в Усте насчитывалось уже 300 хозяйств (см. вырезку из карты).

Началась Великая Отечественная война, и только что построенную школу заняли под госпиталь для раненых советских солдат. Это произошло в августе 1942 года. Эвакогоспиталь № 2851 просуществовал до апреля 1943 года. Лагерь первоначально был рассчитан на 600 мест, затем увеличился приток раненых до 800 человек. Позже, в связи с уплотнением, на излечении находилось 1200 человек. В палатах имелись 2-х ярусные деревянные нары. Палаты (классные комнаты) были рассчитаны на 20-25 человек.

В марте 1943 года госпиталь переоборудовали для приёма военнопленных. Здесь содержались венгры, сербы, румыны, итальянцы и немцы. Появился забор, колючая проволока, вышки часовых. Начальником госпиталя военнопленных был Меркин Василий Михайлович, врачом была его жена. Военнопленные заготавливали дрова, строили в поселке детсад и прочие объекты.

В марте 1943 года госпиталь переоборудовали для приёма военнопленных. Здесь содержались венгры, сербы, румыны, итальянцы и немцы. Появился забор, колючая проволока, вышки часовых. Начальником госпиталя военнопленных был Меркин Василий Михайлович, врачом была его жена. Военнопленные заготавливали дрова, строили в поселке детсад и прочие объекты.

Закончилась война, но спецгоспиталь просуществовал еще 5 лет. В 1950-53 годах на базе его действовал женский исправительно-трудовой лагерь с домом ребенка.

В Книге памяти погибших на Великой Отечественной войне - Баранов Василий Фёдорович, Баранов Иван Федотович, Бедин Василий Петрович, Бедин Иван Васильевич, Белов Илья Емельянович, Борков Анатолий Петрович, Веселов Игнатий Иванович, Виноградов Филипп Кириллович, Вихарев Алексей Васильевич, Вихарев Михаил Леонович, Годлевский Владимир Ипполитович, Гостенков Александр Афанасьевич, Груздев Семен Михайлович, Дрейзин Иосиф Зелинович, Дурандин Андрей Иванович, Загудаев Александр Николаевич, Заливной Андрей Николаевич, Карасев Иван Павлович, Карасев Николай Никифорович, Колчин Николай Андреевич, Комаров Кирилл Павлович, Коробейников Ларион Алекс...,. Котельников Григорий Федорович, Кропотов Петр Константинович, Кручнев Федор Михайлович, Кудрявцев Иван Тимофеевич, Кузнецов Николай Сергеевич, Куксин Петр Павлович, Кулигин... Григорьевич, Курюмов Михаил Алексеевич, Лемехов Илья Алексеевич, Малахов Иван Иванович, Малиновский Савелий Федорович, Малов Михаил Васильевич, Малухин Леонид Матвеевич, Малышев Петр Иванович, Малышев Яков Дмитриевич, Мальцев Александр Федорович, Манин Борис Михайлович, Маревич Алексей Иванович, Никифоров Иван Мартьянович (Мартынович), Новиков Степан Васильевич, Окунев Николай Петрович, Окунев Федор Александрович, Орлов Александр Иванович – в плену, Полев Борис Дмитриевич, Полев Леонид Дмитриевич, Половинкин Федор Павлович, Попов Федор Емельянович, Потехин Устин Иванович, Пылаев Николай Николаевич, Реутов Ефим Климентьевич, Румянцев Василий Иванович, Румянцев Григорий Васильевич, Рыбаков Евстафий Демьянович, Рябков Иван Афанасьевич, Сахаров Николай Агафонович Севрюгин Геннадий Григорьевич, Смирнов Алексей Васильевич, Смирнов Елисей Яковлевич, Смирнов Федор Викулович, Смирнов Федор Иванович, Сморчков Василий Анисимович, Снетков Федор Фотеевич, Соколов Борис Федорович, Соловьев Василий Лазаревич, Тумаков Макар Васильевич, Туртыгин Геннадий Павлович, Черемисов Дмитрий Егорович, Чубуров Василий Александрович, Чугунов Семен Дмитриевич.

В Книге памяти погибших на Великой Отечественной войне - Баранов Василий Фёдорович, Баранов Иван Федотович, Бедин Василий Петрович, Бедин Иван Васильевич, Белов Илья Емельянович, Борков Анатолий Петрович, Веселов Игнатий Иванович, Виноградов Филипп Кириллович, Вихарев Алексей Васильевич, Вихарев Михаил Леонович, Годлевский Владимир Ипполитович, Гостенков Александр Афанасьевич, Груздев Семен Михайлович, Дрейзин Иосиф Зелинович, Дурандин Андрей Иванович, Загудаев Александр Николаевич, Заливной Андрей Николаевич, Карасев Иван Павлович, Карасев Николай Никифорович, Колчин Николай Андреевич, Комаров Кирилл Павлович, Коробейников Ларион Алекс...,. Котельников Григорий Федорович, Кропотов Петр Константинович, Кручнев Федор Михайлович, Кудрявцев Иван Тимофеевич, Кузнецов Николай Сергеевич, Куксин Петр Павлович, Кулигин... Григорьевич, Курюмов Михаил Алексеевич, Лемехов Илья Алексеевич, Малахов Иван Иванович, Малиновский Савелий Федорович, Малов Михаил Васильевич, Малухин Леонид Матвеевич, Малышев Петр Иванович, Малышев Яков Дмитриевич, Мальцев Александр Федорович, Манин Борис Михайлович, Маревич Алексей Иванович, Никифоров Иван Мартьянович (Мартынович), Новиков Степан Васильевич, Окунев Николай Петрович, Окунев Федор Александрович, Орлов Александр Иванович – в плену, Полев Борис Дмитриевич, Полев Леонид Дмитриевич, Половинкин Федор Павлович, Попов Федор Емельянович, Потехин Устин Иванович, Пылаев Николай Николаевич, Реутов Ефим Климентьевич, Румянцев Василий Иванович, Румянцев Григорий Васильевич, Рыбаков Евстафий Демьянович, Рябков Иван Афанасьевич, Сахаров Николай Агафонович Севрюгин Геннадий Григорьевич, Смирнов Алексей Васильевич, Смирнов Елисей Яковлевич, Смирнов Федор Викулович, Смирнов Федор Иванович, Сморчков Василий Анисимович, Снетков Федор Фотеевич, Соколов Борис Федорович, Соловьев Василий Лазаревич, Тумаков Макар Васильевич, Туртыгин Геннадий Павлович, Черемисов Дмитрий Егорович, Чубуров Василий Александрович, Чугунов Семен Дмитриевич.

|

|

|

В первые послевоенные годы на Усте появились многочисленные лесозаготовительные организации из разных областей и республик Советского Союза. Лес они отправляли на родину для восстановления порушенных объектов. Известны названия некоторых организаций: «Маргаринлес», «Торфострой», «Мосгорисполком», «Грузинсельхозснаб», «Химкинская», «Пензенская», «Ковровская», «Горжилснаб», «Артлес» и другие.

С 1947 года в Усте базировалась воинская часть из-под Харькова. Солдаты также занимались лесозаготовкой.

Характерно, что и в те времена процветало большое хищение леса. 22 человека из числа заготовителей были осуждены и отправлены отбывать срок в трудовой лагерь в селе Чёрном.

Характерно, что и в те времена процветало большое хищение леса. 22 человека из числа заготовителей были осуждены и отправлены отбывать срок в трудовой лагерь в селе Чёрном.

Работа в лесах в те годы при минимальной механизации была чрезвычайно трудной. Газогенераторные лесовозные машины и тракторы работали на березовой чурке. Единственно машина, развозившая рабочих, работала на бензине. С 1957 года машины и тракторы начали переходить на солярку.

Не забывали работники и о культурном отдыхе. При леспромхозе была создана сильная футбольная команда «Труд». В 1957 году она стала чемпионом Уренского района.

В 1959 году было построено здание поселковой библиотеки.

Весьма красивый и вместительный железнодорожный вокзал взамен старого был построен в 1965 году. Он стал своего рода визитной карточкой поселка. Двухэтажный магазин был открыт в центре поселка, приобретший сегодня статус универмага.

Весьма красивый и вместительный железнодорожный вокзал взамен старого был построен в 1965 году. Он стал своего рода визитной карточкой поселка. Двухэтажный магазин был открыт в центре поселка, приобретший сегодня статус универмага.

Пятидесятые - шестидесятые годы стали временем расцвета Усты. Наращивал свою деятельность леспромхоз, продукция которого пользовалась большим спросом, в том числе, и за рубежом. Широкие масштабы приобрело строительства жилья для работников.

В 1967 году был организован межхозлесхоз, стабильно работающий и по сей день, благодаря умелому руководству с 1989 года Дмитрия Ивановича Гулина (на снимке), заслуженного лесовода РФ (1997 г. ).

В 1967 году был организован межхозлесхоз, стабильно работающий и по сей день, благодаря умелому руководству с 1989 года Дмитрия Ивановича Гулина (на снимке), заслуженного лесовода РФ (1997 г. ).

Действовал уникальный для Уренского района гончарный цех по производству глиняной посуды и сувениров.

Действовал уникальный для Уренского района гончарный цех по производству глиняной посуды и сувениров.

На окраине поселка была открыта большая птицефабрика, пережившая трудное становление и довольно успешно работающая до сих пор.

Но, как и повсюду, сокращается население и в поселке Уста. В 2000 году в 1129 хозяйствах проживали 2937 человек, в 2016 году в 964 хозяйствах - 2531 человек (3-я позиция в районе).

Имеются: средняя школа (здание 2006 г. ) на 360 мест, Дом культуры (здание 1977 г. ) на 200 мест, библиотека, отделение связи, медпункт, сберкасса, аптека, пекарня, детсад.

В 2007 году построена часовня во имя Николая Чудотворца (в стране стало известно мальчика Ярослава Тиховодова, инициировавшего это строительство), а в 2015 году - старообрядческий Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Строится еще один православный храм храме в честь пророка Божия Илии.

В 2007 году построена часовня во имя Николая Чудотворца (в стране стало известно мальчика Ярослава Тиховодова, инициировавшего это строительство), а в 2015 году - старообрядческий Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Строится еще один православный храм храме в честь пророка Божия Илии.

Улицы: Байчикова, Беляева, Боровая, Вокзальная, Гагарина, 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Заводская, Зеленая, Калинина, Карьерная, Кирова, Колхозная, Коммунистическая, Комсомольская, Кострова, Ленина, Лесная, Лесоартельная, Линейная, Луговая, Мира, Молодежная, Нагорная, Новая, Обозная, Октябрьская, 1 Мая, Победы, Полевая, Советская, Спортивная, Труда, Школьная.

Улицы: Байчикова, Беляева, Боровая, Вокзальная, Гагарина, 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Заводская, Зеленая, Калинина, Карьерная, Кирова, Колхозная, Коммунистическая, Комсомольская, Кострова, Ленина, Лесная, Лесоартельная, Линейная, Луговая, Мира, Молодежная, Нагорная, Новая, Обозная, Октябрьская, 1 Мая, Победы, Полевая, Советская, Спортивная, Труда, Школьная.

В «Энциклопедии Урень-края» зафиксированы несколько имен заслуженных людей поселка Уста.

РОМАНОВА Мария Тимофеевна (р. 1931), кавалер ордена Ленина (1966). Родилась в деревне Белые Пруды Ковернинского района Нижегородской области. С 1948 года работала в Устанском ЛПХ машинистом крана. Избиралась депутатом областного Совета. Живет в Усте.

РОМАНОВА Мария Тимофеевна (р. 1931), кавалер ордена Ленина (1966). Родилась в деревне Белые Пруды Ковернинского района Нижегородской области. С 1948 года работала в Устанском ЛПХ машинистом крана. Избиралась депутатом областного Совета. Живет в Усте.

СИГАЕВ Алексей Сергеевич (1905-1978), кавалер ордена Ленина (1954 г. ). Родился в деревне Коровихе Шудской волости Варнавинского уезда. С 13 лет работал в лесозаготовительной артели. С 1927 года – лесорубом Устанского ЛПХ. Похоронен в Усте.

ТИХОМИРОВАлександр Васильевич (р. 1953 г. ), к андидат технических наук (1992 г. ), профессор Российской академии естествознания. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. Автор 35 научных публикаций. Кандидат в мастера спорта по боксу. Живет в Нижнем Новгороде.

ТИХОМИРОВАлександр Васильевич (р. 1953 г. ), к андидат технических наук (1992 г. ), профессор Российской академии естествознания. Окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта. Автор 35 научных публикаций. Кандидат в мастера спорта по боксу. Живет в Нижнем Новгороде.

ФЮРАЛИ Иоганн Густович (1900-1971), новатор производства. Родился в Норвегии. Прибыл в числе 28 норвежских лесорубов в марте 1931 года. Внедрил в Уренском районе пиление лучковыми пилами. Работал начальником Черноборского и Красноярского участков Устанского ЛПХ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен в Усте.

ФЮРАЛИ Иоганн Густович (1900-1971), новатор производства. Родился в Норвегии. Прибыл в числе 28 норвежских лесорубов в марте 1931 года. Внедрил в Уренском районе пиление лучковыми пилами. Работал начальником Черноборского и Красноярского участков Устанского ЛПХ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Похоронен в Усте.

ГОРЕВСКИЙ. Уже несуществующий починок на реке Темте находился в 24 километрах к северу от райцентра и в 7 километрах от центральной усадьбы колхоза имени Горького в селе Гореве.

ГОРЕВСКИЙ. Уже несуществующий починок на реке Темте находился в 24 километрах к северу от райцентра и в 7 километрах от центральной усадьбы колхоза имени Горького в селе Гореве.

Основан не позднее середины ХIХ века. В 1870 году в 7 хозяйствах починка проживали 44 человека (в составе Уренской волости Варнавинского уезда Костромской губернии).

Назван именем первопоселенца Федора Горюшина из деревни Большое Панфилово. Заметьте, фамилия-то говорящая. Стало быть, немало хлебнул горя панфиловец, прежде чем решился искать счастья в глухом углу на крутогоре за рекой Темтой.

Старое название Грызы – от конфликта при дележке лугов, из-за которых мужики друг с другом «перегрызлись». Данная грызня, между прочим, наряду с делением пахотной межи - самый конфликтный момент в жизни любой российской деревни.

Чувствуется, что жители-староверы во второй половине XIX века подвергались «обработке» православными священниками с целью отлучения от древлеправославия с особенной силой. Селение было невелико, но записей в метрических книгах Уренской православной Трехсвятительской церкви – уже множество и фамилий у крестьян предостаточно.

Впереди, как обычно, отслужившие в армии жители. Иван Федорович Бобин, запасной рядовой, женившись на Феодосии Маркеловне, заимел от нее в 1888 году дочь Евфросинью.

Запасной рядовой Павел Федорович Бронзов в 1881 году в 28 лет женился на 21-летней Евдокии, дочери Викула Спиридоновича. Поручителем при венчании у жениха был брат Артемий, у невесты – брат Кондратий.

У Павла Федоровича сестра Екатерина, 22 лет, в 1882 году вышла замуж за 19-летнего Якова Ефимовича, сына Ефима Ивановича (у которого был еще сын Федор, женатый на Матрене Михайловне и имевший от нее сына Андрея 1885 г. р. ).

У Павла и Екатерины отца звали Федором Авдеевичем. Вполне вероятно, что именно по его имени назван починок, поскольку он был его старейшим жителем и имел, стало быть, фамилию Горюшин.

Второй сын данного первожителя - Севастьян Федорович, в 1889 году в 19 лет был обвенчан с 22-летней Марией Феофилактовной, дочерью вдовы Анисьи (Аполии) Ивановны из деревни Коровино (Тарбеево тож). Поручителем по жениху был его брат Иван.

Запасной рядовой Аверьян Иванович Иванов выдал замуж 21-летнюю дочь Анну за 27-летнего запасного рядового Андрея Ивановича Березникова из деревни Свищево. Поручителем при венчании у жениха были два его брата – Викул Иванович Кабанов и Тимофей.

У девицы Варвары Никифоровны Носовой, дочери Никифора Андреевича, вне брака родились сыновья Иван (р. 1888) и Николай (р. 1888). Крестным отцом для последнего стал брат Варвары – Алексей Никифорович Носов.

Другой брат – Симеон Никифорович, сын того же Никифора Андреевича, в 21 год женился на 18-летней Ксении, дочери Кондратия Викуловича, упомянутого выше, и у них в 1888 году родится сын Симеон. У жениха был еще брат Гавриил.

У Петра Мартыновича (Манкеровича) Рыжова и его жены Федосьи Марковны в Уренской церкви в 1882 году был крещен сын Алексей, а в 1886 году - дочь Анна.

Так же назвали в 1890 году свою дочь Анной 22-летний запасной рядовой Яков Ананьевич Смирнов с ровесницей-женой Пелагеей Михайловной (дочерью вдовы Марьи Андреевны из Уреня, взятой замуж в 1889 году). В 1889 году у них родится дочь Любовь. У Якова Ананьевича были сестра Анна и брат Иван.

Так же назвали в 1890 году свою дочь Анной 22-летний запасной рядовой Яков Ананьевич Смирнов с ровесницей-женой Пелагеей Михайловной (дочерью вдовы Марьи Андреевны из Уреня, взятой замуж в 1889 году). В 1889 году у них родится дочь Любовь. У Якова Ананьевича были сестра Анна и брат Иван.

У солдатки Параскевы Васильевны Тихонравовой поочередно родятся дочери Клавдия (р. 1889) и Мария (р. 1889).

Фигурирует в метрических записях еще фамилия отставного рядового Ивана Филипповича Филиппова. И - Василия (р. 1883), незаконнорожденного сына бесфамильной Екатерины Алексеевны.

Родственные связи в рассматриваемый отрезок времени у жителей Федоровского починка завязывались с жителями деревень Большое Горево, Рогово, Свищево, Серово, Тарбеево, починка Панфиловского, села Уреня, а также деревни Скугорихи Богородской волости Варнавинского же уезда.

В наши времена наибольшее распространение в Федоровском получили фамилии Иголкиных и Шутовых. Носитель фамилии Шутовых – Алексей Сидорович - и покинул починок последним.

День деревенского праздника - сходки – федоровцы установили на 22 июня, Кириллов день. День этот известен как день летнего солнцестояния, а по церковному приговору «На Кириллу – конец весны, почин лету». Грешно было в этот день, перед началом сенокоса не отдохнуть да не погулять. Хотя староверы не особо охочи были до затяжного загула. На посевной да на покосе каждый день был дорог.

А земли-то досталось немало – по 1, 11 га на каждую из 59 душ. Правда, землю эту приходилось с боем отнимать у векового леса. Корчевали могучие пни все от мала до велика. Не зря несколько стариков животы надорвали. Зато вот он, результат: в 1916 году в 11 хозяйствах содержалось 15 лошадей и - ни одного безлошадного! Еще и по две лошади в 4 хозяйствах держали. 17 коров, и только одно хозяйство старушки-богомолки коровы не имело! А в 7 хозяйствах коров было по две. Но овец (67 голов) и свиней (10) держали в меру. Эти бестолочи часто в ближнем лесу блудились, а волки их там и поджидали. Особенно волков много развелось в годы Первой мировой, когда мужиков-охотников на войну позабирали. Бывало, серые и на людей нападали.

12 мужчин и подростков на третий год войны и осталось. Зато женщин – 20. Мальчишек - 14 да девчонок - 13.

Беда раскулачивания Федоровский починок, к счастью, только самым краем задела. В 1930 году пострадало одно хозяйство и единственный взрослый работник в нем.

Колхоз «Рабочий гудок» создан в марте 1931 года. Первый председатель - Иголкин Федор Михайлович. К лету 1932 года в колхозе состояли 18 хозяйств из 22 (100 едоков).

Под каток сталинских репрессий угодил КАЛИНИН Емельян Гурьянович, 1887 года рождения. В деревне он уже и не проживал вовсе, работая бригадиром на погрузке леса облжилсоюза на станции Обход. Обвинения же получил очень серьезные: «организация терактов», «шпионаж», «борьба против рабочего класса». И жестокий приговор – высшая мера наказания – расстрел. Что и было произведено в отношении его 4 ноября 1937 года.

В 1942 году в Федоровском значились 24 хозяйства (см. вырезку из карты).

В 1942 году в Федоровском значились 24 хозяйства (см. вырезку из карты).

В Книге памяти погибших на Великой Отечественной войне - Иголкин Василий Иванович, Князев Василий Михайлович, Князев Михаил Петрович, Серов Иван Григорьевич, Смирнов Александр (Алексей) Степанович, Тестов Илья Алексеевич, Шутов Михаил Сидорович.

В Федоровском проживала семья эвакуированных из Ленинграда.

Геннадий Сидорович ШУТОВ, 1914 года рождения, удостоен четырех боевых наград. На фронте он – с ноября 1941 года. Боевую службу нес в должности рядового телефониста в 436-й отдельной роте связи 135-й стрелковой дивизии.

24 июля 1943 года во время наступательного боя обеспечил бесперебойную работу связи, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

17 ноября 1943 года во время танкового прорыва противника под ураганным огнем быстро снял кабельную линию связи. Награжден орденом Красной Звезды.

15 августа 1944 года в боевой обстановке 7 раз восстанавливал поврежденную линию связи. Награжден медалью «За отвагу».

15 августа 1944 года в боевой обстановке 7 раз восстанавливал поврежденную линию связи. Награжден медалью «За отвагу».

В январе 1945 года, будучи ранен в бою, успешно поддерживал работу линии связи, за что был награжден орденом Славы III степени.

После войны в русле Брежневской ликвидации неперспективных селений участь починка была предрешена. В 1978 году в 12 хозяйствах еще проживали 37 человек. Последний житель, Шутов Алексей Сидорович, переехал в соседнюю деревню Опушкино в 1994 году.

После войны в русле Брежневской ликвидации неперспективных селений участь починка была предрешена. В 1978 году в 12 хозяйствах еще проживали 37 человек. Последний житель, Шутов Алексей Сидорович, переехал в соседнюю деревню Опушкино в 1994 году.

ВЯЗОВСКИЙ. Очередной хутор, находившийся на речке Черемиске в 35 километрах к северо-западу от райцентра и в 5 километрах от центральной усадьбы колхоза «Заря коммунизма» в деревне Вязовой. До 1935 года состоял в Ветлужском районе.

ВЯЗОВСКИЙ. Очередной хутор, находившийся на речке Черемиске в 35 километрах к северо-западу от райцентра и в 5 километрах от центральной усадьбы колхоза «Заря коммунизма» в деревне Вязовой. До 1935 года состоял в Ветлужском районе.

Основан в начале ХХ века переселенцем из села Большая Карпуниха Чистяковым Федором Федоровичем (отсюда название) все в тех же рамках Столыпинской аграрной реформы. Затем на хутор прибыли семейства братьев Николая, Александра и Алексея Зверевых. Обычно новоселами становились родственные люди, чтобы сообща строить жилье и обустраивать быт, когда родственник без обиняков и лишних слов на помощь приходит.

Основан в начале ХХ века переселенцем из села Большая Карпуниха Чистяковым Федором Федоровичем (отсюда название) все в тех же рамках Столыпинской аграрной реформы. Затем на хутор прибыли семейства братьев Николая, Александра и Алексея Зверевых. Обычно новоселами становились родственные люди, чтобы сообща строить жилье и обустраивать быт, когда родственник без обиняков и лишних слов на помощь приходит.

Александр Иванович Зверев и стал первым председателем колхоза «Труженик», созданного в 1932 году и объединившего хутора Федоровский и Ефремовский с центром в последнем.

К 1942 году хутор Федоровский разросся до 13 хозяйств (см. вырезку из карты). Но недолгой оказалась его жизнь. В 60-е годы ХХ века последние жители покинули хутор.

Данная деревня на речке южной Черной – самая дальняя на юге Уренского района. До райцентра - 23 километра и до центральной усадьбы бывшего колхоза «Большевик» в селе Семенове - 5 километров, если по прямой. Сегодня из-за отсутствия прямой дороги приходится делать крюк в 10 километров.

Данная деревня на речке южной Черной – самая дальняя на юге Уренского района. До райцентра - 23 километра и до центральной усадьбы бывшего колхоза «Большевик» в селе Семенове - 5 километров, если по прямой. Сегодня из-за отсутствия прямой дороги приходится делать крюк в 10 километров.

Значится Федотово уже в данных переписи населения в 1723 году, а также в данных Генерального межевания в 1790 году (см. вырезку из карты). В 1748 году в «новопоселенном починке Федотово Ионино тож Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии»

существовали 43 хозяйства.

До 1768 года являлось владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы. Поначалу крестьяне были дворцовыми, с 1797 года – удельными.

Второе название деревни – Ионово или Иониха. И это, и основное название - от имен первопоселенцев.

Несколько нелогично выглядят деяния жителей изначально старообрядческой деревни уже в середине XIX века. Немалое количество их начали проводить обряды по православному обычаю у священников Семеновской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Конечно же, зачин здесь делали отслужившие в армии солдаты. Так, запасной рядовой лейб-гвардии Филипп Лазаревич Орлов с женой Екатериной Тихоновной крестили в Семенове дочь Агнию.

Правда, фамилия Орлова в метриках значится единственной. Но, что удивительно, фамилия эта имела распространение и спустя целое столетие. В частности, потомок - Иван Титович Орлов - стал первым председателем колхоза в Федотове, а Степан Федорович Орлов в годы сталинских репрессий был осужден на 10 лет концлагерей.

Косяком в метрических книгах идут записи об обращении федотовских крестьян в православие из раскола поповского толка и единоверия. Обычно это молодые люди, чей возраст подошел к замужеству или женитьбе. Марья Родионовна (у нее был брат Аким), Параскева Васильевна, Василий Иванович, Стефанида Калининовна, Гликерия - дочь Марьи Сергеевны.

Имена крестьян без фамилий, конечно, мало о чем говорят. Тем более что жили они полтора века назад. И все-таки дотошным исследователям своих родословных кое-какие корешки обнаружить можно. Потому вот вам список бесфамильных.

Обвенчана Елена Леонтьевна, 21 года. У нее был брат Меркурий.

В 1861 году 30-летний Софрон Федотович обвенчан с 27-летней Ириной Сисоевной из деревни Лопатино.

|

|

|