|

С 31 мая по 2 июня 1943 года Большаков, будучи сам раненым, вынес с поля боя 17 раненых бойцов и был награжден медалью «За отвагу». 1 страница

|

|

|

|

Василий Астафьевич РЯБКОВ, 1919 года рождения, на фронте с - 1941 года. Боевую службу начал нести в 785-м стрелковом полку 11-й стрелковой дивизии 33-й армии на Западном фронте в звании ефрейтора и в должности телефониста взвода связи.

В марте 1943 года за бесперебойное обеспечение связи в боях в районе городов Гжатск-Вязьма в Смоленской области награжден медалью «За отвагу».

В октябре 1943 года в бою за селение Холмы в Калужской области под огнем противника исправил 10 порывов линии связи. Награжден второй медалью «За отвагу».

После тяжелого ранения и излечения в госпитале был определен для несения службы в отдельную кабельно-шестовую роту на Белорусском фронте. В конце войны за успешные действия по обеспечению работы линии связи во время боев на немецкой территории награжден орденом Красной Звезды.

Евдоким Артемович СМИРНОВ родился в 1909 году. На фронте – с ноября 1942 года. Воевал в составе 306-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка Резерва главного командования на Белорусском фронте.

В июле 1944 года за два дня боев орудийный номер Смирнов в составе орудийного расчета сбил 2 самолета противника. Награжден медалью «За отвагу».

За сбитый самолет 3 февраля 1945 года награжден второй медалью «За отвагу».

15 апреля 1945 года Смирнов в районе немецкого города Цехин сбил два вражеских самолета. Был награжден орденом Красной Звезды.

Николай Елизарович ТЕРПЕЛОВ, 1918 года рождения, в 1939 году отслужил армейскую службу, а в 1941 году уже был взят на фронт. Боевой путь начинал в составе 184-го танкового полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта в звании ефрейтора шофером автотранспортного взвода.

В июне 1944 года за безупречную доставку к передовой боеприпасов награжден медалью «За боевые заслуги».

|

|

|

В марте 1945 года за столь же успешную работу при обслуживании личной машины командира полка награжден медалью «За отвагу».

20 апреля 1945 года во время боя у немецкой деревни Маркендорф Терпелов на легковой машине попал под обстрел. Отведя ее в укрытие, принял участие в бою, в котором из автомата уничтожил 4 гитлеровцев, а двоих взял в плен. Награжден орденом Красной Звезды.

После войны деревня долго держалась на плаву, не теряя коренных жителей. В 1956 году их было 324.

С хрущевских 60-х годов население деревни начало убывать. В 1978 году в 63 хозяйствах проживали 143 человека, в ельцинском 1994 году – уже 79 человек в 32 хозяйствах. В год прихода Путина к власти в 2000 году в 28 хозяйствах - 54 человека. Наконец, в 2019 году в Федотове оставались лишь 11 возрастных жителей в 8 хозяйствах, да по летам прибывают дачники.

С хрущевских 60-х годов население деревни начало убывать. В 1978 году в 63 хозяйствах проживали 143 человека, в ельцинском 1994 году – уже 79 человек в 32 хозяйствах. В год прихода Путина к власти в 2000 году в 28 хозяйствах - 54 человека. Наконец, в 2019 году в Федотове оставались лишь 11 возрастных жителей в 8 хозяйствах, да по летам прибывают дачники.

Как недоразумение, остались названия двух Улиц: Полевой и Союзной. И в прошлом остались клуб, медпункт и школа...

Как недоразумение, остались названия двух Улиц: Полевой и Союзной. И в прошлом остались клуб, медпункт и школа...

Деревня в 32 километрах к северу от райцентра и в 3 километрах от центральной усадьбы сельхозпредприятия «Нива» в Большой Козляне прекратила существование совсем недавно.

Деревня в 32 километрах к северу от райцентра и в 3 километрах от центральной усадьбы сельхозпредприятия «Нива» в Большой Козляне прекратила существование совсем недавно.

Основана в 1789 году, и вот спустя 210 лет остались от нее полтора десятка пустующих домов… До 1935 года Фитилево входило в состав Ветлужского района. Называлось Фитилево еще и Фитюлевым – по речке, около которой стояло («фитюлька» - маленькая речка). Еще одно название деревни - Кошелево» - от «кошель» (связано с нищенским промыслом жителей).

С последним названием связано еще и прозвище жителей - «семидоны» («семь дон» в их кошелках).

Сходка в Фитилеве устраивалась на Варнаву (24 июня).

В 1870 году в 11 хозяйствах проживали 45 человек, что довольно странно – 4 человека на хозяйство (в составе Новоуспенской волости Ветлужского уезда Костромской губернии). Но вот в 1907 году в 26 хозяйствах проживали уже 190 человек – более 7 человек на хозяйство, что более привычно.

|

|

|

На каждого из 200 едоков 32 хозяйств приходилось по 0, 89 га посевов на довольно неплохой земле, содержались 45 лошадей (3 хозяйства безлошадных, но в 14 держали по две лошади, а в одном – три), 67 коров (2 бескоровных, но в 14 хозяйствах держали по две коровы, в 5 – по три и в 4 – по четыре). Как видим, молочное стадо было весьма большим, не случайно на ветлужском базаре были известны фитилевские творожники. А еще держали 193 овцы и 68 свиней. И потому не укладывается в голове то, как жителям деревни приклеили обидное прозвище «семидоны». Возможно, это наследие более раннего времени, когда зажиточных хозяйств было немного. Имелись 4 ветряные мельницы, 2 пруда. Жители занимались лесным, извозным и портновским промыслами. Значились также нищенство и наемный труд,

А Первая мировая оставила свой черный след в истории деревни. На третий ее год оставались лишь 33 мужчины, женщин много больше – 60. Мальчиков и девочек было почти поровну – 55 и 52.

Видимо, владельцы 4 мельниц и были раскулачены в 30-е годы. Известна фамилия лишь одного - РАЗУМОВА Федора Евграфовича.

Колхоз имени VII съезда Советов был создан в 1932 году, объединил поначалу 12 хозяйств. Первым председателем стал Максалов Иван Федорович. Интересное дело, но в 1935 году в колхозе состояли лишь 10 хозяйств из 41. И это несмотря на упоминаемую выше бедность, вынуждавшую крестьян к приему любого вида труда.

Под политические репрессии угодили два жителя Фитилева.

АЛЕКСАНДРОВ Василий Александрович, 1922 года рождения, будучи студентом 2-го курса Горьковского речного техникума, в 1940 году был осужден на 1 год исправительно-трудовых работ за«укрывательство и недонесение о преступлениях».

Неизвестны обстоятельства дела ТИХОБАЕВА Семена Михайловича, приговоренного к 10 годам концлагерей.

Неизвестны обстоятельства дела ТИХОБАЕВА Семена Михайловича, приговоренного к 10 годам концлагерей.

В 1942 году в Фитилеве значились 43 хозяйства (см. вырезку из карты).

В Книге памяти среди погибших на Великой Отечественной войне –

Александров Владимир Александрович, Александров Михаил Петрович, Лебедев Александр Павлович, Леднев Владимир Павлович, Митрофанов Василий Александрович, Соколов Леонид Алексеевич, Тихобаев Алексей Гаврилович, Тихобаев Василий Григорьевич, Чистяков Алексей Гаврилович, Чистяков Павел Гаврилович.

|

|

|

Два солдата удостоены боевых наград.

Григорий Иванович ЛЕДНЕВ, 1913 года рождения, на фронте – с февраля 1943 года. Воевал в 608-м стрелковом полку 146-й стрелковой дивизии рядовым роты противотанковых ружей.

За отличные боевые действия в апреле 1944 года был награжден медалью «За отвагу».

В июле 1944 года при форсировании реки Великой в Псковской области из противотанкового ружья уничтожил ручной пулемет противника и ручной гранатой – 2 немцев. Далее при взятии города Остров уничтожил станковый пулемет противника, обеспечив продвижение вперед стрелкового подразделения. Был награжден орденом Славы III степени.

Иван Михайлович СМИРНОВ, 1912 года рождения, на фронте – с 4 ноября 1941 года. Воевал в должности помощника моториста 21-го отдельного понтонно-мостового батальона 60-й армии.

Во время форсирования реки Днепр 22 октября 1943 года Смирнов под огнем противника работал на борту катера, обеспечивая паромную переправу. Не дал затонуть катеру, подбитому на середине реки вражеским снарядом, заделав пробоину. Награжден орденом Красной Звезды.

Воюя уже в составе 230-го стрелкового полка 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии, наш земляк за успешные действия при форсировании немецкой реки Шпрее был представлен к награждению орденом Красного Знамени, но был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Воюя уже в составе 230-го стрелкового полка 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии, наш земляк за успешные действия при форсировании немецкой реки Шпрее был представлен к награждению орденом Красного Знамени, но был награжден орденом Отечественной войны II степени.

В 1956 году, до начала хрущевской программы по укрупнению деревень в Фитилеве проживали 118 человек. Действовала дом-лавка.

В разгар брежневской программы по ликвидации неперспективных селений, в 1978 году в 32 хозяйствах проживали 78 человек. В начале ельцинских «преобразований» в 23 домах проживали 49 человек.

В 2010 году, времени путинского безразличия к судьбе деревни, в 4 хозяйствах прозябали 7 человек.

Последней жительницей в 2018 году пребывала Александрова Нина Васильевна с ухаживавшей за ней, больной, сыном.

Последней жительницей в 2018 году пребывала Александрова Нина Васильевна с ухаживавшей за ней, больной, сыном.

Сегодня осталось лишь, как напоминание о лучшем прошлом, асфальтированное шоссе до центральной усадьбы, разрезающее деревню надвое.

Сегодня осталось лишь, как напоминание о лучшем прошлом, асфальтированное шоссе до центральной усадьбы, разрезающее деревню надвое.

|

|

|

И еще один хутор на речке Красной в 28 километрах от райцентра и в 4 километрах от села Карпуниха был создан в русле аграрной реформы Столыпина по освоению новых земель. До 1935 года входил в состав Ветлужского района.

И еще один хутор на речке Красной в 28 километрах от райцентра и в 4 километрах от села Карпуниха был создан в русле аграрной реформы Столыпина по освоению новых земель. До 1935 года входил в состав Ветлужского района.

Основали его около 1910 года переселенцы из деревни Извал (Фомино) Широковской волости Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне - Шахунского района). Отсюда - название.

Основали его около 1910 года переселенцы из деревни Извал (Фомино) Широковской волости Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне - Шахунского района). Отсюда - название.

Разрастись хутор до своей ликвидации не успел. В нем значились лишь 2 хозяйства.

Во время коллективизации вошел в колхоз, созданный в деревне Богданово.

И уже в 1937 году последний житель хутора Фоминского, Громин Василий Яковлевич, перебрался на жительство в Богданово.

И уже в 1937 году последний житель хутора Фоминского, Громин Василий Яковлевич, перебрался на жительство в Богданово.

Пригородная своего рода деревня к рабочему поселку Арья на речке Шалежке в 14 километрах к востоку от райцентра и в 2 километрах от центральной усадьбы сельхозпредприятия «Арья» в составе Большеарьевской сельской администрации.

Пригородная своего рода деревня к рабочему поселку Арья на речке Шалежке в 14 километрах к востоку от райцентра и в 2 километрах от центральной усадьбы сельхозпредприятия «Арья» в составе Большеарьевской сельской администрации.

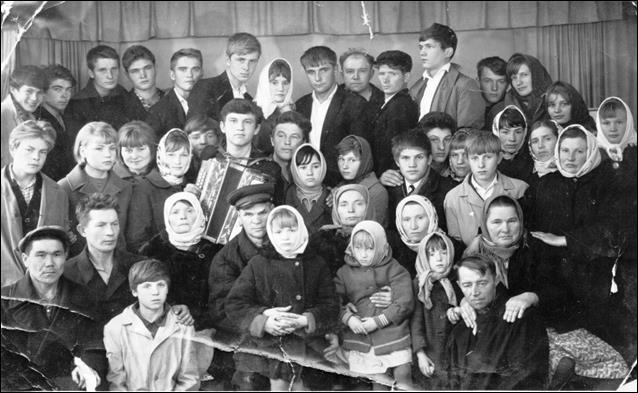

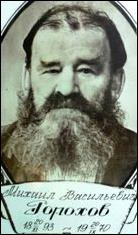

Основано Фоминское (или Фоминск) в 1925 году переселенцами из деревни Большой Арьи во главе с Гороховым Михаилом Васильевичем на месте так называемых «фоминых кулиг». Отсюда - название.

Колхоз «Скотовод» был создан в 1930 году. Первым председателем стал Баскаков Григорий Андреевич.

А вот его брат, БАСКАКОВ Андрей Андреевич (1880 или 1888 года рождения), не пожелавший вступать в колхоз, был репрессирован. 27 февраля 1940 года за некий «шпионаж» его приговорили к 5 годам концлагерей и 3 годам поражения в правах. Отбывал Баскаков заключение в Буреполомском лагере, исполняя обязанности стекольщика. Но и там 24 июля 1941 года на него было заведено новое дело по обвинению в «передаче или собирании с целью передачи экономических сведений» и «борьбе против рабочего класс», но приговорен был к удивительно малому дополнительному сроку – 6 месяцам.

К 1942 году Фоминское расширилось до 20 хозяйств, но большой деревней оно стать не успело. Этому помешала Великая Отечественная война. 12 из 16 мужиков в самом расцвете сил погибли на этой проклятой войне. В Книге памяти только, по какому-то недоразумению –

К 1942 году Фоминское расширилось до 20 хозяйств, но большой деревней оно стать не успело. Этому помешала Великая Отечественная война. 12 из 16 мужиков в самом расцвете сил погибли на этой проклятой войне. В Книге памяти только, по какому-то недоразумению –

Кузнецов Алексей Николаевич,

Кузнецов Павел Алексеевич,

Тестов Аркадий Константинович,

Тестов Сергей Терентьевич.

После войны в 60-е годы с легкой руки Хрущева началось укрупнение селений. Брежневское Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию Нечерноземной зоны РСФСР» от 20 марта 1974 года еще более ускорило этот процесс. " Преступлением против крестьянства" назвал русский писатель Василий Белов борьбу с так называемыми " неперспективными" деревнями.

После войны в 60-е годы с легкой руки Хрущева началось укрупнение селений. Брежневское Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию Нечерноземной зоны РСФСР» от 20 марта 1974 года еще более ускорило этот процесс. " Преступлением против крестьянства" назвал русский писатель Василий Белов борьбу с так называемыми " неперспективными" деревнями.

|

|

|

Чиновники всех уровней заторопили переселяться, но куда? На центральной усадьбе в Большой Арье строили в год один - два дома, средств для перевозки собственных домов колхоз практически не давал, близлежащий поселок Арья на жительство не пускал… Куда бедному крестьянину податься? И начало Фоминское мало-помалу разрушаться, захламляться, зарастать травой-лебедой.

Чиновники всех уровней заторопили переселяться, но куда? На центральной усадьбе в Большой Арье строили в год один - два дома, средств для перевозки собственных домов колхоз практически не давал, близлежащий поселок Арья на жительство не пускал… Куда бедному крестьянину податься? И начало Фоминское мало-помалу разрушаться, захламляться, зарастать травой-лебедой.

Переселенческой политике при Горбачеве был дан отбой. Палочкой-выручалочкой для потерявших работу в колхозе стал Арьевский завод ЖБИ, чьи корпуса виднеются в конце деревенской улицы. А еще с начала 80-х годов многие колхозники ради получения квартиры от АЗЖБИ начали покидать родную деревню. В 80-е же годы на окраине Фоминского работниками Арьевского завода ЖБИ был сооружен и зарыблен пруд.

Переселенческой политике при Горбачеве был дан отбой. Палочкой-выручалочкой для потерявших работу в колхозе стал Арьевский завод ЖБИ, чьи корпуса виднеются в конце деревенской улицы. А еще с начала 80-х годов многие колхозники ради получения квартиры от АЗЖБИ начали покидать родную деревню. В 80-е же годы на окраине Фоминского работниками Арьевского завода ЖБИ был сооружен и зарыблен пруд.

Но пришедший к власти Ельцин пустил сельское хозяйство на произвол судьбы. Деревни начали исчезать одна за другой. В 1978 году в 33 хозяйствах проживали 68 человек, при наследнике Ельцина - Путине в 2010 году в 14 хозяйствах оставались 29 человек.

Сегодня в Фоминском два с половиной десятка домов. Люди постоянно проживают в семи домах, двое ведут дачное хозяйство. Будущее деревни туманно…

Сегодня в Фоминском два с половиной десятка домов. Люди постоянно проживают в семи домах, двое ведут дачное хозяйство. Будущее деревни туманно…

Поселение это в 69-м квартале Тулажского лесничества в 18 километрах от Уреня и в 6 километрах к западу от деревни Тулаги официальное название имело «Лесохимзавод».

Поселение это в 69-м квартале Тулажского лесничества в 18 километрах от Уреня и в 6 километрах к западу от деревни Тулаги официальное название имело «Лесохимзавод».

Основано в конце 30-х годов ХХ века в пору создания многочисленных лесопромышленных предприятий для переработки древесины с тем, чтобы извлечь из нее как можно больше полезных веществ.

Основано в конце 30-х годов ХХ века в пору создания многочисленных лесопромышленных предприятий для переработки древесины с тем, чтобы извлечь из нее как можно больше полезных веществ.

Проживали 3 семьи работников химартели. Кроме того, на предприятии работали жители соседних селений. Но не долог был век таких лесных поселков. По мере вырубки наиболее ценных пород деревьев исчезает материал для переработки. Жители вынуждены покидать обжитые места, ища новое приложение для своих сил.

Так, около 1967 года последние жители лесохимзавода и переехали: Трефилов Юрий Иванович – в Тулагу, Патуров Алексей Михайлович – в Урень.

Так, около 1967 года последние жители лесохимзавода и переехали: Трефилов Юрий Иванович – в Тулагу, Патуров Алексей Михайлович – в Урень.

Увы, еще одна погибшая деревня на речках Шадерке и Левихе в 20 километрах к югу от райцентра и в 2 километрах от Семеновской сельской администрации.

Увы, еще одна погибшая деревня на речках Шадерке и Левихе в 20 километрах к югу от райцентра и в 2 километрах от Семеновской сельской администрации.

Основана, по одной из версий, - переселенцами-старообрядцами с Ковернинской стороны из одноименной деревни - владения князя Якова Федоровича Долгорукого (1659—1720), по другой – из деревни Шадра Семеновского уезда Нижегородской губернии. Отсюда оба названия.

Значится в данных переписи населения в 1723 году. В 1748 году в «новопоселенном починке Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии» существовали 20 хозяйств. До 1768 года Хмелево являлось владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы. Поначалу крестьяне были дворцовыми, с 1797 года – частично удельными, частично - помещичьими.

Значится в данных переписи населения в 1723 году. В 1748 году в «новопоселенном починке Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии» существовали 20 хозяйств. До 1768 года Хмелево являлось владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы. Поначалу крестьяне были дворцовыми, с 1797 года – частично удельными, частично - помещичьими.

Далее Хмелево значится в данных Генерального межевания в 1790 году (см. карту) как владение княгини Алены Алексеевны Долгорукой, вдовствующей генеральши.

В 1846 году Хмелево – совместное владение сестер Авдотьи Александровны Демидовой (938 десятин), Аграфены Александровны Дурново (843 десятин) и Марьи Александровны Глушковой (1753 десятин).

В 1870 году в 6 хозяйствах проживали 28 человек, в 1907 году 12 хозяйствах -77 человек (в составе Семеновской волости Варнавинского уезда Костромской губернии в пределах Урень-края).

В середине XIX века в деревне было домов – на пальцах одной руки, да два десятка жителей, которые древлеправославия придерживались крепко. Зафиксирован единственный случай перекрещивания из одной веры в другую и единственный же – крещения по православному обряду под сводами Семеновской церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Павел Естафьевич обращен из раскола поповского толка в официальное православие.

Крещен Тимофей (р. 1859), сын Михайла Ивановича и Анастасии Авдиевны. Упоминается еще в 60-е годы в крестных отцах некий Павел Елисеевич.

Крестьянам явно не хватало пахотной земли. В 1916 году на каждого из 87 едоков 15 хозяйств приходилось по 0, 64 га посевов. Однако с лугами для выпаса скотины дела обстояли лучше: содержались 15 лошадей (2 хозяйства безлошадных, двое держали по две лошади), 26 коров (одно хозяйство бескоровное, трое держали по две коровы, еще трое – по три и одна семья – 4 коровы), а также 98 овец и 29 свиней. Наверное, коров держали помногу еще и потому, что в деревне беспримерно много было детей – 70% от количества всех жителей: 32 мальчика и 29 девочек! А как не на молоке выкормить подрастающее поколение! Существовали промыслы – лесной и сухая перегонка древесины. Но для занятия ими в годы Первой мировой войны мужчин в Хмелеве осталось наперечет – 14 и, что странно, женщин и того меньше – 12. То есть, не в каждом доме они были. Во всех отношениях необычная деревня.

В 1931 году под раскулачивание попали 3 хозяйства (8 взрослых работников), в том числе, БАРХАТОВА Иллариона Николаевича с выселением его семьи из деревни.

Колхоз с игривым названием «Дружные ребята» создан чрезвычайно рано - в октябре 1930 года и объединил поначалу 16 хозяйств. Первым председателем стал Бархатов Фома Прокопьевич. К лету 1932 года в колхозе состояли 18 хозяйств из 20, на 88 едоков приходилось 78 га пашни и 39 га лугов, на дворе содержались 7 свиней. Об обобществлении крупного рогатого скота речи пока не шло, дабы не отпугнуть крестьян от колхоза.

Репрессированы были двое жителей Хмелева, не проживавшие, правда, уже в деревне.

БАРХАТОВ Мирон Родионович, 1914 года рождения, работавший мастером сварочных работ на электростанции в Свердловске, 17 октября 1937 года был приговорен к 10 годам концлагерей (статья УК неизвестна).

БАРХАТОВ Сергей Андреевич, 1901 года рождения, проживавший в деревне Федотово и работавший там бригадиром промколхоза, 13 декабря 1937 года за «шпионаж» и «борьбу против рабочего класса» приговорен к тем же 10 годам концлагерей. Будучи еще молодым человеком, 10 октября 1938 года умер в Вятлаге.

На Великой Отечественной войне погибли 7 человек, в Книге памяти –

Бархатов Мартьян Иванович, Груздев Иван Васильевич, Груздев Павел Алексеевич, Окунев Борис Иванович.

В 1946 году из трофейных германских агрегатов приобретен локомобиль - передвижной паровой двигатель для сельскохозяйственных нужд и выработки электричества в полевых условиях.

До начала XXI века жители Хмелева трудились в составе сельхозпредприятия «Семеновское».

В 1978 году в 27 хозяйствах проживал 81 человек, и ничто не предвещало гибели деревни. В первом путинском 2000 году в 18 хозяйствах еще проживали 28 человек и в 2010 году в 9 хозяйствах – 12 человек. Наконец, в 2020 году в Хмелеве числился 1 проживающий житель, Груздев Иван Семенович.

В 1978 году в 27 хозяйствах проживал 81 человек, и ничто не предвещало гибели деревни. В первом путинском 2000 году в 18 хозяйствах еще проживали 28 человек и в 2010 году в 9 хозяйствах – 12 человек. Наконец, в 2020 году в Хмелеве числился 1 проживающий житель, Груздев Иван Семенович.

Здесь родился БАРХАТОВВладимир Нифантьевич(р. 1958), заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (с 2011 года). Окончил Горьковский сельхозинститут (инженер-механик), Нижегородский университет имени Лобачевского (юрист). Живет в Нижнем Новгороде.

Здесь родился БАРХАТОВВладимир Нифантьевич(р. 1958), заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (с 2011 года). Окончил Горьковский сельхозинститут (инженер-механик), Нижегородский университет имени Лобачевского (юрист). Живет в Нижнем Новгороде.

Старинная деревня в 5 километрах к западу от райцентра и в 2 километрах от центральной усадьбы сельхозпредприятия имени Абрамова в Большом Терсене.

Старинная деревня в 5 километрах к западу от райцентра и в 2 километрах от центральной усадьбы сельхозпредприятия имени Абрамова в Большом Терсене.

Значится уже в данных второй переписи населения в 1723 году и в данных Генерального межевания в 1790 году (см. вырезку из карты). В 1748 году в «новопоселенном починке Устинской волости Царевосанчурского уезда Казанской губернии» существовали 20 хозяйств. существовали 20 хозяйств.

До 1768 года являлась владением Главной дворцовой канцелярии, далее – Придворной конторы. Поначалу крестьяне были дворцовыми, с 1797 года – удельными.

Названа по местоположению на «холке» (русск. – холм, возвышенность).

В старые времена главная дорога Урень-края, так называемая «Галицкая», позднее ставшая почтовым трактом Варнавино-Яранск, пролегала как раз через Холкино. Сегодня деревня оказалась в стороне от этой оживленной трассы.

Деревня находится под самым боком у Уреня, и в 80-е годы XIX века была уже немаленькой, но упорно «держала оборону» от священников Уренской православной Трехсвятительской церкви, понуждавших к переходу из древлеправославия в государственную религию, но вынуждена была сдаться. Один за другим старообрядцы-беглопоповцы начали отрекаться от корней, от веры древлеправославной Австрийского толка. В основном это были девушки перед замужеством. В метриках таких записей около десятка. Фамилии же в деревне имели всего четыре семьи.

Филипп Андреевич Сироткин, 21 года, в 1890 году женился на 20-летней Клавдии, дочери Федора Ефимовича.

Запасной рядовой Александр Сергеевич Флоров от жены Ксении Кузьминичны заимел дочь Марию (р. 1889). У него были братья Лазарь и Александр.

У третьего брата - Лаврентия Сергеевича и жены его Агрипены Васильевны в 1882 году родилась дочь Пелагея, а затем сын Павел.

Девица Федосья Авксентьевна вне брака заимела сыновей Ивана (р. 1887) и Бориса (р. 1888) от жителя села Уреня Федора Яковлевича Бухалова.

У Павла Ивановича и Матрены Апентьевны (Феопемптовны) один за одним рождались дети: Екатерина (р. 1882), Николай (р. 1885), Анна, Татьяна (р. 1888), Георгий (р. 1890). Восприемники - брат Матрены Иван Апентьевич, имевший фамилию Кузнецов, и сестра Павла – Евлампия Ивановна. Еще одна его сестра – Акилина Ивановна – имела фамилию Гулянцева.

Из перекрещенных из раскола Австрийского толка в официальное православие стоит упомянуть Елену, дочь Ивана Еремеевича, 19 лет, которая в 1882 году была присоединена к православной церкви и в 20 лет обвенчана с 28-летним запасным унтер-офицером Василием Симоновичем Корабельниковым из деревни Непряхино. Поручителем по невесте был ее брат Павел, по жениху – его брат Роман.

Из перекрещенных из раскола Австрийского толка в официальное православие стоит упомянуть Елену, дочь Ивана Еремеевича, 19 лет, которая в 1882 году была присоединена к православной церкви и в 20 лет обвенчана с 28-летним запасным унтер-офицером Василием Симоновичем Корабельниковым из деревни Непряхино. Поручителем по невесте был ее брат Павел, по жениху – его брат Роман.

Среди «породненных» с Холкиным через сватовство селений - Веденино, Непряхино, Шамино, Шерстниха и Урень.

Пройдут годы, и наибольшее распространение в деревне получит фамилия Кукушкиных.

Зимний деревенский праздник – своз – устраивался в Холкине в Николу Зимнего (19 декабря).

В 1870 году в 24 хозяйствах проживали 149 человек, в 1907 году в 48 хозяйствах - 249 человек (в составе Уренской волости Варнавинского уезда Костромской губернии).

В 5 километрах от Холкина стояла так называемая «перевозная» водяная мельница, при которой в 1897 году проживали 2 семьи с 9 жителями

Накануне Первой мировой войны 1914 года открылась земская школа (учительница - Зеленина Екатерина Александровна).

Количество погибших на этой войне не установлено. Известно лишь, что после ранения на излечении в госпитале в Москве находился Малышев Яков Сергеевич.

Хозяйственное состояние жителей было довольно средним, но при наличии большого числа бедных семейств. В 1916 году на каждого из 245 едоков приходилось по 0, 81 га посевов, содержалось 48 лошадей (16 хозяйств безлошадных – что довольно много, в 3 держали по две лошади), 97 коров (4 бескоровных, сразу в 23 хозяйствах держали по две коровы, в 4 – по три и в 2 – по четыре), 312 овец, 59 свиней. Занимались лесным промыслом. Имелся пруд.

Бедность одних, скорее всего, была обусловлена нехваткой мужских рабочих рук. Первая мировая война сократила их количество до 43-х на 55 хозяйств. Женщин было 64. И весьма много было подрастающего поколения: 54 мальчика и 84 девочки. А бедность, как известно, во все времена удел как раз многодетных семей, когда дети бывают еще малыми.

Бедность одних, скорее всего, была обусловлена нехваткой мужских рабочих рук. Первая мировая война сократила их количество до 43-х на 55 хозяйств. Женщин было 64. И весьма много было подрастающего поколения: 54 мальчика и 84 девочки. А бедность, как известно, во все времена удел как раз многодетных семей, когда дети бывают еще малыми.

Во время Уренского крестьянского мятежа 1918 года Холкино оказалось в эпицентре событий. Через него проследовал разведотряд красных из уездного Варнавина, надеясь одним ударом разбить повстанцев. Но был остановлен цепями мятежников, зарывшихся по берегам реки Морквы в две линии окопов. Уренцы одержали здесь небольшую, но вдохновляющую победу, оттеснив с холкинских позиций варнавинский разведотряд, захватив у них пушку, правда, без затвора, делавшего ее бесполезной. Однако после бомбежки, случившейся через несколько дней, авангардный отряд западной группировки войск Филатова занял деревню Холкино без боя.

В мятеже на стороне красных погиб Фролов Василий.

В 1929 году раскулачено 4 холкинских хозяйства (10 работников), но имена их также неизвестны.

А вот имена первых председателей колхоза «Красный сормович», созданного в сентябре 1930 года, объединившего поначалу 12 хозяйств, разумеется, доподлинно известны: Кукушкин Яков Иванович и Соловьев Иван. К лету 1932 года в колхозе состояли уже 47 хозяйств из 70.

С репрессированными тоже не все так просто. Много остается неясностей. На начальном этапе, пока маховик репрессий не набрал оборотов, к их жертвам чекисты отнеслись более милостиво, нежели в 1937 году.

Так, Григорий Иванович КОКИН, 1891 года рождения, прибывший в Холкино из деревни Дунилово Ивановской области и занимавшийся кустарной выработкой мерлушки (шкурка ягнёнка грубошерстной породы овец), 1 апреля 1932 года был арестован по обвинению в «борьбе против рабочего класса» и «сопротивлении власти», но после 3 месяцев заключения дело против него было прекращено, и 5 июля Кокин был освобожден.

Несколько позднее, 9 марта 1934 года, был арестовануроженец Холкина, священник старообрядческой церкви в Большом Разречье Тонкинского района РЕУНОВ Николай Иванович, 1897 года рождения. Предъявив обвинение в «борьбе против рабочего класса», судебная тройка приговорила его к 5 годам концлагерей. В 1937 году Реунова наверняка бы расстреляли.

А вот в 1943 году с СИРОТКИНЫМ Николаем Михайловичем, 1903 года рождения, церемониться не стали. По неизвестной причине приговорили к 15 годам концлагерей. Выжить с таким сроком тогда вряд ли представлялось возможным.

Любопытны результаты анкетирования учащихся Холкинской школы в 1940 году. Им задали вопрос» «кем ты хочешь быть? » 5 учеников ответили - танкистом, 5 – педагогами, 3 – летчиками, 3 – капитанами пароходов, 2 – шоферами, 2 – завмагами, по одному – агрономом, врачом, бригадиром. Даже здесь чувствуется приближение войны.

Любопытны результаты анкетирования учащихся Холкинской школы в 1940 году. Им задали вопрос» «кем ты хочешь быть? » 5 учеников ответили - танкистом, 5 – педагогами, 3 – летчиками, 3 – капитанами пароходов, 2 – шоферами, 2 – завмагами, по одному – агрономом, врачом, бригадиром. Даже здесь чувствуется приближение войны.

В 1942 году в Холкине значились 65 хозяйств (см. вырезку из карты).

В Книге памяти погибших на Великой Отечественной войне - Абаимов Федор Михайлович, Белянин Иван Антонович, Белянин Федор Илларионович, Вершинин Василий Гаврилович, Круглов Федор Иванович, Кукушкин Григорий Корнилович, Кукушкин Иван Иванович, Кукушкин Иван Капитонович, Кукушкин Леонтий Каржилович, Кукушкин Павел Дмитриевич, Леднев Иван Васильевич, Лубков Артемий Кондратьевич, Малышев Арсентий Яковлевич, Мухин Сергей Васильевич, Нагорный Михаил Алексеевич, Носов Николай Федорович, Сироткин Николай Михайлович, Смирнов Аркадий Яковлевич, Соловьев Николай Васильевич, Стальцов Василий Арсентьевич, Стальцов Иван Саввинович, Тумаков Василий Галактионович, Тумаков Федор Михайлович, Фролов Иван Сидорович, Шаманин Сергей Петрович, Шариков Борис Алексеевич) 1 был в плену.

В деревне проживали 2 семьи эвакуированных.

Два фронтовика удостоены боевых наград.

Иван Михайлович КРАСОТКИН, 1924 года рождения, на фронт призван 8 августа 1942 года. Боевую службу начинал нести в звании сержанта в 216-м стрелковом полку 76-й стрелковой дивизии в должности командира машины отдельной роты химзащиты.

В сентябре 1943 года, доставляя важное донесение через вражеское оцепление, уничтожил 9 немецких солдат. Был награжден медалью «За отвагу».

2 мая 1945 года Иван Михайлович, обороняя штаб дивизии в немецком городе Штакен, отбил две атаки противника, убив 9 немецких солдат и огнем из автомата подбив автомашину. 3 мая принял бой против группы фашистов, был ранен, но сумел захватить в плен одного немецкого офицера. Был представлен к ордену Красного Знамени, но был награжден орденом Красной Звезды.

Михаил Петрович ФРОЛОВ родился в 1925 году. На фронте – с января 1943 года. Воевал в 53-м гвардейском стрелковом полку 18-й гвардейской стрелковой дивизии.

В июле 1944 года гвардии сержант Орлов в бою при форсировании реки Неман огнем из противотанкового оружия уничтожил станковый пулемет и 7 солдат противника. Был награжден медалью «За отвагу».

В 1945 году Фролов уже в звании старшины воюет в 79-м гвардейском стрелковом полку 26-й гвардейской стрелковой дивизии командиром пулеметного расчета. 6 апреля огнем своего пулемета подавил 2 пулеметные точки и еще один в подвале дома на окраине города Кенигсберг - бросками гранат, уничтожив при этом 7 немецких солдат. Награжден орденом Славы III степени.

|

|

|