|

Культуральное исследование на анаэробы

|

|

|

|

Культуральное исследование предполагает выращивание микроорганизмов из клинического образца. Облигатные анаэробы погибают примерно за 10 минут экспозиции атмосферного воздуха. Факультативные – растут как в присутствии, так и в отсутствие кислорода. Получение образца для выращивания анаэробов требует приемов, обеспечивающих сохранение анаэробиоза в образце. Критичным является асептичность методики получения образца. Некоторые образцы всегда исследуются на анаэробы: абсцессы, укушенные раны, кровь, ликвор и экссудаты, глубокие раны и некротические ткани. Если есть возможность получить материал с помощью пункции, его следует доставить в шприце, вытеснив воздух и закрыв отверстие специальной пробкой. Мазки не подходят для посевов, так как могут быть контаминированы другими бактериями, в том числе аэробными. Доставка материала на обычном тампоне малоэффективна. Материал лучше доставлять в специальной среде, либо забирать его тампоном, импрегнированным 10% раствором гемоглобина. Вместо гемоглобина можно использовать лизированную донорскую кровь (10% лизированной крови, 10% глицерина, 80% изотонического солевого раствора). Если материал невозможно сразу транспортировать, то хранить его нужно при 15°С, чтобы поддержать жизнеспособность и предупредить от прорастания аэробной флорой. Из материала готовят мазки для окраски по Граму. Посев материала производят на плотные и жидкие питательные среды, в которые внесены соответствующие добавки, указанные при изложении о бактероидах. Плотные среды содержат лизированную кровь. Посевы инкубируют не менее 2 сут в анаэробных условиях при 37 °С, однако иногда их приходится инкубировать до 10—12 дней из-за медленного роста бактероидов.

|

|

|

Таким образом, для посева подходят:

· кровь

· желчь

· костный мозг

· ликвор

· аспират легких

· тканевая биопсия обычно стерильной ткани (образец размером не менее 1*1*1 см

· жидкость обычно стерильной полости (типа сустава; слой жидкости в емкости не менее 1 см)

· одонтогенные абсцессы

· внутрибрюшные или тазовые абсцессы

· ножевые, огнестрельные и хирургические раны

· тяжелые ожоги

Образцы, которые не подходят для культивирования:

· Откашливаемая мокрота / глоточная слизь

· Ректальный мазок

· Мазок из носоглотки и ротоглотки

· Мазок из уретры

· Выпущенная моча

Абсцессы и жидкости следует аспирировать стерильным шприцем, который плотно закрывается (либо пробкой, либо путем сгибания иглы). Тканевые образцы следует помещать в безгазовые пакеты и запечатывать, либо во флаконы с бескислородной средой. Следует доставить образец в лабораторию в течение максимум 2 часов.

Культивирование выполняется в бескислородной среде при 35°C минимум в течение 48 часов перед оценкой. Окраска по Граму выполняется непосредственно в момент забора образца и после культивирования.

Посевы просматривают с помощью лупы с увеличением в 6—8 раз или стереоскопического микроскопа. Затем описывают морфологию каждого вида колоний, пересевают их на две чашки, одна из которых помещается в аэробные, другая — в анаэробные условия. Первичные посевы просматриваются на способность к люминесценции: многие виды анаэробов в ультрафиолетовых лучах начинают светиться. Далее идентификацию выделенных чистых культур проводят также, как и на аэробы: изучают культуральные, тинкториальные (окраска по Граму) и морфологические свойства. Исследуют ферментативную активность: засевают культуры на пестрый ряд, который отличается специальным составом сред и тем, что посевы помещаются в анаэробные условия, например в анаэростат. К сожалению, унифицированных питательных сред для выделения и идентификации анаэробов наша промышленность почти не выпускает, что затрудняет проведение и без того сложных исследований в клинических микробиологических лабораториях. Для идентификации грамотрицательных анаэробов (бактероидов, фузобактерий) до уровня рода применяют специальные, так называемые анаэробные диски, пропитанные антибиотиками или красителями — бриллиантовая зелень, метиленовый синий и др. Метод достаточно прост, доступен, а в комплексе с биохимическим рядом помогает при видовой идентификации. Вследствие недостаточной изученности антигенных свойств анаэробных бактерий стандартных наборов диагностических сывороток для их идентификации в широкой практике не существует. Перспективным представляется получение моноклональных антител против отдельных видов анаэробов.

|

|

|

Грам-отрицательные анаэробы выделяются при следующих инфекциях:

· Bacteroides (наиболее часто выделяемые анаэробы: внутриабдоминальные инфекции, ректальные абсцессы, инфекции мягких тканей, инфекции печени)

· Fusobacterium (абсцессы, раневые инфекции, легочные и внутричерепные инфекции)

· Porphyromonas (аспирационная пневмония, периодонтит)

· Prevotella (внутриабдоминальные инфекции, инфекции мягких тканей)

Грам-положительные анаэробы выделяются при следующих инфекциях:

· Actinomyces (инфекции головы, шеи и таза; аспирационная пневмония)

· Bifidobacterium (инфекции уха, внутриабдоминальные инфекции)

· Clostridium (газовая гангрена, пищевые отравления, столбняк, псевдомембранозный колит)

· Peptostreptococcus (оральные, респираторные и внутриабдоминальные инфекции)

· Propionibacterium (инфекции шунтовshunt infections)

Так как выделение анаэробов сложно, часто целью является частичное подтверждение инфекции.

Современная клиническая медицина предъявляет все возрастающие требования к комплексу лабораторных исследований, применяемых для диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний. Ввиду сложности бактериологических методик выделения и идентификации анаэробов, отсутствия коммерческих, специальных, питательных сред и надежной анаэробной техники, исследования на анаэробы в обычных клинических лабораториях страны недостаточно точны. Между тем, для выбора адекватных антибактериальных агентов и эффективного лечения гнойных инфекций, требуется быстрое определение возбудителя и его надежная идентификация. Наряду с трудоемкой, длительной и сложной бактериологической диагностикой, существуют нетрадиционные приемы экспресс-диагностики анаэробов. В стадии изучения находятся иммунофлуоресцентный, иммунопероксидазный, радиоиммунный метод и метод встречного электрофореза.

|

|

|

Ведущим методом экспресс-диагностики анаэробной инфекции, который применяетсяв крупных учреждениях, является метод газовой хроматографии (ГЖХ-анализ).

Основными преимуществами метода являются:

-быстрота выполнения исследования (30-40 мин);

-высокая информативность (ориентировочная идентификация возбудителя по спектру до рода и вида);

-высокая чувствительность (10--6 г/л);

-возможность проведения исследования биологических жидкостей организма при труднодоступной локализации патологического очага;

-возможность контроля эффективности лечения

Клиническое значение определения чувствительности анаэробных микроорганизмов к антимикробным препаратам

Рост устойчивости многих анаэробных бактерий к антимикробным агентам ставит вопрос - насколько и когда оправдано определение чувствительности к антибиотикам. Ясно, что начальная терапия анаэробной и смешанной инфекции должна быть эмпирической. Она основана на специфической природе инфекций и определенном спектре бактериальной микрофлоры при данной инфекции. Патофизиологическое состояние и предыдущее применение антимикробных препаратов, которые могли модифицировать нормальную микрофлору и микрофлору очага, необходимо принимать в расчет, так же, как и результаты окраски по Граму. Следующим шагом должна быть ранняя идентификация доминантной микрофлоры. Информация о спектре видовой антибактериальной чувствительности доминантной микрофлоры. Информация о спектре видовой антибактериальной чувствительности доминантной микрофлоры позволит оценить адекватность первоначально выбранной схемы лечения. В лечении, если течение инфекции неблагоприятное, необходимо использовать определение чувствительности чистой культуры к антибиотикам. В 1988 году специальная рабочая группа по анаэробам рассмотрела рекомендации и показания для определения антибиотикочувствительности анаэробов.

|

|

|

Определение чувствительности анаэробов рекомендуется в случаях: а) необходимости установления изменений в чувствительности анаэробов к определенным препаратам; б) необходимости определения спектра активности новых препаратов; в) в случаях обеспечения бактериологического мониторинга отдельного больного. Кроме того, определенные клинические ситуации также могут диктовать необходимость его выполнения: 1) в случае неудачно выбранного первоначального антимикробного режима и персистенции инфекции; 2) когда выбор эффективного антимикробного препарата играет ключевую роль в исходе болезни;.3) когда выбор препарата в данном конкретном случае затруднителен.

Следует учитывать, что исходя из клинической точки зрения имеются и другие моменты:

а) повышение устойчивости анаэробных бактерий к антимикробным препаратам является большой клинической проблемой;

б) у клиницистов имеются разногласия по поводу клинической эффективности некоторых препаратов в отношении анаэробной инфекции;

в) имеются расхождения результатов чувствительности микроорганизмов к препаратам in vitro и их эффективностью in vivo;

r) интерпретация результатов, приемлемая для аэробов, может быть не всегда применима к анаэробам.

Столбняк.

Этиология, патогенез. Возбудитель столбняка относится к роду Clostridium (Cl. tetani) и включает более 90 видов бактерий, которые широко распространены в природе (почве, воде, пищевых продуктах, кишечнике человека и животных, т.д.) Cl. tetani – спорообразующий грамположительный строгий анаэроб. Споры столбнячной палочки высоко устойчивы к внешним факторам. При обычном кипячении они погибают только через 30-60 мин., в сухом состоянии споры переносят нагревание до 115оС на протяжении 20 мин., в текучем паре сохраняют жизнеспособность 25 мин., в 1% растворе формалина – через 6 часов.

Споры Cl. tetani

Споры и вегетативная форма Cl. tetani

При переходе спор Cl. tetani в вегетативную форму и их размножении микроорганизмы выделяют два вида экзотоксинов:

- тетаноспазмин (нейротоксин), действующий на нервные клетки и вызывающий характерный для столбняка клинический синдром;

- тетанолизин, вызывающий гемолиз эритроцитов.

|

|

|

|

|

|

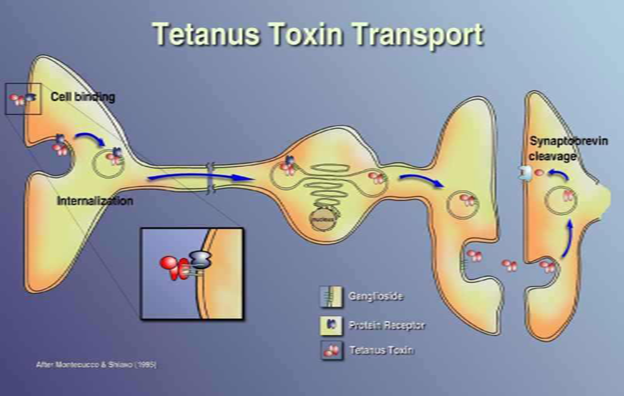

Транспорт тетанотоксинов

Каких-либо специфических изменений в ране столбнячная палочка не вызывает. Клиника заболевания обусловлена действием тетаноспазмина. Последний через кровь, а также переходя по осевым цилиндрам двигательных нервов, поступает к двигательным клеткам передних рогов спинного мозга, в продолговатый мозг, ретикулярную формацию. Токсин снимает тормозное влияние со вставочных нейронов полисинаптических дуг на мотонейроны. Вследствие этого с мотонейронов на мышцы постоянно поступают импульсы возбуждения, возникающие как спонтанно, так и под влиянием неспецифических раздражителей (свет, шум и т.д.). Мышцы приходят в состояние ригидности, усиливающейся периодически общими клоническими судорогами. Нарушению нервной регуляции и, возникающим в связи с этим судорогам, принадлежит ведущая роль в патогенезе столбняка.

Кроме того, при столбняке имеет место интоксикация центров продолговатого мозга, приводящая к депрессии дыхания, гипотензии, расстройствам сердечной деятельности и гипертермии. Таким образом, при столбняке первичные расстройства внешнего дыхания на почве судорог, ларинго- и бронхоспазма, нарушения проходимости дыхательных путей вследствие затруднѐнной эвакуации мокроты и слизи усугубляются расстройства дыхания центрального характера. Всѐ это приводит к глубокой гипоксии, биохимическим сдвигам в организме и прежде всего – к ацидозу.

Клиническая картина. Инкубационный период при столбняке колеблется от 1 до 60 дней. Наиболее часто симптомы столбняка появляются через 7-10 дней после ранения.

Клинически столбняк может проявляться в виде местной (локальной) и общей форм, этиологические факторы и патогенетические элементы которых одинаковы.

Местный столбняк встречается редко. Его признаки: сокращения мышц конечности во время перевязок. Повторный приступ судорог можно вызвать поколачиванием по мышцам поражѐнной конечности. Заболевание проявляется в повторных приступах тонических и клонических судорог только в поражѐнной части тела. Прогноз благоприятный.

Общий столбняк – наиболее часто встречаемая форма. В клинической картине общего нисходящего столбняка выделено 4 периода: инкубационный, начальный, период разгара, период выздоровления.

Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает заболевание! Предвестниками заболевания являются головная боль, боли в раненой конечности, повышенная реакция на свет, шум, перевязки, транспортировку и т.д.

Начальный период. Первый признак столбняка – сокращение (тризм) жевательных мышц. Раненый говорит сквозь зубы, не может жевать. Пальпаторно определяются напряжѐнные передние края жевательных мышц. Почти одновременно с тризмом возникают тянущие боли и мышечная ригидность шеи, затылка, спины, поясничной области. К ранним симптомам столбняка относятся расстройства глотания и боли в горле при глотании. Вскоре появляются судороги, а затем разлитое напряжение мимических мышц лица, которое придаѐт лицу либо выражение страдальческой гримасы, либо выражение сардонической улыбки. Начальный период часто сопровождается повышением температуры тела и потливости.

Период разгара. Характеризуется распространенным тоническим сокращением длинных разгибателей спины (опистотонус), всех мышечных групп туловища (грудной клетки, живота) и мышц конечностей. В тяжѐлых случаях тело человека изгибается, как дуга. Судороги мышц конечностей всегда резко болезненны, бывают настолько сильны и длительны, что могут приводить к разрывам мышц, переломам костей и вывихам в суставах. Тонические судороги могут сменяться судорогами клонического типа, напоминающими эпилептический припадок вплоть до прикусывания языка. Одновременно прогрессируют симптомы стволовой интоксикации: общая гипертермия, гипергидроз кожи, тахикардия, сосудистая гипотония. С учащением клонико-тонических судорог состояние пациента становится критическим. Присоединяющийся фаринго-ларингоспазм, спазм дыхательной мускулатуры (в том числе и диафрагмы) могут вызвать остановку дыхания. В период криза пациент может погибнуть от асфиксии. Сознание остаѐтся ясным до самой смерти.

Классическое изображение опистотонуса

Период выздоровления. В случаях с благоприятным исходом период разгара удерживается до конца 2, начала 3 недели, а затем начинается период выздоровления. Сила судорог уменьшается, они становятся реже, нормализуется температура тела, уменьшается тризм, улучшается глотание. Исчезновение тонического напряжения мышц, как и появление его, происходит сверху вниз. Первым исчезают клонические судороги, затем гипертонус поперечно-полосатых мышц. Выписка из стационара после перенесенного тяжелого столбняка возможна не ранее 5-6 недели от момента заболевания, когда полностью исчезнет ригидность мышц спины, затылка, брюшного пресса, скованность и замедленность движений.

Клиницистами отмечено, что клиника столбняка не всегда однозначна. В зависимости от тяжести течения Цыбуляк Г.Н. (1971) выделяет 4 степени столбняка:

І степень – легкая форма. Инкубационный период 3 недели. Мышечное напряжение слабое. Клонические судороги редкие либо отсутствуют. Заболевание продолжается 10-12 дней. Прогноз благоприятный.

ІІ степень – столбняк средней степени тяжести. Инкубационный период более 2 недель. Все клинические признаки столбняка выражены умеренно. Заболевание продолжается до 2 недель. Редкие смертельные исходы являются следствием различных осложнений на почве возрастных изменений.

ІІІ степень – тяжелая форма. Инкубационный период 9-15 дней. Развернутая клиника столбняка проявляется на 4-5 день с момента появления первых признаков. Состояние тяжелое. Возможны апнотические кризы. Выражены симптомы стволовой интоксикации. Часты смертельные исходы.

IV степень – крайне тяжелая степень. Инкубационный период 8-9 дней. Общее состояние крайне тяжелое. Температура тела 40-41оС, пульс 140-160 ударов в минуту. Летальные исходы связаны с асфиксическими кризами и осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

Лечение. Лечение относится к специализированному виду медицинской помощи и проводится в реанимационных отделениях. В лечении пациентов со столбняком принимают участие хирурги, анестезиологи, терапевты, специально подготовленный средний и младший медицинский персонал.

В основе лечения столбняка лежат:

- противосудорожная терапия;

- ликвидация апноэтических кризов и их последствий в виде асфиксии;

- предупреждение гипоскических нарушений мозга, сердца, печени и почек;

- оксигенобаротерапия;

- предупреждение и лечение легочных осложнений;

- поддержание функции сердечнососудистой системы;

- борьба с гипертермией;

- нейтрализация циркулирующего в крови тетанотоксина противостолбнячной сывороткой;

- дезинтоксикационная терапия;

- коррекция биохимических нарушений крови;

- обеспечение полноценного питания;

- тщательный уход и непрерывное наблюдение.

Сывороточная терапия проводится с помощью ПСС и анатоксина. ПСС применяют в течение 2 дней по 100 000 МЕ в день (по 50 000 МЕ внутримышечно и внутривенно) по Безредка. Перед внутривенным вливанием сыворотку разводят в 10 раз в физиологическом растворе натрия хлорида. Анатоксин по 0,5 мл вводят трижды внутримышечно с интервалом в 5 дней. Взамен ПСС можно применять гомологичный противостолбнячный γ-глобулин в соответствующей дозировке.

Исходы. Летальность при столбняке на фоне массовой иммунизации значительно снизилась, но всѐ ещѐ остаѐтся достаточно высокой: в лучших специализированных центрах – 50-70% (Шапошников Ю.Г., 1982). К сожалению, полное выздоровление после столбняка бывает редко – в 3,6% случаев (Цыбуляк Г.Н.). У многих перенесших столбняк остаются изменения со стороны центральной и периферической нервной систем, органов дыхания, сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Профилактика. Основным методом профилактики заболевания являются профилактические прививки, которые проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Полный курс профилактических прививок против столбняка для взрослых состоит из двух профилактических прививок АС или АДС-М по 0,5 мл каждая с интервалом 1–1,5 месяца и ревакцинации через 9–12 месяцев в той же дозе. По сокращенной схеме полный курс профилактических прививок против столбняка включает однократную вакцинацию с использованием АС в удвоенной дозе (1 мл) и ревакцинацию через 9–12 месяцев дозой 0,5 мл АС или АДС-М.

Профилактика столбняка по эпидемическим показаниям проводится в организациях здравоохранения пациенту в течение суток после обращения за медицинской помощью в случаях:

• травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;

• обморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степени;

• проникающих повреждений желудочно-кишечного тракта;

• проведения оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте;

• абортов и родов вне организаций здравоохранения;

• гангрены и некроза тканей;

• укусов животных.

Схема выбора вида профилактики столбняка, проводимой по эпидемическим показаниям, определяется в соответствии с классификацией ран на инфицированные и неинфицированные и тактикой профилактики столбняка в зависимости от прививочного анамнеза и характера раны.

Выбор вида профилактики столбняка, проводимой по эпидемическим показаниям, у новорожденных в случае родов вне организации здравоохранения и у детей в возрасте до 5 месяцев, не получивших плановые профилактические прививки против столбняка, осуществляется в зависимости от прививочного статуса матери. Если мать имеет полный курс профилактических прививок против столбняка и с момента последней профилактической прививки прошло не более 5 лет, то ребенку не проводится профилактика столбняка. Ребенку проводится пассивная профилактика столбняка с введением 250 МЕ ПЧСИ, если:

• мать имеет неполный курс профилактических прививок против столбняка;

• мать имеет полный курс профилактических прививок против столбняка, но с момента последней профилактической прививки прошло 5 лет и более;

• прививочный анамнез матери выяснить не удалось.

Все лица, получившие активно-пассивную профилактику столбняка, для завершения курса иммунизации через 9–12 месяцев должны получить профилактическую прививку с использованием 0,5 мл АС (АДС-М).

При неизвестном прививочном статусе пациента выбор вида профилактики столбняка, проводимой по эпидемическим показаниям, можно определить на основании результатов определения титров столбнячного антитоксина в сыворотке крови пациента.

До начала проведения первичной хирургической обработки раны медицинский работник у пациента берет из пальца кровь в объеме 0,5 мл и направляет ее для определения титров столбнячного антитоксина в бактериологическую лабораторию организации здравоохранения.

Показанием к проведению полного объема активно-пассивной профилактики столбняка является отсутствие в сыворотке крови пациента столбнячного антитоксина или его наличие в титре менее 1:20 (менее 0,01 МЕ/мл).

Пациентам, в сыворотке крови которых содержание столбнячного антитоксина в реакции пассивной гемагглютинации выявлено в титрах 1:20, 1:40, 1:80 (0,01–0,1 МЕ/мл), вводится АС в дозе 0,5 мл.

Титр столбнячного антитоксина в сыворотке крови пациента 1:160 и более (0,1 МЕ/мл и выше) свидетельствует о достаточной защищенности и не требует проведения экстренной профилактики столбняка.

Госпитализация пациентов с заболеванием столбняком и лиц с подозрением на это заболевание осуществляется в инфекционные отделения больничных организаций либо больничные организации инфекционного профиля.

Медицинский работник, направляющий пациента с заболеванием столбняком или с подозрением на это заболевание на госпитализацию, указывает в направлении на госпитализацию сведения о пациенте, симптомах заболевания, проведенном лечении, наличии травм, выполненных профилактических прививках.

Разобщение лиц, находящихся в контакте с лицом с заболеванием столбняком, и дезинфекционные мероприятия в очаге инфекции не проводятся.

Разделение ран на инфицированные и неинфицированные.

| Клинические признаки | Инфицированная рана* | Неинфицированная рана |

| Время с момента получения раны | Более 6 часов | Менее 6 часов |

| Конфигурация раны | Колотая, ссадина, разрыв | «Линейные» раны (узкие, длинные с ровными краями) |

| Глубина раны | Более 1 см | До 1 см |

| Механизм нанесения раны | Огнестрельная, прокол, сдавление, ожог, отморожение | Острыми предметами (нож, стекло и др.) |

| Нежизнеспособные ткани | Присутствуют | Отсутствуют |

| Контаминация (почва, ткань, заноза и др.) | Присутствует | Отсутствует |

*К инфицированным ранам также относятся пупочная рана при родах вне организации здравоохранения, аборт вне организации здравоохранения, проникающие ранения кишечника, абсцессы, некрозы, укусы животных.

|

|

|