|

Инженерная обстановка при катастрофическом затоплении от разрушений гидротехнических сооружений

|

|

|

|

К основным гидротехническим сооружениям, разрушение которых приводит к гидродинамическим авариям, относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы). Катастрофическое затопление, являющееся следствием гидродинамической аварии, заключается в стремительном затоплении местности волной прорыва. Масштабы последствий гидродинамических аварий зависят от параметров и технического состояния гидроузла, характера и степени разрушения плотины, объемов запасов воды в водохранилище, характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа местности, сезона и времени суток происшествия и многих других факторов.

Основными поражающими факторами катастрофического затопления являются: волна прорыва (высота волны, скорость движения) и длительность затопления.

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте устремляющегося в пролом потока воды, имеющая, как правило, значительную высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой.

Волна прорыва, с гидравлической точки зрения, является волной перемещения, которая, в отличие от ветровых волн, возникающих на поверхностях больших водоемов, обладает способностью переносить в направлении своего движения значительные массы воды. Поэтому волну прорыва следует рассматривать как определенную массу воды, движущуюся вниз по реке и непрерывно изменяющую свою форму, размеры и скорость.

Схематично продольный разрез такой сформировавшейся волны показан на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схематический продольный разрез волны прорыва:

h – бытовой уровень воды в реке;  – высота волны; Н – высота потока

– высота волны; Н – высота потока

Начало волны называется фронтом волны, который, перемещаясь с большой скоростью, выдвигается вперед. Фронт волны может быть очень крутым, при перемещении больших волн на участках, близких к разрушенному гидроузлу, и относительно пологим на больших удалениях от гидроузла.

|

|

|

Зона наибольшей высоты волны называется гребнем волны, который движется, как правило, медленнее, чем ее фронт. Еще медленнее движется конец волны – хвост волны. Вследствие различия скоростей этих трех характерных точек волна постепенно растягивается по длине реки, соответственно уменьшая свою высоту и увеличивая длительность прохождения. При этом, в зависимости от высоты волны и уклонов реки на различных участках, а также неодинаковой формы и шероховатости русла и поймы, может наблюдаться некоторое временное ускорение движения гребня, с "перекашиванием" волны, т.е. с относительным укорочением зоны подъема по сравнению с зоной спада.

Так как волна прорыва является основным поражающим фактором при разрушении гидротехнического сооружения, то для определения инженерной обстановки необходимо определить ее параметры: высоту волны – ( ), глубину потока – (Н), скорость движения и время добегания различных характерных точек волны (фронта, гребня, хвоста) до расчетных створов, расположенных на реке ниже гидроузла (V фр, V гр, V хв и t фр, t гр, t хв), а также длительности прохождения волны через указанные створы – (Т), равной сумме времени подъема уровней – (Т под) и времени спада – (Т сп) или разницы между (t хв и t гр).

), глубину потока – (Н), скорость движения и время добегания различных характерных точек волны (фронта, гребня, хвоста) до расчетных створов, расположенных на реке ниже гидроузла (V фр, V гр, V хв и t фр, t гр, t хв), а также длительности прохождения волны через указанные створы – (Т), равной сумме времени подъема уровней – (Т под) и времени спада – (Т сп) или разницы между (t хв и t гр).

Исходными данными для расчетов параметров волны прорыва являются:

– объем водохранилища – W в :

| (1.60) |

где Н в – глубина водохранилища у плотины, м;

S в – площадь зеркала водохранилища (площадь затопления),  ;

;

– ширина водохранилища перед плотиной – Bw, м;

– глубина водохранилища перед плотиной – Н в, м;

– глубина реки ниже плотины –  , м;

, м;

|

|

|

– отметка уровня воды водохранилища перед плотиной – Ув, м;

– отметка уровня воды в реке ниже плотины – Ур, м;

– уклон дна реки – i:

| (1.61) |

где W – объем водохранилища;

– глубина реки ниже плотины;

– глубина реки ниже плотины;

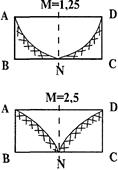

М – параметр, характеризующий форму поперечного сечения реки, который принимается по рис. 1.2;

В ср – средняя ширина реки на высоте  ;

;

– ширина бреши – Вi; м;

– коэффициент шероховатости реки h, который принимается по таблице 1.2.

Рис. 1.2. Форма поперечного сечения русла реки

Таблица 1.2

|

|

|