|

Расчет основных параметров лавин

|

|

|

|

Основными параметрами при планировании и выполнении работ по ликвидации схода лавин, являются: количество и площадь лавинных очагов; сроки начала и окончания лавиноопасного периода; объем лавин; скорость движения; дальность выброса и сила удара; высота лавинного потока.

Количество и площадь лавинных очагов могут быть определены по топографической карте (масштаб 1:25000... 1:50000), по рельефу местности или на основе данных разведки и ближайших метеостанций.

Сроки начала и окончания лавиноопасного периода определяют по периоду залегания устойчивого снежного покрова (по данным метеостанций) с учетом вертикального градиента, составляющего примерно 6...7 дней на 200–250 м высоты.

Степень устойчивости снежных масс оценивают показателем  , где

, где  – предельное сопротивление сдвигу в плоскости возможного скольжения,

– предельное сопротивление сдвигу в плоскости возможного скольжения,  – касательное напряжение в этой плоскости от собственного веса снега. Возникновение лавин возможно при

– касательное напряжение в этой плоскости от собственного веса снега. Возникновение лавин возможно при  < 4, а при

< 4, а при  < 1 – неизбежно. Объем лавин рассчитывается по формулам:

< 1 – неизбежно. Объем лавин рассчитывается по формулам:

, ,

| (1.89) |

где S – лавиноактивная площадь;

h cp, h max – средняя и максимальная высота снежного покрова в очаге (по многолетним данным);

k  0,5 – эмпирический коэффициент.

0,5 – эмпирический коэффициент.

Скорость лавины определяется по формуле:

| (1.90) |

а динамическое давление на поверхность препятствия, расположенного перпендикулярно направлению движения лавины, равно:

, ,

| (1.91) |

где r – плотность лавинного снега, кг/  , принимаемая равной 300 кг/

, принимаемая равной 300 кг/  для лавины из свежевыпавшего снега, 400 кг/

для лавины из свежевыпавшего снега, 400 кг/  для лавины из старого снега, 500 кг/

для лавины из старого снега, 500 кг/  для лавины из мокрого снега;

для лавины из мокрого снега;

g – ускорение свободного падения, м/  ;

;

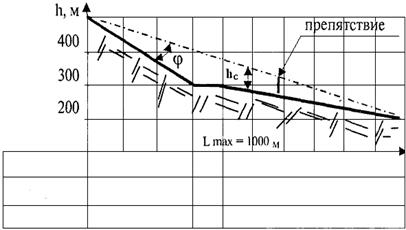

– высота лавинного снега перед препятствием, которая определяется путем построения поперечного разреза лавинного очага по траектории движения лавины (рис. 1.6).

– высота лавинного снега перед препятствием, которая определяется путем построения поперечного разреза лавинного очага по траектории движения лавины (рис. 1.6).

|

|

|

|

Рис. 1.6. Схема определения высоты лавинного снега перед препятствием

Суммарная нагрузка на препятствие типа столбов при их обтекании лавиной определяют по формуле

, ,

| (1.92) |

где S – площадь проекции обтекаемого препятствия на плоскость, перпендикулярную направлению движения лавины,  .

.

1.5. Прогнозирование оползней

1.5. Прогнозирование оползней

Большую часть потенциальных оползней можно предотвратить, если своевременно принять меры в начальной стадии их развития. Среди различных мероприятий особенно важное значение имеют контроль и прогнозирование оползневых процессов. Они необходимы для расположения объектов в безопасных местах; своевременного предупреждения о возникновении новых или предотвращении опасной величины и скорости смещения уже существующих оползней; выявления необходимости борьбы с оползнями или возможности эксплуатации объектов без укрепления склона.

Для предотвращения возникновения оползней необходимо организовать контроль за состоянием склонов и соблюдение охранно-противооползневого режима, а также проводить комплекс противооползневых мероприятий с учетом гидрогеологических условий и характеристики оползневого участка. Необходимые для этого данные наносят на крупномасштабные карты. На них должны быть указаны: устойчивость склонов; возможность производства земляных работ; гидрогеологические условия района; возвышенности и косогоры; места расположения стоков, дренажных бассейнов, затопляемых участков и распределение подземных вод. На эти же карты наносят места прошлых оползней и районы возможного оползания. К карте прилагается пояснительная записка с подробным описанием оползневого района (участка).

|

|

|

Теоретический прогноз оползней достаточно сложный, как правило, производится специалистами оползневых станций (по данным многолетних наблюдений) и может быть только вероятностным. Принципиальная схема вероятностного прогноза возникновения нового оползня на естественном склоне в заданном районе и в заданный период времени Т (по Е.П. Емельянову) состоит в следующем:

1. Получение исходных данных:

Определяют среднюю годовую величину коэффициента К нср устойчивости данного склона в настоящее время (т.е. на начало периода Т), под которым понимают отношение суммарного сопротивления сдвигу вдоль какой-либо потенциальной поверхности скольжения к сумме сдвигающихся усилий вдоль этой поверхности:

, ,

| (1.93) |

где Сi – сопротивление сдвигу на i -ом участке,

t i – касательная напряжения,

D li – абсолютная деформация.

Рассчитывают среднюю скорость необратимых изменений коэффициента устойчивости склона (за год в настоящее время и ее прогноз на период Т) D K cp= f (T).

Определяют зависимость амплитуды А обратимых колебаний коэффициента устойчивости склона от показателей F соответствующих факторов –  .

.

Рассчитывают среднюю величину годовой амплитуды A cp отрицательного отклонения коэффициента устойчивости склона и вероятной максимальной ее величины A max за период Т.

2. Анализ данных:

Определяют возможность оползня; конечная средняя годовая величина коэффициента устойчивости склона  в конце прогнозируемого периода Т составит

в конце прогнозируемого периода Т составит  ,

,

если  – оползень маловероятен;

– оползень маловероятен;

– оползень возможен;

– оползень возможен;

– вероятность оползня очень велика.

– вероятность оползня очень велика.

Рассчитывают вероятное время  смещения оползня (лет от начала прогнозируемого периода), т.е. наиболее вероятно смещение оползня в этот период по формуле:

смещения оползня (лет от начала прогнозируемого периода), т.е. наиболее вероятно смещение оползня в этот период по формуле:

, ,

| (1.94) |

Пример.

Определить вероятное время возникновения оползня в горизонтальных склонах.

Исходные данные:

Прогнозируемый период Т = 50 лет; значение среднего начального коэффициента устойчивости склона  = 1,27. Сравнительно равномерный подмыв подошвы склона и сопутствующие процессы обуславливают среднее годовое уменьшение коэффициента его устойчивости

= 1,27. Сравнительно равномерный подмыв подошвы склона и сопутствующие процессы обуславливают среднее годовое уменьшение коэффициента его устойчивости  ; среднее годовое отрицательное отклонение коэффициента устойчивости склона в результате колебаний его водонасыщения и перегрузки основания наносами

; среднее годовое отрицательное отклонение коэффициента устойчивости склона в результате колебаний его водонасыщения и перегрузки основания наносами  .

.

|

|

|

Максимальное негативное отклонение коэффициента устойчивости склона за 50 лет (соответствующее наиболее неблагоприятному сочетанию факторов в течение года 2%-й обеспеченности)  .

.

Решение.

Наиболее вероятное смещение оползня по формуле 1.94 следует ожидать в период

от (1,27 – 0,10 – 1,0)/0,005 до (1,27 – 0,03 – 1,0)/0,005

т.е. через 34...48 лет. Следовательно, возведение на этом склоне объекта со сроком амортизации 50 лет и более, требует дополнительного проведения противооползневых мероприятий. Тем не менее временные (рассчитанные на 10... 15 лет) объекты в настоящее время и в ближайшие годы возводить можно.

На практике обычно заблаговременно выявляют условие, изменение которого способно вызывать оползни участка склона, и выполняют все противооползневые мероприятия, повышающие устойчивость пород. Для этого в пределах выявления причин возникновения оползневых смещений, изучения их динамики и определения противооползневых мероприятий наблюдение ведут специальные посты со специалистами оползневых станций, в задачу которых входит контроль: за колебанием уровней воды в колодцах дренажных сооружений, в буровых скважинах, реках, озерах и водохранилищах; за режимом подземных вод; скоростью и направлением оползневых смещений; выпадением и стоком атмосферных осадков. На наиболее ответственных участках такие посты оборудуют створы глубинных реперов и наблюдают за ними. В качестве реперов обычно используют буровые штанги длиной 2...2,5 м. В районах глубокого промерзания штанги-реперы устанавливают на глубину до 3 м и заливают раствором цемента. Особенно внимательно наблюдение за реперами ведут в осенне-весенний период, когда выпадает наибольшее количество осадков (являющихся одной из основных причин возникновения оползней).

На основании анализа результатов проведенных наблюдений выявляют оползневые районы и выполняют противооползневые работы на тех участках, где зафиксировано смещение пород.

|

|

|

|

|

|