|

Тромбоз центральной вены сетчатки

|

|

|

|

Тромбоз развивается несколько медленнее, чем острая непроходимость центральной артерии сетчатки, и тоже сопровождается резким безболезненным падением зрения до сотых долей.

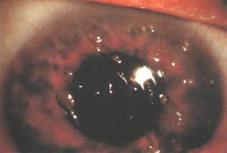

На глазном дне (рисунок 18.7) определяются массивные кровоизлияния («симптом раздавленного помидора»), ватообразные очаги в сетчатке.

Рис. 18.7 – Тромбоз ЦВС

Обратное развитие процесса происходит крайне медленно. При неполном восстановлении венозного оттока могут развиться изменения сосудов (неоваскуляризация), сетчатки (макулодистрофия), вторичная атрофия зрительного нерва, вторичная неоваскулярная глаукома.

В лечении тромбоза центральной вены сетчатки применяются антикоагулянты, ферменты, ангиопротекторы, спазмолитики, кортикостероиды, препараты, улучшающие микроциркуляцию. Через 2-3 мес. после тромбоза с успехом применяется аргонлазерная коагуляция сетчатки.

Стеноз сонной артерии может проявляться эмболией центральных ретинальных сосудов сгустками фибрина или атероматозными бляшками, глазным ишемическим синдромом, ретинопатией, кратковременной монокулярной слепотой.

Сахарный диабет

В соответствии с международными статистическими исследованиями у больных сахарным диабетом риск слепоты увеличен в 10-20 раз.

Нечастые диабетические проявления в глазу заключаются в изменении рефракции, раннем развитии старческой катаракты, параличе глазодвигательного нерва, образовании гиалоидных мембран. Следствием сахарного диабета могут быть также передняя ишемическая нейропатия, окклюзия центральной артерии сетчатки, паралич глазодвигательного нерва, редко – глазной ишемический синдром.

Основной клинической формой осложнений сахарного диабета в глазу, ведущей к слепоте, является диабетическая ретинопатия (ДР). ДР отмечается у 90% больных сахарным диабетом с 30-летним стажем. К факторам риска развития ДР относятся: длительность заболевания диабетом, возраст пациента, краткосрочное повышение дозы инсулина, беременность, гиперлипидемия, нефропатия, никотиновая зависимость, удаление катаракты.

|

|

|

Выделяются следующие клинические формы поражения глаза при сахарном диабете: диабетическая ангиопатия, непролиферативная ретинопатия (простая), препролиферативная ретинопатия, пролиферативная ретинопатия, диабетическая макулопатия.

Диабетическая ангиопатия проявляется микроаневризмами, неравномерностью калибра вен.

Диабетическая ангиопатия сетчатки

При непролиферативной ДР к признакам ангиопатии (рисунок 18.8) присоединяются неравномерность калибра вен, интраретинальные микроциркуляторные аномалии, интраретинальные мелкие кровоизлияния, т.н. «ватные» и «твердые» экссудаты.

Рис. 18.8 – Диабетическая ретинопатия, препролиферативная стадия

Препролиферативная стадия характеризуется усилением ишемии, появлением венозных аномалий, сосудистых шунтов, увеличением кровоизлияний в сетчатку.

Для пролиферативной ДР (рисунок 18.9) характерно наличие сосудистых новообразований в сетчатке, эпи- или препапиллярных неоваскуляризаций, эпиретинальных кровоизлияний и кровоизлияний в стекловидное тело.

Рис. 18.9 – Диабетическая ретинопатия, пролиферативная стадия

Клинически значимый отек макулы, как правило, проявляется биомикроскопически обнаруженным утолщением сетчатки в пределах 500 мкм по радиусу от центра макулы.

Диабетическая макулопатия

Пациенты с диабетом I типа больше склонны к пролиферативной ДР, которая развивается у 50% больных через 10-15 лет от начала заболевания. У больных диабетом II типа чаще развивается макулопатия.

|

|

|

После появления пролиферации и кровоизлияний (эпиретинальных или в стекловидное тело) риск потери зрения у пациентов с ДР в ближайшие 5 лет составляет 50%.

При ДР на фоне лечения, рекомендуемого эндокринологом, проводится симптоматическая медикаментозная терапия, включающая ангиопротекторы, рассасывающие препараты, препараты, улучшающие микроциркуляцию, белковый обмен и т.д.

Однако медикаментозная терапия носит поддерживающий характер. Единственным эффективным методом лечения, способствующим длительному сохранению зрительных функций у больных ДР, в настоящее время является лазеркоагуляция сетчатки.

Лазерное лечение проводится при клинически значимом отеке макулы, препролиферативной и пролиферативной ДР. Оно выполняется в виде прицельной коагуляции микроаневризм, обработки области отека, отграничения области кровоизлияний, решетчатой коагуляции вокруг макулы и ДЗН, панретинальной коагуляции сетчатки.

Схема панретинальной коагуляции сетчатки

После лазерной панретинальной коагуляции вероятность развития пролиферативной ДР снижается как минимум на 50%. После проведения фокальной лазеротерапии при очаговой макулопатии риск ухудшения зрения также сокращается на 50%.

Криопексия выполняется при непрозрачности оптических сред глаза. При обширных гемофтальмах, когда консервативная терапия бесперспективна, производится витрэктомия.

Огромное значение для успешного лечения больных с ДР имеет правильная организационная система лечения и наблюдения пациентов с сахарным диабетом. Со времени выявления заболевания они должны находиться под наблюдением не только эндокринолога, но и офтальмолога. При отсутствии признаков ретинопатии пациенты с сахарным диабетом должны обследоваться у офтальмолога ежегодно. При непролиферативной ДР – не реже 1 раза в 6 мес, при пролиферативной ДР и отеке макулы, не требующем лечения – не реже 1 раза в 3 месяца.

Болезни крови

При лейкозах офтальмоскопически выявляется бледный фон глазного дна с желтоватым оттенком. ДЗН бледный, границы его стушеваны. В центральных отделах глазного дна и на периферии определяются кровоизлияния и серо-белые очажки.

|

|

|

При хронической миелоидной лейкемии офтальмологические изменения встречаются более чем у 80% больных. Они заключаются в наличии миелом (конгломераты из миелобластов и миелоцитов). На глазном дне видны желтовато-белые округлые образования, несколько проминирующие над уровнем сетчатки, окруженные кольцом кровоизлияний. Контуры ДЗН сливаются с окружающей сетчаткой, вены практически неотличимы от артерий. Вокруг сосудов белые муфты, морфологически представляющие собой лейкоцитарную перивазальную инфильтрацию и инфильтрацию стенок сосудов.

Глазное дно при миелоидной лейкемии

Зрение снижается в том случае, если изменения захватывают макулярную область.

При хронической лимфоидной лейкемии глазное дно также имеет бледно-желтоватый фон, по всему глазному дну, особенно по периферии, отмечаются мелкие круглые кровоизлияния, а также небольшая стушеванность границ ДЗН, инфильтрация по ходу сосудов.

При анемиях различного генеза характерен бледный фон глазного дна, сосуды сетчатки и хориоидеи обесцвечены, сетчатка в области ДЗН и центральной зоне может быть отечна, отмечаются плазморрагии, кровоизлияния. Зрительные функции зависят от локализации изменений на глазном дне.

Болезни почек

При почечной симптоматической гипертензии характерны резкое сужение артерий, расширение вен, появление светлых очажков в наружних слоях сетчатки. Возможно наличие плазморрагий, развитие нейроретинопатии с отеком вокруг ДЗН и в макулярной области.

Хронический нефрит, сморщенная почка могут привести к глазным проявлениям альбуминурической ретинопатии с типичными ватообразными очагами на глазном дне и фигурой звезды в центральных отделах сетчатки.

Почечная ретинопатия

Подобные глазные проявления у пациентов с почечной недостаточностью служат крайне неблагоприятным прогностическим признаком.

При токсикозах беременности, чаще второй половины, патологические изменения на глазном дне могут развиться очень быстро и проявляться ангиопатией, ретинопатией, при тяжелых формах токсикозов – нейроретинопатией. Определяются резкое сужение артерий, их извитость, рыхлые ватообразные очаги в сетчатке, фигура звезды в области желтого пятна, кровоизлияния, отек в перипапиллярной области. Симптомы артериовенозного вдавления обычно отсутствуют или выражены незначительно. При выраженном отеке может развиться транссудативная отслойка сетчатки. Возможен тромбоз центральной вены или ее ветвей. При наличии тяжелых проявлений токсикозов беременности со стороны сетчатки (транссудативная отслойка, тромбоз центральной вены, нейроретинопатия) в индивидуальном порядке может решаться вопрос о прерывании беременности или преждевременных родах.

|

|

|

Системные заболевания

Анкилозирующий спондилит в 30% случаев сопровождается острым иридоциклитом.

Атопическая экзема со стороны органа зрения проявляется частым выпадением ресниц и бровей, стафилококковым блефаритом, хроническим кератоконъюнктивитом.

Изменения глаз при атопической экземе

Возможны развитие кератоконуса, ранней катаракты, редко возникает отслойка сетчатки.

Болезнь Бехчета – мультисистемное заболевание, может проявляться передним увеитом, часто сопровождающимся развитием гипопиона, витреитом, ретинитом, иногда возникают перифлебиты вен сетчатки, периартерииты, отек сетчатки.

Болезь Бехчета

Образуются задние синехии, зрачковые мембраны, можгут развиться вторичная глаукома, катаракта, стойкое помутнение стекловидного тела. Процесс может закончиться слепотой.

Синдром Стивена-Джонсона характеризуется эрозивным воспалением слизистых оболочек рта, носоглотки, глаз и гениталий. Поражение глаз бывает практически у всех пациентов. Оно проявляется в виде конъюнктивита (катарального, гнойного или мембранозного). При гнойном конъюнктивите в воспалительный процесс может быть вовлечена роговица, при мембранозном исходом может быть рубцевание с последующим трихиазом, заворотом век, симблефароном.

Синдром Стивена-Джонсона

Возможны ириты, увеиты, эписклериты, острые дакриоциститы, панофтальмиты.

Болезнь Крона (региональный илеит) – гранулематозное воспаление всех слоев кишечной стенки. Со стороны органа зрения развиваются острые конъюнктивиты, иридоциклиты, эписклериты, периферическая инфильтрация роговицы, перифлебиты вен сетчатки.

Болезнь Крона

Синдром Иценко-Кушинга – характеризуется длительным повышением глюкокортикоидов в крови, может сопровождаться стероидной катарактой, чаще возникающей при ятрогенном синдроме Кушинга, а не при болезни Иценко-Кушинга; битемпоральной гемианопсией (при опухоли гипофиза), повышением внутриглазного давления.

|

|

|

Синдром Марфана – довольно широко распространенное поражение соединительной ткани с аутосомно-домининтным типом наследования. Кроме нарушений со стороны опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы, кожи синдром Марфана имеет офтальмологические проявления в виде эктопии хрусталика, гипоплазии дилятатора зрачка, аномалий угла передней камеры, близорукости, поражения сетчатки.

Подвывих хрусталика при синдроме Марфана

Реже встречаются микросферофакия, кератоконус, плоская роговица, мегалокорнеа.

Синдром Стерджа-Вебера-Краббе – энцефалотригеминальный синдром, проявляющийся кожным (как правило, в области лица), мозговым и глазным ангиоматозом. Глазной ангиоматоз может поражать веки, конъюнктиву, склеру, сосудистую оболочку.

Синдром Стерджа-Вебера-Краббе

При данном заболевании часто встречается глаукома.

Рассеянный склероз – идиопатическое рецидивирующее демиелинизирующее заболевание, поражающее ЦНС, проявляется невритом зрительного нерва, (часто ретробульбарным), межъядерной офтальмоплегией и нистагмом, реже – косоглазием, параличом глазодвигательных нервов и гемианопсией. Реже встречаются увеиты и перифлебиты вен сетчатки.

Миастения gravis – нарушение нейромышечной проводимости, вызывает слабость скелетной мускулатуры, не затрагивая сердечную и гладкомышечную ткань. Миастения может иметь глазную форму, проявляется птозом и диплопией, неспособностью пациента удерживать взгляд, закрыть веки вследствие слабости мышц орбиты.

Миастения gravis

Нейрофиброматоз (болезнь Реклинкгаузена) – факоматоз, повреждающий прежде всего растущие клетки нервной ткани, с аутосомно-доминантным типом наследования. Характеризуется нейрофиброматозом век, появлением узелков Lish на радужной оболочке, реже – глиомой зрительного нерва, глаукомой, опухолями других нервов орбиты, видимыми нервами роговицы.

Нейрофиброматоз

Синдром Рейтера (реактивный артрит) проявляется развитием спондилоартропатии, уретрита, конъюнктивита. Со стороны органа зрения формируются конъюнктивиты и острые иридоциклиты.

Синдром Рейтера

Ревматоидный артрит может привести к развитию сухих кератоконъюнктивитов, склеритов, периферических язвенных кератитов.

Склерит при ревматоидном артрите

Саркоидоз (идиопатическое мультисистемное гранулематозное воспалительное заболевание) – проявляется в глазу развитием конъюнктивальных гранулем, иридоциклитов, задних увеитов, перифлебитов вен сетчатки, сухих кератоконъюнктивитов.

Саркоидоз глаза

Редко развивается неоваскуляризация диска зрительного нерва и его отек.

Синдром Шегрена, аутоиммунное поражение слезных и слюнных желез, характеризуется патологией со стороны верхних отделов дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, деформирующим полиартритом. Со стороны глаз развивается сухой кератоконъюнктивит, проявляющийся ощущением сухости, зуда, рези, жжения, «песка» в глазах, затрудненным открыванием глаз по утрам. Объективно определяются светобоязнь, небольшая гиперемия век с утолщением их краев. Конъюнктива становится рыхлой, в конъюнктивальной полости появляется отделяемое в виде тонких эластичных сероватых нитей, которые представляют собой слущенный эпителий и слизь. Роговица теряет блеск, особенно в нижнем сегменте, на ее поверхности могут появиться «нити», после удаления которых остаются эрозии.

Синдром Шегрена

Сифилис приобретенный может привести к развитию блефаритов, кератитов, увеитов, хориоретинитов, нейроретинита, неврита зрительного нерва, паралича глазодвигательных мышц.

Системная красная волчанка – аутоиммунное неорганоспецифическое заболевание соединительной ткани. Проявляется выпадением ресниц и бровей, сухим кератоконъюнктивитом, периферическим язвенным кератитом, склеритом, ретино-васкулитом, оптической нейропатией.

Интоксикации

У лиц, злоупотребляющих алкоголем и курением и имеющих дефицит белка и витаминов группы В, может развиться алкогольно-табачная амблиопия. Она проявляется постепенным прогрессирующим двусторонним ухудшением зрения и нарушением цветовосприятия. На глазном дне появляются патологические изменения диска зрительного нерва в виде височного побледнения, штрихообразных кровоизлияний на диске, незначительного отека. При исследовании поля зрения выявляются двусторонние центральные скотомы, причем более информативна периметрия объектом красного цвета. При раннем начале лечения возможно медленное восстановление зрения.

Болезни уха, горла и носа

Топографическое соседство глаза с придаточными полостями носа обусловливает возможность перифокальной инфекции при воспалительных состояниях придаточных пазух носа, а также непосредственного перехода патологического процесса (например, прорастание опухоли) в орбиту.

Гнойные процессы в ухе могут служить источником инфекции в глазнице и глазном яблоке (флегмоны орбиты, панофтальмиты, хориоидиты, увеиты). Возможна этиологическая связь болезней уха с невритами зрительного нерва, отогенными тромбозами вен орбиты и кавернозного синуса, застойными дисками зрительного нерва.

Болезни полости носа приводят к конъюнктивитам, блефаритам, хроническим дакриоциститам. При эмпиемах придаточных полостей носа может развиться экзофтальм с ограничением подвижности глазного яблока и застойными явлениями со стороны ДЗН, невриты, атрофия зрительного нерва.

Болезни полости рта

Анатомическое соседство с полостью рта делает возможным сочетание стоматологической и глазной патологии. Изменения в глазу могут вызывать такие заболевания зубов и челюстей, как кариес, периодонтиты, абсцессы, периоститы, свищи, остеомиелиты, гранулемы.

Патология глаза может проявляться гиперемией конъюнктивы, расширением внутриглазных сосудов, патологией глазодвигательных мышц, нейротрофическими поражениями роговицы, склеры, сосудистой оболочки, сетчатки и зрительного нерва, а также глазницы. Воспалительный процесс чаще возникает на одноименной стороне, но бывает двусторонним и перекрещенным.

Зубные гранулемы могут раздражать концевые окончания тройничного и симпатического нервов, что создает патологическое рефлекторное воздействие на глаз.

У детей при прорезывании зубов могут появиться блефароспазм и гиперемия конъюнктивы.

СПИД

При синдроме приобретенного иммунодефицита могут возникнуть офтальмологические проявления со стороны век: саркома Капоши (рисунок 18.10), множественные поражения маллюском, тяжелые герпетические заболевания.

Рис. 18.10 – Саркома Капоши. СПИД

При наличии инфекции в смежных с глазом синусах возможно развитие флегмоны орбиты, В-клеточной лимфомы. Со стороны конъюнктивы патология может проявиться в виде саркомы Капоши, карциномы, микроангиопатий. Возможно развитие кератитов, часто герпетических, сухого кератоконъюнктивита, переднего увеита, ВИЧ-ретинопатии (хлопьевидные экссудаты в сетчатке), ретинитов цитомегаловирусных (рисунок 18.11), токсоплазмозных, прогрессирующего наружного некроза сетчатки, пневмоцистных и криптококковых хориоидитов, внутриглазной В-клеточной лимфомы.

Рис. 18.11 – Цитомегаловирусный ретинит

Глава 19

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Около 20% всей глазной патологии составляют травмы органа зрения. Также повреждения служат причиной односторонней слепоты в 50% и двусторонней в 20% случаев. Особенность проблемы глазного травматизма состоит в том, что в большинстве наблюдений повреждений органа зрения можно было бы избежать; требуется лишь неукоснительное соблюдение правил техники безопасности и выполнение санитарно-гигиенических норм в производственных помещениях. Огромное значение для профилактики повреждений органа зрения имеет индивидуальная защита глаз с помощью всевозможных очков, масок и т. п.

Травмы органа зрения можно разделить на производственные (промышленные, сельскохозяйственные, строительные), спортивные, бытовые, криминальные, детские. Для каждого вида травм существуют присущие ему особенности.

Промышленные травмы – это, как правило, повреждение глаз осколками металла, стружкой. В связи с широким внедрением техники в сельское хозяйство сельскохозяйственные травмы приобрели многие черты промышленных, однако встречаются и сугубо специфические травмы (удар рогом коровы, клювом петуха, захлестывание кнутом и т. д.).

Бытовые травмы по характеру разнообразны: случайный прокол глаза иглой, шилом, ножницами, ножом, стеклом и т. д.

Свои особенности имеют детские травмы. Они связаны, как правило, с шалостью и опасными играми (стрельба из лука, рогатки, различного вида запалы и пр.). В школах возможны травмы во время занятий по приобретению трудовых навыков.

Боевые травмы глаза в современных войнах характеризуются значительными его повреждениями с внедрением множественных осколков, особенно минных. Повреждения глаз сочетаются с травмой лица и других частей тела. Высок процент проникающих ранений глаза амагнитными осколками.

Все многообразие травм трудно вместить в рамки классификаций. Выделяют травмы глазницы, вспомогательного аппарата глаза и глазного яблока. Рационально делить травмы на механические, термические, химические, лучистой энергией, вибрационные, токсические и др. Механические в свою очередь подразделяются на тупые травмы и ранения; последние бывают непроникающими, проникающими и сквозными. По тяжести поражения травмы делятся на легкие, средние и тяжелые. Однако эта классификация является в известной степени условной, так как трудно предугадать течение раневого процесса в глазу.

Повреждения глазницы

Повреждения глазницы и окружающих ее анатомических образований могут быть легкими и тяжелыми, вплоть до разрушения костных стенок и размозжения глазного яблока.

Особенно многообразны и сложны огнестрельные ранения. Нередко ранения глазницы сочетаются с черепно-мозговыми, лицевыми повреждениями. При этом, как правило, страдают и придаточные пазухи носа. Может появиться эмфизема глазницы и век. Для подкожной эмфиземы характерна крепитация, для глазничной – экзофтальм.

Свежие травмы глазницы сопровождаются кровоизлияниями. Если кровь изливается в ретробульбарное пространство, появляется экзофтальм, нарушается подвижность глазного яблока.

Ретробульбарная гематома

При переломах костей глазницы возможны смещения костных отломков и изменение ее объема. Если кости расходятся кнаружи, возникает западение глазного яблока – энофтальм. При смещении костных отломков внутрь орбиты появляется выпячивание глаза – экзофтальм. Выпячивание глаза может быть настолько сильным, что глазное яблоко ущемляется за веками. Такое состояние называется вывихом глазного яблока. Иногда глазное яблоко может быть полностью вырвано из орбиты.

При повреждении костей глазницы нередко страдает зрительный нерв. Возможны его ущемления в канале, разрыв на разных уровнях, отрыв от глазного яблока. Нарушение целости зрительного нерва сопровождается полной потерей зрения. Клиническая картина зависит от места разрыва. Если разрыв нерва возник в заднем отделе глазницы, то на глазном дне сначала нет патологических изменений, а через 2-3 недели появляется атрофия диска. Разрыв передней части зрительного нерва (не дальше 10-12 мм, где проходит центральная артерия сетчатки) характеризуется картиной, сходной с проявлением острой сосудистой непроходимости центральной артерии сетчатки.

В случаях тупой травмы большой силы у верхневнутреннего угла глазницы возможен отрыв блока, через который перекидывается сухожилие верхней косой мышцы. В результате возникает диплопия (двоение), плохо поддающаяся лечению.

Представляет практический интерес синдром верхней глазничной щели – состояние, встречающееся как в офтальмологической, так и в неврологической практике. Само название свидетельствует о поражении области верхней глазничной щели, соединяющей глазницу со средней черепной ямкой. Развитие здесь опухоли, исходящей из мозга или ткани глазницы, наличие инородного тела, гематомы и другие причины вызывают характерный симптомокомплекс, обусловленный сдавливанием нервных элементов и верхней глазной вены, проходящих через щель. И этот симптомокомплекс в выраженном виде включает в себя: умеренный, обусловленный сдавлением вены экзофтальм (большим он бывает при наличии новообразования, значительных размеров инородного тела или кровооизлияния), частичный или полный птоз верхнего века, полную неподвижность глазного яблока, мидриаз, паралич аккомодации, резкое снижение чувствительности роговицы и кожи век в области разветвления первой ветви тройничного нерва.

|

|

|