|

Образ как восприятие или суждение: спор, который выиграли все стороны 2 глава

|

|

|

|

Множественность образов

275

различения фигуры и фона. Эти абстрактные формы и зарождающиеся динамические течения выделяются как таковые при стробоскопически вызываемых пульсациях («гамма-движениях»). Быстрое мигание стробоскопа не дает достаточно времени для опознания конкретных объектов на картине, но позволяет вырисовываться фундаментальной динамической форме в качестве ее основной физиогномической или выразительной структуры. Например, преимущественно горизонтальная линейная динамика, как правило, будет передавать стабильность и покой, вертикальные линии — большее возбуждение и стремление вверх, а диагонали — большие степени напряженности (Bang, 1991). Сложность, динамику и связь с симметрией геометрических очертаний также изучал Лейтон (Leuton, 1992) в сходном анализе изобразительного искусства.

Художник Гордон Ослоу Форд (Ford, 1991) делает наблюдения, аналогичные описаниям Арнхейма, полученным с помощью тахистоскопа. Его работа демонстрирует, что чрезвычайно быстрое рисование — позволяющее лишь вкратце намечать линии, точки или простые замкнутые очертания, которые он называет «живыми линейными существами» — примерно характеризует скорость осознания, типичную для всего творчества, но в норме не допускаемую в сферу непосредственного внимания более медленными, более завершенными качествами практического сознания:

При определенной скорости осознания элементы «...» сливаются и становятся Живыми Линейными Существами. Мы все происходим от Живых Линейных Существ... Спонтанная линия живет. Она привносит силу по своей длине и также может порождать в окружающем пространстве боковой след, который иногда бывает видимым, а иногда подразумеваемым... Мы бодрствуем и спим в Великих пространствах, осознаем мы это или нет... Демоны относятся к миру сновидения и мифа и существуют при скорости осознания, слишком медленной, чтобы получить вход во внутренние миры за пределами... Чтобы открыть для себя ландшафт вдохновения, приходится находить язык в линиях, формах и цветах (Ford, 1991).

|

|

|

Такая выразительная зрительная динамика явно имеет синесте-тическую природу. По терминологии Арнхейма, она в той же мере «ощущается», как «видится». Это зрительный вариант описанной

276

Образные основы сознания

Макнейлом жестикуляции. По-видимому, такая абстрактная пространственная динамика также составляет часть микрогенеза распознавания слов — как следует из данных Вернера (Werner, 1956) о том, что при подпороговом предъявлении слов, значение которых невозможно явно определить, они, тем не менее, могут ощущаться как высокие, тяжелые, глубокие, широкие и так далее. Это отражает сверхбыстрые структуры живых линий в самом языке.

Хотя Арнхейм (1969) подчеркивал важность абстрактных диаграмм и образов в научных открытиях, именно Шепард (She-pard, 1987) задокументировал то, в какой степени ученые-физики заявляли о том, что они мыслят спонтанными геометро-динамическими образами. Шепард приводит литературные отчеты о связи такого рода образов с открытиями Эйнштейна, Максвелла, Фара-дея, Гельмгольца, Уотта, Теслы и, конечно, Кекуле, с его часто упоминаемыми змеевидными спиралями структуры молекулы бензола.3 Он также упоминает описанные Юнгом образы мандалы и спонтанные геометрические формы в гипнагогическом состоянии как спонтанные иллюстрации таких структур абстрактного мышления, которые в этих случаях высвобождаются на презентативном уровне в качестве самоценных феноменов. Шепард приводит отрывок из сочинений астронома и химика Джона Гершеля, написанный в 1867 г. и касающийся имплицитной логики, заключенной в подобных образах:

|

|

|

Если бы было верным, что понятие закономерного геометрического узора подразумевает проявление мышления и интеллекта, почти казалось бы, что в таких случаях, как приводятся выше, мы имеем свидетельство мысли, разума, действующего в нашей организации, отдельно от организации нашей личности... В столь полностью абстрактном деле... как порождение геометрической фигуры, мы как бы ухватываем творческое и направляющее начало в самом действии и в выполнении его функции.

Сам Арнхейм доказывал, что любое мышление, в том числе логическое и лингвистическое, должно, в конечном счете, основываться на сверхбыстрых геометро-динамических образах. Вопреки тому, что утверждали Косслин и Пайвио, образность не ограничивается конкретным изображением чего-либо и не является по самой своей природе подчиненной по отношению к языку. По мне-

Множественность образов

277

нию Лрнхейма, только геометро-динамические формы достаточно сложны, достаточно точны по своей относительной структуре и даются достаточно быстро, чтобы быть частью основного средства выражения концептуального мышления. Морфемная или звуковая структура языка является слишком аморфной и чисто последовательной, чтобы быть частью этой организующей среды. Арнхейм отмечает, что эта же зрительная динамика проявляется в жестикуляции, сопровождающей речь — о чем писал Макнейл. Арнхейм утверждает, что первичной матрицей для всего познания служат структуры самого восприятия:

Это спонтанное использование метафоры [в жестикуляции] не только показывает, что человеческие существа от природы осознают структурное сходство, объединяющее физические и нефизические объекты и события; следует идти дальше и утверждать, что перцептуальные качества формы и движения присутствуют в самих актах мышления... и, фактически, являются средой, в которой происходит само мышление... Человек может уверенно полагаться на чувства, способные давать ему перцептуальные эквиваленты любых теоретических понятий, поскольку эти понятия сами происходят из чувственного опыта... Человеческое мышление не может выйти за пределы образцов, поставляемых человеческими чувствами. (Arnheim, 1969, pp. 118, 233).

|

|

|

В главе 13 я вернусь к значению этого предположения о том, что все научные понятия представляют собой формализации принципов, уже присутствующих в, восприятии.

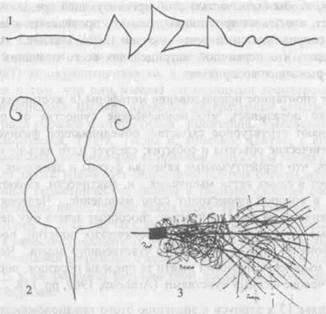

Арнхейм приводит много примеров того, как испытуемые могут создавать геометро-динамические рисунки, которые отражают их действительное понимание разнообразных абстрактных, явно вербальных понятий. На рис. 11 показано несколько таких примеров понятия «времени», как его изображали разные испытуемые. Первый испытуемый, судя по всему, представляет себе время как связную линию: настоящее — это все, а прошлое и будущее лишены конкретных подробностей. Второй испытуемый рассматривает время как естественный рост вовне из неизменного прошлого в открытое настоящее и еще более открытое будущее, тогда как последний связывает непроницаемо плотное прошлое с хаотическим настоящим, предвещающим сходное будущее. Конечно, подобные

278

Образные основы сознания

иллюстрации не могут доказывать, что все мышление оперирует такого рода паттернами на сверхбыстром, в норме неосознаваемом уровне. Они могут лишь показывать возможность перевода логики семантических отношений в абстрактную образную форму.

Рис. 11. Изобразительное представление времени. Из книги Рудольфа Арнхейма «Зрительное мышление».

Верно, что если бы кто-нибудь вошел в класс и увидел на доске только эти рисунки без подписей, он бы не мог сказать: «О, вы обсуждаете время, не так ли?» Иными словами, как и в случае функционалистской критики исследований интроспективно описываемых образов и жестов, не существует способа перейти от предполагаемого средства символического выражения к его конкретному референту. В этих рисунках отсутствует именно указание, которое выводит их за пределы их самих и связывает с референтом, определяющим их смысл. По мнению Арнхейма, в этом состоит важнейшая функция языка. Явное отсутствие коммуникации в одной лишь абстрактной динамике показывает, что она отражает, в пер-

Множественность образов

279

вую очередь, внутренние и микрогенетические процессы ощущаемого смысла и, в меньшей степени, обычные, культурно определяемые коды для соотносительного указания. И всё же, даже если нам не говорят, что эти рисунки «означают» различные варианты времени, в них легко можно видеть структурные и логические отношения, чтобы понять, как различные компоненты каждого рисунка соотносятся друг с другом. Тем испытуемым понадобилось бы немало времени, чтобы словесно сформулировать эту внутреннюю логику их понимания, которая здесь видна с первого взгляда и ожидает только окончательного называния, чтобы обрести значительный коммуникативный смысл. То, что можно сказать, глядя на приводимые Арнхеймом примеры рисунков, возможно, не включает в себя их референты, но, несомненно, охватывает значительную часть формальной логической структуры, подразумеваемой во всяком ощущаемом смысле.

|

|

|

Основное последующее развитие предложенной Арнхеймом теории зрительно-пространственной метафоры как основы абстрактного мышления можно найти в работах лингвиста Джорджа Лакоффа (Lakoff, 1987) и философа Марка Джонсона (Johnson, 1987). В противоположность Пылишину, Косслину и даже Арнхейму, они пытались выводить из абстрактной образности действительную организацию самого синтаксиса. В отличие от почти всех, кто писал об образах, за исключением Шепарда и Арнхейма, они не считают образные структуры примитивными с точки зрения развития, но рассматривают их как lingua mentis всего символического познания — столь же безусловно распространяющегося на логику и физические науки, как на грезы и фантазии.

По мнению Лакоффа и Джонсона, концептуальная структура становится осмысленной вследствие кинестетического воплощения абстрактных пространственных метафор — эта точка зрения вполне согласуется с предложенной выше эксплицитно синестетиче-ской моделью символического познания. Базовое восприятие обеспечивает два типа символических структур, которые эти авторы называют «структурами базового уровня» и «образными схемами». Структуры базового уровня определяются как «конвергенция» гештальт-принципов восприятия, форм основных телесных движений и способности формировать богатую образность. Сюда входят свойства типа «длинный-короткий», «твердый-мягкий», «тяжелый-

280

Образные основы сознания

легкий» и «холодный-горячий», по существу тождественные тому, что Эш называл условиями «двойной функции» в использовании метафор. Из того, что эти паттерны возникают из соединения геш-тальт-свойств и телесных действий, очевидно следует, что они выделяются в качестве потенциальных символических значений в результате межмодальной интеграции. Однако мы увидим, что эта идея не получила достаточного развития в существующей теории.

|

|

|

Образные схемы представляют собой несколько более абстрактные формы, обнаруживающиеся в текущем телесном и пространственном опыте. В их число, в частности, входят вместилище, путь, источник-цель, пределы, равновесие, слияние-разделение и сила, а также телесные ориентации типа вверх-вниз, передний-задний, близкий-далекий, часть-целое, центр-периферия и полный-пустой. Например, в отношении «силы» Джонсон указывает на многие виды физической силы, которые легко выражаются образным языком, в том числе принуждение, блокирование, отклонение, устранение принуждения, снятие блокирования и притяжение. Он далее предполагает, что различные части синтаксиса обретают свое значение посредством оживления таких паттернов: «must» (долженствование) основывается на принуждении, «may» (разрешение или возможность) — на устранении принуждения, а «сап» (физическая возможность) — на снятии блокирования. Все логические отношения уходят корнями в образные схемы, предоставляемые восприятием.

Они представляют собой не утверждения как таковые, а шаблон, обеспечивающий саму возможность пропозиционной логики. Эти паттерны не следует считать и «мысленными картинами». По утверждению Джонсона, они не ограничены никакой отдельной модальностью и их нельзя изобразить, не сделав их излишне конкретными.

В идеях Лакоффа и Джонсона, к сожалению, не получивших дальнейшего развития, содержится ясный намек на то, что образные схемы представляют собой межмодальные трансляции. Оба называют их «кинестетическими», что они несколько странно определяют как «независимые от чувственной модальности» или «достаточно общие, чтобы иметь кинестетическую природу». Кроме того, они связывают образные схемы с ранее описанной Арн-хеймом «зрительной динамикой», которая является в той же мере

Множественность образов

281

кинестетически ощущаемой, как и видимой. Однако они, подобно Джекенгдоффу (Jackendoff, 1987), предпочитают трактовать эти базовые перцептуальные формы как «амодальные», а не синестети-ческие, что, в конечном итоге, уводит их от теории межмодального синтеза, в действительности предполагаемой их материалом. Поскольку путь, связь, близко-далеко и т. д. также представляют собой организующие принципы поведения несимволических существ, должен быть шаг за пределы проявления этих структур в движении, который необходим, чтобы возвысить их до статуса организующих пространственных метафор. Так как эти структуры составляют часть организации всех модальностей восприятия, этим недостающим шагом было бы их абстрагирование для символического использования с помощью межмодальных трансляций и преобразований. В качестве эмерджентных свойств межмодальных взаимодействий, они, по своей структурной сложности, занимают промежуточное положение между простыми синестезиями и сложными геометрическими синестезиями галлюцинаторных состояний. Они были бы фундаментальными структурами, из которых могли бы возникать репрезентативные семантика и синтаксис, с одной стороны, наряду с более структурно сложными паттернами абстрактного концептуального мышления и спонтанных презентативных состояний, с другой.

Наконец, Лакофф подчеркивает, что образные схемы имеют столь же фундаментальное значение для самосоотносительной концептуализации человеческого опыта, как и для репрезентации структур внешнего мира. Здесь он вносит важный вклад в более ранние представления многих психологов, от Вико до Юнга, Эша и Арнхейма, об этимологической укорененности всех слов для обозначения психологических состояний в физических паттернах, которые стали использоваться метафорически. По мнению Ла-коффа, без использования образных схем мы не можем даже начать описывать свой опыт или, в действительности, вообще его иметь. Мы ощущаем свое тело как вместилище, «внутри» которого мы переживаем свои эмоции как текучие энергии, выражающие различные виды физической силы; эта особенность еще более непосредственно проявляется в презентативных состояниях медитации (глава 10). Иллюстрацией может служить обсуждение гнева у Лакоффа:

282

Образные основы сознания

Тело как вместилище эмоций:

— Он был переполнен гневом.

— Она наполнялась яростью.

Гнев как теплота жидкости в сосуде:

— Ты заставляешь мою кровь вскипать.

— Остынь!

Когда сила гнева возрастает, жидкость поднимается:

— В нем поднимался сдерживаемый гнев.

(Lakoff, 1987, pp. 383-84)

В таких выражениях используются, и, вероятно, не случайно, те же геометро-динамические силы и формы, что связаны с непосредственным переживанием надличностных состояний. Медитативное сознание, будучи особенно усиленным и углубленным, в самой своей ткани также полностью структурировано физической метафорой, имеющей межмодальную основу.

Некоторые следствия метафорически-образной теории символического познания

Мы уже видели, что любая теория метафорических основ познавательной способности, порождаемых межмодальной трансляцией, должна подразумевать открытость и новизну всякого символического выражения, поскольку не существует одного способа «разборки» перцептуальных структур. Лакофф и Джонсон вторят точке зрения Виттгенштейна, что в силу этого обстоятельства все наше познание носит косвенный характер — будучи «видением как», основанным на созерцании одной ситуации через другую и с ее помощью. Базовая структура ситуации, которую мы используем в качестве «линзы», может состоять в динамически выразительной образности или звуковых узорах, используемых для порождения этой же динамики. Мы также видели, что предположение, будто метафора происходит из области, которая так или иначе лучше известна, чем ее референт, совершенно не обосновано. Скорее, для того чтобы пролить свет на конкретно рассматриваемую ситуацию, с линзой или средством обращаются так, как будто оно имеет неизменную и известную структуру. Когда мы говорим: «человек —-

Множественность образов

283

это волк» или «несдержанный (взрывной) гнев», это абсолютно не значит, что нам действительно больше известно о волках и взрывчатых веществах. Арнхейм, МакНейл, Джонсон и Лакофф выявляют динамику такого словоупотребления. Они показывают, каким образом метафорическое средство выражения и референт, по словам Вернера и Каплана, «взаимно чередуются», создавая перекрестную отсылку, которая будет извлекать разъясняющую общую структуру или «общее лицо». Это связывание символа и референта носит межмодальный характер — внутреннее кинестетическое воплощение соединяется с абстрактной зрительной динамикой Арн-хейма или с образными схемами Лакоффа и Джонсона, порождая осмысленный паттерн. Оба паттерна перетекают друг в друга; на презентативном уровне это процесс переживается как синестезия, а будучи подчинен прагматической отсылке, представляет собой символическое представление.

Теперь взаимодействия между лингвистической и образной системами, так интересовавшие и Пылишина, и Арнхейма, хотя они и понимали их очень по-разному, можно рассматривать как вторичные взаимоотношения между различно организованными системами межмодальной интеграции. Язык имеет максимально словесно-звуковое внешнее лицо, которое, однако, на всех стадиях своего развития оживляется зрительно-кинестетическими синестезиями. Внешнее лицо образности представляют зрительные формы, оживляемые кинестетически и потому на многих стадиях потенциально доступные для лингвистической межмодальной системы. Образы столь же безусловно развертываются в речь, как речь вызывает образное представление, и обе эти формы имеют общее кинестетическое воплощение, которое в равной мере может формироваться максимальной одновременностью зрения и максимальной последовательностью слуха.

На рисунке 12 резюмированы и объединены различные формы зрительных образов, представленные с точки зрения двух перпендикулярных измерений. Первое из них одним концом упирается в более традиционные формы конкретных или подражательно-описательных образов. Эта ветвь является общей для образных задач Косслина-Шепарда, в которых повторно утилизируются модально-специфичные структуры, и для содержания сновидений, лишенных элементов причудливости. На другом конце находятся

284

Образные основы сознания

абстрактные геометрии, общие для открытий в науке и искусствах и для узоров мандалы в визионерских состояниях. Второе измерение отделяет репрезентативную образность, где образ указывает за пределы самого себя на обозначаемый референт, от образности, которую лучше всего называть презентативной — где типично многозначный смысл возникает в последовательных слоях только через посредство «переживания по опыту» самого образа. Обычные, реалистические сценарии сновидений носят изобразительный и презентативный характер. Писательство должно быть репрезентативным и геометро-динамическим, поскольку, как говорит Гиб-сон (1979), формам, видимым ради них самих, приписываются произвольные значения. Каждый сектор может пронизывать про-позиционно-лингвистическое знание и быть пронизанным им. Эта последняя проницаемость должна быть наибольшей для конкретной образности, где язык может легко строить свое содержание на ассоциативных и иллюстративных основах, и наименьшей для геометро-динамической образности. В свою очередь, последняя будет требоваться в качестве части самой синтаксической структуры.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Рис. 12. Размерности образного выражения.

Множественность образов

285

Есть еще два следствия этого взаимного влияния языка, имеющего межмодальные основы, на образ, и межмодального образа на слово. Пронизанность пространственно-метафорических процессов культурными знаниями и традициями делает весь мир средой для выражения наших убеждений. В этом ключе Клод Леви-Стросс (Levi-Strauss, 1969) рассматривал мифологические системы как классификационные сетки, размерности которых закреплены конкретными особенностями физической окружающей среды, тем самым составляя вариант физического мира как текста. В то же время геометро-динамические структуры, бесконечно реорганизующиеся через посредство разнообразных символических систем, в конечном счете основываются на свойствах физического порядка и организации восприятия. Из этого также следует вывод, что символическое сознание, основанное на восприятии, в конечном счете, должно быть разделяемым и общим. Структуры мышления непосредственно даются всем нам феноменальной организацией мира.

Наконец, образно-метафорическая укорененность мышления не означает, что все, что угодно, можно произвольно «видеть как» что угодно другое. Возвращаясь к примеру из предыдущей главы, следует заметить, что преимущественно выбираемый рисунок для «zekite» вообще никак нельзя превратить в «ulalah». Для проявления его, в ином случае, латентной многозначности необходимо уважать его воспринимаемую структуру и точно следовать ей. Безусловно, тем самым все наши символические формулировки могут быть открытыми для «деконструкции», но это будет менее созвучно Дерриде, чем Джеймсу Хиллману. Развитие текста в явной форме направляется многозначными образными структурами, заключенными в словах и их этимологиях. Еще не выбранные пути реально существуют.

9 SENSUS COMMUNIS: ИСТОРИЯ МЕЖМОДАЛЬНОЙ ТЕРИИ РАЗУМА

Главной альтернативой вычислительной теории ума всегда было представление о том, что самосоотносительное сознание возникает из динамического синтеза чувств. Эту альтернативную историю разума можно проследить от coeno-aesthesis, как общей основы чувств и источника воображения у Аристотеля, до римского sensus communis, более близкого к нашему «здравому смыслу», представлений о воображении, эстетике и этических «истинах сердца» в романтизме, и даже до системы бессознательного у Фрейда. Она периодически исчезает и опять появляется, всегда основываясь на соединении единства чувств, самосознания, интуиции, эмпатии и творческого воображения — короче говоря, как представление о разуме, сосредоточенное на презентативном сознании.

Первая ясная формулировка этой теории у Аристотеля отражает упрощение и частичный упадок еще более раннего понимания ума как эмерджентного межмодального слияния, которое в неявной форме содержится в древнегреческих этимологиях, а также в до-классических мифах Гомера и Гесиода (Onians, 1951). Мое собственное представление о презентативном сознании фактически представляет собой переработку неявной модели, которую можно найти и в древнегреческой, и в санскритской традициях. Прослеживая эту историю снова вперед, от Аристотеля до Гешвинда, Арнхейма, Лакоффа и Джонсона, и предлагаемого здесь объяснения символического познания на основе синестезии, можно выявить повторяющуюся точку зрения, которая появляется всякий

Census Communis

287

раз, когда феноменологию и самосоотносительную метафору признают основными свидетельствами, проливающими свет на природу познавательной способности.

Эта периодически появляющаяся точка зрения представляет собой неортодоксальное представление о человеческом сознании, не отделяющее мысли от чувств, или чувства от мира, воображение от сопереживания и общности, язык от эмоций или ум от тела. История, которую мы будем прослеживать, выглядит единой борьбой за то, чтобы получить более ясную и четкую картину некоторого явления. Случавшиеся в ней перерывы аналогичны обморокам и забывчивости, вызывавшимся тем, что мы периодически отворачивались от своего действительного опыта самих себя. В ходе этого описания мы будем обнаруживать, что, в соответствии с идеями Хайдеггера (1942), подлинное начало зачастую кажется лежащим впереди, в ясности, постепенно приближающейся по мере того, как ранее подразумевавшийся смысл становится явным. В частности, мы увидим, как одна теория сознания последовательно предстает в разном свете по мере того как она снова и снова возрождается в постоянно меняющихся культурных контекстах. Для психологии вопрос — совершенно аналогично тому, как его ставил Хайдеггер в философии — заключается в том, готовы ли мы снова к началам психологии разума. Очень часто в развитии — органическом, психологическом или культурном — именно начальная форма чего-либо, хотя ее суть еще трудно увидеть, служит предзнаменованием конечной формы ее более высокой интеграции — когда ее многообразно дифференцированные части снова подчиняются порождающей матрице, которая лишь тогда становится отчетливо видимой.

Аристотель и sensus communis: неопределенность и отрывочность ранних представлений

Аристотель («О душе», «Рассудок и чувственный мир», «О памяти и вспоминании», «О сне и бодрствовании»), подобно Платону считал разум (nous) автономным. Ценой, которую он платит за свое воплощение, оказывается необходимость образов, «без которых невозможно мышление». Nous соприкасается с телом в сердце (kradie, kardid), которое выполняет функции как источника

288

Образные основы сознания

образности, так и центра объединения чувств. Именно этой последней функции Аристотель дал название coeno-aesthesis — от которого происходят латинское sensus communis и наш «здравый смысл».* Аристотель начинает с проведения различия между объектами, которые могут восприниматься только специфическими чувствами (цвет, звук) и «общими чувственными объектами (сен-сибилиями)» — движением, численностью, размером, длительностью и — что будет иметь важные следствия ниже — формой. Они служат общей основой для разных чувств, поскольку любой объект, предстающий любому чувству, должен обладать этими признаками. Аристотель утверждает, что эти общие или коренные свойства воспринимаются чувством «внутреннего движения» — что мы воспринимаем размер и форму посредством более предварительного движения. Это понятие, судя по всему, определяется и происхождением слова «ощущение» (англ. sensation) от древнегреческого корня, означающего «движение» (Ross, 1959), и помещением coeno-aesthesis в сердце — органе, куда, по мнению Аристотеля, кровь несет впечатления из разных модальностей для их слияния и объединения. Аристотель считал объединение чувств в сердце неотделимым от познавательной способности, поскольку, по его мнению, чувственная модальность не может познавать саму себя, но может познаваться только чем-то отличным от нее, что является общим для всех модальностей. Именно это слияние чувств порождает самоосознание, а также образы памяти, мышления и сновидения.

Как орган, сердце характеризуется движением, поскольку в нем течет кровь, и теплотой, что отражается в том, что более ранние древнегреческие источники помещали храбрость и сильные эмоции в груди. Для обозначения этого первоначально использовался термин thymus, который происходит от дыма листьев тимьяна, сжигаемых при жертвоприношении (Onians, 1951). Аристотель считал мозг органом, который служит только для охлаждения кро-

В русском языке эта этимология не столь очевидна, тогда как английский термин common sense — «здравый смысл» или «практический ум» явно происходит от латинского sensus communis (букв, «общественный ум», «общий смысл») которое можно интерпретировать и как общность или единство чувств (sensus — чувство, communis — общность или единение). — Прим. пер.

Census Communis

289

ви. Человеческий мозг так велик по сравнению с мозгом других животных потому, что ему приходится охлаждать наше сравнительно большое и движимое множеством побуждений сердце — истинный центр эмоций и мышления.

Если мы хотим увидеть во всем этом феноменологию, нам необходимо здесь ненадолго остановиться, чтобы спросить, какие реальные знания Аристотеля, как зачаточного феноменолога, заставляли его делать именно эти ошибки. С одной стороны, он помещает ум в сердце, но с другой, это сердце, в конечном счете, выполняет все важнейшие функции предложенной Гешвиндом модели межмодального слияния в новой коре. Ответ, судя по всему, состоит в том, что древние греки, подобно представителям других ранних культурных традиций, помещали сознание — понималось ли оно как самосоотносительное или нет — в груди потому, что именно в этой области заметные изменения сердцебиения и дыхания связаны с нашими самыми сильными переживаниями. Кроме того, можно найти определенный резонанс между движением, как важнейшим качеством всех чувственных объектов и неотъемлемой характеристикой крови, и оболочкой перцептуального потока у Гибсона. Коль скоро опыт понимается как «поток», для умозрительной философии, безусловно, должно быть соблазнительно помещать его в крови или в дыхании, или в том и другом. Должно быть, какие-то подобные соображения вдохновили древнегреческого философа Эмпедокла на такое утверждение, столь напоминающее «поток сознания» у Джемса: «Сердце обитает в море крови, обтекающей его со всех сторон. Эта окружающая кровь и есть то, что люди переживают как мысль» (Wheelwright, trans., 1966, p. 137).

|

|

|